フレネミー

フレネミーとは?

「フレネミー」とは、「フレンド(friend:友人)」と「エネミー(enemy:敵)」を組み合わせた造語で、表面上は友人や同僚に友好的に接しているのに、実は陰で悪口を言ったり足を引っ張ったりするなど、敵対的な行動を取る人を指します。チームワークを阻害し、組織の生産性を低下させる原因になることもあります。職場の心理的安全性を損ない、従業員のエンゲージメント低下にもつながるため、適切な対処が求められます。

職場に潜む裏の顔

フレネミーの特徴と効果的な対処法は?

フレネミーは、表面上は親しい同僚や味方のように振る舞いますが、その裏には嫉妬や自己保身、優位に立ちたいという心理が隠れています。具体的な行動としては、同僚の成功を褒めながら、陰では上司にミスを告げ口していたり、重要な情報を意図的に伝えずに評価を下げようとしたりすることが挙げられます。これらの行動は、対立を避けるために巧妙かつ間接的に行われることが多いため、被害を受けている側も気づきにくい傾向にあります。

フレネミーの代表的な行動パターンとして挙げられるのは、陰口やデマの流布です。親しげに話しかける一方で悪評を広め、周囲からの信頼を失わせようとします。次に、情報操作や隠蔽(いんぺい)も行います。重要な会議の情報を伝えなかったり、業務に必要な資料を意図的に渡さなかったりすることで、業務を妨害します。また、過度な干渉や支配も特徴の一つ。親身なふりをして個人的な事情を探り、それを弱みとして利用することもあります。さらに、成功への嫉妬から達成した成果を過小評価したり、ささいなミスを過剰に指摘したりすることもあります。

フレネミーの行動が職場にもたらす影響は甚大です。職場の雰囲気が悪化し、従業員の間で不信感が募ります。これにより、オープンなコミュニケーションが阻害され、チーム全体のパフォーマンスが低下する可能性があります。

フレネミーのターゲットとなった従業員は、精神的なストレスを感じ、モチベーションやエンゲージメントが著しく低下することが予想されます。心身の不調を引き起こし、休職や離職につながるケースも少なくありません。これらの問題を放置すると、企業文化の劣化を招き、人材が流出するリスクが高まります。

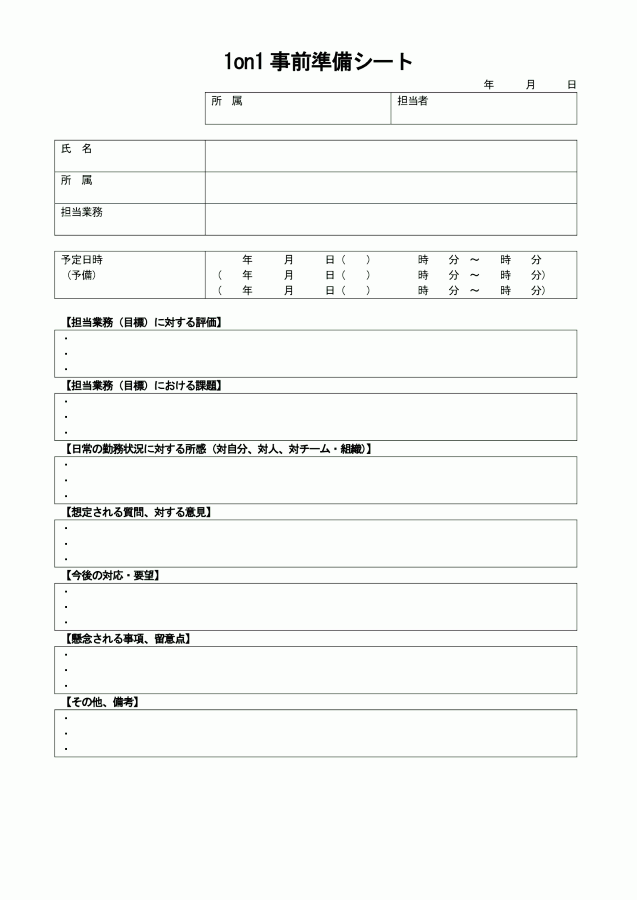

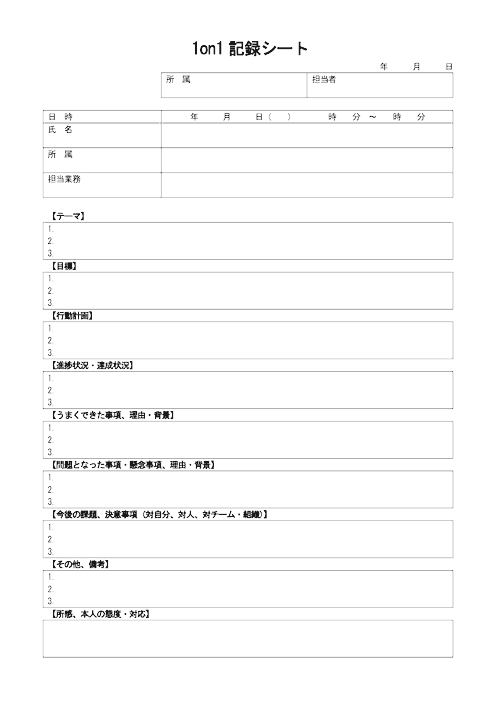

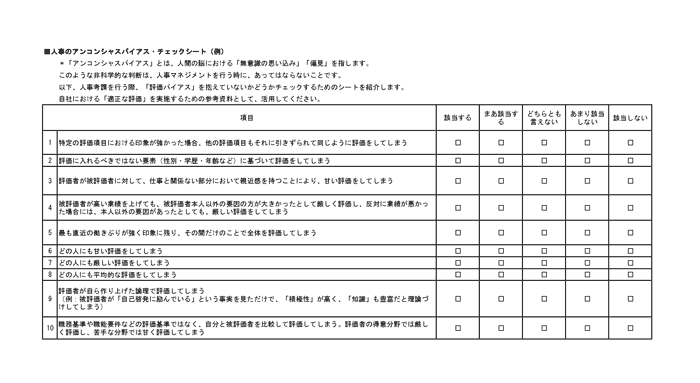

人事部門としてフレネミーに対処する上では、問題の早期発見が重要です。日頃から従業員の様子に気を配り、不自然な人間関係やパフォーマンスの低下が見られた場合は、積極的にヒアリングを行います。明確なルールとガイドラインを策定し、従業員が相談できる窓口を設置すれば、問題が表面化しやすいでしょう。また、フレネミーによる被害の証拠を収集することも重要です。メールやチャットの履歴、会話のメモなど、具体的な事実に基づいて対応することで、感情的な対立を避け、公正な解決が可能です。

従業員が自身を守るため、人事部門としてサポートすることも重要です。まずアドバイスしたいのは、フレネミーと距離を置くこと。不必要な交流を避け、業務上最低限のコミュニケーションにとどめることで、被害を抑えられます。次に、個人的な情報を共有しないこと。フレネミーは弱みを探しているので、プライベートな情報を与えないよう注意を促します。周囲に相談することの有効性も伝える必要があります。信頼できる同僚や上司、人事担当者に状況を共有すれば、適切なサポートを受けられる可能性が高まります。

組織全体で健全な人間関係を築き、協力的な職場環境を醸成していくことが、フレネミーをなくすための解決策となるでしょう。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい1

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント