年金改革

年金改革とは?

現在の年金制度の問題点を改革し、国民が安心できる制度にすること。2004年の年金改革では将来の給付水準の引き下げや保険料率の引き上げ、国庫負担の拡大などが盛り込まれました。

受給開始年齢を引き上げ、国庫負担を拡大

しかし抜本的な改革にはなっていない

年金制度は社会的経済状況の変化によって予測値と実績が大きく乖離する恐れがあります。そこで政府は少なくとも5年に1度、給付と負担の将来見通しを見直してきました。2000年の「ミレニアム年金改革」では、老齢厚生年金の支給開始年齢を引き上げる一方、当時の厳しい経済状況を踏まえて厚生年金・国民年金の保険料(率)を据え置いた経緯があります。

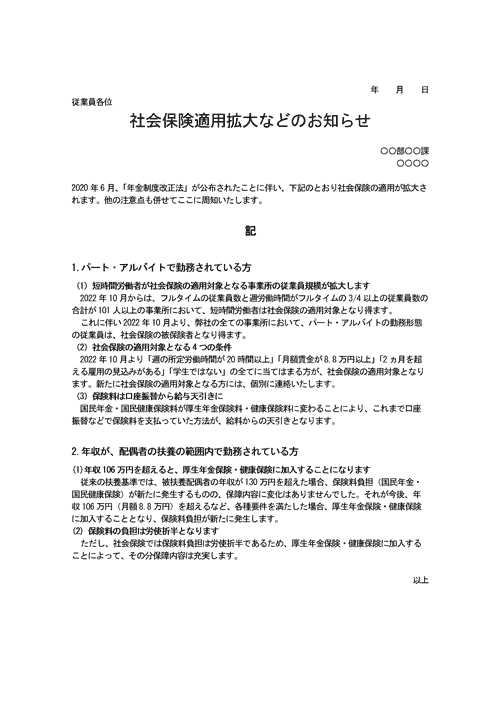

2004年の年金改革では、8年間凍結されてきた保険料を段階的に引き上げるとともに、給付水準を漸減させ、さらに基礎年金(国民年金)に占める国庫負担を、2009年度までに現行の3分の1から2分の1に拡大することを決めました。また厚生年金に加入を義務づける対象を拡大するため、パート労働者の厚生年金加入を増やそうとしましたが、当時は参院選を控えており、有権者の反発を懸念した与党側の判断で実現しませんでした。

年金問題はつまるところ、国が約束している年金の支払いを誰が負担するのかという点に尽きます。国はその時の年金の支払いに必要な原資を、その時の現役世代の保険料で賄う「賦課方式」を採用していますが、この方式では、小子高齢化が進んで現役世代人口に対する高齢者人口の比重が増せば、1人当たりの負担額が増加するのは避けられません。

社会の高齢化は他の先進国も同様の状況にあり、1990年代後半から多くの国が年金改革に取り組んでいます。問題は抜本的な改革案が示されないまま、日本社会の小子高齢化が他国にない猛スピードで進み、世代間の不公平感や将来の破綻に対する不安が増大していることです。若い世代にばかりしわ寄せが行かないよう、高齢者にも応分の負担を求める動きが強まり、豊かな高齢者には年金支給を制限すべきとの意見も出始めています。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント