OJT

OJTとは?

OJTとはOn-the-Job Trainingの頭文字を取った略称で、「日常の業務に就きながら行われる教育訓練」を意味します(能力開発基本調査(令和3年度)|厚生労働省の定義)。OJTの目的は現場で実務を行いながら、指導役のトレーナーがOJT対象者を対象に実践的な知識やスキルを教え、即戦力を育てることです。

OJTは人材育成に欠かせない指導方法の一つであり、Off-JTと組み合わせることでそれぞれの効果を最大化することができます。トレーナーの選定や教育、OJTの進め方によって結果に大きな違いが出てくるため、ポイントを押さえることが大切です。

「OJT」に関する人事用語を絞り込む

1. OJTとは

OJTの指導方法としては、「4段階職業指導法」が有名です。具体的には「Show(やってみせる)」「Tell(説明・解説する)」「Do(やらせてみる)」「Check(評価・追加指導)」の手順で進めます。

最初にトレーナーが手本を見せて、口頭による説明で補足します。このShowとTellを組み合わせることで、仕事の全体像を伝えます。次にDoでトレーナーが付き添いながら実際にやってもらい、最後にCheckで評価や追加の指導、次のOJT計画を考えます。

4段階職業指導法はもともと第一次世界大戦中のアメリカで、経験もスキルも乏しい多くの若者を短期間で造船所作業員に育てるために考案されたプログラムがもとになっています。第二次世界大戦中に、4段階職業指導法をもとにして「TWI研修が生まれ、戦後には高度成長の日本へ輸入され、現在の日本のOJTに発展しています。

●OJDとの違い

OJTに似た言葉にOJD(On the Job Development)があります。OJTが当面の職務遂行に必要なノウハウや知識、スキルを身につけることを目的とする一方、OLDでは将来求められる能力に主眼を置き、経営戦略にもとづいたマネジメント能力の開発・育成を目指します。

●OJTとメンター制度の違い

OJTとメンター制度は対象となる人と目的が異なります。OJTの対象は新入社員や若手社員、転属間もない従業員を対象としますが、メンター制度では年次以外の要素で対象を選びます。特殊な例としては、結婚・出産を控えた女性社員に特化したメンター制度もあります。メンターは直属の上司を避け、他部署の先輩社員から選ぶのが一般的です。

OJTの目的が実務的な能力開発のサポートであるのに対して、メンター制度はメンタル面やキャリア形成までをカバーし、従業員の定着率アップにも貢献します。例えばメンターが、若手社員が孤立することのないようにサポートすることで、若手社員は職場や仕事に適応するようになり、離職を防ぐことができます。

- 【参考】

- メンター制度|日本の人事部

2. OJTとOff-JTの違い

OJTと対になる言葉に「Off-JT」があります。OJTが実務上で行う研修であるのに対して、Off-JTは実務外の場で行う研修を指します。

実際の職場で、実務を通じて学ぶ。平易な業務からはじめて、難しい業務へ計画的に移行することで、従業員のスキルが向上する。

●Off-JT

職場を離れて行う研修。座学研修、集合研修、eラーニング、オンライン研修などがある。実務で必要となる知識を体系的に学んだり、業務内容を深堀したりできる。

OJTとOff-JTでは、取得できるスキルや育成のポイントが異なります。研修にかかる時間やコストも異なるため、違いを押さえながら研修計画に組み込むことが重要です。

OJTとOff-JTのメリット・デメリット

OJTのメリット・デメリット

OJTは、実務で必要なスキルを、短期間で習得するのに適しています。現場での仕事を通して、教育係が必要なことを教えます。教わる側はすぐに質問・相談できる安心感があり、職場での人間関係構築においても有効です。新入社員の早期即戦力化にも効果を発揮するでしょう。

一方で、現場の社員が教育に関わるOJTは、教育係の力量が成長を大きく左右します。教育係によって内容にバラツキが生じないよう、事前の研修やマニュアルの整備などの対策が求められます。

Off-JTのメリット・デメリット

Off-JTは、業務から離れて学びの時間をとることで、体系的に知識を身に着けることができます。業務に関連する知識やスキルを、深堀りするのにも適しています。新入社員がビジネスマナーやマインドセットを身に着ける研修は、Off-JTで行われる代表的なものです。現場での仕事を覚えた社員が、スキルアップ・キャリアアップを目指すときの手段としても効果的です。

一方でOff-JTは、実務外の時間で研修時間を調整する手間が発生します。また、研修での学びが実際の仕事に生かされるまでに、時間がかかることが少なくありません。研修の目的、狙う効果を参加社員と共有した上で行うことが重要です。

OJTとOff-JTの効果的な組み合わせ方

新入社員へのOff-JT+OJT

入社したばかりの社員を教育する際は、会社や業務について体系的に学ぶOff-JTと、実務の細かい部分を身に着けるOJTを組み合わせます。Off-JTで前提となる知識や業務の流れを学び、続くOJTへの下地を作ります。

◎Off-JTで実施

- ビジネスマナー研修

- 社会人としてのマインドセット研修

- 会社の製品やサービス、業界について学ぶ研修

- 経費精算など細かい社内ルールについて学ぶ研修

◎OJTで実施

- 現場での一連の業務を学ぶ

- 商談の流れについて学ぶ

- 業務で使うシステムの扱い方について学ぶ

Off-JTからOJTという流れは、新卒採用の社員だけではなく、中途採用の社員のオンボーディングでも有効です。中途採用の場合、Off-JTを通して社内ルールを教えたり、関連部署と人脈を深めたりすることが、実務での成果につながります。

キャリアアップを目的としたOff-JT+OJT

Off-JTは、中堅社員が業務に必要なスキルを習得したり、新たな分野について学んだりするのに有効です。しかし、研修で学んだだけで、実務でスキルが生かされないケースも少なくありません。研修での学びを有効に活用するためには、Off-JTのあとにOJTを設定すると効果的です。

たとえば、「タイムマネジメント研修」に参加した社員に対して、評価の項目に「仕事の効率化」を追加します。学びの後に実務で活用するチャンスを与え、社員自身が振り返りの機会を持てるようにします。

Off-JTでの知識の浸透にはチェックテストも有効

研修での学びを浸透させるためには、定期的にテストを行うことも有効です。テストを実施することで、従業員それぞれの習熟度を把握できます。また、定期的に行うことは、知識のアップデートにもつながります。

3.OJTのポイント

部署共通のスキル・素養を整理

OJTは属人的な要素が大きく、進捗や結果に差が出る場合があります。そのためトレーナーに任せ切りにするのではなく、計画・管理をして、部署間で共通の認識を持って行うことが重要です。

ステップごとに対象者へフィードバックを行うことはもちろん、トレーナーと企業側が共通の認識を持って状況を振り返ってプログラムを改善するなど、トレーナーのフォロー体制も大切です。また、トレーナーに対して事前に研修を行うと、スキルやスタンスを統一することができます。

OJTトレーナーを選定し、教育する

トレーナーとして適任なのは対象業務に精通している人材です。相手の気持ちに寄り添える共感能力があり、ロールモデルとなれる人物であるとさらによいでしょう。

厚生労働省の「能力開発基本調査(令和3年度)」によると、能力開発や人材育成に関する問題点の内訳(複数回答)の1位は「指導する人材が不足している」で60.5%となっています。このことから、人材育成を担当するトレーナー自身の育成も重要であることがわかります。

トレーナーは自身の役割のほか、指導やフィードバックの仕方、OJT対象者のモチベーションを保つ方法などについて学ぶ必要があります。トレーナーがOJT対象者に対し、業務について体系立てて教えることは、客観的な視点を得ることにつながり、トレーナー自身を成長させる機会となります。

トレーナーだけに任せず、職場全体で実施

OJTはトレーナーが中心となって進みますが、トレーナー任せにするのではなく、職場全体でフォロー体制をつくることが重要です。そのためには人事部と部門長、メンバー全体でOJTの目的や内容、進捗を共有するなど、関わる人すべてが当事者意識をもって参加する必要があります。

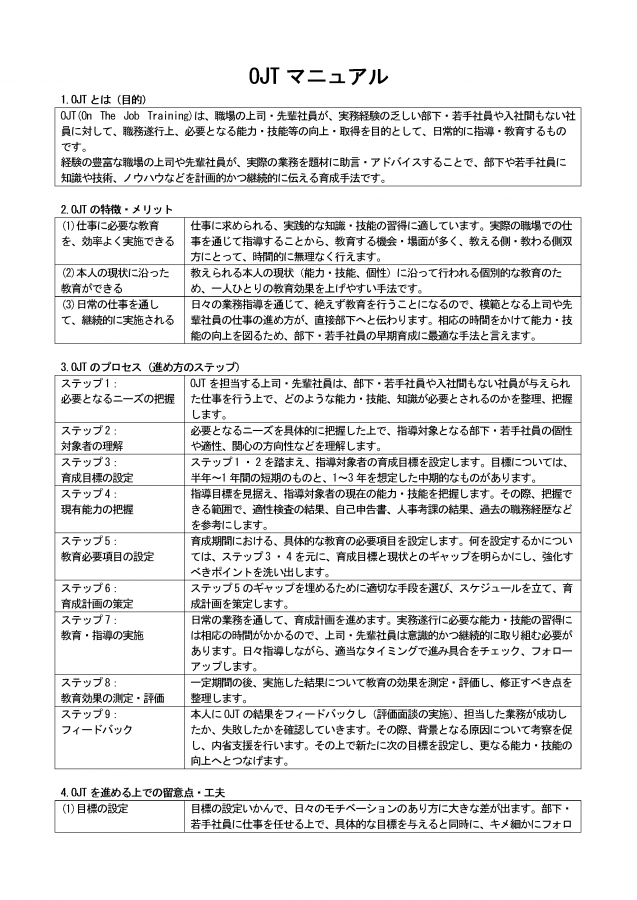

OJTの期間中に問題が発生した際に備えて、トレーナーとOJT対象者の双方に対するフォロー体制を整えておくことも重要です。トレーナーとOJT対象者の両方と常にコミュニケーションを取り、早めに相談できる環境を整えておくとよいでしょう。上司とトレーナーが定期的な個別面談を行う、通常業務の一部を他の人が負担するなど、トレーナーの負担軽減のために配慮することも必要です。共通認識を持つために、OITマニュアルを作っておくのもよいでしょう。

- 【ダウンロード】

- OJTマニュアル | 日本の人事部

テレワーク下でのOJTのポイント

新型コロナウイルスの感染拡大以降、テレワークが普及し、リモートでOJTを実施するケースが増えました。職場でのOJTとリモートでのOJTでは注意点が異なります。リモートでは、お互いに相手の様子が見えづらい、気軽に声をかけにくい、といったデメリットがあります。

対策としては、振り返りをこまめに行う、週に1度は出勤して同じ空間で作業する、説明やフィードバックの際に言語化を強く意識し、明瞭なコミュニケーションを心がける、といったことが挙げられます。グループウェアのスケジュール表にトレーナーに声をかけてもいい時間を明記する、チャットを活用してコミュニケーションをとるなど、ツールを使って質問しやすい状況をつくるのもいいでしょう。

オンラインであることを活かして、指導の様子を録画して繰り返し確認できるようにするのも効果的です。トレーナーが自身の指導内容を振り返る際にも活用できます。

4. OJTの進め方

OJTで効率的に人材を育てるために、PDCAに基づいて進める指導法が知られています。人事部門と部門長、トレーナー、OJT対象者が研修の目的やゴールについて共通の認識を持ち、一体となって進捗や結果を確認することで、OJTを全社的にコントロールしていきます。

Plan:まずは計画を立てる

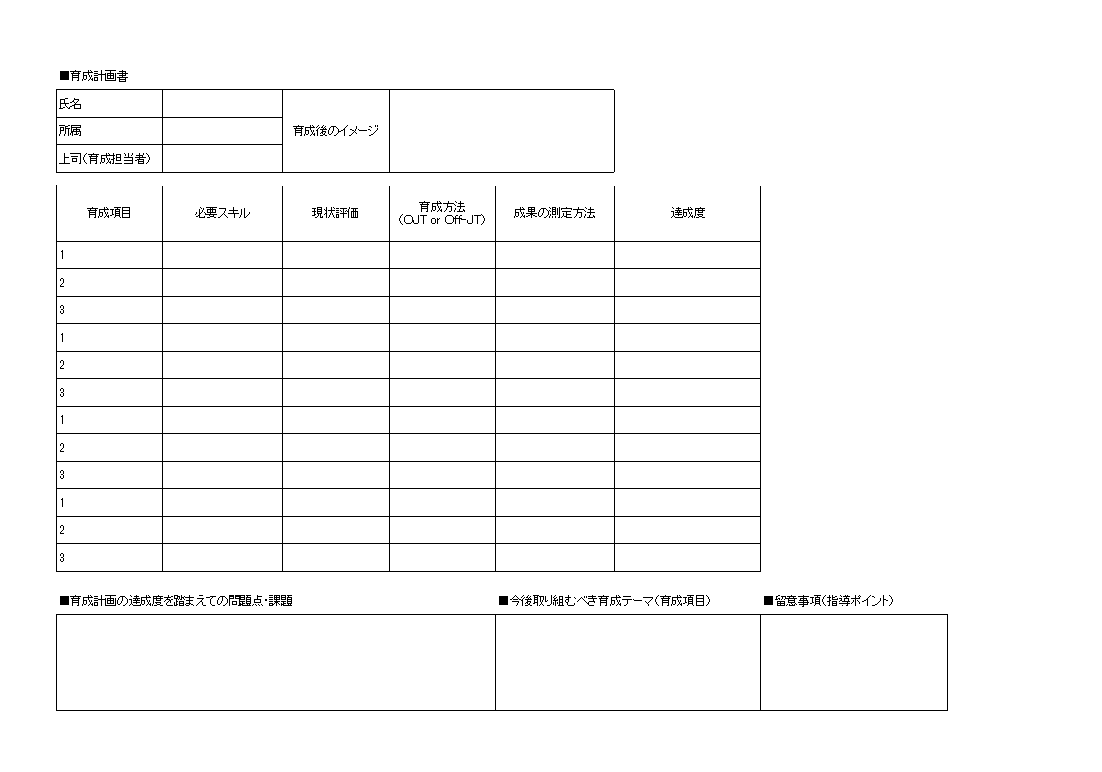

計画の第一歩は、研修終了後にOJT対象者がどのような状態になっていて欲しいのか、具体的な行動を言語化あるいは数値化し、ゴールを定めることです。育成後の人物像が決まったら、トレーナーを選定します。その際、スキルや人間性、指導を受けるOJT対象者との相性などを考慮することが重要です。

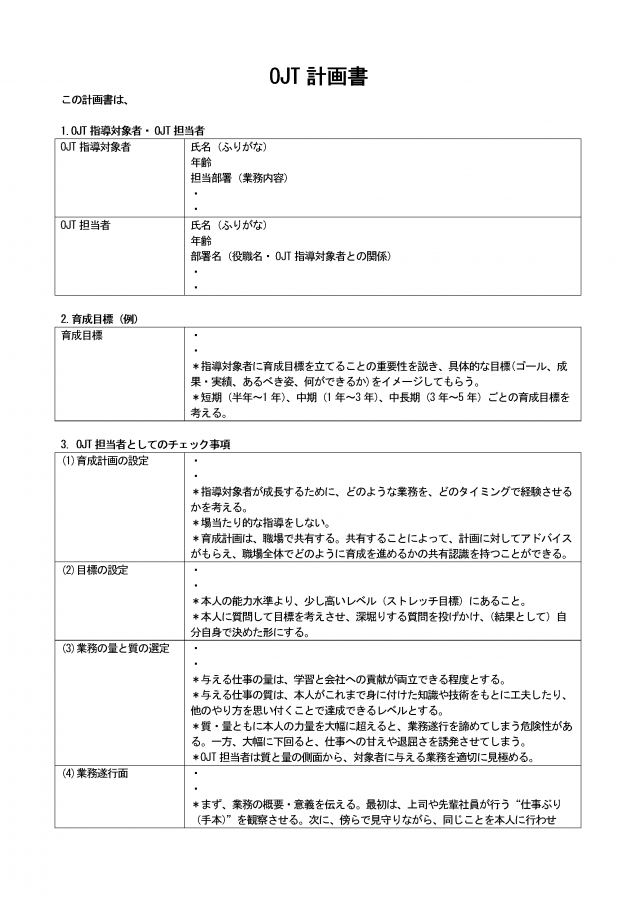

次に、計画書を作成します。具体的な研修内容はトレーナーがメインとなって決めますが、全体計画やスケジュールなどの調整は人事担当が一緒に行います。

社内で行うOJT研修では、共通の様式を使用します。研修の効果や評価を一律に管理することで、PDCAを回しやすくなります。人事部、トレーナー、OJT対象者など、誰が見ても共通認識を持てるOJT計画シートであることが重要です。

- 【関連】

- OJT計画書 | 日本の人事部

Do:OJT実施時の注意点

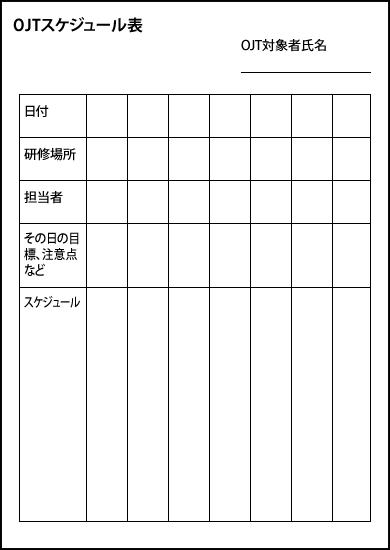

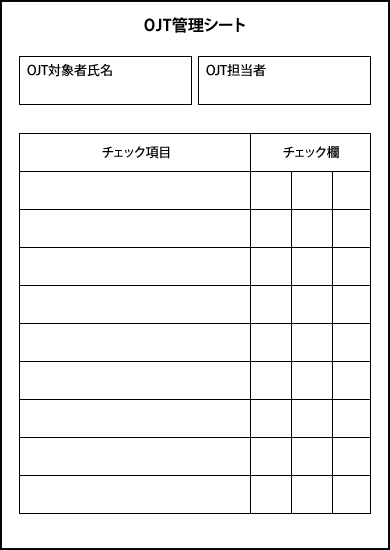

OJTの実施にあたり「OJTスケジュール表」と「OJT管理シート」を作成します。OJTスケジュール表は、いつ・どこで・どの研修を行うかを明確にしたもので、その日のスケジュールと研修計画の全体像を把握することが可能です。

OJTは内容をコントロールしにくいため、指導漏れを防ぐためにも、管理シートにチェックリストを設けるとよいでしょう。

ティーチング・コーチングを組みわせる

OJTは知識やスキルを伝えるティーチングと、相手の自発的な行動を促すコーチングを組み合わせることで効果を発揮します。ティーチングは知識がない状態の人を一定のレベルまで引き上げること、コーチングはトレーナーとの対話を通してOJT対象者が自ら答えを導き出せるようにすることが目的です。

コーチングの流れは、トレーナーが教えてOJT対象者に実践してもらい、OJT対象者に自分で考えてもらうといったプロセスを用います。ティーチングとコーチングのどちらかだけでなく、双方の要素を取り入れることで、効果的なOJTを実現できます。

- 【参考】

- コーチング | 日本の人事部

レベル感で指導方法を分ける

OJTではOJT対象者のレベル感や学習スピードに合わせて柔軟な指導であることが求められます。画一的な内容ではなく、個人に即した教え方をすることで効率的な指導が可能となり、OJT対象者のモチベーション向上や、トレーナーとOJT対象者の間の信頼関係構築にも役に立ちます。

同じ新入社員でも、新卒社員と中途社員では、知識も経験レベルも異なるのは当然です。新卒を対象にしたOJTでは、基本的な業務知識や業界の背景などの説明が必要です。トレーナーからのフィードバックを細かく実施し、少しずつスキルを身につけさせます。中途入社で業界の経験者であれば知識と経験があるため、早い段階から業務内容やスキルの説明に入り、実際に経験してもらう機会を増やすことができます。

Check:定期的なフィードバック

研修が終了したら、Check=評価とフィードバックを行います。何ができて、何ができなかったのかという客観的なフィードバックがOJTの成否を分けることになります。

研修直後のフィードバックはメールやテキストだけではなく、面談でも行うとよいでしょう。面談をすることで評価に対する納得感を確認したり、不明点を洗い出したりすることができます。対面のコミュニケーションで信頼関係を築くように努めることも大切です。

フィードバックの内容を記録すると、OJTで教えなければいけない内容がどれくらい残っているのかを後で見直すことができます。OJT終了後に定期的なフィードバックを行えば、OJTの内容を実践できているかどうかを確認することも可能です。

Action:OJT改善

最後に次回のOJTに向けて、トレーナー自身が振り返りを行います。OJTで成功した点、失敗した点を振り返り、その要因は何かを明確にすることで、次のOJTがより良いものになります。OJTの内容によっては成果が出るまでに時間がかかり、すぐに成否を判断するのが難しいケースもあります。判断基準としては次の観点がポイントとなります。

- 効果、実績を数値で可視化する(何を数値で可視化するのか、事前に打ち合わせを行う)

- OJT終了後にトレーナー、OJT対象者の両者からヒアリングする。OJTを経て、職場で実行してほしい行動ができているかを聞く

5.OJTの参考になる書籍

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント