組織サーベイ結果を効果的に活用するためのフィードバック術

「で、この結果を社員にどう伝えるの?」

役員会で組織サーベイの結果を報告した後、担当者はよくこういった質問を役員から投げかけられます。多くの会社では、「調査結果を全社員向けにメールで流して終わり」というパターンが多いようですが、それではせっかくのデータを効果的に活用できているとは言えません。

サーベイ結果を回答者と共有し、結果に基づいて改善点や行動計画を話し合っていくことを「サーベイフィードバック」といいますが、本来は、企業内ファシリテーターが部署ごとに丁寧にサーベイフィードバックを行っていくことがあるべき姿でしょう。

では、そのサーベイフィードバックをどのように進めていけば良いのでしょうか。2024年7月に日本教育工学会論文誌で、サーベイ結果をフィードバックする上での企業内ファシリテーターの行動について分析した論文(※)が発表されました。論文では、実際の企業内ファシリテーターへのアンケートに基づき、ファシリテーターとしての5つの行動項目(下記)を明示しています。

ファシリテーターに求められる5つの行動

1)相互理解の促進

2)的確な課題設定

3)ボトムアップ型の計画策定支援

4)配慮ある伝達行動

5)話し合い時のプロセスの観察

これらの行動項目について、私自身の経験も踏まえつつ考察していきたいと思います。

1)相互理解の促進

この項目には、「メンバーの話を最後までじっくり聴く」や「メンバー同士でコミュニケーションを取れる場をつくる」といった具体的な行動が含まれます。もちろん、前者のようにファシリテーターが傾聴の姿勢を取ることは大切ですが、ファシリテーターと個々のメンバーのやり取りだけでは議論は前に進みません。ここでは後者の行動、つまりメンバー間の意見交換を促す(他のメンバーに話を振るなど)ことも重要です。

2)的確な課題設定

サーベイ結果を共有するだけでは、それぞれのメンバーが独自の解釈をしてしまい、課題の見方がばらばらになります。そうなると、チームとして共通の課題に合意するまでに時間がかかってしまうかもしれません。必要なのは、ファシリテーターが事前にサーベイ結果を分析し、自分なりの課題仮説を設定しておくこと。その仮説をベースに意見を求めることで、効果的かつ効率的に議論を進められるでしょう。

3)ボトムアップ型の計画策定支援

サーベイ結果を見ると、どうしても低い点数ばかりに目がいきがちで、組織の弱みにばかり焦点が当たりがちです。ファシリテーターは、そうした雰囲気に流されることなく、組織の未来像や大切にしている価値観を問いかけながら、現状とのギャップ、そしてそのギャップを埋めるための計画策定を進めていく必要があります。また、一部の声の大きな人だけで計画が決まってしまわないように、若手や発言が苦手な人にも意見を求め、ボトムアップで議論を進める姿勢が大切です。

4)配慮ある伝達行動

サーベイ項目が多いと、どこに注目すべきか分からなくなることがあり、ファシリテーターは、結果の見せ方を工夫する必要があります。例えば、組織の強み3点と課題3点に絞って整理したり、その部署で対応可能な項目に焦点を当てたりするなどの工夫が求められます。また、サーベイ項目によっては、一部のメンバーが「犯人」とされてしまう可能性もあり、そうならないように、課題を個人の問題ではなく、組織全体の課題として捉えるよう促し、心理的安全性を保つ配慮も欠かせません。

5)話し合い時のプロセスの観察

ファシリテーターがその組織のメンバーである場合、話し合いの中に没入してしまい、場の状況を客観的に見られなくなるケースもあります。ファシリテーターは、常に議論の流れを客観的に見て、いまどこのプロセスを話し合っているのか、場の雰囲気がどうなっているのか的確に把握し、その場にフィードバックしてあげることが大切です。そして、全員の声に耳を澄まし、組織の将来に向けてより良いアイディアが出たときは見逃さず、積極的に取り上げていくと良いでしょう。

この5つの行動項目を実施するため、具体的にファシリテーターはどのようなことを気を付けておくべきでしょうか。さらに下記に3つのポイントを提示します。

●5つの行動項目を軸に場数を踏む

上記の行動項目を評価の軸にし、とにかく実践の場数を踏むことが重要です。ファシリテーション後には、参加者やオブザーバーからフィードバックをもらい、自分の癖や強みを客観的に把握していくと良いでしょう。

●サーベイ結果を適切に取り扱う

通常のファシリテーションと異なる点は、サーベイ結果を効果的に活用する必要があることです。そのために、事前に対象組織の強みと課題を整理し、自分なりの仮説を立てておくフィードバック時は細部に入りすぎず、対話のきっかけとして活用するといった準備と柔軟性のバランスが求められます。

●グランドルールを作る

話し合いの最初に、以下のようなルールをメンバーと共有しておくと、より建設的な議論に繋がります。

・全員の意見を尊重する

・犯人探しをしない

・時間内に行動計画を策定する

サーベイ結果には、組織をより良くするためのヒントが多く隠れています。それを経営報告だけで終わらせてしまうのは非常にもったいないことです。上記のポイントを参考に、部署単位で丁寧なフィードバックを行い、サーベイに協力してくれた社員に結果を還元することが、組織開発の第一歩となります。

※)東南裕美,池田めぐみ,中原淳(2024)企業内ファシリテーターによるサーベイフィードバック型組織開発行動尺度の開発,日本教育工学会論文誌

このコラムを書いたプロフェッショナル

柿沼 昌吾

WillMap株式会社 代表取締役

人事と経営の両視点から29年。組織サーベイ等のHRデータ分析を通じて、持続可能な組織づくりと成果創出を支援しています。

柿沼 昌吾

WillMap株式会社 代表取締役

人事と経営の両視点から29年。組織サーベイ等のHRデータ分析を通じて、持続可能な組織づくりと成果創出を支援しています。

人事と経営の両視点から29年。組織サーベイ等のHRデータ分析を通じて、持続可能な組織づくりと成果創出を支援しています。

| 得意分野 | モチベーション・組織活性化、コーチング・ファシリテーション、チームビルディング、リスクマネジメント・情報管理 |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| 所在地 | 大田区 |

このプロフェッショナルの関連情報

- レポート・調査データ

- 組織開発

- 組織診断・活性化

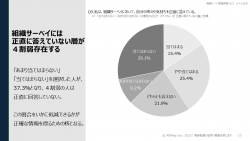

組織サーベイについての意識調査

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント