【前編】今改めて考えるべき「日本版ジョブ型」の実態と目的

2020年代初頭に人事の大きなトレンドワードとなった「ジョブ型雇用」。数年が経過し、導入企業が増える一方で、「自社で導入すべきか迷っている」「導入したものの、期待した効果が出ていない」といった声も聞かれます。

その背景には、本来のジョブ型雇用と、日本企業で検討されている「ジョブ型」との間に生じているギャップや、導入目的の曖昧さがあるかもしれません。

本記事【前編】では、日本における「ジョブ型」の実態と、多くの企業がそれを導入しようとする目的、そして2020年代初頭の導入状況を振り返りながら、現状を整理します。

【前編】目次

・本来の意味とは異なる「日本版ジョブ型」

・「日本版ジョブ型」を導入する目的

・(参考)2020年代初頭のジョブ型実施状況

【後編】目次

・ジョブ型人事制度の導入で浮かび上がる管理職サポートの重要性

・ジョブ型人事制度の定着に必要な3つのポイント

1.管理職の評価軸の見直し

2.目標管理とその結果の分析/フィードバック

3.「現場視点」という意味におけるHRBP的な存在

・ジョブ型人事制度の導入よりも企業の在りたい姿の浸透を

本来の意味とは異なる「日本版ジョブ型」

本来の「ジョブ型雇用」とは、企業が各職務の内容(ジョブ)を職務記述書(ジョブディスクリプション)で明確に定義し、その内容に基づいて人材を採用・契約する制度です 。これは「仕事に人をつける」という考え方を具体的に実践する制度と言えます 。

しかし、現在日本の多くの企業で検討され、トレンドとなっているジョブ型雇用は、本来のものとは異なります。

多くの場合、新卒採用やジョブローテーション、定期昇給といった従来の日本型雇用(メンバーシップ型)の要素をある程度残した上で 、ジョブ型雇用の持つ「職務定義および評価、報酬の明確化」や「職務に対する最適な人材の自律的な育成と配置」といった要素を可能にする人事制度・運用設計 を指しており、これを「日本版ジョブ型」と位置づけることができます 。

「日本版ジョブ型」は、既存のメンバーシップ型雇用制度を完全に否定するものではなく、むしろ既存の人事制度を前提とした上で、これまでの人事施策をより徹底し、定着させていくための一つの運用設計形式と定義されます 。

具体的には、下記のような制度設計が一般的です。

- 企業の経営戦略やミッションから必要な職務を洗い出し、職務内容と必要スキル、着任要件などを定義する(職務記述書の作成) 。

- 職務やポストを、難易度や職責に応じてランク・グレード化する(職務等級・役割等級制度の利用) 。

- 各ランク・グレードごとに報酬額を決定する。

- ランク・グレードごとに目標や評価水準を定め、期末に評価し、昇格や降格を行う(報酬額も連動して上下する)。

職務に空きや変動が生じた際は、職務記述書をもとに社内公募を行い、不足があれば外部から採用する 。

導入の際は、段階的に適用範囲を広げることが一般的で、以下のようなパターンが多く見られます 。

ダブルラダー型:

報酬を職務等級・役割等級だけで決定せず、職能給(個人の能力)要素と折半する 。

管理職先行実施型:

まず管理職のみに先行実施し、非管理職は既存制度を継続する 。

ポジション定義型:

研究職や高度な技術職など、特定の職種・職務にのみ適用する

「日本版ジョブ型」を導入する目的

では、各企業はなぜ「日本版ジョブ型」を導入しようとしているのでしょうか。その目的は、大きく以下の3つのテーマに分けられます 。

1.企業目的、組織目標に対するパフォーマンスの最大化

- 職務やポストの内容を定義することで、適材適所の人事配置を可能にする 。

- 企業戦略に沿って重要な職務を明確にし、配置すべき人材の把握や発掘、後継者育成を容易にする 。

- 職務に必要なスキルや経験を明確にすることで、人材育成を促進し、外部からの採用機会も増加させる 。

2.従業員の成長促進、モチベーション向上

- 職務と処遇(報酬・評価)を明確に定義し連動させることで、人事の透明性や健全性を保ち、従業員の納得性を高める。

- 職務に必要なスキルや要件を明確にすることで、従業員の自律的な成長やキャリア形成を促す。

3.グローバル対応が可能な人事制度設計

- 国内の従業員と海外の従業員を、職務内容に基づいた同一のランク(等級)で評価・処遇する 。

すなわち、職務内容を明確に定義することを起点とし、最適配置と従業員の成長・キャリア形成を促す 。その結果として、企業戦略の実現に寄与すること が、「日本版ジョブ型」導入のフレームワークと言えます。

(参考)2020年代初頭のジョブ型実施状況

2020年代初頭、このトレンドが本格化した時期の状況はどうだったのでしょうか。

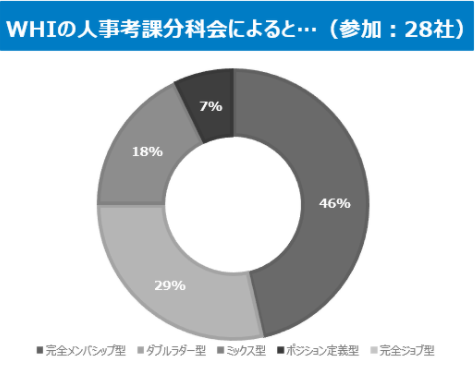

当時(2020年末~2021年)に株式会社Works Human Intelligence(WHI)が実施した調査(人事考課分科会参加の28社)では、すでに半数以上の企業が何らかの「日本版ジョブ型」の実施、または実施を前提とした準備を行っている状況でした 。

当時の具体的な取り組み事例としては、以下のようなものがありました。

- 管理職やエキスパート人材には職務記述書(ジョブディスクリプション)が存在し、職務に応じた等級が設定されている。

- 中堅層から総合職と専門職にキャリアが分かれるようになっている 。

- 管理職を退いたシニア層へのジョブ型導入を検討している。

導入の背景には、「従来のメンバーシップ型では(特に管理職の)職務が曖昧になっている」、「職種間で求められるスキルが違うのに待遇に差がないことに、社員から不満が出ると想定している」 といった課題認識がありました。

一方で、当時から運用面での課題も指摘されていました。

- 組織改正のたびに管理職の役割定義を聞き直す手間に、多大な工数がかかっている 。

- 職務ランクがうまく定義できず、導入を断念した 。

- 製造業など、現場と開発が混在する中で、一人ひとりのジョブで賃金を決めるのは限界がある。

2025年現在、これらの課題は多くの企業にとって引き続き大きなテーマとなっています。ジョブ型的な要素を取り入れるメリットは理解できるものの、運用面でのリスクや課題も多く、徐々に改善を加えながら適用範囲を広げている、というのが実情でしょう 。

制度を「導入する」こと以上に、それをいかに「定着させ、運用していくか」が重要です。

(後編に続く)

このコラムを書いたプロフェッショナル

伊藤 裕之

株式会社Works Human Intelligence / WHI総研シニアマネージャー

大手企業の人事業務設計・運用に携わった経験と、約1200法人グループのユーザーから得られた事例・ノウハウを分析し、人事トピックに関する情報を発信。

伊藤 裕之

株式会社Works Human Intelligence / WHI総研シニアマネージャー

大手企業の人事業務設計・運用に携わった経験と、約1200法人グループのユーザーから得られた事例・ノウハウを分析し、人事トピックに関する情報を発信。

大手企業の人事業務設計・運用に携わった経験と、約1200法人グループのユーザーから得られた事例・ノウハウを分析し、人事トピックに関する情報を発信。

| 得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、労務・賃金、人事考課・目標管理、キャリア開発 |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| 所在地 | 港区 |

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント