企業で副業を導入する際に取り組むべきこと(後編)

2022年6月7日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022」(骨太方針2022)では、労働者の多様なキャリア形成を促進する目的で、副業・兼業の拡大・促進に関する取り組みを強化していくことが決定されました。

また、7月には厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定されています。本改定は、企業の副業に対する情報開示を求めることで、副業の機会創出や利用促進を期待したものです。

社会的に副業容認、推進に向けた動きが進む中、副業制度の導入検討や従業員からの希望への対応を求められる企業も増えているのではないかと思われます。一方で、副業者の副業先就業実績の把握や本業への影響に、課題感を持つ人事担当者も多いのではないでしょうか。

前編では、副業制度を取り巻く状況と近年の副業拡大の流れを解説しました。

本記事後編では、企業として悪影響やデメリットを抑止するためのポイントについてご紹介します。

_________________________________________

目次

<前編>

副業制度とは

副業制度を取り巻く状況

アンケート結果:企業における副業制度の実態

ー副業制度の導入状況

ー副業者の受入れ状況

<後編>

副業に関する課題やデメリット

副業制度のメリット

副業制度促進の流れに対して企業が取り組むべきこと

_________________________________________

副業に関する課題やデメリット

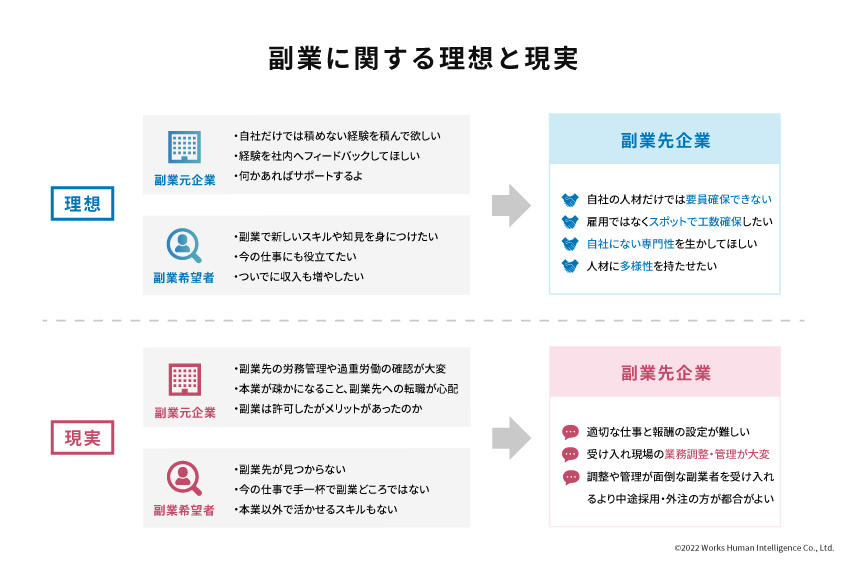

副業制度の導入や副業者の受け入れを実施する企業が増加しない背景として、下記図のような理想・現実のギャップがあり、副業元企業、副業先企業、副業希望の従業員それぞれに解消されていない課題、デメリットがあることが原因といえるでしょう。

副業元企業

・副業者の労働時間管理、過重労働の確認が大変

・本業への影響、副業先への流出への不安

・副業を許可したことによるメリット実感の乏しさ

特に、在宅勤務/テレワークの浸透によって労働時間の管理そのものが多様化し、把握しづらくなっている中、副業者の副業先の就業時間管理は企業側にとって大きな労力が必要です。当社の調査でも、副業を認めない理由の86%を占めています。

また、多くの企業で副業制度導入の目的・メリットとして従業員のスキルアップや成長促進をあげていますが、その定量的な効果を実感しにくいことも一因として考えられるでしょう。

副業希望者

・適切な副業先が見つからない

・今の仕事に手一杯で副業どころではない

副業希望者にとっては、副業をターゲットとした明確な労働市場が存在しているとはいえない中、自らが希望する副業先を見つけ、自身の業務調整やワークライフバランスを保ちながら副業を行うことは決して容易ではありません。

総じて、企業も従業員もこのままではこれ以上の副業拡大は見込めない状況にあるといえるでしょう。

副業制度のメリット

一方で、前編記事で紹介したWHIの調査では企業が副業を容認する理由の1位として従業員の成長、スキルアップが挙げられ、内閣府の調査では従業員のモチベーションアップ、定着が上位を占めています。

実際に当社の副業実施者に対してインタビューを行ったところ、副業のメリットとして下記の意見が挙げられました。

本業へのフィードバック

副業⇔本業、副業⇔副業でフィードバックループが回せる。特に、本業では試せなかった新しい技術が思い切って試せることもあり、本業側へのよいフィードバックとなっている。

マネジメントとメンバーとしての役割の切り替え

本業側でマネジメントして部下のレビューを行うときに、手を動かしていないと新しいテクノロジーについて判断ができない。そういった時に副業側で手を動かす機会があることが生かされる。

他のサービスを知ることができる

転職せずに他のサービスの裏側や特性を見られることがよい。

BtoBの自社では得られないSNSを通じた顧客からのダイレクトな反応がBtoCの副業先で経験できた。

自身のキャリアの検討材料になる

転職を考える前に副業で入ることによって、外の会社のよさ、悪さがわかり、結果的に自社のよさ、悪さもわかる。また、ぼんやりではなく、輪郭をもってキャリアを考えることにも繋がる。

上記の理由から、副業がキャリア形成や働き方におけるポジティブな選択肢であることに疑う余地はないでしょう。

また、副業を禁止している場合、副業によって得られるはずだったキャリア機会の損失を知らず知らずに与えている可能性があります。それは特に高スキル・ハイパフォーマーの流出に繋がるリスクがあるともいえるのではないでしょうか。

副業制度促進の流れに対して企業が取り組むべきこと

国も社会も副業容認、促進の方向性があり、企業や従業員にとっても一定のメリットがある中、企業は対外的にも従業員向けにも副業を認めていかざるを得なくなると考えます。その際、どのような方針で臨むことが必要でしょうか。

1.副業を促進・許容するためのしくみ作り

副業を促進・許容するための方策には注視が必要です。しかしそれ以上に働き方の変化やキャリア意識について社内の理解と、人材流動が発生し、それが許容されるしくみが必要です。具体的には下記の準備を考えておくべきでしょう。

経営層や事業部門への説明

単に従業員の多様性を守るだけでなく、政府からの要請、市場による企業価値判断材料といった、外的要因についての説明を実施

セミナーや勉強会への参加機会を提供

他社の同業種、同職種の人材交流、情報交換、セミナーや勉強会への参加等、外部へ目を向けるための機会を提供

社内副業や社内公募の導入

副業以前に社内における人材交流が少ないのであれば、社内副業や社内公募の導入による人材流動、違う職種、業務を経験する機会の創出

社内理解の促進

キャリアへの悩みや現在の業務への不満、転職の検討等、従業員の退職リスクに対する打ち手として、副業や社内における人材流動が選択肢となりうることについての社内理解

社内副業の導入は、副業に類する経験を社内で積めるため、従業員にとってもチャレンジしやすい施策として注目が集まっています。ただし、結局本業と似たような業務についてしまい兼務と同じようになる、労働時間を分けきれず長時間労働に繋がる、といったリスクがあるため注意が必要です。

2.副業実施による実態把握と効果測定

自社の副業実施者・希望者の実態把握と効果測定を定量的、かつ定期的に行っておくことは、今後の方向性を考えるうえでは必要となるでしょう。

・労働時間の超過、自社業務への好影響・悪影響、自律的なキャリア形成への寄与・転職活動へのきっかけ等、ポジティブ面・ネガティブ面の効果測定の実施および定期的な状況確認

・副業を実施している従業員と実施していない従業員の間に、定量的な差異が発生しているかチェック

・業務上の定量成果以外にも、人事考課による周囲の評価、自己申告やストレスチェックによる定点的なレポート、エンゲージメント調査による定量的なスコアチェック等、派生する様々な情報を含めて多角的に分析

これらを定期的にモニタリングして、副業導入の可否、実施条件の見直し、業務把握方法の運用を改善していくことが求められます。また、判明した課題の解消手段として副業を選択肢として考えることもできるでしょう。

副業実施における業務時間管理の課題を解消するためには、副業条件を業務委託契約に限り、副業先との雇用契約を認めないことも一案と考えます。

副業先にとっても、業務時間によらず対象業務を切り出して任せることで、報酬を設定しやすく、採用や管理のコストを低減できるのではないでしょうか。

多様な働き方やキャリアを叶える副業制度を活用するために

新型コロナウイルス感染症拡大により、場所や時間にとらわれない働き方が浸透し、働くことに対する価値観が多様化した一方、各従業員の労働実態の把握が困難になりました。

このような状態下での副業制度推進は、副業者の労務管理や就業時間管理等、人事・労務部門の業務増大に繋がる懸念もあるため、副業推進において大きな課題になっていると言えるでしょう。

現時点では従業員側、企業側双方ともに積極的な拡大に向けては課題が多いのが実情です。今後は、国や政府の副業制度促進における方向性や副業希望者の増加を踏まえ、うまく活用する方法を日本全体で考えて共有されていくことが求められます。

本記事が皆様のご検討の一助となれば幸いです。

このコラムを書いたプロフェッショナル

伊藤 裕之

株式会社Works Human Intelligence / WHI総研シニアマネージャー

大手企業の人事業務設計・運用に携わった経験と、約1200法人グループのユーザーから得られた事例・ノウハウを分析し、人事トピックに関する情報を発信。

伊藤 裕之

株式会社Works Human Intelligence / WHI総研シニアマネージャー

大手企業の人事業務設計・運用に携わった経験と、約1200法人グループのユーザーから得られた事例・ノウハウを分析し、人事トピックに関する情報を発信。

大手企業の人事業務設計・運用に携わった経験と、約1200法人グループのユーザーから得られた事例・ノウハウを分析し、人事トピックに関する情報を発信。

| 得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、労務・賃金、人事考課・目標管理、キャリア開発 |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| 所在地 | 港区 |

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント