人的資本経営の未来予想図

1. はじめに

TIS株式会社の中田誠です。弊社が提供する 「人的資本経営実践サービス」 の企画推進のオーナーを務めております。

本コラムでは、「個人と組織のより良い関係」 を軸に、人的資本経営の理想のあり方について全5回に渡ってお伝えします。最終回となる今回は、これまでに増して個人的見解に基づく内容を多く含んでいますが、最後までお読みいただけますと幸いです。

~ 個人と組織のより良い関係 (全5回) ~

第1回 : 企業にとって従業員は費用?資産?資本?(2024年7月16日公開)

第2回 : 経営戦略と人材戦略とキャリア戦略の連動(2024年8月6日公開)

第3回 : マネージャーとメンバーの最高の関係性(2024年9月11日公開)

第4回 : 個人の多様な体験がイノベーションを創出する(2025年8月18日公開)

第5回 : 人的資本経営の未来予想図

2. 人的資本は個人に帰属する

「人的資本経営」 という言葉を見聞きしない日はないでしょう。これは単なる流行り言葉ではなく、企業の持続的成長を左右する重要な経営課題として、世界的にその重要性が認識されています。その背景には、企業の競争優位性の源泉が、工場や設備といった有形資産からアイデアやブランド、そして人材が持つスキルや能力といった無形資産へと大きくシフトしたことがあります。

しかし、この 「人的資本」 という言葉を使う時に、私たちは一つの根源的な問いに立ち返る必要があります。それは、「資本」 の所有権は一体誰にあるのか、という問いです。企業が従業員を 「資本」 と見なすとき、それは往々にして 「企業が保有する資産」 として語られがちです。しかし、スキルや知識、経験といった人的資本は、本質的には従業員個人に蓄積され、その個人に帰属するものではないでしょうか。

本コラムでは、「人的資本は個人に帰属する」 という視点に立ち、未来の人的資本経営のあり方を展望します。そして、その未来を切り拓く鍵となるのが、HRテクノロジーの進化です。テクノロジーが個人のスキルや能力を可視化し、その情報を個人が主体的に開示・活用できる仕組みが整うことで、企業主導のキャリア形成から、個人が自律的にキャリアを築く時代が本格的に到来します。それは、企業と個人がより対等なパートナーとして共に成長していく新しい関係性の幕開けを意味します。本コラムでは、その未来予想図を具体的に描いてみます。

3. 人的資本経営の本質と「個」への回帰

人的資本経営の定義の再確認:

まず、人的資本経営の定義を改めて確認しておきましょう。経済産業省が公表した 「人材版伊藤レポート」 によれば、人的資本経営とは 「人材を『資本』として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方」 と定義されています。これは、従来の人材を管理コストや消費される 「資源(リソース)」 と捉える 「人事管理」 の考え方からの大きな転換を意味します。

人材に投資し、その価値を最大化することで企業全体の価値向上を目指す。これが人的資本経営の核となる考え方です。

パラダイムシフト:「企業の資産」から「個人の資産」へ

これらの文脈で語られる人的資本経営は、ともすれば 「いかにして企業の価値向上のために従業員を活用するか」 という企業側の一方的な視点に陥りがちです。ここで、私たちは視点を転換する必要があります。すなわち、人的資本の所有権は企業ではなく、あくまで個人にあるという認識のパラダイムシフトです。

終身雇用や年功序列といった日本的雇用慣行が過去のものとなりつつある現在、個人は一つの企業にキャリアの全てを委ねるのではなく、自らの市場価値を意識し、キャリアを自律的に形成していく重要性が高まっています。個人のスキルや経験、専門知識こそが、その人の価値の源泉であり、心理的成功を得られるキャリアを切り拓くための 「資産」 となります。

この変化に伴い、企業と個人の関係性も変わらざるを得ません。企業はもはや、従業員を一方的に 「所有」し、抱え込むことはできなくなってきました。個人が持つ貴重な人的資本を、所有ではなく 「活用させてもらう」 という立場へと変化していくでしょう。企業が従業員を選ぶだけでなく、従業員もまた、自らの人的資本を投資するに値する企業かどうかを判断します。このような対等な関係性こそが、これからの人的資本経営の土台となるべき姿ではないでしょうか。

4. HRテクノロジーが実現する「スキルの可視化」

人的資本が個人に帰属するという認識に立ったとき、次なる課題は、その資産価値をいかにして客観的に把握し、証明するかです。ここで決定的な役割を果たすのが、日進月歩で進化するHRテクノロジーです。

HRテクノロジーの進化と役割:

近年、AIなどを活用したHRテクノロジーは、人事領域に革命的な変化をもたらしています。採用活動における候補者のスクリーニングから、従業員のエンゲージメント測定、パフォーマンス管理、そして人材育成に至るまで、あらゆるプロセスがデータに基づいて効率化・高度化されつつあります。

特に注目すべきは、個人のスキルや能力といった、これまで定性的にしか捉えられなかった情報をデータとして 「可視化」 する技術の進化です。従来は従業員が自身のスキルを手で登録していた作業が、今は職務履歴やプロジェクトの参加実績などから推定して自動収集できるようにもなりました。この技術こそが、人的資本の所有は個人にあるというパラダイムシフトのインフラとなります。

「スキルマップ」がもたらす革命

その中核をなすのが、「スキルマップ」 や 「スキルインベントリ」 と呼ばれる仕組みです。これは、個々の従業員がどのようなスキルをどのレベルで保有しているかを網羅的に把握し、データベース化するツールです。

企業にとって、スキルマップの導入は計り知れないメリットをもたらします。例えば、新規プロジェクトを立ち上げる際に、社内の誰が最適なスキルセットを持っているかを瞬時に検索できます。これにより、適所適材の人員配置が可能となり、プロジェクトの成功確率を高めることができます。また、全社的に不足しているスキルや、将来的に必要となるスキルを特定し、戦略的なリスキリングや採用計画を立案することも容易になります。評価においても、勘や経験に頼った主観的な判断ではなく、客観的なスキルデータに基づいた、より公平で納得感の高い評価制度を構築できるでしょう。

一方で、個人にとってもそのメリットは大きいです。自身のスキルが客観的な指標で可視化されることで、自らの強みと弱みを正確に把握できます。これにより、今後のキャリアで何を学ぶべきか、どのような経験を積むべきかというキャリアパスが明確になり、学習意欲の向上にもつながります。自身の成長がスキルレベルの向上という形で可視化されることは、大きなモチベーションとなるはずです。

テクノロジーによるスキル可視化の具体例

こうしたスキルの可視化は、すでに様々なHRテクノロジーによって実現されつつあります。

多くのタレントマネジメントシステムには、従業員のスキルデータを一元管理する機能が搭載されています。従業員自身がスキルを申告するだけでなく、上司や同僚からの360度評価、プロジェクトの参加実績、学習履歴などを通じて、AIが判定したスキルデータが自動的に蓄積されていきます。

採用の場面では、AIが履歴書や職務経歴書を解析し、候補者が持つスキルを自動で抽出・タグ付けする技術が活用されています。これにより、膨大な応募者の中から、求めるスキルを持つ人材を効率的に見つけ出すことが可能です。

また、オンライン学習プラットフォーム(LMS)は、学習履歴や修了証を個人のスキルとして記録・証明する機能を提供しています。これにより、何を学んだかが客観的なスキルデータとして蓄積されていきます。

これらのテクノロジーは、これまで個人の見解でしか存在しなかった暗黙知である 「スキル」 を、誰もが参照可能な形式知、すなわち 「データ」 へと変換します。このデータの登場こそが、人的資本経営のマネジメントプロセスを根本から変えるのです。

5. 人的資本の開示が促す「個人のキャリア自律」

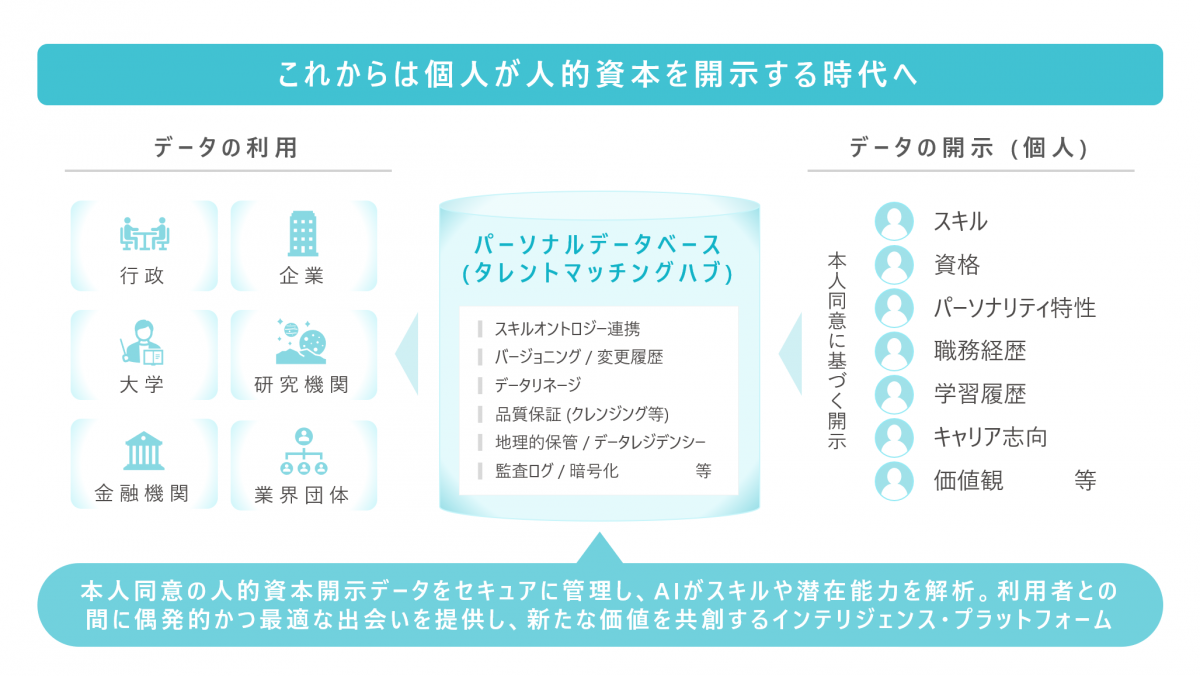

スキルの可視化が進んだ先にある未来、それは 「個人の人的資本開示が当たり前になる社会」 と予想しています。企業による情報開示の流れがやがて個人へシフトし、一人ひとりが自律的にキャリアを築く時代を後押しします。

「個人の人的資本開示」という未来

この流れは、企業が投資家に対してIR(Investor Relations)活動を行うように、個人が企業や社会に対して、自らの人的資本に関する情報を主体的に開示する 「個人版IR」 の時代が到来すると考えています。

その基盤となるのが、前章で述べたHRテクノロジーによって可視化されたスキルデータです。政府、企業、業界団体、教育機関等が連携し、個人が労働市場に向けてスキルデータを開示したり持ち運び可能な仕組みやスキルフレームワーク(統一基準)が整備されると、そのデータの信頼性を担保するために、ブロックチェーンのような改ざん不可能な技術が活用されるかもしれません。例えば、あるプロジェクトで特定のスキルを発揮して貢献したという事実が、ブロックチェーン上に記録され、半永久的に証明可能な 「スキル証明書」 として機能します。大学の卒業証明や資格の取得証明だけでなく、実務経験を通じて得たあらゆるスキルが、このようにしてデジタルに証明されるようになるでしょう。

こうして構築された個人版の 「スキルポートフォリオ」 は、企業内のキャリア形成だけではなく、転職や副業、フリーランスとしてのプロジェクト参画など、あらゆるキャリアの局面において履歴書や職務経歴書に代わる新たな 「身分証明書」 となります。そこには、その人が何を学び、何を経験し、何ができるのかが、客観的なデータとして網羅的に記録されています。企業はそのポートフォリオを見ることで、候補者の能力を正確に把握し、採用や業務委託契約のミスマッチを減らすことができます。個人は、自らの市場価値を正確に把握し、より良い条件や機会を求めて、主体的にキャリアを選択することが可能になります。

キャリア形成の変化

このような変化は、私たちのキャリア形成のあり方を根本から変えるでしょう。「就社」 という言葉に象徴されるような、企業が従業員のキャリアパスを設計し、定年まで面倒を見るというモデルは完全に過去のものとなります。代わりに主役となるのが、「キャリア自律」 という考え方です。

キャリア自律とは、個人が自らのキャリアにオーナーシップを持ち、主体的にキャリアを設計・開発していくことを意味します。個人は、自身のスキルポートフォリオを羅針盤として、労働市場における自らの現在地と市場価値を客観的に把握します。そして、目指すキャリアの方向性に合わせて、どのようなスキルを新たに習得すべきか(リスキリング)、どのような経験を積むべきかを自ら計画し、実践していきます。

企業の役割も大きく変わります。従業員を囲い込み管理するのではなく、個人のキャリア自律を支援し、魅力的な成長機会を提供することで、優秀な人材を惹きつける 「プラットフォーマー」 としての役割を担うようになります。自社で働くことが、従業員のスキルポートフォリオを豊かにし、市場価値を高めることにつながる。個人にとって魅力的な 「舞台」 や 「成長ストーリー」 を提供できる企業だけが優秀な人材に選ばれ、持続的に成長していくことができるのです。

より良いキャリア形成への道筋

この未来は、個人と企業(組織)の双方にとって、より良い関係を築くチャンスとなります。

個人は、企業に依存するのではなく、自らの人的資本を磨き続けることで、キャリアの選択肢を広げ、変化の激しい時代を生き抜く力を手に入れることができます。学び続けることが、自らの価値を高める直接的な投資となるのです。

企業は、従業員のスキル向上を積極的に支援し、多様なキャリアパスや挑戦の機会を提供することが、最も効果的な投資となります。従業員の成長が、企業のイノベーションや生産性向上に直結し、企業価値の向上というリターンをもたらします。従業員のキャリア自律を尊重し、支援する企業文化こそが、最高の競争優位性となるでしょう。

このように、個人と企業が互いに依存するのではなく、自律した存在として共通の目的(成長)のために協力し合う。そのような好循環が生まれることこそが、人的資本経営が目指す真のゴールではないでしょうか。

6. まとめ

本コラムで描いた未来予想図の根幹にあるのは、「人的資本の所有権は個人にある」 という、シンプルですが極めて重要な認識のパラダイムシフトです。この認識の上に、HRテクノロジーによる「スキルの可視化」 と、それに続く 「個人の人的資本開示」 という大きな波が訪れると予想します。

この変化は、個人にとっては自らのキャリアの舵を自らの手に取る 「キャリア自律」 を、企業にとっては優秀な人材を惹きつける 「プラットフォーマー」 への変革を促すでしょう。それは、企業と個人が、より対等で、より生産的なパートナーシップを築き、共に成長していく新しい時代の到来を告げています。

私たちは、この大きな変化の潮流を理解し、その未来を創造する担い手となることが必要ではないでしょうか。

このコラムを書いたプロフェッショナル

中田 誠

エンタープライズサービス事業部 エキスパート

人的資本経営の実践を検討中の企業様向けに、TISインテックグループの取り組みから得たナレッジをもとに人的資本経営のマネジメントサイクルをサポートいたします。

中田 誠

エンタープライズサービス事業部 エキスパート

人的資本経営の実践を検討中の企業様向けに、TISインテックグループの取り組みから得たナレッジをもとに人的資本経営のマネジメントサイクルをサポートいたします。

人的資本経営の実践を検討中の企業様向けに、TISインテックグループの取り組みから得たナレッジをもとに人的資本経営のマネジメントサイクルをサポートいたします。

| 得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、キャリア開発、リーダーシップ、情報システム・IT関連 |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| 所在地 | 江東区豊洲 |

このプロフェッショナルの関連情報

タレントマネジメント 人的資本経営実践サービス

TISインテックグループの人的資本経営の取組みから得たナレッジを元に人的資本経営のマネジメントサイクルをサポートします。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント