個人の多様な体験がイノベーションを創出する

1. はじめに

TIS株式会社の中田誠です。弊社が提供する 「人的資本経営実践サービス」 の企画推進のオーナーを務めております。

本コラムでは、「個人と組織のより良い関係」 を軸に、人的資本経営の理想のあり方について全5回に渡ってお伝えします。個人的見解に基づく内容も多くなりますが、最後までお読みいただけますと幸いです。

~ 個人と組織のより良い関係 (全5回) ~

第1回 : 企業にとって従業員は費用?資産?資本?(2024年7月16日公開)

第2回 : 経営戦略と人材戦略とキャリア戦略の連動(2024年8月6日公開)

第3回 : マネージャーとメンバーの最高の関係性(2024年9月11日公開)

第4回 : 個人の多様な体験がイノベーションを創出する

第5回 : 人的資本経営の未来予想図

2. 『体験資産経営』が拓く、個人と組織の未来

このコラムを読まれた皆さまは 『体験資産経営』 というコトバを聞いたことはありますでしょうか。おそらく、聞いたことがある方は少ないと思います。

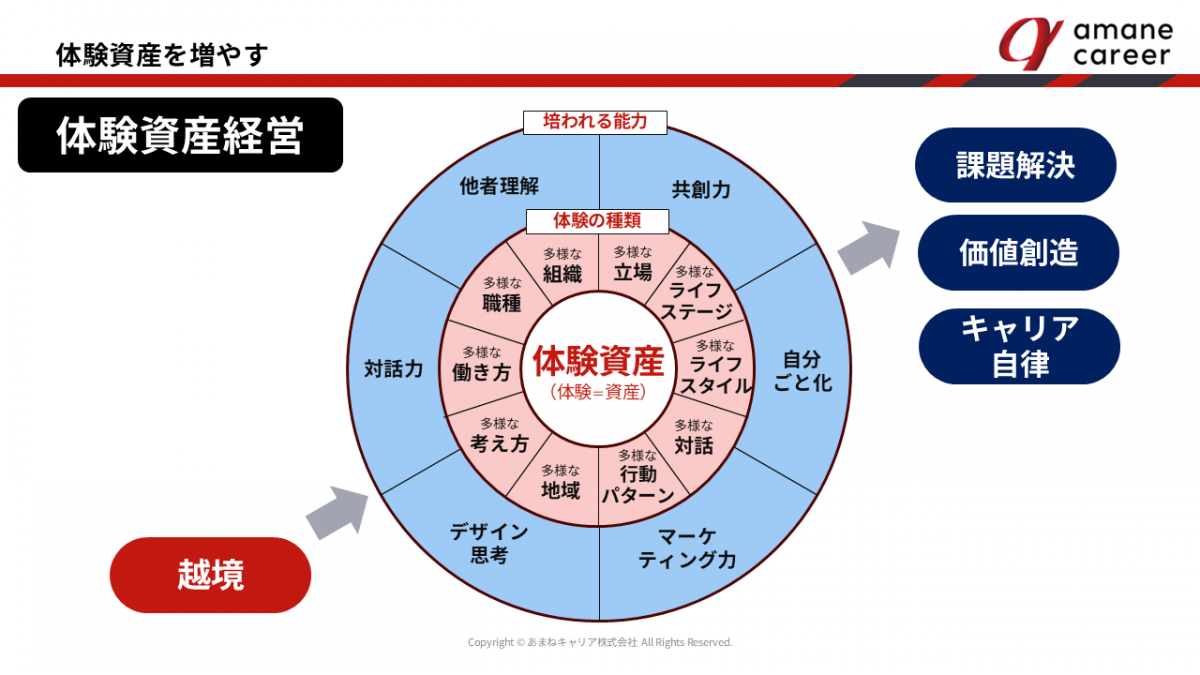

『体験資産経営』 とは、作家でありワークスタイル&組織開発専門家である沢渡あまね氏が2024年に提唱した造語(考え方)で、「個人の多様な体験、およびその積(せき)である組織の体験を資産ととらえ、正しく評価(自己評価・他者評価)していく経営のあり方」 です。

私はこの考え方や目指す姿に深く共感したため、多くの方にその魅力を伝えたいと思い、今回のコラムのテーマに選びました。

「体験」 という言葉には、深い意味が込められています。沢渡氏は、「経験」 という言葉が 「3年間就業した」 といった大がかりなものを指しがちで、「経験が少ない自分なんて役に立たない」 と自己評価を下げる一因になることに着目しました。

「体験」 は、小さな疑似体験も含むハードルの低い概念です。例えば、旅行先でその地域の方と対話することで得られる気づきも立派な 「体験」 です。このような体験は、たとえわずかなものでも、あるとないとではその後の発想や行動に大きな違いをもたらします。そして、この体験を一時的な 「フロー情報」 で終わらせず、組織が引き出し、利活用可能な 「ストック資産」 として評価して受け入れていくことが 「体験資産」 の核心です。

沢渡氏は、「価値 (組織力・個人力) = 能力 × 体験」 という式を提示しています。近年、リスキリングや能力開発の必要性が叫ばれていますが、知識ばかりを詰め込み、実践知や経験がおざなりにされては不十分です。個人の多様な体験こそが、組織の課題解決力と価値創造力の源泉になると考えられています。

3. 体験資産がもたらす価値と 「もったいない」 組織の現状

体験資産の蓄積は、組織の多岐にわたって価値をもたらします。利用者体験が豊富な人が新サービスを生み出したり、異なる企業文化を経験した人が顧客の意思決定プロセスを深く理解できたりするなど、個人の発想や着眼点を豊かにし、組織全体のデザイン思考やマーケティング力を高めます。

特に、イノベーション体質や共創体質の基盤となります。多様な体験は、その企業の 「人的資本経営」 や 「社会関係資本」 とも深く接続し、価値を高めます。個人のキャリア自律を促し、組織全体のエンゲージメント向上にも寄与するでしょう。

しかしながら、多くの組織では、この貴重な 「体験資産」 が十分に活かされていない現状があります。

■ 他者の体験への無関心・無頓着:

中途入社者や複業者の体験・着眼点や、これまで培ってきた人的ネットワークに関心を示さず、なかったかのように扱ってしまう組織が少なくありません。

■ 短期成果至上主義:

目先の成果にとらわれ、新たな体験や寄り道を 「時間の無駄」 とみなし、中長期的な学びやイノベーションにつながる活動を認めない傾向があります。

■ 想像力の欠如:

固定的な働き方や内向きな組織文化が蔓延し、自分たちと異なる属性や行動パターンの人々の「ペイン (悩みや不便さ)」 を想像できず、結果として新事業の発想や課題解決方法が生まれないことがあります。

■ 人材育成の偏り:

スキルや知識のリスキリングばかりに重きを置き、個人の貴重な体験や唯一無二の経験がリスペクトされないことがあります。

これらのもったいない状況は、中長期的な組織の成長を阻害し、結果的に離職の誘発やイノベーションの停滞にもつながります。

4. 体験資産の社会実装に向けて

現在、体験資産経営の社会実装に向けて、沢渡氏は多くの有識者や企業や団体と連携し、体験資産のデータベース化やAI活用による体験の言語化・蓄積を推進しています。とある企業のPoCでは、社員が登録した日報の情報をもとに生成AIが体験資産データに自動変換し、その結果を社内で共有して新たな情報や気づきを得るなど、組織運営への良い効果が出始めています。

そして、体験資産経営は多くの経営課題と相互接続する重要な取り組みと考えています。

■ ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I) :

DE&Iは、価値観や考え方の合わない人を無理に混ぜ合わせる行為ではなく、お互いの違いを理解・尊重し、無理に混ぜようとしない、あるいは混ぜ合わせる時期を考えることです。さらに、目的・用途の多様性を受け入れることが、新たな価値創造の基盤となります。

■ イノベーション体質への進化:

多様な体験や疑似体験を獲得することで、顧客や社会のペインや言語化されていないニーズなどを実感および想定できるようになります。それにより、世の中の課題解決や新たな価値を創造する製品/サービス/ソリューションを生み出す 「イノベーション体質」 に進化します。

■ 対話の活性化:

組織と個人の成長には 「対話」 が不可欠です。対話とは、単なる会話ではなく、意味や背景、そして「思い」や「感情」を伝え合い、相手と「景色を合わせる」コミュニケーションです。相手の背景を理解しようとせず、自分の都合だけを押し付けるようなコミュニケーションは、組織の関係性をギクシャクさせ、イノベーションを阻害します。

■ 越境学習と共創:

組織の枠を超えて他社や他地域の人々と交流する 「越境学習」 は、フラットな対話を生み出しやすく、多様な体験の宝庫となります。越境によって得られた体験が、組織の共創体質やイノベーション体質を強化します。

■ 組織文化のアップデート:

現代の組織には、デジタルツールの嫌悪、電話やFAXへの固執、無駄な紙資料、性別や役職による前時代的な慣習など、非効率で古い組織文化が残っていることがあります。これらの 「仕事ごっこ」 を是正し、中長期の変化を育むマネジメントへと舵を切るためには、組織の文化度を高め、「余白」 を創ることが不可欠です。

5. 目指す未来と、見えない価値のマネタイズ

沢渡氏は、「Be colorful!」 というキャッチフレーズを用いて、多様なカラー(価値観、生き方、働き方)が共存し、それらを組み合わせてより良い未来を創る社会を目指しています。

これは、組織が従業員の多様な体験に適切に投資して評価する 「人材育成」 にも通じます。企業が人材に投資せず、個人の自助努力に任せるだけでは、社員の能力やリテラシーにばらつきが生まれ、チームとしてのパフォーマンスに影響が出ます。組織として、個人個人に必要な基礎能力を 「体験」 を通じて身につけさせるインフラ整備としての外部研修や越境学習への投資は、もはや必須なのです。

「体験資産経営」 は、個人と組織が健全に成長し、持続可能な未来を築くための羅針盤です。沢渡氏や私は、この考え方を社会に実装することで、「学び」 や 「多様な体験」 がリスペクトされる文化を創造し、より豊かな社会へと景色を変えていくことを目指しています。目先の成果だけを追うのではなく、中長期的な視点で 「体験」 という見えない価値に投資し、未来を共創していきましょう。

最終回となる次回(第5回)のコラムでは、「人的資本経営の未来予想図」 をお伝えしたいと思います。

このコラムを書いたプロフェッショナル

中田 誠

エンタープライズサービス事業部 エキスパート

人的資本経営の実践を検討中の企業様向けに、TISインテックグループの取り組みから得たナレッジをもとに人的資本経営のマネジメントサイクルをサポートいたします。

中田 誠

エンタープライズサービス事業部 エキスパート

人的資本経営の実践を検討中の企業様向けに、TISインテックグループの取り組みから得たナレッジをもとに人的資本経営のマネジメントサイクルをサポートいたします。

人的資本経営の実践を検討中の企業様向けに、TISインテックグループの取り組みから得たナレッジをもとに人的資本経営のマネジメントサイクルをサポートいたします。

| 得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、キャリア開発、リーダーシップ、情報システム・IT関連 |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| 所在地 | 江東区豊洲 |

このプロフェッショナルの関連情報

タレントマネジメント 人的資本経営実践サービス

TISインテックグループの人的資本経営の取組みから得たナレッジを元に人的資本経営のマネジメントサイクルをサポートします。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント