採用ブランディング構築のためのステップ

社会情勢やビジネス環境の変化を背景に、企業における「採用戦略」への関心が高まっています。このテーマを扱うコラム第2回となる今回は、採用戦略の「外部視点(市場や求職者の変化を捉える)」に着目し、特に「採用ブランディング」や「ターゲット人材の惹きつけ」について取り上げます。

「採用ブランディング」と「ターゲット人材の惹きつけ」の難しさ

言うまでもなく、魅力的な採用ブランディングを通じて応募者を惹きつけることは、採用成功のカギを握る要素のひとつです。しかし、自社が求める人材像に合致する層を戦略的に惹きつけるという点において、課題を抱えている企業も少なくないのではないでしょうか。

ある流通企業を例に挙げて考えてみましょう。

この企業は、自社店舗や商品に好感を持つ“ファン層“の応募が多いものの、実際に求めているのは「店舗運営を担うマネジメント人材」です。つまり、応募者の傾向と求める人材像にズレが生じているのです。このギャップを埋めることこそが、採用ブランディングの役割となります。一方で応募者は顧客でもあります。自社の求める人材と一致しないことを理由に不適切な対応をしてしまった場合、企業イメージやブランド価値に悪影響を及ぼしかねません。

また、SNSや口コミサイトの影響力が高まる現在、企業の評判や働きやすさが採用活動に与える影響も無視できません。実際に、社外評価が要因で採用活動に苦戦し、処遇の見直しや働き方改革を進める企業も増えています。

とはいえ採用市場での評価がそのまま求める人材の応募や動機づけに繋がるとは限りません。例えば、「ホワイト企業」と評価されることで、安定志向の応募者が集まり、挑戦意欲や自発的な行動を求めるポジションとのミスマッチが起こることもあります。

採用活動における外部視点の重要性

改めて、採用ブランディングとは、求職者に対して自社の価値観や文化、働く環境などの魅力を発信し、「就職先として選ばれるブランド」を築く取り組みです。ターゲット層に応じたメッセージ設計や採用手法の工夫を通じて、長期的に優秀な人材を惹きつけることが目的です。

企業が求める優秀な人材を採用するには、外部視点を取り入れた戦略的な採用ブランディングが不可欠です。どれだけターゲットとなる人材像を明確に定義し、選考基準を整えても、ターゲット人材からの応募が無ければ目標とする採用の実現に至りません。

単に企業の認知度を上げるだけでなく、「この会社は自分に合っている」とターゲット層が感じられる採用ブランドの構築が求められます。そのためには、企業ブランドとは異なる視点で採用活動に特化したブランディングも必要です。

一般的に、企業ブランドと採用ブランドは混同されがちですが、目的が異なります。企業ブランドは、商品やサービスを通じて顧客に価値を届けることに重きを置くのに対し、採用ブランドは求職者に対して働く先としての魅力」を伝えるものです。この2つは必ず一致するとは限りません。実際に、企業や商品・サービスを魅力に感じ応募してくる人材が、企業側が求める人材像は一致しないこともあり得ます。上記で触れた通り、そうした不一致の例はよくあり、これはB to Cの企業で多い事象です。特に新卒採用では、将来のリーダー候補としての採用を見据えていることも多く、経営者視点を持つ人材を期待することから、求める人材像が“ファン層”とは別のところにあるケースがむしろ多いように感じます。

こうした背景から、自社が期待する人材に「共感される」「選ばれる」採用ブランドを築くことが、ますます重要になってきています。

採用ブランディング施策を見直す

社会人経験や業界知識の無い学生が対象の新卒採用では、採用ブランドが採用成果に大きく影響します。ここでは、新卒採用を前提に、採用ブランディングの見直しステップをご紹介します。

- ステップ1.現状の把握

まず着手すべきは、自社の採用ブランドの現状分析です。まずは自社への応募者の情報を生かすことで、実態に即した考察ができます。

例えば、「どの企業と併願しているのか」「応募の動機は何か」「選考過程で企業イメージがどう変化したか」「志望度はどのように推移したか」「内定承諾・辞退の決め手は何か」などの情報は、自社の採用ブランディング観点での強みや課題を明らかにするためにとても有益です。

- ステップ2.ターゲットの明確化

新卒採用では、全ての学生に好印象を与える必要はありません。重要なのは、求める人材像を明確にしたうえで、そのターゲット人材からの共感を生むメッセージを設計することです。そのため、応募時や選考時の印象だけでなく、最終的に内定を出すような「理想の応募者」が自社をどのように評価していたかを確認することが重要です。企業イメージや訴求ポイントのどこが刺さったのか、あるいは誤解があったのか。こうした視点での調査が必要です。

ターゲットを明確にせず、幅広い声を集めるのもひとつの方法ですが、ターゲット外のネガティブな意見に過度に引きずられると、施策の方向性を誤る恐れがあります。

例えば、海外志向の人材を求めてグローバルなキャリア形成を訴求している企業が、海外志向でない学生の反応に振り回される必要はないでしょう。むしろ、ターゲット人材が何に惹かれているのか、どのような点を期待しているのかという観点に注目すべきです。

- ステップ3.施策の検討と改善

ターゲット人材が自社をどのように捉えているかを明らかにしたら、今後の施策を検討します。

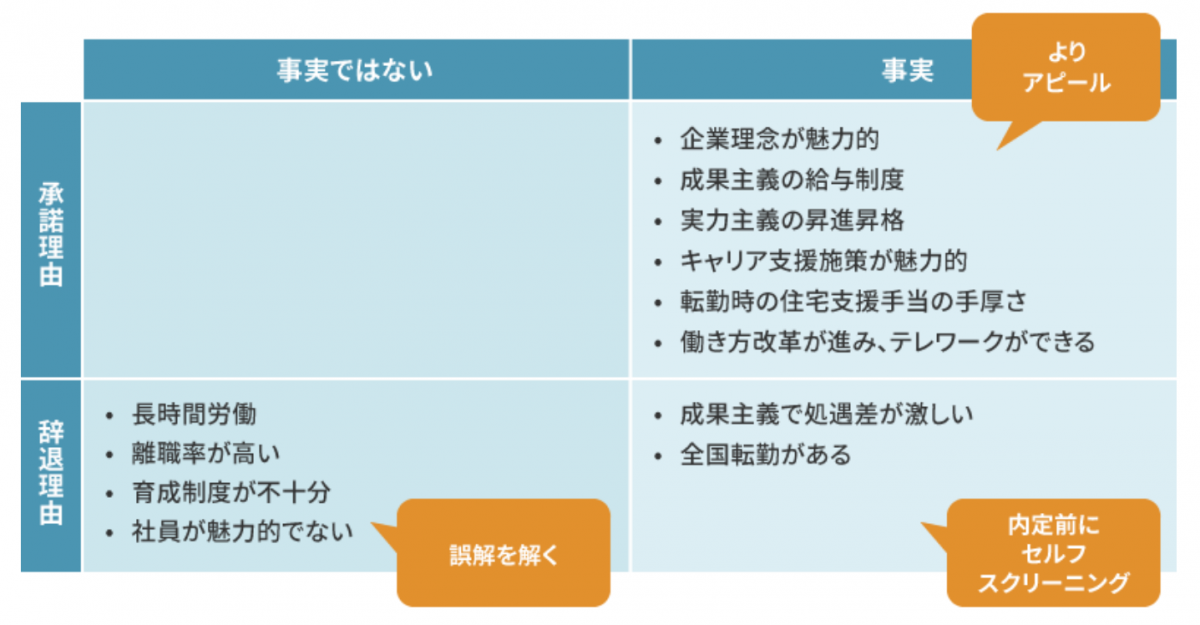

まずは承諾/辞退理由のうち、「事実に基づくもの」と「事実とは異なるもの」とを整理しましょう。特に、事実かつ承諾理由となっている要素は、今後の訴求ポイントとして積極的に活用していくべきです。

一方で、事実でない辞退理由(例:長時間労働の誤解など)があれば、正しい情報を伝える施策を講じる必要があります。具体的には、働き方改革に関する取り組みや制度変更などの詳細な情報を発信することで、過去からの変化のアピールに繋がります。

また、「社員の印象がよくない」「面接官が高圧的だった」など、対応した社員の振る舞いによる影響も無視できません。こうした課題に対しては、社員のスタンスの改善、トレーニングの実施というような打ち手が必要となってくるでしょう。

さらに、辞退した応募者も将来的には顧客やビジネスパートナーになる可能性がある点にも注意が必要です。採用活動における一時的な誤解やネガティブな印象が、事業全体に影響を及ぼすこともあるため、適切な情報提供と誠実な対応が不可欠です。採用活動はそれほど社外との接点が大きい活動であることを意識しておきましょう。

近年は、研究室の先輩から伝達された企業イメージなどだけでなく、就職活動の口コミサイトなどの情報に強く影響される傾向も強まっています。一度定着したイメージを変えるには、継続的かつ地道な取り組みが必要です。そのため、中には、応募者対応に関わる全社員に、毎年「伝えるべき事実情報」をまとめて展開している企業もあります。

インターンシップの再定義と活用

昨今の採用活動において、インターンシップは欠かせません。三省合意によってインターンシップの類型が整理され、インターンシップの教育的な位置づけはさらに強化されました。

学生にとっては職業観やキャリア観を育む機会であり、企業にとっては自社の仕事や文化を伝える絶好の機会となります。インターンシップを通じて得られた印象は、学生の動機づけや採用ブランド形成にも繋がるでしょう。

特に、インターンシップの類型化において「タイプ3」に分類された、5日以上の職業体験を伴うインターンシップでは、一度に多数の学生を受け入れることが難しく、参加前選考を設ける企業も増えています。しかし、そのような選考を経てインターンシップに参加したにも関わらず、本選考に応募しない学生が出ていることも、企業にとっての新たな課題となりつつあります。

このような「インターンシップ参加後に選考に応募しない」学生について、なぜ応募しないのか、選考参加を辞退する理由は何かを把握することは、インターンシップ施策改善において有益です。インターンシップ参加後の未エントリー者を調査することで、誤解を解く必要のある、「事実ではない未エントリー理由」を明らかにすることができます。インターンシップに参加した学生の感想は次年度以降の学生にも影響するため、重要な情報として捉え、インターンシップ施策の見直しを行うことも重要となってくるでしょう。

まとめ

外部視点を取り入れた採用ブランディングやターゲット人材の惹きつけは、特に新卒採用において企業の競争力を左右する重要な要素です。まずは自社が求める応募者が、選考プロセスを通じてどのような印象を持ったのか、その実態を把握することから始めましょう。

次回は、自社の強みや課題を見極める「内部視点」にも着目し、外部視点とどのように連携させながら採用戦略を描くべきかを考えます。

このコラムを書いたプロフェッショナル

馬越 かおる

技術開発統括部 コンサルティング部 シニアコンサルタント

1998年、株式会社人事測定研究所(現リクルートマネジメントソリューションズ)入社。営業、人事制度・組織開発コンサルタントを経て、採用領域事業の経営企画・統括、商品プロジェクトリーダーを経験。採用・新人若手領域のコンサルティング業務に従事。

馬越 かおる

技術開発統括部 コンサルティング部 シニアコンサルタント

1998年、株式会社人事測定研究所(現リクルートマネジメントソリューションズ)入社。営業、人事制度・組織開発コンサルタントを経て、採用領域事業の経営企画・統括、商品プロジェクトリーダーを経験。採用・新人若手領域のコンサルティング業務に従事。

1998年、株式会社人事測定研究所(現リクルートマネジメントソリューションズ)入社。営業、人事制度・組織開発コンサルタントを経て、採用領域事業の経営企画・統括、商品プロジェクトリーダーを経験。採用・新人若手領域のコンサルティング業務に従事。

| 得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、人材採用、人事考課・目標管理、キャリア開発 |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| 所在地 | 大阪市 |

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント