ダウンロード資料詳細

本稿では、「分ける」をキーワードに社内トレーナー育成のポイントをまとめています。

◎「見えないもの」の分離

社内トレーナーに必要とされる第一のスキルは、「ファシリテーション」です。

多くの人前で話し、納得と共感を得る技術です。これを「プレゼンテーション」と分けて考えることで、トレーナー育成が効果的に進みます。

この両者は、コミュニケーションの中心が自分か聞き手か、抽象度のレベルがどちらが上か、などに違いがあります。

「プレゼンテーション」は目に見えるものをコントロールする

「ファシリテーション」は目に見えないものをコントロールする

プレゼンテーションは、話す内容、スライドや配布資料、立ち居振る舞いなど、具体的で目に見える要素を扱います。

聞き手と話し手が同じ前提条件を共有していたり、思考パターンが似ている場合は、効果的に知識を伝達できます。

しかし、教育的な場面では、このアプローチはあまり有効ではありません。

受講者はその分野に対する知識がないため、いくらきれいな図表を見せても「分からないものは分からない」のです。

□相手の頭の中を考えるのがファシリテーション

ファシリテーションは、受講者の知識レベルや好みのコミュニケーションスタイルを理解し、その上で説明の枠組みやたとえ話を設計して「相手の頭の中に新しいイメージを植え付ける」ことを目的とします。

相手中心のコミュニケーションであり、納得と共感を得やすいのです。

ただし、「ファシリテーション」という言葉は広い概念であり、社内トレーナー育成のヒントを求めて「ファシリテーション」と題された本を読んでも、何か違うと感じることがあるかもしれません。

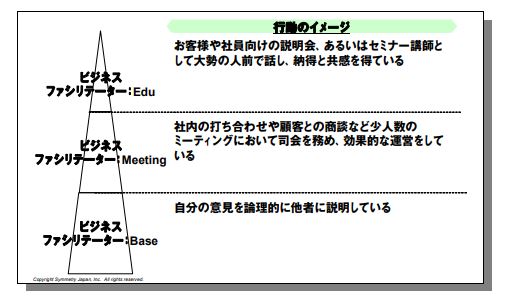

□「ファシリテーション」を整理する三階層

ファシリテーションを理解するために、次の3層構造で分けて考えることをお勧めします。

なお、ファシリテーションに関する書籍の中には「企業変革のツールとしてのファシリテーション」として扱われるものもありますが、これは上記の2つの層にまたがるスキルを「企業変革」という応用分野に適用した例です。

〇「人格」と「スキル」の分離~パーソナリティに踏み込まない

〇上下関係の分離~ボスザル効果を効かせるには?

〇プラス1~社内トレーナーと現場の仕事を「分けない」 他、詳細はダウンロードの上内容をご確認ください

このダウンロード資料に関係するサービス

育成・研修 エンゲージメントUP研修~若手社員の離職率を下げる検証された方法論

「不機嫌な職場」を解消してエンゲージメント<貢献意識>をあげる3つのアプローチ。「現場発」でエンゲージメントは高まる

育成・研修 OJT担当者研修

「コーチング」と「ティーチング」を使い分け、効果的に新入社員を導いていく

育成・研修 【社内MBAプログラム】次世代経営者輩出のためのリーダーシップ人材育成

元グロービス、米マサチューセッツ大学講師が責任監修した本格リスキリング

このダウンロード資料に関係するセミナー

- 無料

- WEBセミナー(オンライン)

- モチベーション・組織活性化

- コーチング・ファシリテーション

- コミュニケーション

【動画セミナー】インスタント1on1で負荷をかけずに継続的な部下育成

- WEBセミナー(オンライン)

- 経営戦略・経営管理

- モチベーション・組織活性化

- キャリア開発

- コミュニケーション

現役MBA講師が教える【リーダーのための戦略講座(Udemy)】~ケースで学ぶ戦略立案とPDCA

- WEBセミナー(オンライン)

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント