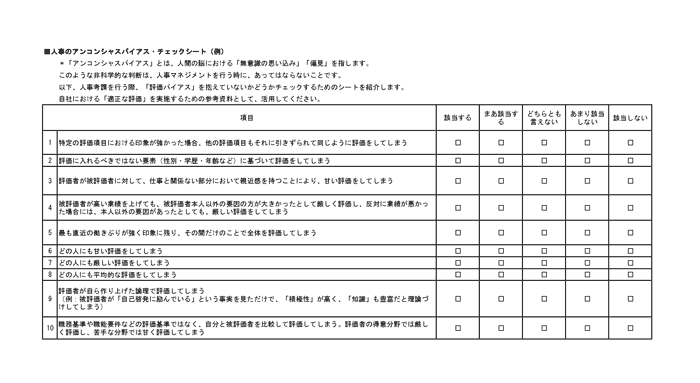

アンコンシャス・バイアス

アンコンシャス・バイアスとは?

「アンコンシャス(unconscious)=無意識」と「バイアス(bias)=偏見」の二つの単語から構成されるとおり、アンコンシャス・バイアスとは「無意識の偏見」「無意識の思い込み」という意味です。本人が気づいていない、偏ったものの見方やゆがんだ認知のことを指し、多くは過去の経験や周囲の意見、日々接する情報から形成されます。

1. アンコンシャス・バイアスとは

例えば、「男性はパソコンに詳しい」「女性は家庭を優先する」は典型例です。アンコンシャス・バイアスは、場合によっては組織活動における意思決定にネガティブな影響を与えます。そのため、組織内でいかに無意識の偏見や先入観が作用しているかを認知させ、悪影響を取り除いていくことが人事上の課題となります。

ただし、アンコンシャス・バイアスは、全面的な「悪」ではありません。人は「無意識の思い込み」によって、物事を迅速に判断する高速思考(※)を可能にしています。つまり、瞬間的かつ無意識に生じる知的連鎖プロセスの一種となるわけです。

従って、アンコンシャス・バイアスは全て取り除くべきという見解は正しくありません。円滑な組織運営を妨げる偏った見方を是正すること、また、発生しない仕組みを作ることが大切です。

※この高速思考は、「ヒューリスティックス」という直感による思考のスピードアップとして科学的にも注目されています。

なぜ今、アンコンシャス・バイアスが注目されるのか

アンコンシャス・バイアスが注目を浴びるようになったのは、2010年代に入ってからです。IT企業大手である米Google社やFacebook社が、従業員から人種や性別の偏りがあると指摘されたことが一つのきっかけとなりました。

Google社はこれを受けて、2013年からアンコンシャス・バイアス研修を実施。Webサイトで研修内容や教材を公開するなど、組織にネガティブな影響を与える無意識の偏見を排除する取り組みを行っています。

日本企業でも、組織内のアンコンシャス・バイアスと向き合う必要性は高まっています。背景には、働き方の多様化が進み、労働力人口の構成が変わってきていることがあります。

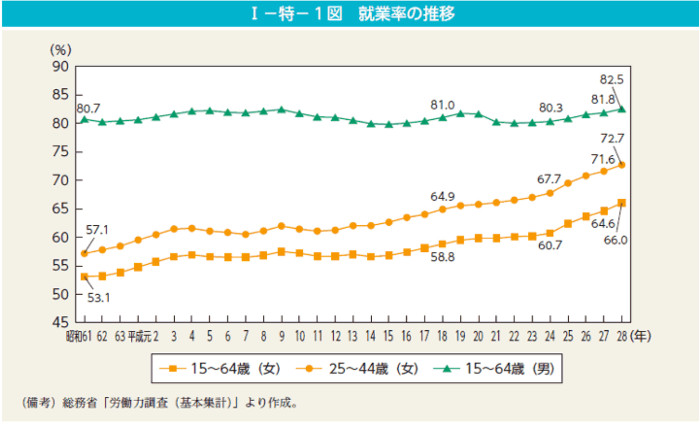

引用:内閣府|男女共同参画白書(概要版) 平成29年版

「日本人・既婚男性・中年・正社員」が組織構成の中心となっていた時代から、労働者の内訳は変化しました。

厚生労働省が行った2017年(平成29年)の企業調査結果では、正社員での男女比率は女性が24.9%、男性が75.1%でした。男性比率は変わらず高いものの、過去の数字と比較すると女性の就業比率は増加しています。

また、内閣府の調査では、1986年(昭和61年)の女性就業率は25~29歳で51.9%でしたが、2016年(平成28年)には78.2%まで増えています。さらに、2019年4月からは「特定技能」の新しい在留資格が創設され、多くの外国人労働者の受け入れが見込まれています。

「女性は結婚したら退職」「子どもがいるならパート勤務」という従来からの考えは、現代において企業内での男女不平等を生み出すアンコンシャス・バイアスです。性別・年齢だけではなく、人種や言葉、文化の異なるさまざまな人が働く組織では、無意識の偏見が誰かを傷つける原因になります。

昨今では、偏見を受けた側の声はSNSによってすぐに広がります。企業の経営活動において、アンコンシャス・バイアスはすでに無視できないものになりつつあるのです。

2. 無意識のバイアスが生み出す組織の悪影響

アンコンシャス・バイアスが生み出す組織の悪影響の典型は、採用や昇進など人事にかかわる意思決定と職場の人間関係です。また、偏った組織構成になることで、戦力の低下や採用難を生み出す可能性もあります。

アンコンシャス・バイアスが与えるネガティブな影響について、以下に解説します。

採用・昇進・評価・人材育成に公正でない判断をもたらす

「子持ちの女性は管理職に向かない」「転職が多い人は仕事ができない」。職場で一度は耳にしたことがあるセリフではないでしょうか。とりわけ、「性別」「年齢」は組織の代表的なアンコンシャス・バイアスです。

無意識の偏見を持ったまま判断を続けると、短期的にも長期的にも、問題を引き起こす可能性があります。

短期的には昇進や評価、人材育成面で社員の不満がうっ積します。例えば「子どもが産まれても営業で働きたい」という本人の意向が聞き入れられず、「子持ちの女性はバックオフィスだ」という社内の無意識の思い込みが優先されるといったケースです。

長期的な問題では、定着率の低下が挙げられます。例を挙げると、スキルを持った中堅社員が希望する働き方と異なる業務をいい渡された結果、退職するケースなどです。

採用しても人が辞めてしまう、人材が育たないといった課題を抱える組織は、アンコンシャス・バイアスの悪影響がないかどうかを見定めることが大切です。

職場の人間関係を悪化させパフォーマンスが低下する

アンコンシャス・バイアスのマイナス面は、組織全体だけでなく、個人間でも発生します。

年齢、性別などに対する無意識の偏見は、普段の態度や会話に表れます。ネガティブなアンコンシャス・バイアスが原因で、職場の人間関係が悪化するケースは少なくありません。

また、自身の偏見を認識していない上司から「女性であれば家事もきちんとするべき」「子どもの風邪で男が休むなんて、奥さんは何しているの?」など、無配慮な言葉が発せられ、部下のパフォーマンスやモチベーションが低下することもあります。

組織の多様性を阻害する

近年、日本に在留する外国人の数は増加の一途をたどっています。また、LGBTといったセクシュアル・マイノリティへの理解・認知が進むなど、社会的にも多様化の重要性が問われています。アンコンシャス・バイアスを放置すると、組織の多様化を阻害する恐れがあります。

3. 心の中のアンコンシャス・バイアスにいかに気づき、変えていけるか

アンコンシャス・バイアスが注目されたのは米国が始まりですが、実際に米国の企業にその重要性が認識されるまでは長い時間を要しています。日本においても、まだまだ高い意識で取り組んでいる企業が多いとはいえません。

まずは、組織課題の背景にアンコンシャス・バイアスが潜伏していないか、十分に注意を払うこと。そして、トレーニングを実施するなどの対策を講じる必要があるといえるでしょう。

従業員が持つアンコンシャス・バイアスに気づいてもらう施策として、研修が挙げられます。実施するときの形式や、外部研修を選ぶときのポイントについて解説しました。

「アンコンシャス・バイアス研修」の傾向と選び方~ダイバーシティ&インクルージョン推進に欠かせない研修~|日本の人事部

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント