熱中症対策義務化

熱中症対策義務化とは?

2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正が施行され、職場における熱中症対策が強化されました。近年多発する、職場での熱中症による死亡災害を受け、より効果的な対策を義務付けるものです。この改正は、企業が従業員の安全と健康を守るための重要な転換点となります。

熱中症対策義務化とは何か

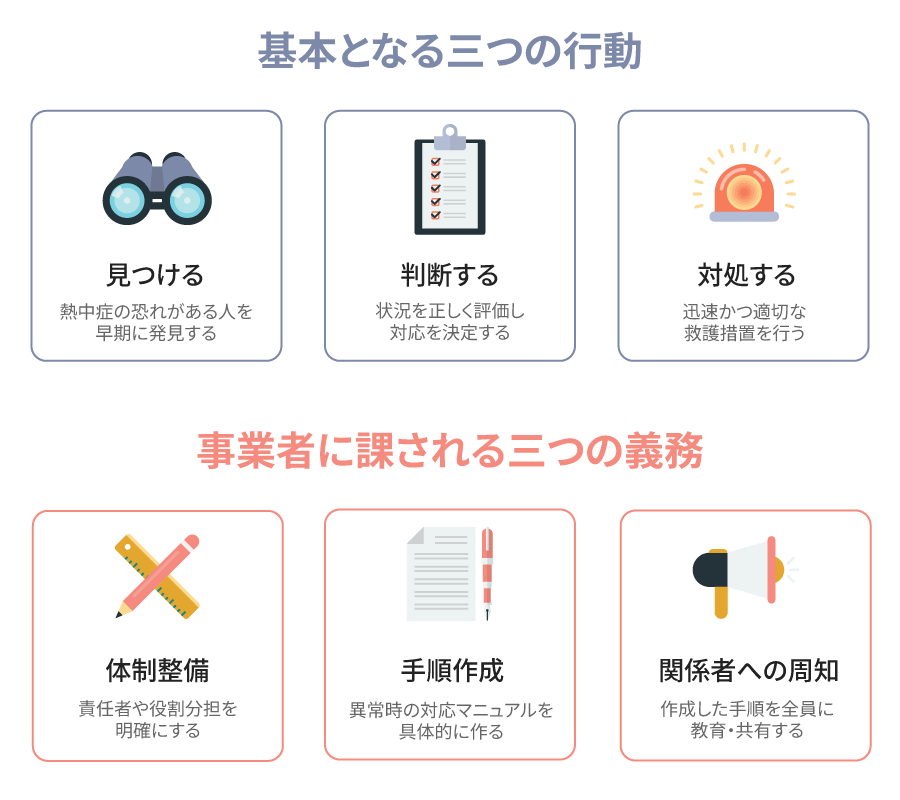

今回の労働安全衛生規則の改正は、2025年6月1日に施行された、職場における熱中症対策の強化を目的としたものです。基本的な考え方は、「見つける」「判断する」「対処する」という3段階の対応を現場の実態に即して行うことです。

事業者は熱中症の重篤化を防止するため、熱中症の恐れがある労働者を早期に発見し、状況に応じて迅速かつ適切な対応を行うための「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務付けられました。事業場全体で熱中症予防と発生時の対応を徹底することが求められます。

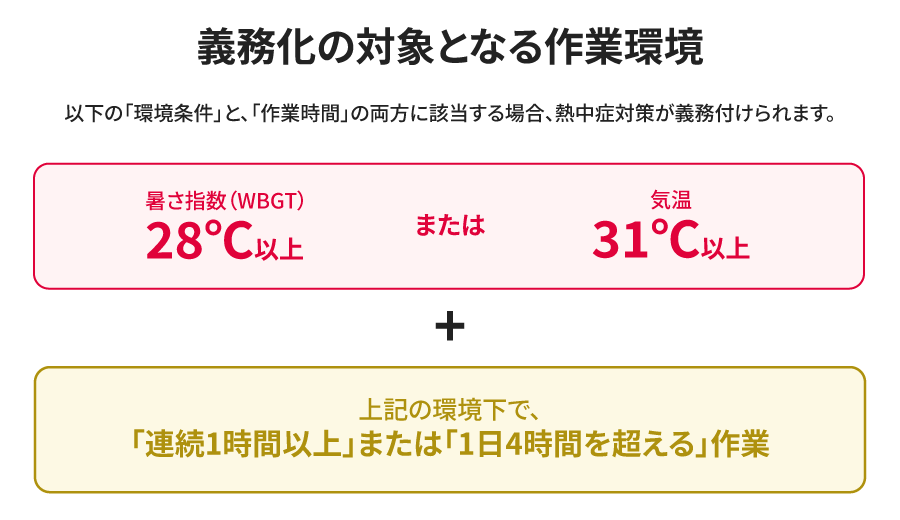

熱中症対策が義務付けられる対象は、WBGT(暑さ指数)が28度以上、または気温が31度以上の環境下で連続1時間以上、または1日4時間を超えて実施することが見込まれる作業です。WBGTは、人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響が大きい「湿度」「日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境」「気温」の三つを取り入れた、国際的な指標です。

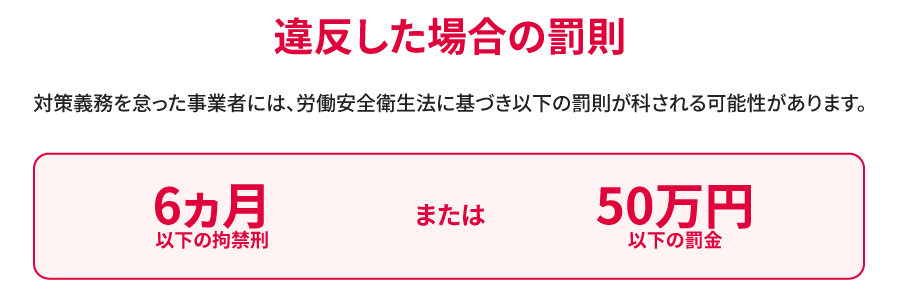

なお、この熱中症対策の義務に違反した者には、「6ヵ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」といった罰則が科される可能性があります。

熱中症対策が義務化される背景

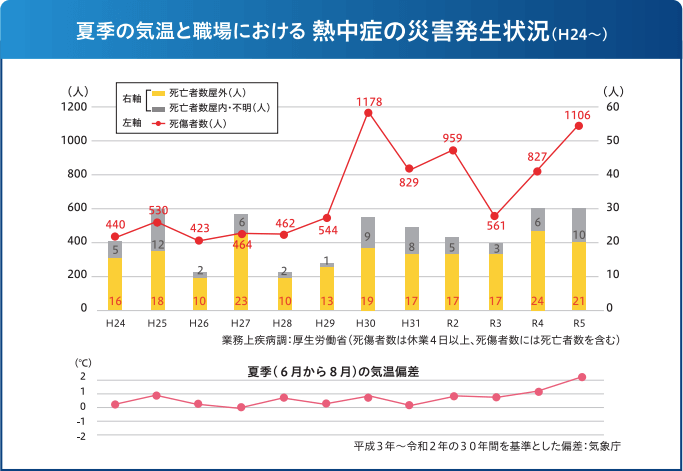

熱中症対策の義務化の背景には、近年、職場における熱中症による死亡災害が頻発している状況があります。過去2年連続で、熱中症災害により年間約30人もの労働者が死亡しています。死亡災害の約7割は屋外で発生しており、気候変動の影響も相まって増加傾向にあります。

出典:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」

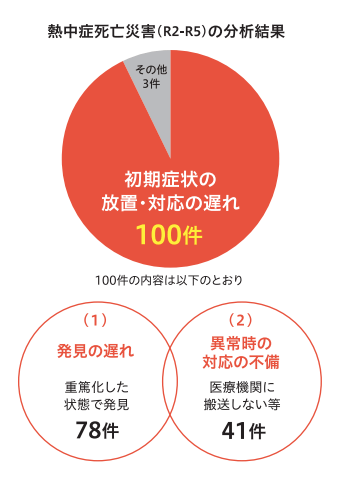

死亡災害の多発の大きな要因として、「初期症状の放置・対応の遅れ」が挙げられます。2020年から2023年にかけての熱中症死亡災害の分析では、78%のケースで症状の発見が遅れ、さらに41%のケースで異常な状態への対応に不備があったことが明らかになっています。

出典:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」

このような実態は、熱中症が重症化し、最悪の場合は死に至る前に、いかに早く異変を察知し、適切かつ迅速な措置を講じるかが極めて重要であることを示しています。事業場で、重篤化させないため対策が喫緊の課題と認識されたことが、今回の義務化の大きな推進力となっています。

職場における熱中症予防基本対策要綱に基づく取り組み

それでは、具体的にどのような取り組みが求められるのでしょうか。主に「WBGT基準値の活用」「熱中症予防対策」の二つです。

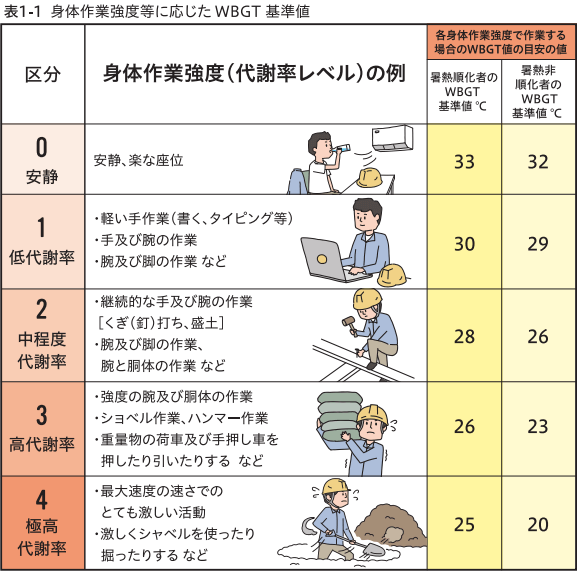

WBGT基準値とは、暑熱環境による熱ストレスを評価するための指標であり、「暑さ指数」とも呼ばれます。職場では、日本産業規格JISZ8504を参考に、実際の作業現場で測定します。測定できない場合は、熱中症予防情報サイトなどで確認できます。

WBGT基準値を活用する上で重要なのは、「身体作業強度とWBGT基準値を比較する」ことです。作業の内容(軽作業から極めて激しい運動まで)によって発熱量が異なるため、それに応じた適切なWBGT基準値が設定されています。例えば、重い物の運搬など強度が高い作業では、WBGT基準値が低く設定されています。WBGT基準値を超えてしまった場合には、作業場所を変更したり、作業強度を低くしたりといった安全な作業環境を作ることが求められます。

出典:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」

WBGT基準値を意識してもなお暑熱環境が避けられない場合や、より積極的に熱中症を予防するためには、「熱中症予防対策」の四つの柱を総合的に実施することが求められます。

-

作業環境管理

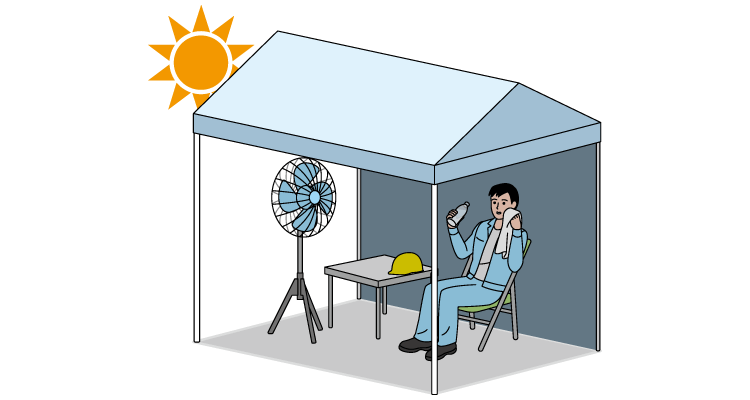

作業場所の環境を物理的に改善する対策です。屋外では直射日光を避け、地面や壁面からの反射熱を減らす工夫が必要です。また、冷房を備えた休憩場所や日陰などの涼しい場所を確保することが重要です。 -

作業管理

労働者の働き方そのものを見直す対策です。まずは作業時間を短縮するなどの措置が重要です。高温多湿の環境で作業を行う際には、体を徐々に暑さに慣らす「暑熱順化」が重要であり、計画的な順化期間を設けることが推奨されます。通気性や吸湿性の良い服装の着用を促すこと、水分・塩分の補給、さらには作業中の巡視を行い、労働者の状態を常に確認することも欠かせません。 -

健康管理

労働者一人ひとりの健康状態に合わせた対策です。健康診断の結果に基づく対応はもちろん、睡眠不足や体調不良、飲酒・喫煙など、熱中症発症リスクを高める要因がないか日常的に確認し、必要に応じて配慮することが求められます。労働者自身の健康状態や身体の状況を把握することが、予防の第一歩です。 -

労働衛生教育

管理者と労働者双方への知識共有は、熱中症予防において極めて重要な要素です。熱中症の原因、初期症状、緊急時の応急処置、過去の事例などについて、あらかじめ教育を行うことで、いざというときの適切な対応を可能にします。

これらの多角的な対策を徹底することで、職場における熱中症リスクを大幅に低減し、労働者の安全と健康を守ることができます。事業者は、WBGT値の活用と合わせて、これらの総合的な予防策の実施に積極的に取り組む必要があります。

義務付けられる「現場における対応」

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、状況に応じて迅速かつ適切に対処することにより、重篤化を防止できます。事業者には「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務付けられました。

熱中症の兆候を「見つける」ための体制づくり

まず、重要なのは、「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者」を早期に発見する体制を整えることです。単に労働者からの報告を待つだけでなく、事業者は積極的に兆候を把握する努力が求められます。具体的な方法は、以下です。

- 職場巡視の徹底

- バディ制の導入(互いに健康状態をチェックし合う)

- ウエアラブルデバイスの活用(体温や心拍数などを常時モニタリング)

- 双方向での定期的な連絡(声かけや健康状態の確認)

これらの取り組みにより、労働者の体調変化をいち早く察知し、熱中症の初期症状を見逃さないことが重要です。

異常を「判断」し「対処」するための明確な手順

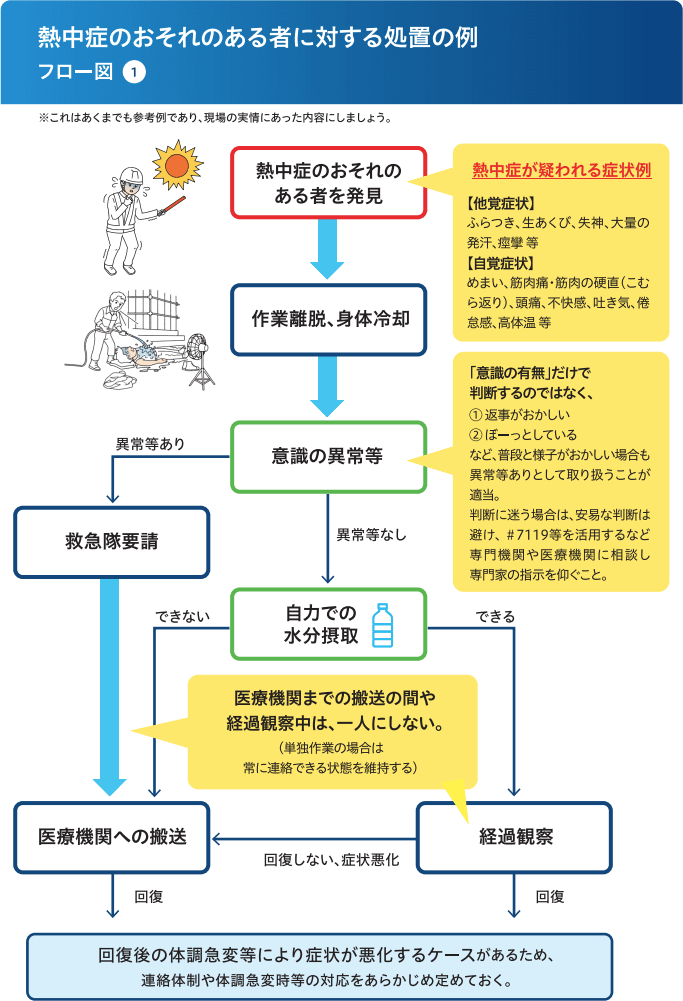

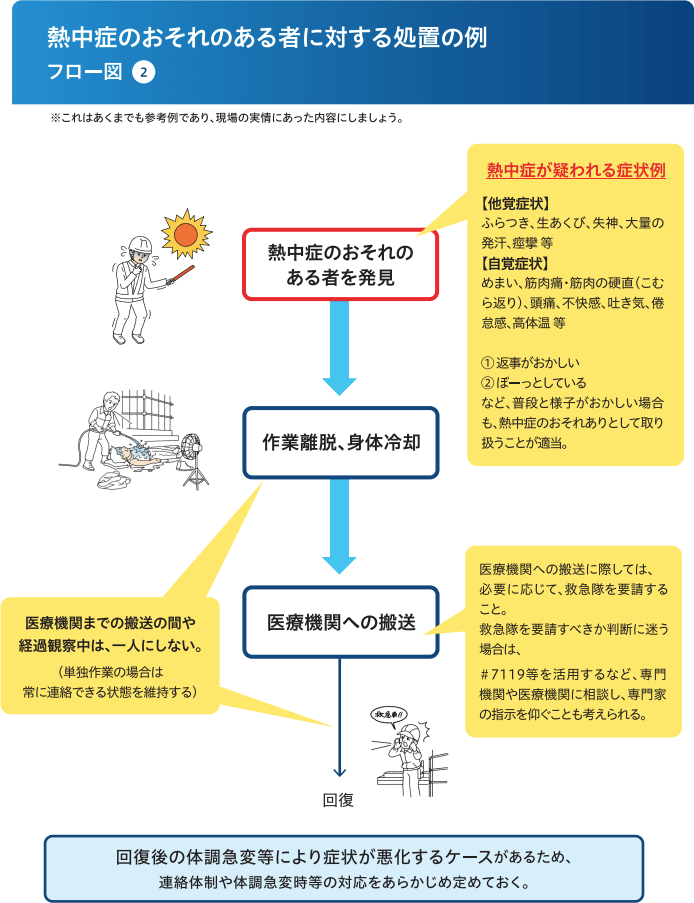

熱中症のおそれがある労働者を把握した場合、迅速かつ的確な判断と対応が求められます。そのために、以下の具体的な手順の準備と周知が義務付けられています。

-

緊急連絡網と緊急搬送先の明確化

- 事業場内で緊急連絡網を整備し、緊急搬送先の医療機関や連絡先を明確に周知しておく必要があります。

-

必要な措置の手順の作成と周知

- 熱中症の重篤化を防止するための措置、具体的には「作業からの離脱」「身体冷却」「医療機関への搬送」といった対応の実施手順を作成し、関係者全員に周知しておくことが求められます。

- 周知の仕方としては、「朝礼やミーティング」「会議室や休憩所などわかりやすい場所への掲示」「メールやイントラネットなどでの通知」などが考えられるでしょう。

- 作業強度や服装にかかわらず、熱中症リスクが高い場合は、上記の対応に準じた対策が推奨されます。

- さらに、同一の作業場で熱中症のおそれのある作業に従事する労働者以外の者に対しても、これらの対応を講じるよう協議することが望ましいとされています。

- 厚生労働省が示している、下記のフロー図はあくまで参考例であり、現場の実情に合わせた内容にすることが重要です。

出典:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」

熱中症対策の事例

職場における熱中症対策の事例は以下の資料に豊富に掲載されています。

- 建設現場における熱中症対策事例集(平成29年3月 国土交通省 大臣官房 技術調査課)

- 導入しやすい熱中症対策事例紹介(厚生労働省)

※本記事は主に厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」を参考に作成しました。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント