一般事業主行動計画

一般事業主行動計画とは?

「一般事業主行動計画(行動計画)」とは、企業が従業員の仕事と生活の調和を図り、より働きやすい環境を構築するために策定する計画です。常時雇用する労働者が101名以上の企業には、計画の策定と社内への周知が義務付けられています。次世代育成支援対策推進法および女性活躍推進法に基づき、仕事と子育ての両立支援や、女性の活躍促進支援などを盛り込みます。行動計画の策定・公表により、企業のイメージアップにつながるほか、えるぼし認定・くるみんマークの取得も可能です。行動計画には、計画期間、目標、目標を達成するための対策内容などを記載します。

一般事業主行動計画とは

一般事業主行動計画とは、企業が従業員にとって働きやすい環境を整備し、仕事と生活の調和を図るために策定する計画のことです。「次世代育成支援対策推進法」や「女性活躍推進法」に基づいており、それぞれの法律で対象となる企業規模や具体的な取り組み内容が異なります。

計画では、一定の期間内に達成すべき目標を設定し、その目標を実現するための具体的な対策を明確にします。企業には多様な働き方や生活環境を持つ従業員を支援しつつ、持続可能な事業運営を実現することが期待されています。

次世代育成支援対策推進法と一般事業計画

次世代育成支援対策推進法は、少子化が進行する中で、国、地方公共団体、そして企業が協力して次世代(次代の社会を担う子ども)の育成を支援する仕組みを構築するための法律です。この法律に基づく一般事業主行動計画では、企業が従業員の仕事と子育ての両立を実現し、働きながら子どもを育てやすい雇用環境を整備するための具体的な計画を作成します。

また、子育てをしていない従業員も含め、全ての従業員が働きやすい環境を整備するための施策も含まれます。たとえばフレックスタイム制の導入や休暇制度の見直しなどが考えられます。

- 常時雇用する従業員が101人以上: 計画策定・届出が義務

- 常時雇用する従業員が100人以下: 努力義務

- 計画の策定

- 計画内容の届け出

- 計画内容の従業員への周知と外部への公開

- 【参考】

- 一般事業主行動計画公表サイト

女性活躍推進法と一般事業計画

女性活躍推進法は、企業が自社の女性労働者のキャリア形成を支援し、男女問わず公平な労働環境を提供することを目的として定められた法律です。

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画では、女性の採用比率の向上や、管理職に占める女性比率の増加など、主に女性活躍推進に関連する目標を設定します。

- 常時雇用する従業員が301人以上: 計画策定・届出が義務

- 常時雇用する従業員が101~300人: 令和4年4月1日以降義務化

- 行動計画の策定・届出

- 従業員への周知

- 女性活躍推進に関する情報の外部への公表(公表項目は官公庁資料に準拠)

一体型の一般事業計画

次世代育成支援対策推進法と女性活躍推進法の双方において、行動計画策定の対象となる企業は、二つの行動計画を「一体型」としてまとめて策定することが可能です。

一体型の計画は、二つの法律の内容を統合して一つの計画として作成することで、複数の計画を別々に管理する負担を軽減し、取り組みの進捗状況を一元的に把握できるというメリットがあります。

ただし、一体型の計画を作成する際は、いくつかの条件を満たす必要があります。たとえば、計画期間の終期を二つの法律で一致させる必要があり、終期を変更する場合は、変更届を労働局に提出する必要があります。また、一体型計画を届け出る際は、専用の様式を使用しなければなりません。

一般事業主行動計画の要件

目標とするべき情報項目

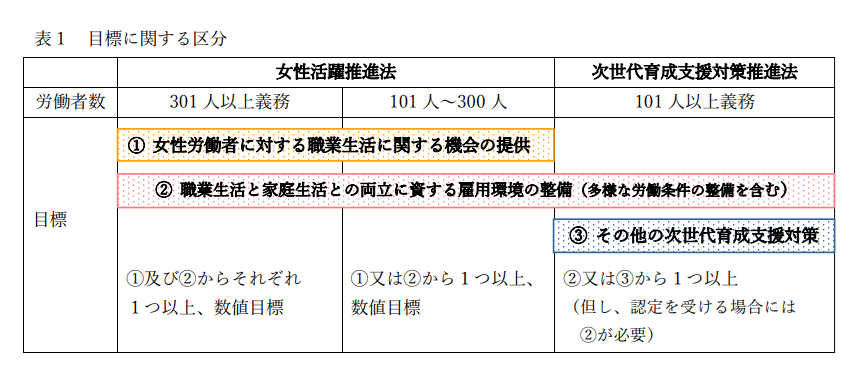

「女性活躍推進法」および「次世代育成支援対策推進法」では、それぞれ行動計画に定めるべき目標と情報項目が設定されています。一体型の行動計画では「女性活躍推進法」および「次世代育成支援対策推進法」に該当する区分から目標を設定する必要があります。

| 1. 採用における女性比率の上昇 | 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供(区分1) |

| 2. 職種における女性比率の上昇 | |

| 3. 管理職における女性比率の上昇 | |

| 4. 正社員や基幹的職種における女性比率の上昇 | |

| 5. 働き方改革(年次有給休暇取得日数、月平均残業時間、フレックスタイム制利用率等) | 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備(区分2) |

| 6. 育児(男性の育児休業取得率、子の看護休暇取得率、配偶者出産休暇の取得率等) | |

| 7. 男女ともに育児がしやすい環境作り(育児休業の情報整備、周知、研修の実施等) | |

| 8. 両立支援制度の充実(育児休業や子の看護休暇の取得促進、育児時短勤務制度の拡大、妊娠中や育児中の社員の相談窓口の設置、配偶者出産休暇制度を導入等) | |

| 9. 多様な働き方を支援(休暇制度の充実、フレックスタイム制の導入、リモートワーク、ウェブ会議などの導入等) | |

| 10. 次世代育成支援対策(職場での子ども参観日の実施、若者向けのインターンシップ等) | その他の次世代育成支援対策(区分3) |

また、上述の項目から、いくつの目標を設定するかは企業規模によって異なります。たとえば、労働者数300人以上の企業が一体型行動計画を設定する場合、区分(1)と区分(2)からそれぞれ一つ以上の数値目標を定めるとともに、区分(3)からも一つ以上の目標を設定する必要があります。

- 【引用】

- 一体型の行動計画モデル例

一般事業主行動計画策定の流れ

一般事業主行動計画を策定するプロセスは、自社の現状と従業員ニーズを的確に把握し、それに基づいた具体的な目標と対策を設定することから始まります。このプロセスは、企業が従業員にとって働きやすい環境を整えるために不可欠であり、以下のステップで進めます。

自社の現状・従業員ニーズの把握

まず自社の現状を分析し、従業員が直面している課題やニーズを洗い出します。このとき、育児支援制度の利用状況や働き方改革に関する課題など、従業員がどのような環境で働いているかをデータで把握することが重要です。従業員アンケートやヒアリングを通じて、生の声を反映させることで、より実効性の高い計画を立案する基盤が作れます。

分析を踏まえて目標数値・行動計画を策定

次に、収集した情報を基に行動計画を策定します。この計画には、計画期間、達成すべき目標、およびその目標を実現するための具体的な施策が含まれます。例えば、女性の管理職比率を一定以上に引き上げることや、育児休業取得率の向上を目指すことなど、企業にとって現実的でありながら挑戦的な目標などです。目標数値の参考として、えるぼし認定・くるみんマークの目標を用いることもできます。

行動計画の公表、労働者への周知

策定した計画は、社内外に広く公表し、特に従業員にはその内容を分かりやすく周知することが求められます。社内掲示板やイントラネット、メール配信などを活用し、計画内容が従業員全体に伝わるよう工夫することが重要です。この過程を通じて、従業員が計画に共感し、協力的な姿勢を取ることが期待されます。

労働局への提出

策定した行動計画は、労働局に提出する必要があります。提出時には、必要書類を漏れなく準備し、計画内容が法的要件を満たしているかを確認することが重要です。提出後は、労働局からの指導や助言を受けながら、計画の改善に努めます。

計画の実施および効果測定

最後に、計画を実施し、その進捗や効果を定期的に測定します。目標が達成されているかどうかを確認し、不足があれば必要に応じて計画を修正することで、行動計画が実際の職場改善につながるよう、継続的に取り組みます。

一般事業主行動計画とえるぼし・くるみんの関係

行動計画で設定した目標を達成し、一定の要件を満たした企業は、厚生労働大臣や都道府県労働局長から認定を受けることができます。認定には「えるぼし」と「くるみん」の2種類があり、それぞれ女性活躍推進法と次世代育成支援対策推進法に基づいています。これらの認定を取得することで、企業の社会的評価やイメージ向上、さらには税制優遇などの具体的なメリットを得られます。

えるぼし認定

「えるぼし」は、女性活躍推進法に基づき、女性の職業生活における活躍の状況が優良であると認められた企業に与えられる認定です。評価基準を満たす項目数に応じて、3段階で評価されます。

-

3段階目(3つ星)

5個すべての評価基準を満たし、実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表している企業が対象です。 -

2段階目(2つ星)

3~4項目を満たし、実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表している企業です。不足する項目についても、関連する取り組みを行い、2年以上連続で改善が見られると対象になります。 -

1段階目(1つ星)

1~2項目の基準を満たし、実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表している企業です。不足する項目についても関連する取り組みを実施し、2年以上実績の改善が確認できると対象となります。

認定を受けた企業は、採用活動や広報活動で「えるぼし」のマークを使用でき、女性が働きやすい企業としての信頼性を高められます。

くるみんマーク

「くるみん」は、次世代育成支援対策推進法に基づき、子育て支援を積極的に行う企業として認定される制度です。この認定を取得することで、企業イメージが向上するだけでなく、建物の取得や増改築における税制優遇を受けられます。

認定を受けるには以下の9項目の基準を満たす必要があります:

-

行動計画の策定

行動計画策定指針に基づき、適切な行動計画を作成する。子育て支援や働き方改革のための雇用環境整備を含む具体的な項目を盛り込む。 -

行動計画の計画期間

計画期間は2年以上5年以下であること。 -

目標達成

行動計画に定めた目標を実施・達成し、それを証明する資料を提出する。 -

行動計画の公表と周知

公表および従業員への周知を適切に行う。 -

男性従業員の育児休業等取得

計画期間内に1人以上男性従業員が育児休業等を取得している。 -

女性従業員の育児休業取得率

計画期間中、女性の育児休業取得率が70%以上である。 -

育児支援制度の実施

3歳から小学校就学前の子を育てる従業員に対する一定の支援制度を講じている。 -

働き方改革の実施

所定外労働の削減、有給休暇取得促進、多様な労働条件整備のいずれかを実施。 -

法令遵守

関連法令を遵守し、重大な違反がない。

認定企業は「くるみんマーク」を使用することで、子育て支援を重視する企業であることを内外にアピールできます。また、従業員のモチベーション向上にも寄与する取り組みです。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント