DX(デジタルトランスフォーメーション)

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、2004年にスウェーデンにあるウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱した「進化し続けるデジタル技術を使い、人々の暮らしを豊かにすること」という概念。ビジネスにおいては、デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務、組織、企業文化などを変革し、競争上の優位性を確立することを指します。レガシーシステムが放置されることによる経済的な損失「2025年の崖」や、近年のIT化によるビジネスの競争の激化、AI技術の発展といった背景から、注目を集めています。

DXとは?定義と基本的な考え方

DXは、現代のビジネス環境において避けては通れない重要な経営戦略の一つに位置づけられています。単なるIT化やデジタル化とは異なり、より広範な変革を意味します。

経済産業省による定義

DXの定義はさまざまですが、日本国内では経済産業省の定義が広く参照されています。同省は「デジタルガバナンス・コード3.0」で、DXを「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義しています。

この定義のポイントは、「デジタル技術の活用」が手段であり、ビジネスモデルや組織、業務プロセス、企業文化の変革を通じて「競争上の優位性を確立する」ことが目的であるという点です。つまり、ただ新しいテクノロジーを導入するだけでなく、それによって企業活動全体を根本から見直し、新たな価値創造を目指す取り組みがDXの本質と言えます。

DXと「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」の違い

DXを理解する上で、類似する概念である「デジタイゼーション(Digitization)」と「デジタライゼーション(Digitalization)」との違いを明確にしておきましょう。これらの概念は混同されがちですが、変革の段階と範囲が異なります。

- デジタイゼーション(Digitization): アナログ情報をデジタル形式に変換すること。例えば、紙の書類をスキャンしてPDF化する、手作業の記録をExcelに入力するといった、既存の業務プロセスを効率化するための部分的なデジタル化を指します。DXの初期段階と言えます。

- デジタライゼーション(Digitalization): 特定の業務プロセス全体をデジタル技術で再構築し、効率化や付加価値向上を図ること。例えば、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入して定型業務を自動化する、SFA(営業支援システム)を導入して営業プロセスを可視化・効率化するなど、業務レベルでの変革が該当します。

- デジタルトランスフォーメーション(DX): デジタル技術を前提として、ビジネスモデルや組織構造、企業文化全体を根本的に変革し、新たな価値や競争力を生み出すこと。デジタイゼーションやデジタライゼーションはその構成要素や手段となり得ますが、DXはより戦略的かつ全社的な取り組みを指します。

人事領域で言えば、紙の人事考課シートを電子化するのが、デジタイゼーション。タレントマネジメントシステムを導入して人材育成プロセスを最適化するのが、デジタライゼーション。データに基づいた戦略的人事配置や、従業員エンゲージメント向上のための新たな働き方の仕組みを構築し、企業文化を変革していくことがDXと言えるでしょう。

基本的な考え方:顧客価値の向上と競争優位性の確立

DXの根底にあるのは、徹底した顧客中心主義と、それによる持続的な競争優位性の確立です。デジタル技術を活用することで、これまで把握しきれなかった顧客ニーズを詳細に分析したり、パーソナライズされた製品・サービスを提供したりすることが可能になります。

また、DXは単に既存事業の効率化に留まらず、新たなビジネスモデルの創出や、異業種への参入、エコシステムの形成といった、よりダイナミックな変革を目指すもの。これにより、変化の激しい市場環境においても柔軟に対応し、持続的に成長していくための基盤を構築することが期待されます。人事部門においては、従業員体験(EX)の向上を通じて、従業員のエンゲージメントや生産性を高め、ひいては企業全体の競争力強化に貢献することがDXの重要なテーマです。

なぜ今DXが求められるのか?

DXがこれほどまでに注目され、多くの企業にとって喫緊の課題となっている要因として、社会構造の変化、テクノロジーの急速な進化、企業経営を取り巻く環境の厳しさが増していることなどが挙げられます。

背景1:市場環境の急速な変化とデジタルディスラプション

現代の市場は、グローバル化の進展、消費者ニーズの多様化・高度化、そして製品ライフサイクルの短縮化など、かつてないほどのスピードで変化しています。このような状況下で、既存のビジネスモデルや成功体験が通用しなくなるケースが増えています。

特に、「デジタルディスラプション(Digital Disruption)」と呼ばれる、デジタル技術を活用した新興企業が既存市場の秩序を破壊し、業界構造を根底から覆す現象が多発。例えば、タクシー業界におけるUberなどがその代表例です。物理的な資産を持たなくても、革新的なプラットフォームやサービスを提供することで、既存の巨大企業を脅かす存在となっています。こうした破壊的な変化に対応し生き残るため、既存企業はDXを通じた自己変革の必要性に迫られています。

背景2:テクノロジーの進化と普及

AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、5G(第5世代移動通信システム)、クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析といったデジタル技術は、ここ数年で飛躍的な進化を遂げました。利用コストが低下したことで、多くの企業にとって導入しやすい環境が整っています。これらの技術は、単に業務を効率化するだけでなく、新たな価値創造やビジネスモデルの変革を進めるポテンシャルを秘めています。

例えば、AIを活用することで、膨大なデータから人間では気づけないパターンを発見し、より精度の高い需要予測や意思決定が行えるようになります。IoTデバイスを通じて収集されるリアルタイムデータは、製品開発やサービスの改善などに活用可能です。こうした技術の進化と普及が、DXを推進する強力な追い風となっています。

背景3:国内における労働力人口の減少と生産性向上の必要性

日本国内に目を向けると、少子高齢化に伴う労働力人口の減少は深刻な問題で、限られた人的リソースでこれまで以上の成果を上げるためには、抜本的な生産性向上策が不可欠です。DXは、RPAやAIによる業務自動化、データ活用による意思決定の迅速化、場所に捉われない柔軟な働き方の実現などを通じて、生産性向上に大きく貢献すると期待されています。

特に人事領域においては、採用プロセスの効率化、従業員のスキルや経験の可視化による最適な人材配置、データに基づいた効果的な人材育成プログラムの実施など、DXを通じて人事部門自身の生産性向上と、企業全体の人的資本価値の最大化を目指す動きが活発化しています。

DXの具体的な進め方

DXを成功させるためには、戦略的なアプローチと適切なテクノロジーの活用が求められます。やみくもに最新技術を導入するのではなく、自社の経営戦略や課題と照らし合わせ、段階的かつ計画的に進めていく必要があります。

ステップ1:経営戦略・ビジョンの策定と共有

DXは経営戦略そのものです。したがって、経営トップがDXを通じて何を成し遂げたいのか、どのような企業価値を創造したいのかという明確なビジョンを描き、それを社内外に力強く発信することが全ての始まりとなります。

まず、自社の強み・弱み、市場における立ち位置、顧客ニーズの変化、競合の動向などを客観的に分析し、DXによって解決すべき経営課題を明確にします。経営ビジョンに基づき、DXの具体的な目標(KGI/KPI)、重点領域、推進体制、投資計画などを定めます。「2025年の崖」で指摘されるようなレガシーシステムの刷新計画も視野に入れる必要があります。

経営トップが強い意志を示し、DXの重要性を繰り返し従業員に伝え、全社的な危機感と変革への機運を醸成します。人事部門は、意識共有のためのコミュニケーション戦略や研修プログラムの企画・実行において重要な役割を担います。

ステップ2:推進体制の構築と人材育成

DXを実効性のあるものにするためには、それをけん引する専門部署の設置や、各部門を横断したプロジェクトチームの組成など、適切な推進体制を構築する必要があります。

CDO(最高デジタル責任者)の設置や、DX推進に特化した専門部署を立ち上げ、事業部門、IT部門、人事部門などと密接に連携し、それぞれの知見やリソースを結集できる体制を構築します。アジャイルな開発手法を取り入れることも有効です。

DXを推進するためには、デジタル技術に精通した人材だけでなく、ビジネス構想力やプロジェクトマネジメント能力を持つ人材も必要です。外部からの採用と並行して、既存社員のリスキリング(学び直し)やアップスキリング(スキルの向上)を計画的に進めなくてはなりません。人事部門は、DX人材の定義、採用戦略、育成体系の構築、キャリアパスの提示などを主導します。

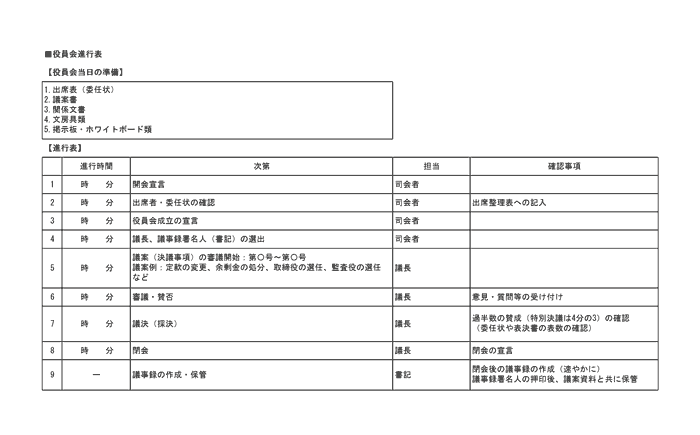

ステップ3:ロードマップ策定とスモールスタート

DXは長期的な取り組みとなるため、実現可能なロードマップを策定し、短期・中期・長期の目標を設定します。また、最初から大規模な変革を目指すのではなく、特定の領域で実証実験(PoC:Proof of Concept)を行い、効果検証を重ねながら段階的に展開していく「スモールスタート」が有効です。

国内企業の現状と政府の推進策

日本国内におけるDXの取り組みは、企業規模や業種によって温度差が見られるものの、その重要性は広く認識されつつあります。一方で、多くの企業が課題に直面しているのも事実です。

「2025年の崖」と現状の課題

経済産業省は2018年の「DXレポート ~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~」において、日本企業がDXを推進できず、既存の複雑化・ブラックボックス化したレガシーシステムを使い続けた場合、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると警鐘を鳴らしました。これが「2025年の崖」です。

この指摘以降、多くの企業でDXへの意識は高まりましたが、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発行する「DX白書」などによると、依然として多くの企業がDXの途上にあるか、あるいは具体的な取り組みに至っていない状況が見受けられます。主な課題としては、以下のような点が挙げられています。

- DX推進指標の未整備・目標設定の曖昧さ: 何をDXの成功とするのか、具体的な指標や目標が明確でない企業が多い。

- 経営層のコミットメント不足: トップがDXの重要性を理解しているが、具体的な指示やリソース配分が十分ではない。

- DX人材の不足: デジタル技術や変革推進のスキルを持つ人材が社内外で不足している。

- 部門間の連携不足・縦割り組織: DXは全社的な取り組みが必要だが、部門間の壁が障害となっている。

- レガシーシステムの存在: 既存システムがDX推進の足かせとなっている。

- 投資判断の難しさ: DXの効果が不明確なため、十分な投資が行われない。

これらの課題を克服し、DXを加速させることが日本企業全体の競争力強化につながると言えます。

政府による推進策:認定制度、DX銘柄、補助金など

日本政府は企業のDX推進を後押しするため、さまざまな施策を展開しています。人事担当者には、自社で活用できる制度がないか、常に最新情報をチェックすることが求められます。

- DX認定制度: 経済産業省が定める「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応し、DX推進の準備が整っている(DX-Ready)企業を国が認定する制度です。認定を受けることで、税制優遇や金融支援、人材育成支援などのメリットが得られる場合があります。企業にとっては、自社のDXへの取り組み状況を客観的に評価し、社会的な信頼性を高める機会となります。

- DX銘柄: 東京証券取引所と経済産業省が共同で、優れたDXの取り組みを行っている上場企業を「DX銘柄」として選定・公表しています。これは、投資家に対して企業の価値向上への取り組みを示すとともに、他の企業のDX推進の参考となることを目的としています。

- IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業): 中小企業・小規模事業者などがITツール(ソフトウェア、クラウドサービスなど)を導入する経費の一部を補助することで、生産性向上を支援する制度です。DXの第一歩となる業務効率化ツールの導入などに活用できます。

- DX推進指標の提供: 経済産業省は、企業が自社のDXの進捗状況を自己診断するための「DX推進指標」を提供しています。企業は自社の強みや弱みを把握し、今後の取り組みの方向性を定める上で役立てることができます。

- デジタル庁の設置と活動: 2021年に設置されたデジタル庁は、国や地方公共団体の情報システムの統一・標準化、マイナンバー制度の利活用推進、デジタル社会の実現に向けた重点計画の策定などを担い、社会全体のDXを強力に推進しています。

人事領域におけるDXの最新動向

人事領域においてもDXの波は確実に押し寄せており、HRテクノロジー(HRTech)と呼ばれる人事関連のデジタル技術やサービスが次々と登場しています。人事部門がより戦略的な役割を果たし、企業の持続的成長に貢献するための重要な鍵となります。

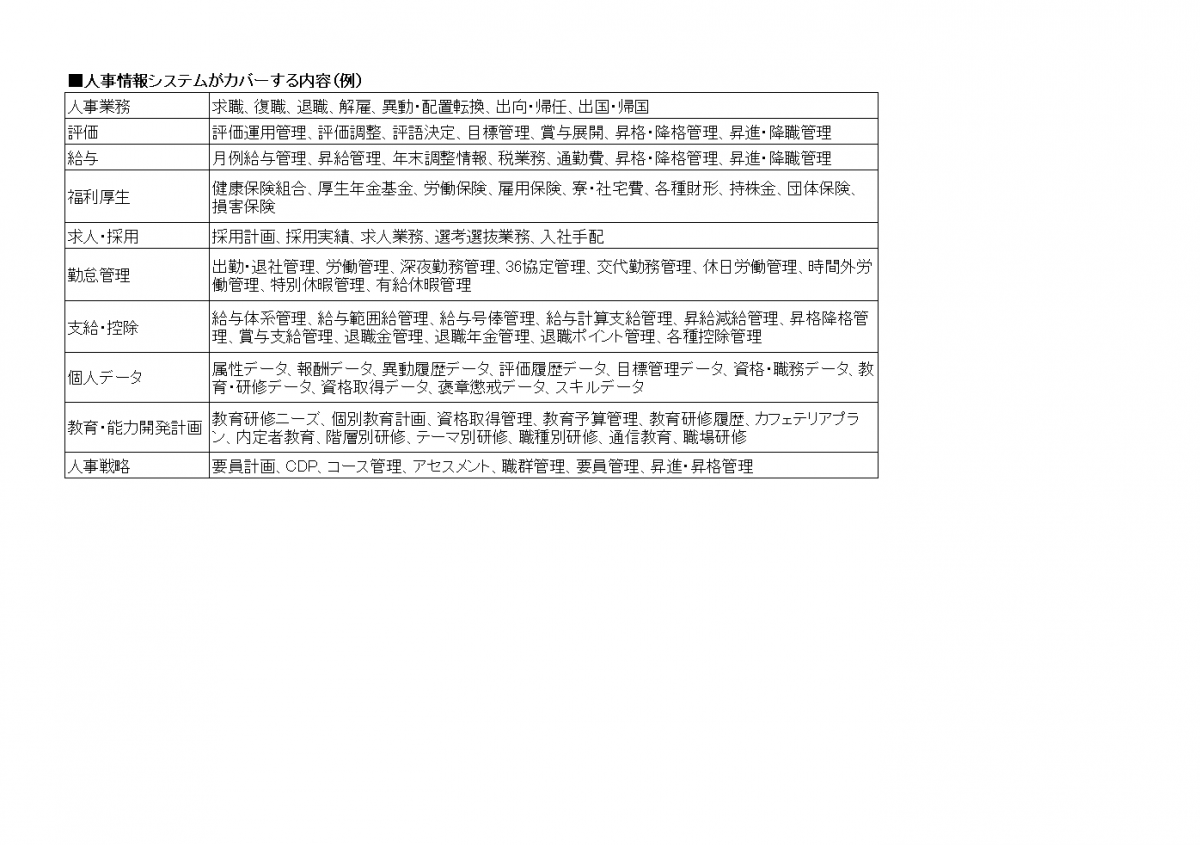

- タレントマネジメントシステムの進化: 従業員のスキル、経験、評価、キャリア志向などの情報を一元管理し、最適な人材配置、育成計画の立案、後継者育成などに活用するシステムが普及しています。AIを活用して個々の従業員にパーソナライズされた学習コンテンツを推奨する機能なども登場しました。

- 採用プロセスのデジタル化・高度化: AIによる書類選考や動画面接、オンライン会社説明会などが一般化し、採用業務の効率化と質の向上が図られています。また、採用マーケティングの手法を取り入れ、データ分析に基づいて候補者へのアプローチを最適化する動きも見られます。

- ピープルアナリティクスの活用: 従業員に関するさまざまなデータを収集・分析し、組織課題の発見や人事施策の効果測定、将来予測などを行う「ピープルアナリティクス」への注目が高まっています。これにより、勘や経験に頼るのではなく、データに基づいた戦略的な人事判断が可能になります。

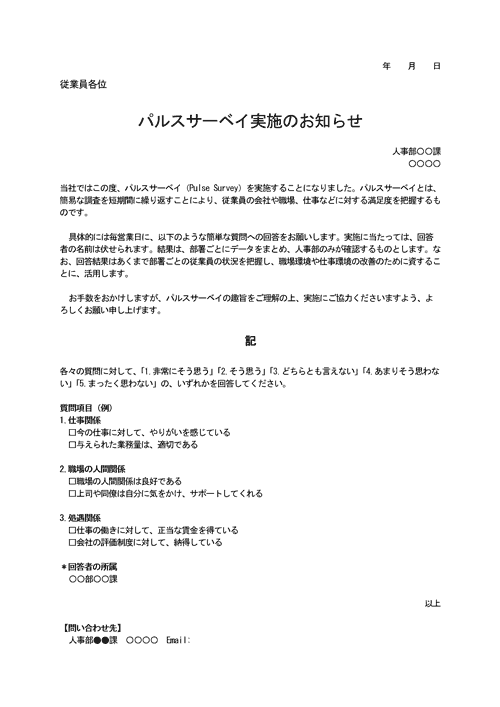

- 従業員エンゲージメント向上ツールの導入: パルスサーベイ(短期間で頻繁に行う意識調査)ツールや、社内SNS、感謝や称賛を送り合うツールなどを活用し、従業員のエンゲージメントをリアルタイムで把握し、向上させるための施策につなげる企業が増えています。

- ウェルビーイング経営とDX: 従業員の身体的・精神的・社会的な健康(ウェルビーイング)を重視する経営が広がる中、ウェアラブルデバイスで健康データを収集・分析したり、オンラインでカウンセリングサービスを提供したりするなど、DXを活用した取り組みが進んでいます。

DX導入における課題と解決策

DXの推進は多くの企業にとって喫緊の課題ですが、導入プロセスにおいては、さまざまな課題に直面することが予想されます。ここでは、DX導入における典型的な課題と、それらに対する具体的な解決策について考察します。

課題1:明確なビジョンと戦略の欠如

DXを推進する上で最も根本的な課題の一つが、明確なビジョンや戦略が描けていない、あるいは社内で共有されていないケースです。単に「DXをやらなければ」という漠然とした焦りから、目的が曖昧なまま個別最適のITツール導入に終始してしまうと、期待した成果は得られません。

解決策

経営トップの強いリーダーシップ:経営トップ自らがDXの重要性を深く理解し、自社がDXを通じて何を実現したいのか、どのような未来を目指すのかという明確なビジョンを策定し、全社に発信し続けることが不可欠です。

全社的な対話と共感の醸成:策定されたビジョンや戦略について、ワークショップや説明会などを通じて従業員と対話し、共感を醸成します。なぜDXが必要なのか、それによって従業員や顧客にどのようなメリットがあるのかを丁寧に説明し、変革への当事者意識を高めます。

具体的なロードマップとKPI設定:ビジョンを具体的な行動計画に落とし込み、短期・中期・長期のロードマップを作成します。また、進捗を測るためのKPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的に効果測定と見直しを行います。

課題2:DX人材の不足と育成の遅れ

DXを推進するためには、デジタル技術に関する専門知識だけでなく、戦略を描くスキル、データ分析力、プロジェクトマネジメント能力などを兼ね備えた人材が不可欠です。しかし、こうしたDX人材は多くの企業で不足しており、採用も育成も容易ではありません。

解決策

多様な人材確保チャネルの活用:正社員採用だけでなく、外部専門家(コンサルタント、フリーランス)、副業・兼業人材の活用など、多様なチャネルでDX人材を確保します。

社内人材のリスキリング・アップスキリング:既存社員の中からポテンシャルのある人材を選抜し、集中的な研修プログラムやOJT、社内公募制度などを通じてDXスキルを習得させます。人事部門が主導し、キャリアパスの提示や学習環境を整備することが重要です。

外部パートナーとの連携:DX推進のノウハウを持つITベンダーやコンサルティングファームと連携し、知識や技術の移転を図りながら、自社の人材育成を進めます。

「市民開発者」の育成:専門的なプログラマーでなくても、ローコード/ノーコードツールなどを活用して業務改善アプリなどを開発できる「市民開発者」を育成し、現場主導のDXを推進するのも有効な手段です。

今後の展望と人事部門の役割

技術の進化とDXの高度化・多様化

DXは、一過性のブームではなく、今後も企業経営や社会全体に大きな影響を与え続ける不可逆的な潮流です。技術の進化はさらに加速し、DXの取り組み方もより高度化・多様化していくことが予想されます。

AIのさらなる進化と社会実装の加速

生成AIの急速な発展に見られるように、AI技術は目覚ましい進化を続けています。今後は、より高度な自律性を持つAIが、意思決定の支援だけでなく、創造的な業務や複雑な問題解決においても活用されるでしょう。ビジネスプロセスが劇的に変化することで、新たなサービスや産業が生まれる可能性があります。

データ利活用の深化とパーソナライゼーションの進展

企業内外に存在する膨大なデータを統合・分析し、個々の顧客や従業員に対して、よりパーソナライズされた製品・サービス・情報が提供されます。これにより、顧客満足度や従業員エンゲージメントの向上が期待できるでしょう。ただし、プライバシー保護やデータ倫理への配慮が一層重要になります。

メタバースやWeb3.0など新技術の台頭と活用

仮想空間であるメタバースや、ブロックチェーン技術を基盤とするWeb3.0といった新たなテクノロジーが、ビジネスやコミュニケーションのあり方を変革するかもしれません。これらの技術を活用した新しい働き方、学習方法、顧客接点などが模索されていくでしょう。

サステナビリティ経営とDXの融合

気候変動対策や人権尊重といったサステナビリティ(持続可能性)への関心が高まる中、DXを環境負荷の低減(グリーンDX)や、サプライチェーンにおけるトレーサビリティ向上、ダイバーシティ&インクルージョン推進などに活用する動きが加速しそうです。

変化を加速する人事部門の新たな役割

このようなDXの潮流の中で、人事部門の役割は従来以上に戦略的かつ多岐にわたるものへと変化していきます。単なる労務管理や制度運用に留まらず、経営戦略と連動した「変革の推進者」としての役割が期待されているのです。

人事部門は「守りの人事」から「攻めの人事」「戦略人事」へと進化し、企業変革の最前線に立つことが求められています。テクノロジーを最大限に活用しつつも、常に「人」を中心に据えた施策を展開することで、企業の持続的な成長と競争力強化に貢献していくことが期待されます。

DX戦略の推進パートナーとしての役割

経営層と緊密に連携し、DX戦略の策定段階から参画します。DXを通じて目指す組織像や企業文化を明確にし、それを実現するための人材戦略、組織開発戦略を立案・実行します。

DX人材の獲得・育成・リテンション戦略の主導

DX推進に必要なスキルセットを定義し、外部からの採用、社内人材のリスキリング・アップスキリング、ギグワーカーなどの多様な人材活用を組み合わせた最適な人材ポートフォリオを構築します。また、DX人材が活躍し定着するために、魅力的なキャリアパスや評価・報酬制度、学習環境の整備も必要です。

データドリブンな人事(ピープルアナリティクス)の推進

人事関連データを収集・分析し、客観的な根拠に基づいて人事施策の意思決定を行い、採用効率の改善、離職率の低減、ハイパフォーマーの育成、エンゲージメント向上など、具体的な成果につなげます。

変革を促す組織文化の醸成とチェンジマネジメント

DXは組織文化の変革を伴います。新しい働き方や価値観を受け入れ、挑戦を奨励し、失敗から学ぶ文化を醸成するための施策(コミュニケーション戦略、研修、評価制度改革など)を主導します。従業員の不安に寄り添い、変革への抵抗を乗り越えるためのチェンジマネジメントを推進します。

HRテクノロジーの戦略的活用と倫理的配慮

最新の動向を把握し、自社の課題解決や戦略実現に最適なツールを選定・導入します。同時にAIによるバイアスの問題や、従業員データのプライバシー保護など、テクノロジー活用に伴う倫理的な課題にも十分配慮し、適切なガバナンス体制を構築します。

DXは戦略人事実現のカギ

〈 プロフェッショナルに聞く 〉

- 粥川 泰地さん

- パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社

人事コンサルティング事業部 人事DXコンサルティング1部 部長

パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社の粥川泰地さんは多くの企業人事が抱える課題として、戦略人事へのリソース移行と、データを基にした意思決定の2点を挙げています。人事業務のDXを通じて、「テクノロジーの力で従来の業務モデルを変革し、データに基づいた意思決定によって経営課題の解決を主導」を実現すべきだと言います。

「VUCAの時代」と呼ばれ、ビジネスを取り巻く環境の変化が激しくなっています。人口減少や働き方改革、グローバル化といった大きな潮流の中で、これまで通りの人事施策が効果的とは限りません。また、「人的資本経営」という言葉通り、経営課題と人事課題は緊密化しています。人事には、企業の長期的な目標達成に向けた人材戦略をプロアクティブに設計・実行しつつ、変化するビジネス環境に応じながら事業計画の達成に貢献する「戦略人事」が求められています。

こういった変革の必要性を、多くの人事パーソンが感じていることでしょう。ただし、従来の「管理人事」から「戦略人事」へシフトする上で、大きな壁となる二つの課題があります。

一つ目の壁は、「複雑化するオペレーション業務」です。DE&Iの推進や多様なキャリアパスの設計、新しい働き方の導入など、社会や従業員からの要望に応えて導入した多くの制度が、結果として人事のオペレーションを複雑にしています。担当者は定型業務に忙殺されており、戦略人事に十分なリソースを移行できていません。

二つ目の壁は、依然として「勘・経験による判断」が多いこと。経営層に対して戦略的な提言を行う際、事実やデータを根拠とした客観的な説明ができなければ、説得力に欠けてしまいます。

これらの壁を乗り越えるための有効な手段の一つが、人事業務のDXを進めることなのです。

人事が主体的に「あるべき姿」を描く

人事業務のDXを進める際のポイントは、「Fit to Standard」という考え方にあります。日本企業には、従来の業務のやり方を前提とし、そこにテクノロジーをどう組み合わせるかを考え実施してきたケースが多い。しかし、それではテクノロジーの強みを最大限に引き出すことはできません。

発想を転換し、デジタルツールの標準機能(Standard)に合わせて自社の業務プロセスや働き方を変えていかなくてはなりません。「変革には痛みが伴う」ことを覚悟し、業務のあり方そのものを変えていくという視点が不可欠です。

この痛みを乗り越えるために重要なのが、トップの意識改革とビジョンの共有です。まずはトップが「これまでの方法を是としない」と強く発信することが求められます。また、コスト削減といったネガティブな動機では、現場はついてきません。「この変革を通じてどうなりたいのか」「企業にとって、社員にとってより良い未来を、どのように実現するのか」。人事がポジティブな「あるべき姿」のビジョンを描き、経営陣や現場と共有することが、困難な変革を推進するエネルギーになるのです。

データを戦略的に活用

人事業務のDXでは、テクノロジーを導入するだけでなく、蓄積したデータを有効に活用することも重要です。これまでバラバラに管理されていたデータを統合・分析することで、「数年後の事業計画を実現するための人材ポートフォリオ」や「事業成果に直結する人員配置」といった、経営に資する戦略的な提言が可能になります。

テクノロジーを使って生産性を向上し、戦略人事へのリソースを確保するとともに、データという客観的な根拠を武器に経営陣に提言を行う。DXを目的とするのではなく、「あるべき姿」を実現するための手段として推進することが重要です。

- 参考になった1

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント