モラールサーベイ

モラールサーベイとは?

モラールサーベイとは、企業の組織・職場管理に対して、従業員がどういう点にどの程度満足し、またどんな問題意識をもっているのかを科学的に調査分析する手法で、一般には「士気調査」あるいは「従業員意識調査」「社員満足度調査」と呼ばれます。

従業員のやる気や満足度を定量的に測定

本音を引き出し、組織・職場の改善に活かす

「若手社員が定着しない」「現場のリーダーとなるべき中堅社員に覇気が感じられない」「社内のコミュニケーションが滞りがち」――こうした問題の背景としてよく指摘されるのが、組織に蔓延する「モラール」の低下です。

モラールは「士気」「作業意欲」などと訳されるフランス語で、職場の環境や労働条件、人間関係や帰属意識などに影響されて生じる従業員の意識を表します。近い意味をもつ「モチベーション」とは、人がある行動を起こすときの個人レベルの動機を表す概念です。これに対してモラールは組織や集団で目的を達成しようとする態度、協働に対する意欲を指すという点で区別されます。

人間関係論では、集団のメンバーとの協働によって得られる人間的満足が高いほどモラールが高く、モラールが高いほど生産性も高まるとされています。生産性以外に事故率や離職率、欠勤率とも強い相関関係があり、さらにモラールの低下は労使間トラブルの原因になると考えられています。

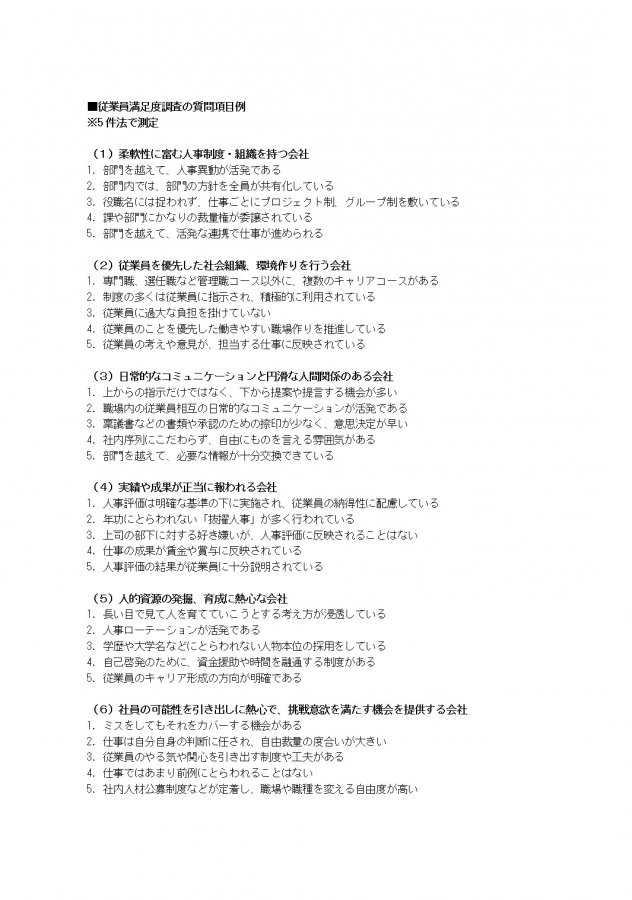

従業員のやる気を客観的・定量的に測定する手法として体系化されたモラールサーベイは、その調査結果が分析されることでモラールの阻害要因を見出し、組織や諸制度の改革、ひいては企業の競争力向上に資するものです。元来は第二次世界大戦中、アメリカで軍隊の士気高揚を目的に編み出された技法といわれ、戦後、それが産業界に普及し発展しました。日本では、1955年に社団法人日本労務研究会がNRK方式モラールサーベイを考案したのが始まりとされ、その後、厚生労働省方式や労働科学研究所方式、社会経済生産性本部方式などが開発され、多くの企業で定期的に実施されています。

実際の調査方法としては、できるだけ本音を引き出すために無記名で行う、アンケート形式の意識調査が一般的。従来の紙ベースから最近はイントラネットを活用したり、外部業者のサービスを介してWEB上で回答させたりする方法も広く導入されています。

モラールサーベイは、従業員に経営参画意識をもたせたり、日ごろの不平不満を吐き出させてカタルシス効果を与えたりするなど、調査自体にもメリットがあります。しかし最も大切なのは、調査結果の活用――経営・人事施策に反映させてこそ、モラールサーベイを導入する意義があるのです。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント