育児休業(育休)

育児休業(育休)とは?

「育児休業」とは、子どもを養育する義務のある労働者が、1歳未満の子を養育するための制度です。社員の定着や働きやすい組織づくりに影響する育児休業は、働き方改革の成否を左右する重要な制度の一つといえます。育児休業は育児・介護休業法で定められていますが、自社組織になじませるためには、組織や現場の風土・社員と向き合った制度づくりが大切です。

1. 育児休業とは

育児休業(育休)とは「子どもを養育する義務のある労働者が、1歳に満たない子について取得できる休業」のことです。仕事と育児の両立を目的として育児・介護休業法で定められており、一定条件を満たせば正社員以外の有期契約労働者も取得することが可能です。

育児休業について法で定められている基本条件や期間・対象労働者、また育児休暇との違いなどを説明します。

育児休業の種類

育児休業には、「育児休業制度」と「産後パパ育休制度」および「パパ・ママ育休プラス」があります。

-

【育児休業制度】

育児休業制度は、子育て中の男女労働者が対象です。1歳未満のこども一人につき、原則2回までの分割取得が可能であり、保育所に入れないなどの特別な事情がある場合は、最長2歳まで取得できます。 -

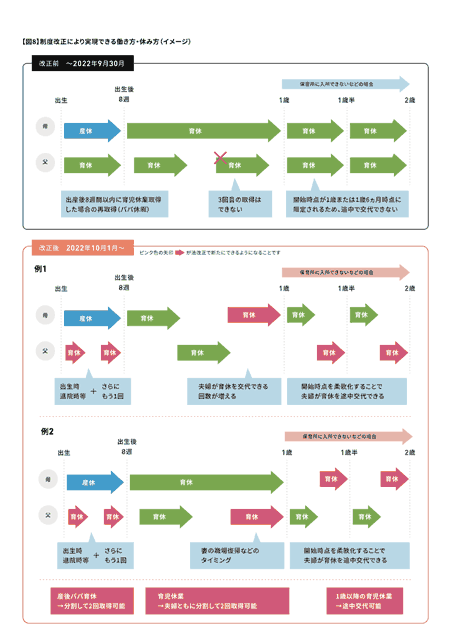

【産後パパ育休】

産後パパ育休制度は、子どもが生まれてから8週間以内に、4週間の育休が取得できる制度です。2022年10月からの改正によって加わった制度であり、育児休業とは別に取得できます。2回に分割しての取得も可能です。原則2週間前までに申請すれば取得でき、また育休中も一定の条件のもとに就業も認められます。 -

【パパ・ママ育休プラス】

両親がともに育児休業制度を利用する場合に条件を満たすと、子どもが1歳2ヵ月になるまで、1年間の育児休業が取得できる制度です。

育児休業の周知義務

育児休業は、もともと労働者が任意で利用できる権利です。労働者から申し出があって初めて制度を利用できるもので、企業にとって育児休業を取らせることは義務ではありませんでした。しかし、2022年の法改正により、従業員に対して「個別の周知」および「意向確認」が企業に義務付けられています。

本人や配偶者の妊娠・出産などを労働者が申し出た場合に、事業主はその労働者に対して育児休業制度などを個別に周知し、取得意向を確認する義務

- 【参考】

- 第2 育児・介護休業法の解説

個別の周知の対象となるのは、本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者です。労働者には、以下の1~4のすべての内容を周知する必要があります。

- 育児休業・産後パパ育休に関する制度(育休制度の詳細など)

- 育児休業・産後パパ育休の申出先(自社の窓口、担当部署)

- 育児休業給付に関すること(制度内容、支給金額など)

- 労働者が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取り扱い

周知・確認の方法は、面談(オンライン面談も可能)、書面、FAX、電子メールが認められています。ただし、FAXおよび電子メールについては、従業員が希望した場合に限って有効です。

また、就業規則等に育児休業制度の内容や、育児休業取得中の待遇について記載し、従業員に周知することも企業の努力義務となっています。

育児休業の対象労働者

育児休業の対象となる労働者には、日雇い労働者は含まれません。有期契約労働者は、休業を申し出た時点で次の2点をいずれも満たしている場合、育児休業取得が可能です。

【育児休業の対象者】|

|

なお、正規労働者の場合でも、以下のいずれかに該当する場合は、労使協定を締結することで育児休業の対象外とすることができます。

- 申し出時点で 継続雇用期間が1年未満

- 申し出から1年以内に雇用関係が終了することが明らか

- 週の所定労働日数が2日以下

また、派遣社員の場合は基本的に派遣元の育児休業制度に準じますが、派遣先企業でも対象の派遣社員に対して業務上の配慮が必要です。該当する派遣社員の派遣契約期間の終了時期や育児休業期間など、派遣元としっかり連携を取っておくと業務をスムーズに進めることができます。

育児休業の期間

基本的に育児休業の期間は「子が1歳に達するまでの間に労働者が申し出た期間」ですが、保育所に入所できないなど「一定の場合は最長2歳までの休業」を認める必要があります。父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヵ月に達するまでの1年間、育児休業が取得できる「パパ・ママ育休プラス」の特例を適用できます。

なお、土日などの所定休日も育児休業期間に含まれます。

育児休業の特例

前述した通り、育児休業には特例があります。下記特例を使うことで育児休業の延長や、2回にわたる育児休業の取得が可能になります。

【育児休業の特例】|

|

||

| 子どもが生まれてから8週間以内に、4週間の育休が取得できる制度。分割して2回の取得が可能。取得の2週間前までに申請すればよいため、出産のタイミングに合わせて夫婦で育児の体制を整えるのに活用できる。 | ・一定条件下で、休業中の就業も可能 |

本章で紹介した内容はいずれも法律上、最低限の順守が必要な内容です。育児休業は企業ごとに法定以上の制度を定めることも可能なので、自社の状況を鑑み制度の策定や見直しを図りましょう。

参照

育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について|厚生労働省

両親で育児休業を取得しましょう!|厚生労働省

育児休業と育児休暇の違い

●育児休業は育児・介護休業法に定められている

混同されがちな「育児休業」と「育児休暇」ですが、大きな違いは「法律によって定められているかどうか」です。育児休業は育児・介護休業法の下に定められていますが、育児休暇は法律の適用がありません。

そのため、法によって定められている育児休業を労働者が取得した場合は、法律の下、さまざまな権利が保障されており、収入源を補う給付制度なども整っています。一方、育児休暇は企業がそれぞれ定めている休暇制度で、法律による保護や給付制度などはありません。

育児休業と育児休暇の相違点は、次の通りです。

【育児休業・育児休暇の違い】育児休業中の経済的支援

前述の通り、育児・介護休業法の下で定められている育児休業には、利用する労働者に対して経済的支援があるので、概要を知っておきましょう。

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

参照

育児休業と育児目的休暇の違いについて|兵庫労働局雇用環境・均等部 企画課

育児休業制度について|厚生労働省 雇用環境・均等局 職業生活両立課

2.育児休業制度の制度策定のポイント

労働者が子を養育するための育児休業制度ですが、子育ての環境や価値観は人それぞれです。また制度を利用する労働者が属する組織や部門の事情によっても状況が異なるため、「法律で決められているから」と通り一辺倒の制度を策定しても、運用がうまくいかない場合もあります。

育児休業制度を策定する基本のステップを説明します。自社になじむ制度にするには、どうすればいいのでしょうか。

育児休業制度の策定ステップ

育児休業を取得し、復帰した後に働きやすいよう留意することも大切です。育児休業制度を策定する場合は、制度の利用前後を見通した上で設計することが重要です。

厚生労働省の育休復帰支援プラン策定マニュアルによれば、基本的な策定ステップは次の通りです。

【ステップ1】法律に基づいた育児休業制度の設計・導入・周知に関する制度や措置の整備

- 社内ニーズの調査

- 制度の設計・導入(法律を上回る支援策検討、自社制度の確認、周知方法の検討)

- 制度周知の資料作成

- 管理職への周知

- 制度に関する必要な書式の準備

- 助成金の調査 など

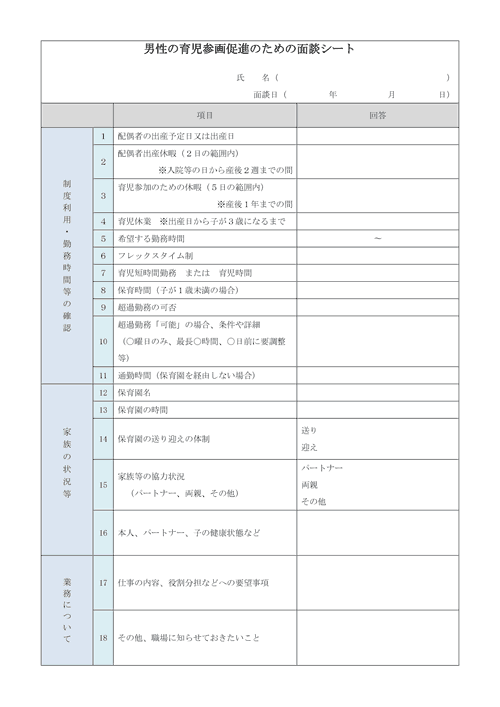

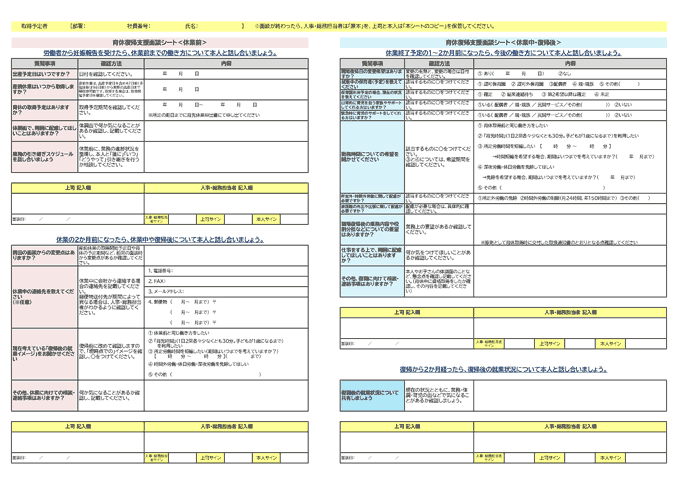

【ステップ2】制度対象者が安心して育休取得・職場復帰を果たすための支援検討

- 妊娠面談

- 休業2ヵ月前面談

- 男性労働者への制度利用促進方法検討

- 管理職・中間管理職への制度対象者支援対応方法告知 など

【ステップ3】復帰後時間に制約のある状態で働き続ける労働者のため、働き方の改革も含めた職場マネジメントとしての「育休復帰支援プラン」策定

- 復職1~2ヵ月前面談

- 復職1~2ヵ月後面談

- 育休復帰支援プラン策定(自社に該当しそうなモデルの検討) など

●育児休業後は、労働者・現場へのケアが重要

育児休業制度の策定において、特に育児休業終了後の労働者と雇用側の認識にズレが発生する場合があります。

育児休業前後では、社員の働き方に対する考え方や家庭の事情、体調面などに変化が起きているかもしれません。復帰後にしっかりとなどを話し合い、どのように働きたいか、勤務時間や勤務場所などについて不都合がないか把握して、働き方に関する認識にズレが生じないようにしなければなりません。

また、育児休業制度を利用した労働者本人だけでなく、現場への配慮も必要です。復帰後に短時間勤務になったり、子の看護休暇で不在となったりすることも想定されます。育児休業から復帰する労働者の働き方について、現場での啓蒙や状況によっては増員などの対応が必要になります。

育児を取り巻く課題や環境は人それぞれであり、また育児中の労働者が働く組織や現場の事情も異なります。異なる課題を解決していくのは根気が必要ですが、一つひとつ課題を解決していくことで組織は成長していきます。

※上述の「育休復帰支援プラン策定マニュアル」は、育児休業から復帰までのステップをモデルケースと共に紹介しています。主に中小企業を想定した内容ですが、企業規模にかかわらず使うことができます。

制度の目的理解と自社ニーズに合った制度策定

育児休業制度の策定・見直しについては、制度の趣旨や目的を事業主が理解することが大切です。例えば地方公務員の育児休業等に関する法律では、育児休業について次のような目的があると示しています。

引用:地方公務員の育児休業等に関する法律|e-Gov法令検索

つまり、「子を養育する労働者が勤務を継続し復帰後も働きやすく、また組織全体の運営を円滑にすること」が育児休業の目的です。

企業や業界・部門によって働きやすさの概念は異なります。そのため事業主が制度の目的を理解し、自社ではどのように制度を策定・運用すれば制度の目的を達成できるのかを検討し、制度を策定していく必要があります。

また実際に設ける育児休業が、社内ニーズと合致していることも大切な要素です。法に定められた以上の水準であれば独自の休暇制度を設けることも可能です。まずは社内ニーズを調査し、そのニーズに沿った育児休業制度を策定・運用していくことが重要です。

企業の方針を明確に

前述の通り育児や出産に関する価値観は人それぞれですが、価値観の違いから組織内に不満や不和が生じることもあります。問題があるのに価値観の違いをそのまま放置すると、職場内での不満が蓄積して不和につながり、上司や同僚からのハラスメントの原因となる可能性も秘めています。

労働者自身の価値観を一致させることはできませんが、企業の方針を明確にし、労働者が判断する基準を作ることは可能です。また方針を明確にしただけでは組織にその内容が浸透しない場合もあります。組織全体に浸透するよう定期的な説明会や社内コンテンツの作成など、啓蒙活動でフォローするといいでしょう。

現場のフォローを考慮した制度設計を

育児休業に伴い労働者が一定期間不在になると、所属していた部署や現場の労働力は減少します。何も対応策を講じなければほかの労働者の負担が増え、長時間労働の原因となったり、育児休業中の労働者にネガティブな感情を持つきっかけになったりする可能性があります。

労働者が育児休業を取得することは、休業に入る数ヵ月前には判明しているはずです。代替要員を確保する、一部外部のリソースを活用する、仕事を一部IT(情報技術)化するなど、現場のフォローを考慮した育児休業制度の設計が求められます。

※育児休業の策定後は、利用者・現場の理解乖離が起こらないよう、就業規則に盛り込みます。厚生労働省では、規則の規定例を示しているほか、育児休業についてホームページに詳しくまとめていますので、そちらも参考にしてください。

3. 育児休業制度は労使双方の事情を踏まえた策定を

働き方改革・ダイバーシティへの理解が進む昨今において、労働者の育児に関する社内整備は多くの企業にとって重要な課題の一つです。しかしプライベートな問題である育児について職場が関与するのは容易ではありません。労働者それぞれの考え方や価値観・状況に合った制度作りが必要です。

労働者が職場に満足して組織に定着し、長期的に活躍すると企業経営にも大きなメリットをもたらします。企業が一方的に制度を策定するのではなく、労使双方の事情を勘案しながらより良い制度作りを目指しましょう。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント