ワールド・カフェ

ワールド・カフェとは?

ワールド・カフェとは、“カフェ”にいるようなリラックスした雰囲気のなか、参加者が少人数に分かれたテーブルで自由に対話を行い、ときどき他のテーブルとメンバーをシャッフルしながら話し合いを発展させていくこと。相互理解を深め、集合知を創出していく組織開発の手法です。その考え方や方法論は世界中に普及し、ビジネスや市民活動、まちづくり、教育などさまざまな分野で活用が進められています。

少人数のカフェスタイルによる、対話の相互作用で

アイデアを“他花受粉”し、集合知を創出

ワールド・カフェというコミュニケーションの手法は、1995年に米国で、アニータ・ブラウン氏とデイビッド・アイザックス氏によって開発・提唱されました。きっかけは、両氏が知的資本経営に関係するリーダーたちを自宅に招き、対話の場づくりを行ったこと。ゲストがリラックスして話し合えるように、くつろいだ空間演出ともてなしを工夫したところ、創造的な対話が生まれ、想像以上に多くの知識や洞察力が得られました。「知識や知恵は機能的な会議室のなかで生まれるのではなく、人々がオープンに会話を行い、自由にネットワークを築くことのできる“カフェ”のような空間でこそ創発される」ことを確信した二人が、その経験から参加者の主体性と創造性を高める話し合いのエッセンスを抽出してまとめたのが、ワールド・カフェです。

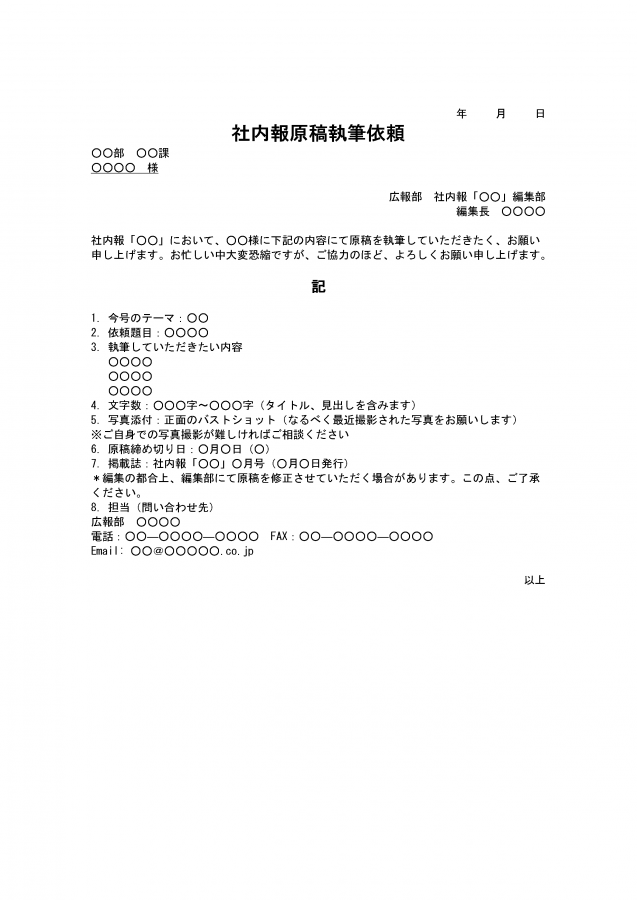

ワールド・カフェは「参加者は地位や年齢などに関係なく対等」「全員が自分の意見を言う」「相手の意見を傾聴する」などを原則に、次のような流れで進められます。

(1) 場づくり

4〜5人でグループを作り、テーブルに座る。テーブルにはテーブルクロスに見立てた模造紙と各自一本ずつのペンを用意する。

(2) カフェトーク・ラウンド

1ラウンドおおよそ20〜30分で、設定されたトピックに沿ってリラックスした対話を楽しむ。話し合いで出たアイデアや感想を、各自が自由に模造紙に書きとめていく。

(3) シャッフル

1ラウンドが終わる頃にテーブルに残る人(ホスト)を決め、それ以外の参加者は別のテーブルへ移る。残ったホストは自分のテーブルで話し合われた内容を新しいメンバーに説明し、さらに対話を深める。

(4) 最終ラウンド

2〜3ラウンドをくりかえし、最終ラウンドで全員が最初のテーブルに戻る。別のテーブルで得られた気付きやひらめきなどを交換し、さらに全体でも共有する。

効率的な意思決定や、合意形成を目的とする会議には、決して適していません。ハチやチョウが蜜を求めて花から花へと飛び回るように、参加者がテーブルをめぐって多様な洞察を集め、結びつけ、アイデアを“他花受粉”することによって、個人ではたどりつけない集合的な知恵をつむぎ出していく。そこに、ワールド・カフェの真髄があるといえるでしょう。

国内でも、戦略会議やプロジェクトのキックオフミーティングなどに活用している企業は珍しくありません。NTT西日本では、2008年にワーク・ライフ・バランス推進の一環として、ワールド・カフェ形式の社員対話会を支店や子会社ごとに行い、社員の意識向上に大きな成果を上げました。またパナソニック電工では、コスト削減を先導する各部門・事業所のリーダーが施策事例や手法を学び合う交流会にワールド・カフェを導入。新しいアイデアの共有やリーダー自身のモチベーションアップへとつなげています。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント