教育訓練休暇給付金

教育訓練休暇給付金とは?

教育訓練休暇給付金とは、雇用保険の一般被保険者である労働者が、自発的なスキルアップや能力開発のため、就業規則などで定められた制度に基づき30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する際、期間中の生活を保障するために支給される給付金です。労働者が離職することなく、安心して教育訓練に専念できる環境を整えることを目的としていて、2025年10月からスタート。給付額は失業給付(基本手当)に相当する水準で、訓練・休暇期間中の生活費が支援されます。労働者の主体的な学び、いわゆる「リスキリング」を促進する観点から設けられており、制度を利用するためには労働者自身の申請だけでなく、事業主による社内制度の整備や手続きへの協力が不可欠です。本記事では、教育訓練休暇給付金の制度概要や支給要件、具体的な手続きの流れ、事業主が担うべき役割を解説します。

教育訓練休暇給付金とは

教育訓練休暇給付金は、労働者のキャリア形成と能力開発を支援するために設けられた雇用保険制度に基づく給付金の一つです。

労働者の主体的な学び(リスキリング)を支える雇用保険の給付制度

教育訓練休暇給付金の主な目的は、労働者の主体的かつ自発的な能力開発を支援することです。急速な技術革新や産業構造の変化に対応するため、働きながら新たな知識やスキルを習得する「リスキリング(学び直し)」の重要性が高まっています。

本制度は、そうした学びのために長期の休暇を取得したいと考える労働者が、離職することなく教育訓練に専念できるよう、休暇期間中の生活費を保障することを目的としています。具体的には、賃金が支払われない無給の休暇期間中、失業した場合に受け取れる基本手当(いわゆる失業給付)に相当する額の給付が行われます。

これにより、労働者は経済的な不安を軽減し、安心してスキルアップに集中することができます。企業にとっても、従業員のスキル向上は組織全体の生産性向上や競争力強化につながるため、重要な制度といえます。

| 対象者 | 雇用保険の一般被保険者(在職中の方) |

|---|---|

| 支給のタイミング | 教育訓練休暇の開始日から起算して30日ごと、ハローワークで認定を受けた後に支給 |

| 給付額 |

離職した場合の基本手当(いわゆる失業手当)と同じ日額 (賃金や年齢に応じて決定され、上限・下限があります) |

| 給付日数 |

雇用保険の被保険者であった期間(加入期間)に応じて、最大150日 ■加入期間と所定給付日数

|

|

留意点 (労働者) |

|

|

留意点 (事業主) |

|

出典:厚生労働省ホームページ

誰が、どのような場合に利用できるのか――支給要件の詳細

教育訓練休暇給付金を受給するためには、労働者と取得する休暇の両方が、定められた要件を満たしている必要があります。

対象となる労働者

給付金の対象となるのは、雇用保険の一般被保険者で、在職中の人です。

対象となる休暇の要件

労働者が取得する休暇が、以下のすべての要件を満たす必要があります。

- 自発的な教育訓練のための休暇であること:労働者自身が、主体的に能力開発を行うために休暇を取得することが前提です。

- 就業規則や労働協約に定められた制度に基づく休暇であること:給付金を利用するためには、企業の就業規則や労働協約などに、教育訓練休暇制度が整備されている必要があります。労働者が個人的に事業主の許可を得て休むだけでは対象とならず、公式な社内制度に基づいていることが必須です。

- 連続した30日以上の休暇であること:取得する休暇は、30日以上連続している必要があります。分割して取得した休暇の合計が30日以上だったとしても対象にはなりません。

- 無給の休暇であること:休暇期間中、事業主から賃金が支払われていないことが要件です。

その他の要件

上記以外にも、雇用保険の被保険者であった期間など、詳細な支給要件が設定されています。制度の利用を検討する際は、厚生労働省が提供するパンフレットなどで最新の情報を確認すること、後述するハローワークへ事前に相談することが重要です。

手続きの流れと必要な準備

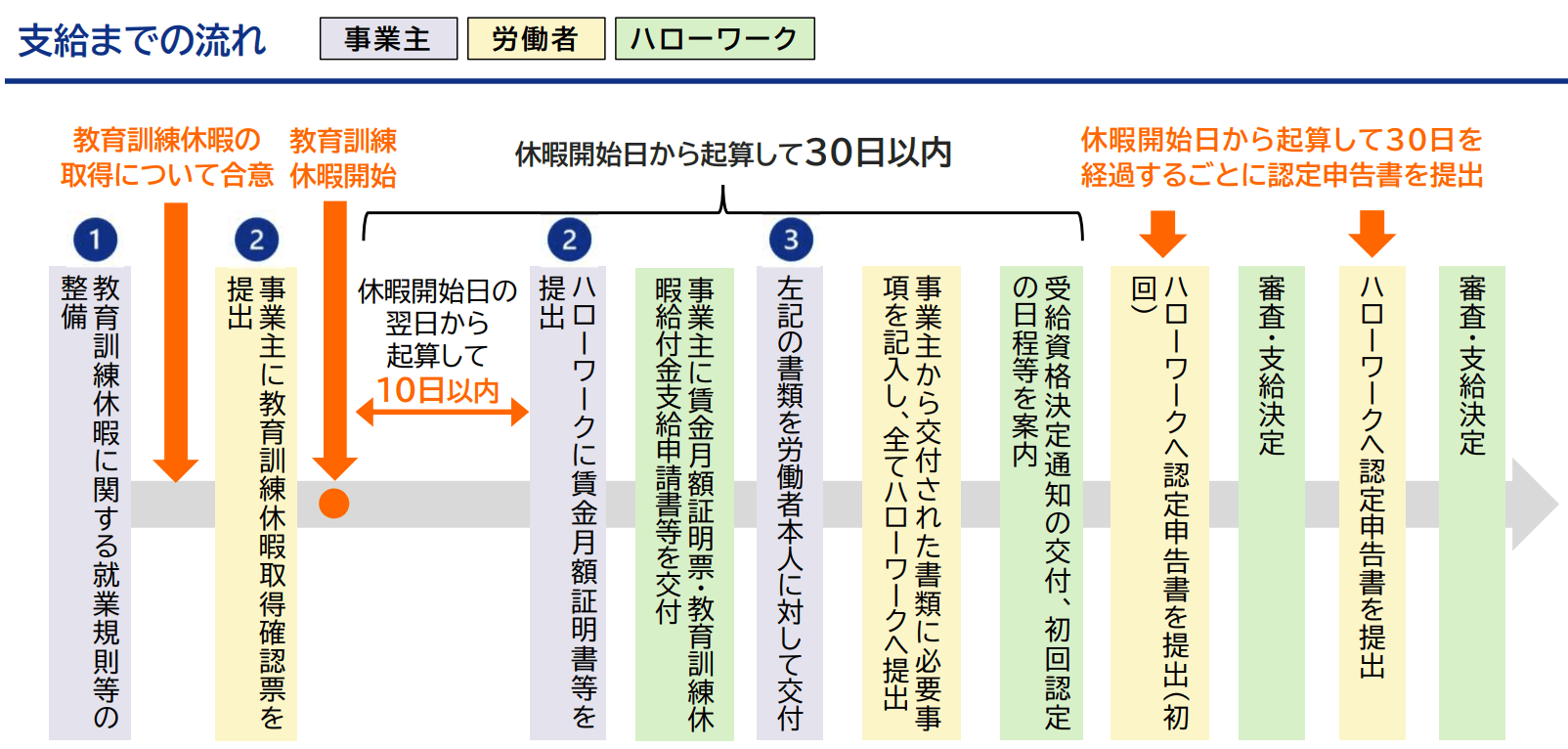

教育訓練休暇給付金の申請は、労働者と事業主がそれぞれ行うべき手続きがあり、双方の連携が重要です。

【労働者向け】申請手続きのステップ

労働者が給付金を受給するための大まかな流れは以下の通りです。

■ステップ(1):事業主への相談と合意形成

勤務先の企業に教育訓練休暇制度があることを確認し、制度の利用について上司や人事部門に相談します。制度の利用には事業主との合意が不可欠であり、取得する休暇の時期や期間、対象となる教育訓練の内容について、十分に話し合う必要があります。

■ステップ(2):休暇の取得と教育訓練の受講

事業主との合意に基づいて、計画通りに30日以上の連続した休暇を取得し、教育訓練を受講します。

■ステップ(3):ハローワークへの申請

休暇期間中や休暇終了後、自身の住居所を管轄するハローワークに必要な書類を提出して支給申請を行います。

労働者が提出する主な書類

申請にあたっては、主に以下の書類が必要です。

- 教育訓練休暇給付金支給申請書

- 教育訓練休暇取得認定申告書

- 教育訓練休暇取得確認票

【事業主向け】求められる対応と協力

労働者が教育訓練休暇給付金を利用するにあたり、事業主には以下の対応が求められます。

■対応(1):社内制度の整備

最も重要なのが、教育訓練休暇制度を就業規則や労働協約などに規定することです。制度がなければ、従業員は給付金を利用できません。これから制度導入を検討する企業は、休暇の対象者、期間、取得手続きなどを明確に定める必要があります。

■対応(2):ハローワークへの届け出

従業員が休暇を開始した後、事業主は事業所を管轄するハローワークへ届け出る必要があります。具体的には、休暇開始前の賃金支払い状況などを証明する書類を提出します。

■対応(3):労働者への協力

従業員が申請手続きをスムーズに進められるよう、「教育訓練休暇給付金支給申請書」を交付するなど、必要な協力を行います。

出典:厚生労働省ホームページ

事業主が提出する主な書類

事業主がハローワークへ提出する主な書類は以下の通りです。

- 雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書

制度利用のポイントと注意点

本制度を円滑に活用するために、労働者と事業主がそれぞれ留意すべき点があります。

労働者が注意すべきこと

- 必ず事前に事業主と相談する:本制度の利用は事業主との合意が前提です。まず自社に制度があることを確認し、存在しない場合は利用できないことを理解した上で、人事部や上司に相談することが重要です。

- 支給要件を正確に理解すること:「連続30日以上」「無給」といった要件を満たしていることを、事前にしっかりと確認することが重要です。不明な点は、自身の住居所を管轄するハローワークに問い合わせます。

事業主が注意すべきこと

- 就業規則などの整備が前提となること:従業員が利用を希望しても、社内の制度が未整備であれば、給付金の対象となりません。従業員の主体的な学びを支援する福利厚生の一環として、制度の導入を検討することが望まれます。

- 手続き上の協力義務があること:従業員の休暇取得が決まった場合、事業主にはハローワークへの届け出や、従業員への書類交付といった協力義務が発生します。手続きに不明な点があれば、事業所を管轄するハローワークに確認します。

問い合わせ先

教育訓練休暇給付金に関する手続きや詳細についての問い合わせ窓口は、労働者と事業主で異なります。

- 労働者:自身の住居所を管轄するハローワーク

- 事業主:事業所の所在地を管轄するハローワーク

全国のハローワークの所在地については、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。

まとめ

教育訓練休暇給付金は、労働者がキャリアを中断することなく、主体的に学び直しを行うことを経済面で支援する、重要な制度です。労働者にとっては、経済的な不安なくスキルアップに集中できるメリットがあり、企業にとっては、従業員の能力向上による組織全体の成長が期待できます。

制度の利用には、就業規則などへの規定や、労使双方の手続きが必要です。本制度の活用を検討する場合は、まず管轄のハローワークへ相談することをお勧めします。

※本記事は厚生労働省ホームページの「教育訓練休暇給付金」に関するページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html)を参照して作成しました。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント