企業の持続的な成長を支えるうえで、従業員のリスキリングや学びへの投資は重要な戦略のひとつです。なかでもITリテラシーの底上げはあらゆる業界に共通した課題といえるでしょう。ソフトバンクグループのサイバー大学では、企業と共に学費を負担して人材育成に取り組む「授業料マッチングファンド」を始め、その活用方法が人事担当者の注目を集めています。制度の背景や活用事例、今後の展望について、サイバー大学産学教育連携部 部長の西村 亨さん、広報マーケティング部 課長の下村 康弘さんにうかがいました。

ハードスキルとソフトスキルの高い学生が育つ 、サイバー大学での学び

高度IT人材はすべての業種のすべての部門で求められていると思いますが、なぜ今、高度IT人材 が求められているのでしょうか。

西村:DXやAIといった新しい波が次々とやってきている現代において、最新のITを理解し、それを実際に活用できる人材の有無は企業の競争力に大きな差を生むようになってきました。従業員の成長は、そのまま企業の成長にも影響するという点で、ITやビジネスなどの専門分野の能力(=ハードスキル)と課題発見力、問題分析力、論理的思考力、コミュニケーション力といった汎用的な能力(=ソフトスキル)の両方を兼ね備え、実務に応用できる「高度IT人材」が強く求められる時代にあると言えます。サイバー大学では、ITの活用力、ビジネス応用力を高めたいと考えている企業の経営戦略を、”人材育成”の面から支援したいと考えています。

サイバー大学の概要についてお聞かせください。

西村:サイバー大学は、ソフトバンクグループで2007年に開学したフルオンラインの大学です。場所や時間の制約もなく、通学も不要です。完全オンラインで学位取得が可能な大学として文科省から認可されました。学部は「IT総合学部」のみですが、現在は約4,000人の学生がおり、実はその半数近くは社会人の方です。

ITとビジネスを中心に、実践的で多様なカリキュラムを用意していますが、1回の授業は約15分×4章で構成されているので、通勤時間に15分程度視聴するなど、スキマ時間で講義をすべてオンデマンドで受講できます。社会人の方も働きながら、実践的なITとビジネスを体系的に学べる、というのが大きな特徴の大学だと言えます。

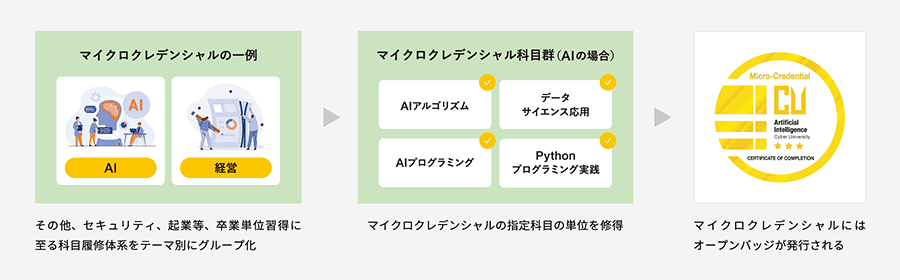

また、2024年度からはマイクロクレデンシャル(細分化された修了証明)と、それをデジタルで提示できるオープンバッジを導入し、学生は自分自身の学修成果を可視化できるようになりました。「AI」「セキュリティ」「起業」「経営」等の専門テーマごとにマイクロクレデンシャルが設定されており、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナの4段階のレベルのバッジが付与されるので、学んだ内容やスキルの証明として活用することができます。マイクロクレデンシャルの推進にオープンバッジを最大限活用した取り組みが評価され、330以上の会員団体を抱える一般財団法人オープンバッジ・ネットワークが選出する第2回オープンバッジ大賞の最高評価である大賞を受賞しました。サイバー大学では、本学を卒業した後も、こうしたオープンバッジを取得するために、科目の履修を続ける学生が非常に増えていますが、特にITは、常に学び続けていく必要の高い分野でもありますので、学習歴を証明する新しい学び方としても、注目されています。

なぜサイバー大学では問題解決力が身につくのでしょうか。

下村:大学という人格形成を伴う高等教育機関であることが理由のひとつです。大学では正解のない問いに向き合い、自ら課題を発見し、問題解決力を身につける経験を積むことができます。さらに、本学では実務家教員を多く配置しているため、実践に即した学びを得られます。

西村:サイバー大学では今現在社会人として活躍されている方々が、ITとビジネスを体系的に学び、実務でも学んだことを生かせている、という点も大きいと思います。学外や学生からの評価としては、世界中の教育機関のオンライン教育を評価している「Times Higher Education Online Learning Rankings 2024」において、サイバー大学は日本の高等教育機関として唯一ランクインし、ブロンズ評価を獲得しましたが、特に学生の履修継続率、大学への満足度等、教育がもたらす具体的な成果である「アウトカム」の項目では、世界の大学で5位という高い評価をいただきました。

サイバー大学で学ぶことで、自分自身に自信が持てるようになり、キャリアの選択肢が広がった、とのコメントもいただいており、ビジネスの場にも効果的な実践力が身につくのだと思います。

企業とサイバー大学が共に学費を負担する「授業料マッチングファンド」

企業の人材育成を促進する仕組みとして、「授業料マッチングファンド」を始められました。その目的や概要を教えてください。

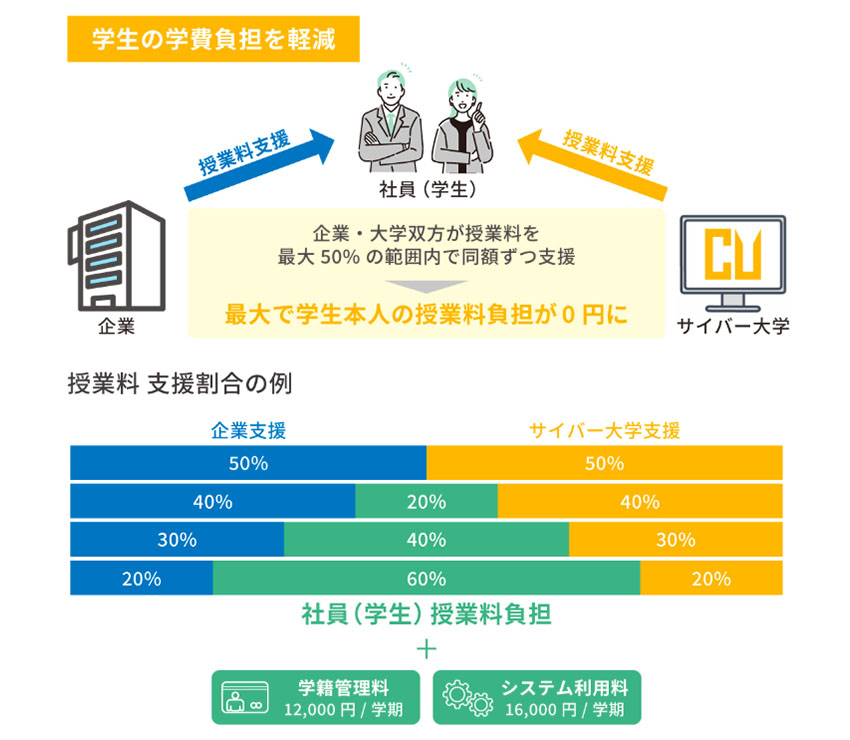

西村:「授業料マッチングファンド」は、企業が経営戦略として社員をDX人材へのリスキリングだけでなく、事業企画や戦略的思考力などを総合的に身につけさせるために本学のカリキュラムを選ぶという局面で、社員の方が本学へ進学する際に、企業とサイバー大学がともに授業料の一部を負担し、企業内の人材育成を支援する取り組みとしてスタートしました。ある一定規模の従業員の方々が本学に入学する場合、企業が負担する授業料の比率と同じ比率で本学も授業料を支援する、というものです。

具体的には、企業が授業料の20%を負担する場合は本学も20%、企業が50%を負担する場合は本学も50%を負担します。上限の50%ずつを負担した場合、本学の学生となる従業員は、事務手数料などを除くと自己負担がほとんどなく大学卒業資格を取得することができるようになります。

マッチングファンドを始めた背景には、企業の競争力、さらには日本全体の競争力の底上げに貢献したいという私たちの願いがあります。昨今はDXやAIなど急速な技術革新により、企業は「どうやって従業員に最新のITを学ばせればいいのか?」という課題を抱えていますが、従来型の研修やeラーニング等では限界があります。

大学教育の強みである体系的な学びを提供することで、企業の方と一緒にIT人材の育成をしていきたいと思います。たとえば、プロジェクトマネジメントや情報セキュリティ、AI活用といった実践的なテーマを体系的に学ぶことで、実際の現場の業務改善にもつながったというケースもあります。

マッチングファンドを利用している企業の事例を教えてください。

西村:山梨県に本社を構える株式会社フォネット様の事例を紹介します。通信関連事業を中心に事業を展開している企業ですが、昨今は採用の多くを占めている高卒生の採用が厳しい、という課題をお持ちでした。その課題を解決するために、本学のマッチングファンドを活用されることになりました。サイバー大学は、元々フルオンライン大学なので、「働きながら大学で学ぶ」ことができ、高卒生の方も大学卒業資格の取得を目指せるというメリットを提示できるようになりました。

サイバー大学のマッチングファンドは、企業にとっての人材育成プログラムとしてだけでなく、人材獲得プログラムとしても大きく寄与しているケースがフォネット様の事例と言えます。 特にユニークなのは、フォネット様の役員のお一人も従業員の方と一緒にサイバー大学での受講を始めたということです。

「働きながら学ぶこと」の楽しさ をあらためて実感され、実務でも多くの改善効果が出るなど、マッチングファンドは企業の人材戦略や組織文化づくりにも、とても良い効果を発揮していると思います。

下村:フォネット様では、卒業までの年数を最長6年までとし、6年を超えた場合の学費は従業員の自己負担になるとしています。本学からは6年で卒業した場合のモデルケースをご提案し、企業側の負担がどのくらいになるかを提示して、マッチングファンドを導入していただきました。

マッチングファンドを利用すると、企業にはどのようなメリットがありますか。

西村:企業側にとってのメリットは三つあります。一つ目は、従業員に対して「働きながら学ぶ」という新たなキャリア形成の選択肢を提示できること。こうした選択肢は若手人材の採用だけでなく、離職率の低下など、企業への定着率にも良い影響が期待できます。特に高卒の方にとって、働きながら大学卒業資格である「学士」の資格を取得することができることは、キャリアアップの可能性を広げることになり、その企業で働くモチベーションにもつながります。

二つ目のメリットは、学ぶことが楽しいと感じる従業員が増え、社内にポジティブな空気が生まれること。自分の学びが仕事にどう活かせるかを考えて働く従業員が増えることで、業務の質の向上も期待できます。結果として、従業員の成長が企業の成長につながるポジティブな循環が生まれます。

三つ目のメリットは、従業員に「学費を出してくれた企業に恩返ししたい」「しっかりと成長して貢献したい」という愛社精神のようなものが芽生えることも期待できます。マッチングファンドは、もしも途中で従業員の方が退職してしまった場合、それ以降の学費は自己負担となるため、長く在籍してもらう動機づけにつながるという効果もあると思います。

若手の採用や人材育成に課題を感じている企業、地方に拠点を持つ企業に活用してほしい

マッチングファンドを利用する際の費用について教えてください。

下村:サイバー大学では「単位制」の学費体系を採用しており、1単位あたりの授業料は22,000円です。学士取得に必要な124単位をすべて修得する場合は、約272万円となります。

例えば、マッチングファンドで企業と本学が最大の50%ずつの授業料を支援した場合、企業の負担額は最大で約136万円(従業員一人あたり)です。ただし、この金額は一括でお支払いいただくものではなく、学期(半年)ごとの履修状況に応じてお支払いいただきます。4年で卒業する場合は年間30〜40万円の負担です。在籍期間は最長8年に設定することも可能で、その場合、1年あたりの費用負担をさらに抑えることも可能です。

西村:実際の導入事例としては、たとえば社員の方には毎月の給料から1万円ほど天引きして、残りを企業とサイバー大学とで折半負担する、というパターンもあります。従業員自身も少し負担をするほうが、従業員の方の本気のやる気を引き出す効果もあるかもしれません。

マッチングファンドの活用は、どのような企業に向いていますか。

西村:マッチングファンドはまだ始まったばかりですので、今後想定していなかったような業種や業界の方の多様な活用が出てくるかもしれませんが、やはりDXやITの導入について課題を感じていらっしゃる地方の中堅企業の方には、人材獲得、人材育成という観点でもたくさんのメリットが生まれると思っています。サイバー大学は、社会人の学生が半数近くいて、フルオンラインで専門的な学びが得られる点は、場所や規模を問わず、最先端の本格的な学びを導入できる、という点でマッチすると思います。

下村:地方に複数の拠点をもつ企業にとって、一律の教育機会を提供できる点はメリットに感じてもらえると思います。集合型研修ではどうしても地域格差が出てしまいますが、サイバー大学のフルオンライン環境であれば、場所や時間を問わずに、同じレベルの教育を受けられますから。

また、従業員に新たな選択肢を提供したい企業や、従業員のIT活用力の底上げを図りたい企業にとっても、有効な取り組みとなるはずです。マッチングファンドでなくても、科目等履修生として一部の講義から始めてみたり、履修証明プログラムを活用したりして、企業の個別のニーズに合わせてプログラムを構成することも可能です。

今後のマッチングファンドの展望について教えてください。

西村:企業の人材戦略を中長期的に支える仕組みとして、マッチングファンドの導入企業を増やしていきたいと考えています。ITという分野は、これからの企業の成長にとって不可欠なものとなっていくはずですが、このITという分野ほど、「学び続ける必要がある」分野はないと思います。社会人の「リスキリング」という言葉は言われて久しいですが、社会人でありながら「働きながら学べる」というこのスタイルは、これからの人材育成のカギでもあり、企業の成長のカギでもあると思います。

たとえばマッチングファンドを一度導入されると、毎年の人材獲得にも有利に働きますし、企業の継続的な人材育成、ひいては企業の成長にも大きな要素となっていくはずです。

サイバー大学での学びは実践的なものを体系的に網羅しており、業務改善や生産性向上にも直結します。人材育成を大切にする企業の皆さまと、マッチングファンドで伴走し、ご一緒に人と企業の未来を明るくしていきたいと思います。

サイバー大学は2007年に開学した通学不要の通信制大学であり、セキュリティ、ネットワーク、AI、ソフトウェア開発等のテクノロジー分野から、プロジェクト管理、経営戦略、生成AIの活用に至るまで、実践的かつ体系的な学びを提供している。場所や時間に縛られず学習を継続できる教育・サポート環境が整備されているため、働きながら学ぶ社会人学生が多数在籍。企業の人材育成や福利厚生にも活用されている。また、大学運営にくわえ、法人向けにeラーニングプラットフォームや研修コンテンツの販売も行っている。

HRのトレンドと共に、HRソリューション企業が展開するさまざまサービスをご紹介。自社に最適なソリューションを見つけてください。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント