HRDXによる人材データの可視化と能力開発の促進

HRDXによる人材データの可視化と能力開発の促進

本コラムは、FCCフォーラム2023オリジナル講義テキストに掲載された内容です。

人的資本経営に向けたHRDXによるデータ活用の取り組み

1.HRテクノロジーの活用

昨今、DXにより各種データの収集が容易となり、科学的な手法(客観的な方法やデータに基づいてシステム的に分析・対策を打つ活動)が用いられている。結果として、人材に関わるデータをさまざまな価値向上や生産性向上につなげる動きが本格化し、多くの企業でデジタルツールの活用が進んでいる。ただし、やみくもにDXを進めても自社の価値や生産性は向上せず、逆に非効率に陥ったり、現場を混乱させたりしかねない。

まずは成長戦略・人材戦略を前提として最適なマネジメントプロセスを描き、その実現に向けた最適な手段としてDXを進めることが重要である。そしてその取り組みにおいては、トップから現場の人材までを含めた、組織内の全ての人の力を最大限に生かしていくことが必要だ。

これまでの人事・教育分野では、人材のスキルや各種判断を"属人的なアート"とも呼べる「感覚的な能力」と解釈する時代が続いていた。そのため、判断を伴う高度な業務はその人独自のノウハウとなり、クローズに運用されているのが現状である。しかし人的資本経営を推進する上では、HRテクノロジーの活用を通じたHRデータの可視化が不可欠である。一連の取り組みを通じて、感覚的な能力を科学に変える「数字で語るカルチャー」の醸成と定着が求められる。

2.HRDXに向けた取り組み手順

具体的なHRDXへの取り組みについては、次の3つの流れを押さえていただきたい。

(1)成長戦略、人材戦略に基づいた導入

自社の価値向上・差別化を前提に、人材戦略・方針を展開するためのツールとしてDXを行う。戦略が不明確な状態における単なる手段としてのDXは、結果として生産性、競争力を低下させてしまう。ましてや、DXを目的にするのは本末転倒であり、現場を混乱させるだけである。

(2)「中長期的な投資」と考える

中長期的な人材への投資としてDXを行うという視点も必須である。短期的なコスト削減策ではなく、継続的に幅広く、最低でも3年以上の期間をかけて活用していくのだ。人事分野において、目先のコストダウンを目的にDXを進めることはお勧めしない。

(3)経営トップと人事が一体となり展開・運用を進める

人事戦略の具現化に向けたDX推進においては、経営トップと人事責任者を中心に取り組む。また、現在のアナログの視点とDXの双方の視点を組み合わせる必要もある。全てをデジタル化するのではなく、全体最適の視点で目的に合わせて活用手法や運用手法を検討しなければならない。

そのためには、導入検討、展開、運用プロセスにおいて、複数のメンバーによって組成したプロジェクトでさまざまな意見を交えながら意思決定するとよい。トップ、人事部門、現場メンバーの連携により最適な進め方を模索していただきたい。

3.HRDX化へのステップ

まず、人事部門全体の流れについて再確認する。

人事管理部門は非常に時間軸が長く、業務ごとの特性も異なる。人材を採用して、配置・異動、能力開発を行い、就業条件を整え、評価、昇格・昇進、給与・賞与などの処遇を行いながら退職までをサポートする。

これら全てのプロセスにおいて一気にDXを進めるのは、コストと工数の観点から現実的ではない。入り口の「採用」、そして人的資本経営の要となる「能力開発」、定期的に実施する「人事評価」から進めるのが有効である。

ここでは、この3つの項目をサポートするシステムを解説する。

(1)採用管理システム

採用管理のプロセスでは、戦略的人材ポートフォリオに応じた専門人材の獲得が求められ、大きな期待が寄せられる。したがって専門人材採用への投資として、採用システムの導入は有効な手段といえる。

また、採用という業務は同じプロセス(採用計画の立案、求人情報の掲載、セミナー・説明会の実施、選考、面接、内定、入社後フォロー)を繰り返すためシステムを活用しやすく、ノウハウの蓄積と同時に生産性向上にもつながりやすい。「人事領域を数字・データで語る」というカルチャーづくりの最初のステップとしても有効だ。

(2)能力開発システム

能力開発は、人的資本経営を実現するために最も重要なプロセスである。ここで活用できる代表的なツールとして、タレントマネジメントシステム(社員の個人情報や異動、評価などの情報をデータ化、一元管理するシステム)が挙げられる。タレントマネジメントシステムは多くの機能を持ち、各種人事データの集約も可能だ。半面、導入に当たっては、システムの活用設計やデータ収集、集約などのプロセスにおいて多大な労力を要するため、DXを始めたばかりの企業ではリスクが大きい。先に体制面を整えた上で導入していただきたい。

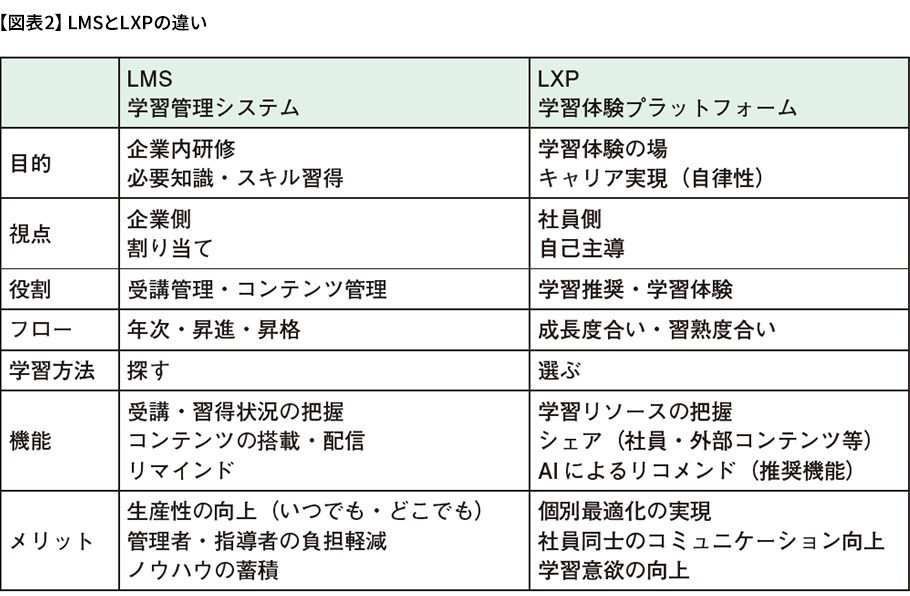

また、学習管理システムには、LMS(ラーニング・マネジメント・システム:学習コンテンツの提供や学習履歴などが管理できるシステム)や、LXP(ラーニング・エクスペリエンス・プラットフォーム:LMSの進化形で、テクノロジーを用いて社員個人の課題やニーズに応じた最適な学習プログラムを提供できるシステム)などがあり、こちらについての詳細は次の項にて後述する。

(3)評価管理システム

評価管理システムは、採用・人事など他のシステムと連携する場面も多く、活用の幅は広い。評価管理は各社が独自のシステムを用いて実施していることが多いため、新たなシステムの導入時には評価制度の再設計や現在の内容の改定などが発生することがある。そのため、導入時にはある程度の柔軟性が求められる。

人的資本最大化に向けた能力開発

企業を取り巻く環境の変化に伴い、必要とされる能力も変化している。これまで身に付けてきた能力が陳腐化し、将来を見据えて能力を習得しなければ活躍できない時代が近付いているのだ。経済産業省が2022年5月に発表した「未来人材ビジョン」では、デジタル化や脱炭素化などの影響による必要能力の需要変化を仮定し、2030年および2050年にどのような能力が求められるのか分析している。その結果として、基礎知識や高い専門性に加えて、問題発見力や的確な予測など根源的な意識・行動面に至る能力や姿勢が求められると予測されている。

このような環境変化を感じている若手社員は、キャリアを生かせる企業か、新たな学びを得られる環境かを見極め、自身の人的価値を最大化できる企業を選ぼうとしている。企業にとって社員の能力開発への投資は、「企業の将来を決める」と言っても過言ではない状況へと差し掛かっている。

一方、企業は成長とともに組織の細分化が進み、職務と社員の専門性が強く結び付いていく。今後は社員が自らの専門性の追求(プロフェッショナル化)を支援することで組織の生産性を高めるアプローチが必要である。そのためには、多種多様な能力を有した個々の人材能力開発を展開できる仕組みづくりが求められる。

新時代に向けた学ぶ環境、内容、手法をデザイン

1.社員の視点で学ぶ環境を整備する

近年、新型コロナウイルスの感染拡大などの影響による働き方・価値観の多様化を背景に、多くの企業がeラーニングの導入や、LMSによる受講管理を行い、企業内研修の受講促進に取り組んでいる。

学習コンテンツは、年次・階層・職種別に習得すべき知識・スキルを企業側が設計しているケースが多い。しかし、組織構造が細分化・専門化し、社員の多様性・専門性も高まる中、LMSに当てはめて人材を成長させていくには限界がある。

そこで着目すべきはLXPへの転換である。【図表2】の通り、LXPは社員一人一人のキャリア実現を目的としたプラットフォームである。主な特徴は次の3つだ。

1つ目は、個別最適化の実現である。社員が抱えている成長課題やニーズに応じて、最適なカリキュラムや研修内容をAIが自動で提案する。AIは、社員一人一人の能力・経験・職場環境などのデータに加えて、カリキュラム・研修の受講結果を基に提案する。

2つ目は、コミュニケーションの活発化である。LXPを通じて学びの疑問点や気づき、お勧めのコンテンツや書籍、動画などを共有しコミュニケーションを深める。

3つ目は、自分の実現したいキャリアを踏まえて、ラーニングパス(目的や課題に合わせてあらかじめ設計された学習カリキュラム)に基づき受講できることだ。企業側からの指示ではなく、自主的に学ぶ人材育成システムを通じて、本人の学習意欲も向上させる。

2.「理解」から「共感」につながる学びを設計する

研修というと、企業側が準備した階層・職種・テーマ別のカリキュラムにのっとって提供されることが当たり前であった。だが、それでは主体的な学びにはつながらない。

活用度合いの差を生む要因は何なのか。これを突き止めるべくログイン回数が多い企業について分析したところ、いくつか共通点が確認できた。

(1)自社の成功事例・ノウハウが盛り込まれたコンテンツ

1つ目の共通点は、成功事例や具体的なノウハウなど、リアルな情報が盛り込まれていることだ。仕事の原理原則や基本を分かりやすく整理しただけのコンテンツでは、受講者は退屈しがちである。講師が自社で培ってきた経験やノウハウなど、リアルな情報を加えることにより受講者の興味を引くことができる。

建設会社のA社では、現場所長クラスの講師が講義を行う際、これまでの経験や現場で実践してきたことを「カン・コツ・ツボ」という3つのポイントに分けて盛り込んでいる。ポイントは「いかに社員のキャリアや業務のリアルに近付けられるか」である。

(2)「楽しさ」「ユーモア」などの一工夫

2つ目の共通点は、「楽しさ」「ユーモア」などのエンタメ性である。講師が一方的に淡々と説明する講義はないだろうか。特に若手社員はYouTubeやInstagram、TikTokなどの動画コンテンツに親しんでおり、短い時間で分かりやすく、エンタメ性も高いコンテンツに慣れている。こうした受講者の傾向に合わせて、企業側は教え方を変えていかねばならない。

B社の動画コンテンツは、テレビ番組をパロディー化したり、講師2名で漫才のように掛け合いをしたりしながら講義を進めていく。またTikTok風に動画を仕上げるなどの工夫も施している。

(3)社員からの共感が得られるインナーブランディング

研修の受講率・視聴率が高まらない原因の一つに、そもそも自社にそのようなコンテンツがあることが知られていないという問題がある。自社の人材育成の仕組みを啓蒙する手段として、グループウエアでの告知やメールでの案内のみにとどまってはいないだろうか。

アカデミーへのログイン回数が多い企業では、共通してインナーブランディングへの工夫がみられた。例えば、C社では動画コンテンツの受講を促進するため、社内報で動画コンテンツのポイントをまとめた短い動画を投稿。動画製作時のNG集なども公開し、研修のリアルな部分を社員へ発信している。ポイントは「社員の興味をいかに引きつけるか」である。

3.「体験」「可視化」をキーワードに学習手法を設計する

(1)体験学習システム

タナベコンサルティングでは、HR領域において「インプット×体験×アウトプット」を通じた学習体験を提供してきた。特に今後は「体験」を通じていかに社員の共感や気づきを得られるかが重要である。そこで、タナベコンサルティングが開発した「企業経営を体験できる」サービスである「マネジメント・エクスペリエンス・オンライン(MX)」をご紹介したい。

MXは、プレーヤーそれぞれが架空の企業経営者となり、ゲームを通じてリアルな経営を学ぶ研修プログラムである。競合や市場の動きを予測して戦略策定をしたり、財務分析をしたりしながら経営判断を繰り返し、他プレーヤーから市場のシェアを奪って売り上げを伸ばしていく。実際の経営環境と同じく予測可能な要素と不可能な要素が織り交ぜられ、現実同様に難しい決断を迫られるリアルなゲームである。

この研修は、普段の実務では培われない経営者目線での思考を繰り返すことで、受講者の視座を高める効果がある。本来であれば企業変革を成し遂げた経営者の話を聞いたり、実際の改革の現場に足を運んだりして得る「体験」的な学習を、ツールを使うことで疑似的に提供できるのである。次なる時代の学習方法の一つとして、ぜひ導入を検討いただきたい。

(2)数値・データの可視化による成長の実現

社員の自主性を促すためには、年次や等級に基づいて受講を強要するのではなく、キャリアの実現という成長軸で学びを促進する文化の醸成が求められる。ここで重要となるのは、「成長の可視化」だ。

「理想のキャリアを実現するために何が足りないのか」を把握するためには、スキルマップ(力量評価表)での能力の可視化と、キャリア開発制度による経験・キャリアの可視化が欠かせない。そうした客観的なデータに、誰でも自らアクセスできるような環境を整えることが、社員の自主性を促すことにつながるのである。

※本コラムは盛田が、タナベコンサルティングの経営者・人事部門のためのHR情報サイトにて連載している記事を転載したものです。

【コンサルタント紹介】

株式会社タナベコンサルティング

HRコンサルティング事業部 エグゼクティブパートナー

盛田 恵介

セミナー責任者を経てコンサルティングに携わる。人づくりをデザインする総合プロデューサーとして、中堅・中小企業の人事・教育制度構築から運用に至るまでトータルでサポート。特に、様々な業種・業態の企業内大学(社内アカデミー)設立に実績を有し、多くの社員の成長を促すプログラム開発にクライアントから高い評価を受けている。

主な実績

・上場・中堅ゼネコンのアカデミー構築・運用支援

・中堅スーパーのアカデミー構築・運用支援

・中堅飲食業のアカデミー構築支援

・金属加工・製造業のアカデミー構築支援

・中堅建設業の人事制度構築支援

・中堅製造業の次世代幹部育成・ジュニアボード運営支援

・中堅サービス業、建設業、製造業企業の中期ビジョン策定

・卸売業、サービス業、建設業、製造業の社内アカデミー構築&人材育成支援

このコラムを書いたプロフェッショナル

タナベコンサルティング HRコンサルティング事業部(タナベコンサルティング コンサルティングジギョウブ)

コンサルタント

強い組織を実現する最適な人づくりを。

企業において最も大切な人的資源。どのように育て、どのように活性化させていくべきなのか。

企業の特色や風土、文化に合わせ、組織における人材育成、人材活躍に関わる課題をトータルで解決します。

タナベコンサルティング HRコンサルティング事業部(タナベコンサルティング コンサルティングジギョウブ)

コンサルタント

強い組織を実現する最適な人づくりを。

企業において最も大切な人的資源。どのように育て、どのように活性化させていくべきなのか。

企業の特色や風土、文化に合わせ、組織における人材育成、人材活躍に関わる課題をトータルで解決します。

強い組織を実現する最適な人づくりを。

企業において最も大切な人的資源。どのように育て、どのように活性化させていくべきなのか。

企業の特色や風土、文化に合わせ、組織における人材育成、人材活躍に関わる課題をトータルで解決します。

| 得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、人材採用、人事考課・目標管理、キャリア開発 |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| 所在地 | 大阪市淀川区 |

このプロフェッショナルの関連情報

従業員満足度 未来の人事戦略策定につなげる【エンゲージメントサーベイ】

人的資本経営において必要となる「明確な指標」を設け「働きがいと働きやすさ」を分析し、人的資本経営への変革をもたらします。

適性検査・スキル測定 Leader KARTE(幹部適性診断)幹部としての適性を総合判断

企業の成長発展に重要な幹部人材の育成・発掘に最適な幹部適性診断サービス

人事制度 新たな働き方と多様なキャリアへ対応する「人事制度・教育制度相談会」

人事領域の戦略・専門コンサルタントがその場でアドバイス! 社会情勢や価値観の変化、理念に沿った人事施策へ着手しませんか?

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント