SL理論

SL理論とは?

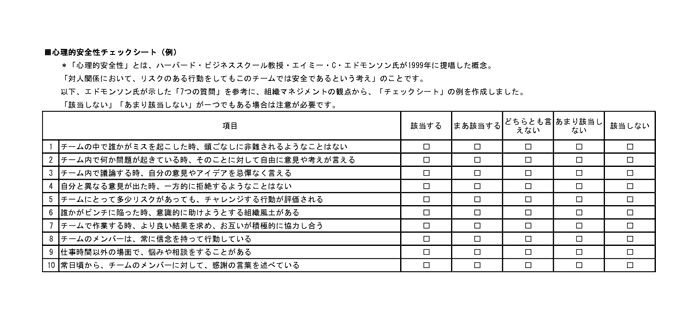

「SL理論」とは「シチュエーショナル・リーダーシップ理論(Situational Leadership Theory)」の略称で、部下の能力・経験・意欲などの成熟度や状況に応じて、リーダーシップスタイルを柔軟に切り替えるマネジメントモデルのこと。1977年、米国の行動科学者ポール・ハーシーと、組織心理学者ケネス・ブランチャードが提唱しました。部下に合わせて適切な接し方に切り替えることでより効果的なリーダーシップを発揮できるため、個別最適マネジメントを実現するフレームワークとして広く取り入れられています。

“手取り足取り”から“完全委任”まで

切り替えるべき四つのリーダーシップ

新人は手取り足取り面倒を見るが、ベテランには裁量を持たせて自由に動いてもらう。一見当たり前に聞こえるこの振る舞いを理論化したのが、SL理論です。SL理論では、まず「能力」と「コミットメント」の観点から成熟度を4段階に区分します。その上で、それぞれのグループに対して適切なリーダーシップを用います。

技術もコミットメント(やる気)も低い「成熟度1」の層には、「教示的リーダーシップ」が必要です。経験も自信もない部下がリーダーに望むのは、目的を達成するための方法などの具体的なアドバイス。仕事の手順をチェックし、進捗(しんちょく)も細やかに確認する必要があります。

やる気はあるが技術が追いついていない「成熟度2」の層には、「コーチ型リーダーシップ」が適しています。例えば入社2〜3年目の社員は、基本スキルは身についていても、まだ自信が揺らぎやすいでしょう。そのため業務に関する指示だけでなく、本人のやる気を引き出すための援助的な行動が必要です。企画書や資料についてフィードバックする際は、改善に向けたポイントを細かく示しつつ、本人の意思やアイデアを引き出し、自信を少しずつ積み上げてもらいます。四つのリーダーシップの中では最も工数がかかりますが、次の段階に進むために向き合うことが必要です。

経験や技術は十分で自律的に仕事を回せるけれど、やる気がない「成熟度3」の層には、意思決定を共有し、相談役に回る「参加型リーダーシップ」がよいでしょう。スキルはあるけれど何らかの理由でそれを発揮できていない場合、細部は本人に任せつつ、一緒に最適な環境を作り出す必要があります。

そして、高い専門性とコミットメントを兼ね備えた「成熟度4」の層には「委任型リーダーシップ」で接します。細部はもちろん、意思決定までの大半をそのメンバーに委任。進捗の報告は受けつつ、見守ることに徹し、必要なときだけ介入します。ただし、放置は厳禁。「見守っている」と感じさせるためのコミュニケーションは必要です。

SL理論は「万能なリーダーシップは存在しない」という前提のもと、指示と支援のバランスを状況に合わせて変化させるフレームワーク。部下の成長フェーズを正しく捉え、柔軟にタイムリーに型を切り替えることが、混沌(こんとん)とした現代のビジネス環境下で成果を上げる鍵となるのです。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント