権限委譲が進む組織進化のプロセス

なぜホールディング経営が選ばれるのか?権限委譲が進む組織進化のプロセス

本コラムは、ダイヤモンド社発行の「ホールディング経営はなぜ事業承継の最強メソッドなのか」の第1章の記事です。

―なぜホールディング経営が選ばれるのか?権限委譲が進む組織進化のプロセス

組織戦略のトレンド

かつて、「カンパニー制」がもてはやされた時代があった。

カンパニー制とは、1994年にソニーが取り入れた組織体制である。ソニーはそれまでにあった19の事業本部を8つの「カンパニー」という単位にくくり直し、それぞれに製造から販売までの責任者として「プレジデント」を置いた。事業本部長よりもさらに大きな責任と権限を委譲したのである。その目的は、よりスピーディーかつ自律的な組織をつくることにあった。8人のプレジデントには、従来社長が有していた権限のうち、一定規模内の投資決裁権やカンパニー内の人事権などが委譲された。また、事業本部制のときよりも厳密なP/L(損益計算書)責任とB/S(貸借対照表)責任、加えてキャッシュフロー責任が課されることになった。当時の大賀典雄社長は、各プレジデントに自己完結型の組織運営を行う一企業の経営者になったつもりで企業家精神を発揮してもらおうと考えたという。より自律的な「小さな会社」と「小さな社長」たちがソニーのなかに生まれたのである。

当時、これに倣いカンパニー制を導入する中堅・中小企業も少なからずあった。目的はソニーと同様である。企業規模こそ違えど、事業が多角化していく過程のなかで一人の社長によるトップダウン経営では戦略的な意思決定が遅くなり、マーケットの変化やニーズの多様化についていけなくなるからである。

しかしながら、このカンパニー制は一過性のブームで終わってしまった感を否めない。事実、現在カンパニー制を導入している企業は皆無に近いといえる。ソニーも2005年にカンパニー制を廃止したが、その理由は同制度のデメリットが露呈して本来の目的を達せられなくなったことにあるといわれる。導入後10年が経過して、一種の制度疲労が出てきたのかもしれない。

一方で、もっと抜本的な法改正が1997年にあった。純粋持ち株会社の解禁である。ソニーがカンパニー制を敷いてからわずか3年後のことだ。純粋持ち株会社は第二次世界大戦後、財閥解体の一環としてGHQにより禁止された。

以後、日本では半世紀以上にわたって純粋持ち株会社によるグループ経営はできなかったのである。純粋持ち株会社が解禁されて以降、その数はうなぎ上りに増加していると言っても過言ではない。もし解禁が10年早かったら、ソニーも分社化してホールディング化していたかもしれない。カンパニー制はあくまでも"仮想分社化"であり、純粋持ち株会社が禁止された体制下で編み出された知恵だったと思われるからである。

企業の合従連衡も1997年を機に変わったといえる。それまでは経営統合といえば合併が主流であった。バブル経済崩壊後の都市銀行や地方銀行の合併などが思い浮かぶであろう。しかし今では、持ち株会社による経営統合がほとんどであるといってよい。企業文化や制度、システムなどを統合しなければならない合併に対し、持ち株会社による再編はそれぞれのブランドや形を残したままで経営統合できるため、組織的なストレスやコンフリクトが少ないのだ。

持ち株会社によるホールディング体制への移行は、まず大手企業が先行したといえる。今では「ホールディングス」とつく社名は数多くある。そして、この流れが中堅企業や中小企業に波及しつつあるのが昨今のトレンドなのである。非上場のオーナー企業の場合、抜本的な組織再編を機動的に行うことは少ない。実行する機会は事業承継期など数十年に一度に限られるだろう。近年ピークを迎えている事業承継期は、言い換えれば中堅・中小企業が組織構造を抜本的に見直す絶好の機会なのである。

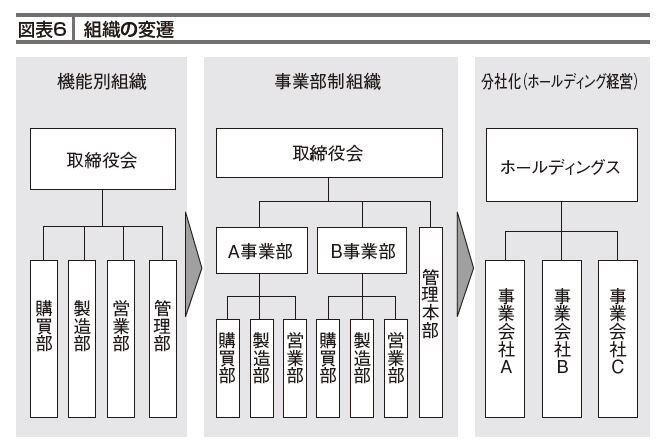

組織は「生きもの」であるため、企業の成長とともに進化し続けなければならない(図表6)。創業したばかりで企業規模が小さく、家業に近い段階であれば組織戦略は不要であろう。社長がすべてのことを意思決定し、あらゆることに対して指示を出せるからだ。しかし企業規模が大きくなると社長が日常のすべてに意思決定すれば機動力の低下を招き、その成長スピードは鈍化してしまう。適切に権限委譲をしなければならなくなるのだ。

まず経営活動を機能ごとに役割分担し、その役割の範囲内で権限委譲をしていくことになる。

製造業であれば、会社全体を営業・製造・仕入・財務・総務などの部門に分け、それぞれに管理者を配して機能分化することが多い。これを「機能別組織」という。最もポピュラーな組織構造であり、今でも多くの中堅・中小企業がこの機能別組織を採用している。この組織は役割分担が明確であるため機能が重複するというムダがない。機能ごとの専門能力を高めていくには適切な組織であるといえる。一方、各機能は互いに利害が対立する構造なので、先に述べたような「営業対製造」や「営業対開発」などの組織的なコンフリクトを起こしやすく、その調整や全社的な意思決定をトップに依存せざるを得ない。つまり権限がトップに集中するため、機能別組織は「ワンマン経営組織」であるといえ、これが最大のデメリットとなって成長を阻害するのである。

機能別組織のデメリットを発展的に解消し、さらに進化させた組織が「事業部制組織」である。カンパニー制に移行する前のソニーが取っていたのが、この形態だ。これは事業ごとに部門(通常は事業部)を分けてそれぞれにリーダーを配置する組織で、その事業部のなかに製造・営業などの機能を置く。業務プロセスの循環が事業部単位で完結するために事業部長の裁量が大きくなり、顧客の細かな要望やマーケットニーズの変化に対しトップにおうかがいを立てることなくスピーディーに対応できるというメリットがある。一方で権限が大きくなる分、事業部長がいわゆる"お山の大将"的になり、ほかの事業部との軋轢を生じるといったセクショナリズムの問題が出やすくなる。そのため全社的な横串機能も重要になる。その横串機能に一定の権限を持たせて正式に組織化したものが「マトリックス組織」であるが、ここでは詳しくは言及しない。

事業部制組織は事業ごとに部門を編成するのが原則であるが、広域な営業活動を展開する商社などがエリアごとに部門を編成する「エリア事業部制」も多く見受けられる。営業所やそれを統括するブロックなどは、地域で収益単位が独立しているためこの形を取りやすいのである。

特に顧客に密着して拠点展開することが多い中小企業によくある形といえよう。この「エリア事業部制」の場合、各拠点の事業構造は同質であり、前述の通り、収益単位が明確であるためマネジメントはしやすいといえる。しかしながら、全社的な成長戦略を推進しようとするときにその取り組みスピードに拠点格差が出るなどのデメリットがある。地域が離れているなど物理的な条件により、先の事業部制組織に輪をかけて"お山の大将"が育ちやすいことがその原因である。

事業部制組織がさらに進化すると、各事業部を事業会社として分社化し、事業部長を社長としてより大きな権限を与えるようになる。ソニーのくだりで述べたように、事業部制組織では事業部長がP/L(損益計算書)責任のみを負っていたのに対し、分社化された事業会社の社長は一定のB/S(貸借対照表)責任やキャッシュフロー責任まで担うことになる。損益計算書は事業年度単位(通常は一年)の経営成績であるが、貸借対照表は創業からの複数年にわたる蓄積であるため、より長期的な視点で企業の成長発展にコミットしていくことが求められるのである。

一方で、分社化した事業会社の経営者により大きな権限を委譲するとセクショナリズムがさらに進み、各社がバラバラになって空中分解してしまうリスクが高まる。そこで通常は複数の事業会社の上に純粋持ち株会社を置き、全体的な戦略の意思決定と内部統制を機能させる。これが本書のテーマであるホールディング経営のモデルである。全体の軸を揺るがすことなく、バランスを取りながら成長していくことが重要なのである。

「経営は環境適応業である」というが、組織も絶えず変化する経営環境に合わせて進化していかなければならない。創業60年超の還暦企業をモデルケースにすれば、創業したのは戦後であり、高度経済成長期など日本経済が右肩上がりで伸びていた時代に業容も大きく拡大した。世代でいえば創業者世代が一致し、トップダウン型である「機能別組織」が有効に機能した時代だったといえよう。その後、日本経済が成長期から成熟期に差し掛かるとマーケットニーズが細分化し、多様化するようになる。また、その変化も激しく機能別組織ではスピーディーに対応できなくなるため、事業部制組織などの権限委譲モデルが求められるようになった。この段階は概ね第二世代と一致するだろう。

第三世代以降の将来においては、2020年を境に外部環境の不確実性はますます高まっていくことが想定される。その多様性と変化に対し、経営体制の機動力もさらに高めていかなければならない。現在、活況となっているM&Aなどで機動的に他社のノウハウを取り込む戦略も有効であろう。ホールディング経営は、このような時代環境の変遷のもとで将来に向けた持続的成長モデルとして選択されている、といえるのである。

※本コラムは中須が、ダイヤモンド社発行の「ホールディング経営はなぜ事業承継の最強メソッドなのか」の第1章の記事、タナベコンサルティングのコーポレートファイナンス・M&Aの情報サイトにて連載している記事を転載したものです。

【コンサルタント紹介】

株式会社タナベコンサルティング

執行役員 九州本部 副本部長

兼 コーポレートファイナンスコンサルティング戦略推進担当(ホールディングス&グループ経営)

中須 悟

「経営者をリードする」ことをモットーに、企業の財務収益構造や組織体制、資本構成を大局的かつ戦略的に改革するコンサルティングを得意としている。また上場・中堅企業における事業承継、ホールディング経営推進のスペシャリストとして、建設業、物流業、不動産業、製造業、小売・サービス業など幅広い業種での実績があり、全国で活躍中。CFPR認定者。

主な実績

・東証一部上場企業のホールディング経営体制構築コンサルティング

・地場中堅企業グループのガバナンス体制支援コンサルティング

・6次産業グループの経営体制づくり・経営者育成コンサルティング

・地場中堅ホールディングスのグループ人事制度構築コンサルティング

- 経営戦略・経営管理

- 法改正対策・助成金

- リーダーシップ

- ロジカルシンキング・課題解決

- 財務・税務・資産管理

新しい経営技術で企業価値向上を実現する。

コーポレートファイナンス領域において、資本政策・組織再編・M&A・PMIまでワンストップでご支援。

タナベコンサルティングでは、グループ経営、組織再編からコーポレートガバナンス、海外戦略、M&A、DXなど企業価値向上のために必要なコンサルティングサービスを提供し、単純な手段に留まらない、企業の経営強化の支援を行います。

タナベコンサルティング コーポレートファイナンスコンサルティング事業部 コンサルタント(コンサルタント) コンサルタント

| 対応エリア | 全国 |

|---|---|

| 所在地 | 大阪市淀川区 |

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント