従業員の健康と経営へ影響するウォーキング施策(前編)

近年、健康経営の一環としてウォーキング施策を実施する企業・団体が増えています。中には歩数計測アプリの利用補助や、福利厚生のカフェテリア制度のポイントといった金銭的なインセンティブを与える法人もあり、見合った効果として社員の健康意識やエンゲージメントの向上が期待されます。

一方で、健康に関する取り組みは「良さそうな施策をやってみる」からスタートすることもあり、施策を実施する意味付けや参加率向上に苦慮することもあるでしょう。

前編となる本記事では、健康経営としてのウォーキング施策の効果や実態調査について解説します。

目次

健康経営におけるウォーキング施策

ウォーキング施策のカバーする範囲

ウォーキング施策がもたらす効果

ウォーキング施策に関連する開示

健康経営優良法人2024

有価証券報告書

健康経営におけるウォーキング施策

以前から健康維持や生活習慣病の予防を目的としてウォーキングに取り組んでいる人はいましたが、近年では健康経営の1つとしてウォーキング施策を取り入れる法人が増えてきています。

健康経営優良法人2024認定法人の「フィードバックシート公開に同意した法人※」のうち、51.7%がなんらかのウォーキング施策を行っていることがわかりました。

※参考:経済産業省. 健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト「ACTION!健康経営」.認定企業評価結果(フィードバックシート)の開示

健康経営施策として、ウォーキング活動の実施による健康への効果があるほか、施策の仕掛けや運営方法によっては、組織間交流や従業員のエンゲージメント向上が期待できます。

また、参加率向上の手段として、運動習慣支援アプリの利用料を補助する、あるいは歩数に応じたカフェテリアポイントを付与する、といった福利厚生施策が実施されています。

ウォーキング施策がもたらす効果

ウォーキング施策がもたらす効果としては、主に以下の2つが挙げられます。

・従業員個人に関する健康状態とパフォーマンスの向上

・組織内のコミュニケーション活性化による相互理解とエンゲージメント向上

従業員個人に関する健康状態とパフォーマンスの向上

従業員個人の健康状態の改善として、「アブセンティーイズム:心身の体調不良によって就労に影響をきたし、遅刻早退、欠勤、休業等で業務自体を行えていない状態」「プレゼンティーイズム:就業はできているものの、頭痛、肩こり、腰痛、花粉症等様々な健康上の問題からパフォーマンスを十分に出せていない状態」の解消のほか、健康状態の維持(疾病の予防)や健康増進の効果が期待できます。

その結果、欠勤・休業していた従業員が就業できるようになることによる就業可能時間の伸びや、就業中のアウトプットの量や質が改善することによる生産性向上も見込めるでしょう。

1.アブセンティーイズムの解消

ウォーキングには、心身の体調不良による休業や欠勤が続く状態であるアブセンティーイズムを改善する効果が期待できます。

アブセンティーイズムは体力や気力が落ち込んでいる状態と考えられるため、太陽の出ているうちにドアの外に出るか、5分程度外出して戻ってくるような「小さな成功体験」を継続して積みあげることが、メンタルの回復に繋がるでしょう。

遅刻早退、欠勤、休業が見られる従業員が心身ともに回復することで就業可能な時間が増えるため、組織のアウトプット量が増加します。

2.プレゼンティーイズムの解消

ウォーキングを取り入れることで、業務は行っているが、慢性的な肩こりや頭痛、腰痛等でパフォーマンスを十分に発揮できていない状態であるプレゼンティーイズムを改善する効果が期待できます。

特に現代は椅子に座ったままのPC作業をしている人が多く、またリモートワークを行う場合に自宅に椅子や机等の環境を十分には整えられない人もいるため、定期的に腕や脚を動かす運動が不可欠です。

不調そのものや不調を抱えていることのストレスから解放されることでパフォーマンスが上がり、生産性向上が期待できます。

3.不健康状態の予防と健康増進

ウォーキングは、アブセンティーイズムやプレゼンティーイズムの状況になる前の、肥満や生活習慣病の予防としての運動習慣の改善への効果も期待できます。中性脂肪の減少や血糖値の改善※1のほか、肺機能の改善、骨粗しょう症の予防※2が見込まれます。

上記のような身体機能の改善や疾病発病率※3の低下は、長期的視点から見れば「従業員がミドル層からシニア層になる中で、パフォーマンス低下や通院・入院等による休暇休業に至る確率を下げていること」を意味します。

現在の人口動態から若年労働者数が減少し続けることは明白であるため、多くの従業員が年齢を重ねてもパフォーマンスをできるだけ出せるように健康を維持・増進させることは、持続的な経営に繋がるでしょう。

※1 出典:糖尿病を改善するための運動(厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト)

※2 出典:骨粗鬆症予防のための運動 -骨に刺激が加わる運動を(厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト)

※3 具体的な疾病発病率・死亡リスクの低下の目安となる運動量については前編の末尾に記載しています。

組織内のコミュニケーション活性化による相互理解とエンゲージメント向上

健康経営は組織活動であり、趣味のサークルのような一部の健康意識が高い従業員だけが参加するのではなく、広く多くの従業員が参加することで組織的な効果を実現するものです。

一人で黙々と健康のための活動を行うことを支援するよりも、数人程度で協同的な関係性ができるよう、施策運営者が促すことで組織内のコミュニケーション活性化が見込めます。

ひいては、従業員同士の業務への相互理解や多様性の尊重、エンゲージメント向上にも繋がるでしょう。

ウォーキング施策に関連する開示

実際に、ウォーキング施策が世の中でどの程度実施され、企業活動の開示・アピールとしてどのように活用されているのか、健康経営優良法人認定企業や日経平均225社の有価証券報告書の内容を調査しました。

健康経営優良法人2024

健康経営優良法人2024に認定された法人のうち、評価結果(フィードバックシート)の開示に同意した2,466法人について調査しました。

参考:経済産業省. 健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト「ACTION!健康経営」.認定企業評価結果(フィードバックシート)の開示

調査方法

評価結果(フィードバックシート)におけるテキスト記述から、以下のいずれかの単語を含む法人数を計測しました。

検索単語:

ウォーキング,ウオーキング,ウォーク,ウオーク,歩数,歩行,歩数計,walk,walk

調査結果

上記の検索単語のいずれかを含んでおり、なんらかのウォーキング施策を行っているであろう法人数は2,466法人中1,274法人(51.7%)でした。

また、健康経営優良法人2024における総合評価ポイントを上記の「ウォーキング施策関連の記述あり(1,274法人)」とそれ以外で比較したところ、

記述あり:平均550.95ポイント

記述なし:平均502.51ポイント

と差が見られました(2,466法人全体では平均値が527.53ポイント、中央値が531.65ポイント)。

・参加率

ウォーキング施策そのもの、あるいはウォーキング施策も含めた健康施策についての参加率を調べたところ、90%近くから数%までまちまちであり、「特に〇〇業種は参加率が高い(または低い)」といった傾向は見られなかった。

・健康アプリの補助

なんらかの健康管理アプリや歩数計測アプリを利用している、あるいは利用を推奨している法人は4割超。一般のアプリに対する利用補助が数多く、その場合は食事管理や睡眠管理も合わさったアプリを利用していて、歩数計測専用アプリのみ利用補助している方が少ない。中には独自アプリを配布している法人も数社あった。

・施策の改善指標

「アンケートによる健康意識の向上」「1か月ないし2か月間のウォーキングイベント期間中やその後の平均歩数」「運動習慣者率」「適正体重維持者率(≒BMI25以上の従業員の割合)」といったものが見られた。

考察

上記の通り、健康経営優良法人2024に認定された2,466法人中、約半数の1,274法人がウォーキング施策を実施しており、メジャーな施策として浸透していることがうかがえます。

総合評価ポイントにおける平均値・中央値との比較や総合順位をグループ化したグラフにおいて、上位のグループがウォーキング施策に関して記述している法人数が多いことから、順位とウォーキング施策の実施にはなんらかの関係があると考えられます。

ただし、ウォーキング以外の施策を含めて「各施策の効果として順位が高くなった」のか「順位が高い法人はそれだけ施策を複数実行できることや、従業員の健康意識が高いため総じてウォーキングにも参加するし、健康効果が上がっている」のか、因果関係は不明です。

有価証券報告書

日経225上場企業のうち、3月決算企業182社が2024年夏に開示した有価証券報告書において、『サステナビリティに関する考え方及び取組』を確認したところ、ウォーキングそのものではないものの、独自開示指標として「適正体重維持者割合」「生活習慣病平均有所見率」「特定保健指導実施率」「有所見率」「アブセンティーイズム」「プレゼンティーイズム」「運動習慣者比率」「健康増進施策参加率」「健康増進プログラムへの参加率」を開示している企業が数社ありました。

上記のような項目を開示することで、健康経営への意識を社内外のステークホルダーへアピールする一つの指標として活用されています。

【参考】疾病発症率・死亡リスクの低減効果と歩行量の目安

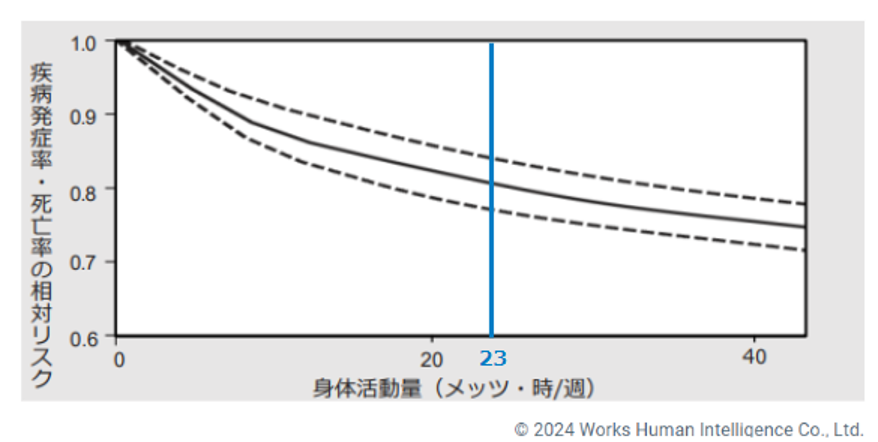

厚生労働省の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」* には『身体活動量が多いほど、疾患発症や死亡リスクが低いという関係がみられ、特に週23メッツ・時程度までは大きなリスク低下が期待できます』と記載されています(※下図参照)。

メッツとは運動強度の単位で、安静に座っている時の活動量を1と基準にし、その何倍のエネルギーを消費するかを示します。国立健康・栄養研究所による「改訂版 身体活動のメッツ(METs)表」** を参照すると、成人では家庭内のゆっくりとした歩行は2.0メッツ、外出時に歩く時速4.5km~5kmは3.5メッツです。

上記の『週23メッツ・時』は、外出時60分弱の歩行(約6,000歩)を1週間毎日続けることで達成可能です。家庭内の歩行(約2,000歩)も合わせると、おおよそ1日の歩数目標は7,000歩~8000歩になります。

※図は『健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023』中の図をもとに弊社改編

*厚生労働省 「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/undou/index.html

**国立健康・栄養研究所「改訂版 身体活動のメッツ(METs)表」

後編では、当社も含めたウォーキング施策の実行事例と、事例から読みとける施策のポイントについて解説します。

このコラムを書いたプロフェッショナル

眞柴 亮

株式会社Works Human Intelligence / WHI総研

入社後、通勤手当や寮社宅等福利厚生を専門に大手法人の制度コンサルやシステム導入を担当。子会社の人事給与BPOベンダーにて、複数顧客に対し人事関連業務のBPRを実施。顧客教育部門であるWorks Business Collegeを経て現職。

眞柴 亮

株式会社Works Human Intelligence / WHI総研

入社後、通勤手当や寮社宅等福利厚生を専門に大手法人の制度コンサルやシステム導入を担当。子会社の人事給与BPOベンダーにて、複数顧客に対し人事関連業務のBPRを実施。顧客教育部門であるWorks Business Collegeを経て現職。

入社後、通勤手当や寮社宅等福利厚生を専門に大手法人の制度コンサルやシステム導入を担当。子会社の人事給与BPOベンダーにて、複数顧客に対し人事関連業務のBPRを実施。顧客教育部門であるWorks Business Collegeを経て現職。

| 得意分野 | モチベーション・組織活性化、法改正対策・助成金、労務・賃金、福利厚生、キャリア開発 |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| 所在地 | 港区 |

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント