ジャーゴン

ジャーゴンとは?

「ジャーゴン」とは、仲間うちでのみ通じる専門用語や表現のこと。例えば、特定の業界でよく用いられる略称や、企業独自の俗語などを指します。ジャーゴンには、効率よく情報を伝達したりコミュニティーの一体感を高めたりするメリットがある一方で、外部の人には理解されにくく疎外感を与える作用があるため、組織が内向きになりやすいデメリットがあります。その特性を理解し、適切に言葉を使い分けることが大切です。

「ジャーゴン多用」が招く外部との断絶。

ジャーゴンの本来の成り立ちとは?

新人:LGTMって何の略ですか? SlackのスタンプでLGTMとつけられたのですが、何のことか分からず……。

先輩:LGTMは、Looks Good To Meの略だよ。何かをレビューして「良さそう」だと言いたいとき、うちの会社ではよく使われるから覚えておいてね。

こんな場面に直面したことはないでしょうか。意味が分からない言葉があったとき、インターネットで検索すれば、たいていの場合は解決できます。しかし、企業独自のフレーズや表現は、行間を読んだり同僚に聞いたりしなければ、意味が分からないことが多いものです。

このように“仲間内”でしか通じないジャーゴンは、入社直後のオンボーディングの観点からも障害になりがちです。「言葉が分からない」ことの不便さ以上に、分からないことで疎外感を抱いたり、「自分は仕事ができないのでは」と自己効力感が下がったりと、新人への影響は決して小さくありません。

ジャーゴンはもともと、専門家同士が効率的にコミュニケーションを取るために生まれました。例えば、医療現場。体温、脈拍、血圧などを測定することを「バイタルをとる」と言ったり、点滴できる血管が見つかることを「ルート確保」と言ったりと、適切な場面や相手に使えば、指示や議論をスピーディーに進められます。

しかし、普段使っている言葉が一般的かどうかを確認しないまま使うと、デメリットを引き起こしかねません。ジャーゴンを多用することで、そのつもりはなくても「身内だけが分かればいい」という態度と受け取られることもあります。外部とのつながりが希薄になったり、組織の風通しが悪くなったりする可能性もあるでしょう。

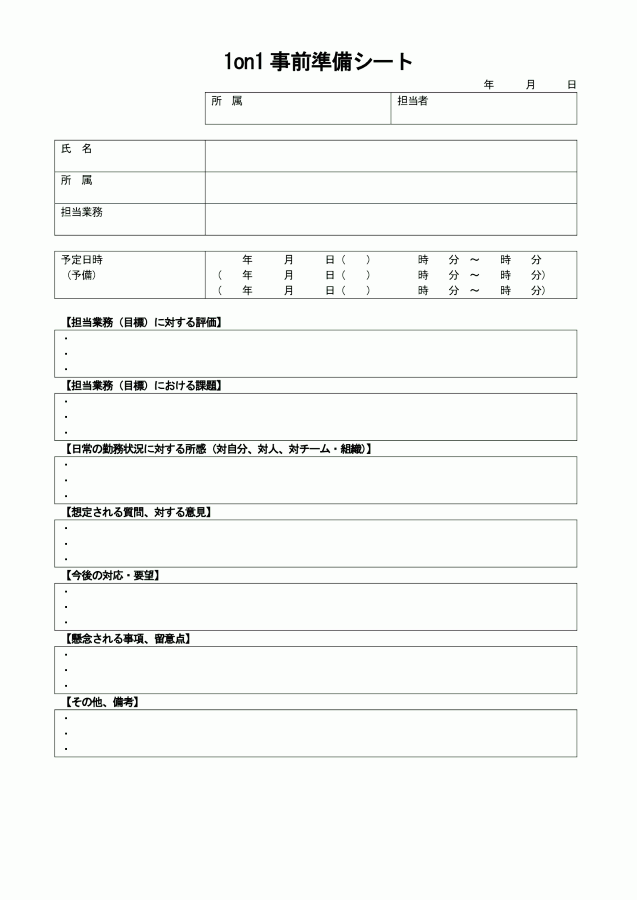

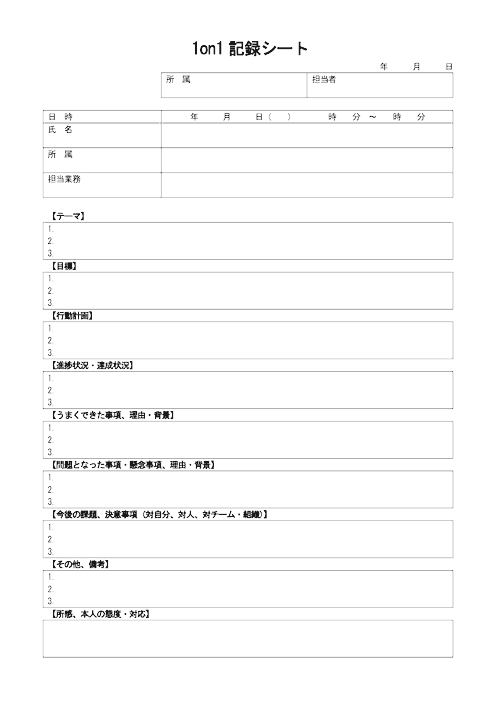

関係者のコミュニケーションを円滑にしつつ、外部の風を取り入れるには、普段使っている言葉に少し意識を向ける必要があります。オンボーディング用に、社内用語を説明するコンテンツをイントラネットに載せるのも良いでしょう。言語面のバリアーを定期的に見直すことは、開かれた組織風土のための大切な姿勢といえるのです。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント