ハラスメント無自覚者のリスクをいかに検知し防止するか

360度評価の事例にみる無自覚者の変化プロセス

- 深井 幹雄氏(株式会社シーベース 代表取締役社長)

ハラスメント問題は組織にさまざまな弊害をもたらすだけに、どのように対策していけば良いかと悩んでいる企業は少なくない。研修を行っても効果があまり見込めないからだ。こうしたなか、ハラスメント問題につながるリスクをいち早く検知し、改善につなげるためには360度フィードバックが役立つという。本講演ではシーベースの深井氏が、豊富な知見やデータを基に、ハラスメント対策に向けた360度フィードバックの活用法と取り組みのポイントを語った。

(ふかい よしお)1995年株式会社日本ブレーンセンター(現 エン・ジャパン)に新卒入社。執行役員として新卒サイト、派遣サイト、エージェントサイトの事業部長を経験。2017年シーベースの代表取締役に就任。事業再編をおこない、組織開発・人材開発を支援するHRクラウドサービス事業に集中。

無自覚なパワハラ行為が多発。周囲も指導しにくいのが実情

シーベース(CBASE)は「すべての人と組織に、気づき、学び、成長を。」をモットーに、人材開発および組織開発の課題解決を支援するHRクラウドサービスを提供している。主力サービスは四つ。個人の成長と組織の発展に貢献する360度評価システム「CBASE 360°」、施策での気づきを真の行動変容へと導く「360°コンサルティング」、360度フィードバックの結果をもとに、行動改善につなげる習慣化支援システム「CBASE Action」、手軽にエンゲージメント調査を行えるシステム「組織診断」だ。

このうち、「CBASE 360°」が目指しているのは、360度フィードバックと対話によって人と組織をアップデートすること。仕事中の自身のふるまいに対する気づきを提供し、自ら改善計画を立て、その行動を習慣化していけるようサポートしている。この特徴が評価され、「CBASE 360°」は大手企業からベンチャー企業まで幅広く導入されており、導入実績は1,000社以上を誇っている。さらに近年では、自治体や大学関係機関からも問い合わせが増えているという。

講演の冒頭で深井氏は、パワハラ問題の動向を取り上げた。まず、個別労働紛争の件数を見るとこの10年間は右肩上がりで伸びている。特に、「いじめや嫌がらせ」の発生件数の増加が目立つ。

「難しいのは、パワハラ行為者のうち約半数が問題行為であると認識していないことです。いわゆる、無自覚なパワハラ行為が発生しています。例えば、上司と部下という立場にあって、上司は業務の適正な範囲であると捉えていても、部下はパワハラであると認識してしまう『グレーゾーン問題』が発生しています」

この無自覚のパワハラ問題は二つの特徴を持ち合わせている。一つは、本人に悪気や自覚がないこと。もう一つは、周囲から指導しづらいこと。これにどう対処していくかが重要だ。

パワハラ対策におけるそれぞれのフェーズに潜む問題と向き合う必要がある

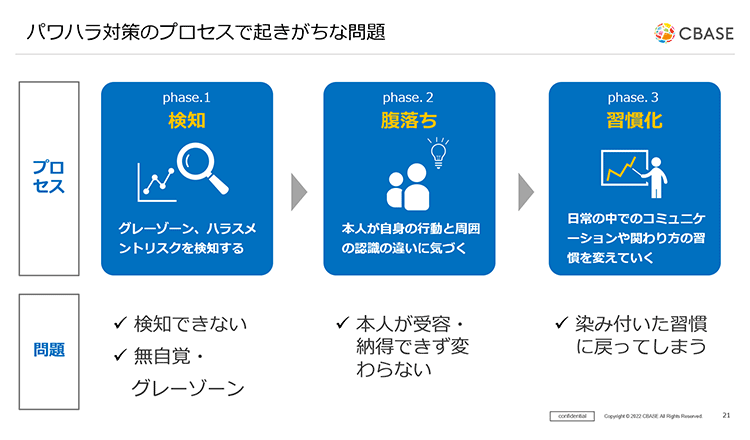

次に、深井氏はパワハラ対策のプロセスとそれぞれのフェーズで起きがちな問題を解説した。

「まずフェーズ1は、検知です。ハラスメントリスクを検知しなければならないのですが、検知できない、あるいは無自覚・グレーゾーンだという問題があります。フェーズ2は、加害者側の腹落ちです。本人が認めないことも少なくありません。そして、フェーズ3が習慣化。改善しなければいけないのに、染み付いた習慣に再び戻ってしまいます」

フェーズ1の無自覚・グレーゾーンの問題に関しては、行為者本人に悪気や自覚はなく、周りも気づけずにいる。そうした状況だと、相談窓口やアンケートの施策を行っても、深刻な状態になってからでなければ情報が上がってこない。これに対してはストレスチェックや組織診断などの方法もあるが、どの部門で問題がおこっているかはわかっても誰と誰のあいだで問題がおこっているかがわからず、当人の行動に関する、客観的に見た事実の吸い上げがどうしても必要になってくる。

フェーズ2の「腹落ち」における問題の難しさは、行為者本人が正しいと思っているため、受容・納得できず変わらないということだ。本人にハラスメントリスクがあることを伝えても、正当な指導であると思いこんでいるので防衛的な行動に走ってしまう。単なる指摘やダメ出しだけでは、行動改善につながらないことを認識しなければいけない。

フェーズ3の「習慣化」では、行為者本人のマインドセットや関わり方に変化が必要となる。それだけに認識もしづらく、変えていくのは難しい。しかも、相手があってのことゆえ、自分一人では解決しにくいだけに新たな行動習慣を確立する支援プロセスが必要となってくる。

360度フィードバックは自分を知る鏡。マインドセットをアップデートする

ならば、具体的にどのように対応していけば良いのだろうか。ここで、深井氏は360度フィードバックの活用について説明した。

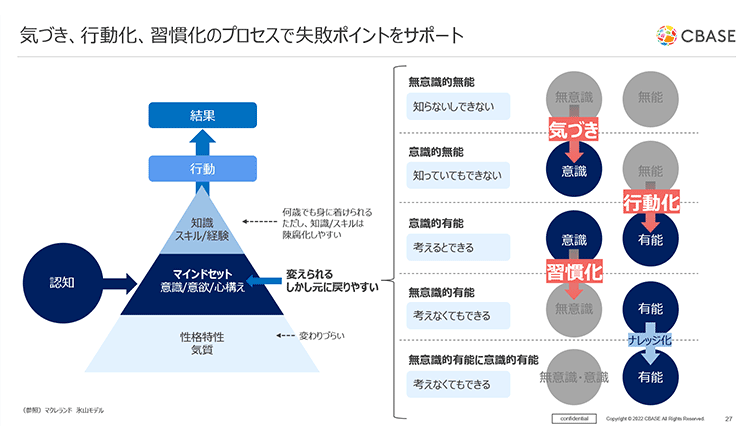

「パワハラの当事者、加害者になっているのは高業績者、部門や事業をけん引している人であることも多いものです。成果のため、組織のためと思って行動する。そのために知識やスキル、経験をフルに生かし、マインドセットとしてはむしろ良かれと思っている。

それが受け手からするとパワハラだと感じてしまう構図になっているのであれば、マインドセットをアップデートしたり、自分が思っている世界だけではないと気づかせたりすることが必要です。そうしなければ、行動は変わりません。そこで有効になってくるのが、他者の認知を活用してよりマインドセットを改めることです」

その際に重要なのが、学習における五つの段階を踏んでいくことだ。まずは、気づきにより意識をさせる。次に意識して行動ができるよう行動化する。その上で、習慣化して無意識でもできるようにする。これらのステップが不可欠だ。

「マインドセットのアップデートに役立つのが、360度フィードバックです。まさに、仕事中の自分を知る鏡、気づきを得るための鏡と言えます」

次に深井氏は、360度フィードバックがパワハラ対策のプロセスにおいてどう役立つのかを説明した。

まず、フェーズ1の検知では、ハラスメント傾向のある社員を洗い出せる。具体的には、働く社員のフリーコメントを丹念に見ていけば、ヒントが見えてくる。特にハラスメント傾向を含む文章・言葉をピックアップすることがポイントだ。「言葉がきつくてメンバーから恐れられている」「発言がネガティブに聞こえる」などは、その典型と言える。

特定設問に対して極端なスコア構成比が見えた場合も注意を要する。それぞれの設問に5段階で回答してもらうが、一般的には「3」や「4」の評価が多い。もし、「1」や「2」の割合が目立つならば何か問題が潜んでいるはずだ。

「その兆しを検知するためにも、CBASEではAIを活用しています。他者から寄せられた定性コメントの中にある文脈を読み込んで、今後ハラスメント問題を起こしてしまうリスクをレベル別に可視化しています。実際には、縦軸にハラスメントAIが検知したコメントの割合を、横軸に特定設問に対する回答の構成比を置いてマッピングしています。その結果から優先的にフォローアップすべき対象者が検知できるようになっています」

フェーズ2では、360度フィードバックによって気づきや受容・改善を促進できる。その最大のメリットは、自分を知る材料にできることだ。周囲の視点を通じて、知らなかった自分に気づける。強みの承認や期待のフィードバックも大切だ。だが、マイナス面の指摘から入ると、加害者は「自分が責められる」と思うので自己防衛に入りがちになってしまう。むしろ、本人の強みや周囲からの尊敬、感謝を伝えた上で改善点を周囲からの期待として伝えたほうが受け入れられやすい。この順番を間違えてはいけない。

さらに、360度フィードバックは腹落ちと課題設定の機会提供にも効果がある。しかし、マインドセットの問題はかなり根深いので本人に任せきりにせず、しっかりと伴走する必要がある。

「フィードバックする際は、事前にレポートの読み解き方をレクチャーしておかなければなりません。レポートを受け取った後は、本人に個人ワークで考察してもらうだけでなく、上司や人事が1on1で必ずフォローアップすべきです。これでようやく腹落ちできます」

「CBASE360°」は直観的に理解できるレポートなので、本人と他者の認知ギャップを理解しやすい。しかも、大きな観点から入り、徐々に具体的なレベルへと移っていくので無理なく認識できる。実際には、縦軸が本人の回答結果、横軸が他者の回答結果となっており、設問に合わせて他者から見た強みや改善点が可視化されるようになっている。もう一つ見逃せないのは、本人はできていると思っていても他者からはもう少し期待されているという、認識の違いに目を向けて内省やリフレクションをしていくことだ。

腹落ちを促すために、同社ではポジティブ・フィードバック研修も行っている。自身の強みを多角的に実感した後に、周囲からの期待も含めて成長課題に向き合い、改善に入っていく。これによって、受け入れやすい状況が本人の心の中でつくられるので、前向き、かつ建設的に動ける。

「フェーズ3の習慣化でのポイントは、フォローアップとモニタリングです。仲間と共に継続的に振り返り、取り組む機会をつくる必要があります。ただし、染みついた癖や振る舞いを一人で急に変えるのは容易ではありません。そのため、仲間が必要です。また、モニタリングにおいては事実を定期的に確認してPDCAを回していくことが大事です」

これを受けて、同社ではグループコーチングとモニタリングを定期的に実施している。グループコーチングとは、週に1回1時間程度のペースで360度フィードバックを受けた後のアクションプランに対する活動ぶりをグループ単位で振り返る場を言う。モニタリングを実施する頻度として最も多いのは年一回。全体の8割近くを占めている。継続的に行うことでけん制効果も出て来るし、自分のマネジメントの変化度合いにも気づきやすくなる。

パワハラ対策に取り組むさまざまな企業に確かな成果を導く

続いて、深井氏は企業での実施事例を取り上げた。

「大手機械メーカーのA社では、業績の達成マインドが強いことと裏腹にハラスメントの問題も内在していました。これまでもパワハラ対策には幾度となく取り組んでいたものの、なかなか効果が生まれず我々がサポートしました。まずは、縦軸に、役員、部長、課長、管理職候補、一般社員と置き、横軸に、気づき、行動化、習慣化を置き、その上で四つのフローを設定しました。360度フィードバック研修と人材のマッピング、ハラスメント研修・個別研修、フォローアップ研修です」

取り組みのポイントとして、自分の強みをしっかりと認識した上でフィードバックやアドバイスを前向きに捉えてもらい、ハラスメントAIを使って多様なリスクを可視化し優先順位付けをしてフォローアップを行った。また、ハラスメント研修の名称を「部下を上手に動かすための研修」と変更したほか、やりっ放しにしないために問題の度合いが深い人には個別のコーチングも行った。その結果、今までにない成果を得られたという。

他にも、深井氏は運送業のB社やIT企業のC社などの事例も紹介した。

「B社は全国に拠点があり、パワハラ対策を呼び掛けても周知徹底がされませんでした。そこで、レポートをしっかりと読み込んでもらい、見られている意識作りから着手。特にパワハラ傾向が高い人には個別のフォローも行いました。C社でもパワハラ的な問題が出ていました。そのため、360度フィードバックによりメンバーに映る自身を理解してもらうとともに、特に影響力が高い役員層にはサーベイコーチングを実施しました」

最後に、参加者からの質問に深井氏が回答した。

「苦労したケースを教えてください」という質問に対して「ハラスメントの問題はマインドセットが関わってくるので、根深いものです。なかには、トラウマ(心的外傷)レベルの方もいるので心の扉を開けるのは難しいです」と答えた。

管理職が360度評価を受けていないことのデメリットや製造現場でのハラスメント対応の難しさを問う質問もあった。前者には、「組織の長は裸の王様になりがちです。問題がなくても定期的に評価を受けることをおすすめします」とコメント。後者には、「製造現場では特に班長が問題を起こしやすい。十分な訓練を受けていないケースがあるからです。それだけにしっかりとケアしてあげることが大事です」と回答した。

最後に、「部下から上司へのハラスメントに関して対策はありますか」という質問を取り上げ、講演を締めくくった。

「職場によっては、管理職ではなく現場の方がハラスメント行為を行っていることもあります。そのため、階層を広げて360度フィードバックを実施することが得策。そうしたケースも含めて、皆さんは本当に難しい問題に対処されていると実感しました。その解決に向けて、我々も一緒に考えていけたらと願っています」

[A]ワコールが取り組む自律型組織・自律革新型人材の育成 ~創業者から受け継ぐ想いと変革の両立~

[B-7]NLP心理学を活かしたDX推進 自律性を高めるDX人材育成と、DXをクライアントビジネスに活かす秘訣

[B]従業員の「心」に寄り添い、戦略人事を実現する「従業員体験」

[C-8]新卒3年以内の離職率50%を0%にした三和建設の取り組み

[D-3]報酬・処遇制度見直しの最前線 - ジョブ型人事制度の更なる進化と「ペイ・エクイティ」の実現に向けて

[D]モチベーション高く、いきいきと働き続ける環境をどうつくるのか 先進事例から考える「シニア活躍支援」

[E]書籍『理念経営2.0』著者と、NECのカルチャー変革から学ぶ、これからの組織の在り方

[F]「人的資本経営」推進プロジェクトはどうすれば成功するのか

[G-2]事例で理解するテレワーク時の労務管理と人事考課 テレワークでもパフォーマンスを上げる具体的な手法

[G]「対話」で見違える、個人と組織の成長サイクル ~キャリアオーナーシップ実践編~

[H-5]個々人の“違い”を活かし、超えていくチームの築き方。

[H]ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン先進企業は、過去10年に何をしてきたのか?

[I]今後の人事戦略にAIという観点が不可欠な理由 ~社会構造の変化や働く意義の多様化から考える~

[J]変革創造をリードする経営人材の育成論

[K-7]全社のDX人財育成を推進する 人事が取り組む制度設計と育成体系のポイント

[K]人事評価を変革する~育成とキャリア開発をふまえて~

[L]いま人事パーソンに求められる「スキル」「考え方」とは

[M]社員は何を思い、どう動くのか――“人”と向き合う人事だからこそ知っておきたい「マーケティング思考」

[N-1]【中小・中堅企業さま向け】組織活性化に向けた次世代リーダー(管理職・役員候補者)の育成プログラム

[N]人的資本経営の「実践」をいかに進めるか ~丸紅と三菱UFJの挑戦事例から考える~

[O-1]キャリア自律を促進する越境学習の効果と測定方法~東京ガスの事例とKDDI総研との調査結果から探る~

[O]従業員の成長と挑戦を支援! 大手日本企業が取り組む「人事の大改革」

[P]「意味づけ」と「自己変革」の心理学

[R]人的資本経営とリスキリング~中外製薬に学ぶ、経営戦略と人材施策の繋げ方~

[S-4]「カスタマーサクセス」を実現させる人材育成方法とは? ~顧客の成功に伴走する組織の作り方~

[S]多忙な管理職を支え、マネジメントを変革する人事 ~HRBPによる組織開発実践法~

[T]いま企業が取り組むべき、若手社員の「キャリア自律」支援 次代の変革リーダーをどのように育成するのか

[U-4]ハラスメント無自覚者のリスクをいかに検知し防止するか 360度評価の事例にみる無自覚者の変化プロセス

[U]事業の大変革を乗り越え、持続的成長に挑戦 CCCグループが実践する人事データ活用とタレントマネジメント

[V]日本一風通しが良い会社へ コミュニケーションを軸にしたNECネッツエスアイの組織風土変革

[W]真の「戦略人事」を実現するため、いま人事パーソンには何が求められるのか

[X-5]NTT東日本とNECが挑戦する越境体験を活用したビジネスリーダー育成

[X]事業成長を実現する採用戦略 競争が激化する市場で必要な取り組みとは