人事評価を変革する~育成とキャリア開発をふまえて~

- 早川 亜貴氏(株式会社メルカリ People & Culture Director, People Experience)

- 割石 正紀氏(株式会社ベイシア 人事・管理事業部長)

- 高橋 潔氏(立命館大学 総合心理学部 教授)

従業員の育成やキャリア開発と深く関わっている「人事評価」。人的資本経営を推進する上で、今後さらに重要な要素となることは間違いない。人事担当者や管理職は、評価制度の構築・運用、従業員との目標設定、評価フィードバックなどをどのように進めていくべきなのか。本セッションでは、メルカリで人事評価制度の企画・運用を主管している早川亜貴氏と、この1年で新たな人事評価制度を策定したベイシアの割石正紀氏をパネリストに迎え、人事評価研究を専門とする高橋潔氏とともに人事評価制度の未来を議論した。

(はやかわ あき)楽天株式会社及び米国の楽天USAで人事企画を担当。Workdayのグローバル導入、海外の子会社への評価制度導入に従事後、2021年11月にメルカリ株式会社へ入社。2024年1月よりPeople Experience (評価報酬、給与&労務、HRシステム、ビジネスサポート)のDirectorに就任。

(わりいし まさき)大手小売業で営業・人事に従事後、人材サービス業で人事全体統括。その後、株式会社ベイシアの人事・管理事業部長として、経営と一体となる人事戦略を立案・推進すると共に総務部、法務部、リスクマネジメント部、品質・鮮度管理部を管轄。及びベイシアグループ健康保険組合の理事長、株式会社ベイシアオープス取締役を兼務。

(たかはし きよし)神戸大学名誉教授。ミネソタ大学経営大学院にてPh.D.取得。専門は組織行動論と産業・組織心理学。企業と人のマネジメントについて心理学的にアプローチしている。経営行動科学学会会長をはじめ、日本労務学会、人材育成学会、産業・組織心理学会などで常任理事を歴任。著書に『ゼロから考えるリーダーシップ』など。

メルカリの事例:多様な人材が「バリューに基づき最大限活躍」するための制度

まず立命館大学 総合心理学部 教授である高橋潔氏が登壇し、本セッションのテーマについて説明した。

「働き方が多様化し、人的資本経営が注目される中で、人事評価に関しても新たな試みが生まれています。従業員の育成やキャリア開発といった重要なテーマにもつながる人事評価の未来はどうあるべきなのか。2社の事例をもとに議論したいと考えています」

高橋氏の紹介を受け、株式会社メルカリ People & Culture Director, People Experienceの早川亜貴氏が登壇。「あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる」というグループミッションを掲げる同社の取り組みを紹介した。

マーケットプレイスCtoCのビジネス以外にも、近年ではメルペイ・メルコインといったフィンテック領域のビジネスを展開し、従業員数は2000人を超えているメルカリ。長期ビジョンを実現するにあたり取り組むべき重点課題として「個人と社会のエンパワーメント」「あらゆる価値が循環する社会の実現」「テクノロジーを活用した新しいお客さま体験の創造」「中長期にわたる社会的な信頼の構築」そして「世界中の多様なタレントの可能性を解き放つ組織の体現」を目指している。

「メルカリの人的資本経営の方針は、この『世界中の多様なタレントの可能性を解き放つ組織の体現』に表れています。この方針に共感して世界50ヵ国からプロフェッショナル人材が集まり、エンジニア組織では53%が外国籍社員となりました」

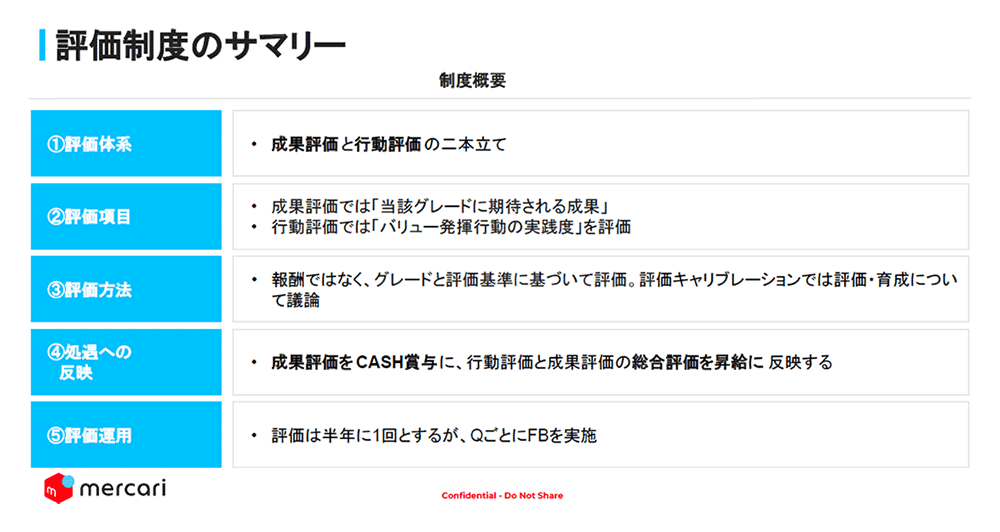

多様なタレントの活躍を支えているのがメルカリの評価制度だ。評価体系は成果評価と行動評価の2本立て。成果評価では当該グレードに期待される成果を、行動評価ではバリュー発揮行動の実践度を測っている。成果・行動を反映した総合評価は昇給にも反映。半年に一度の評価を実施するほか、クォーター(四半期)ごとにフィードバックも行っているという。

「メルカリはバリューの発揮度合いなどに応じた大胆な抜てき・登用の機会を積極的に用意しています。バリューに基づいてメンバーに期待するアクションをカルチャーとして明文化し、メルカリが人に投資する具体的な判断材料にしているのです。これは属性にかかわらず、競争力のある報酬を実現するための仕組みでもあります。

『メルカリのバリューに基づいて最大限活躍してほしい』という思いから、ポジティブな成功や成果はあくまでも報酬で社員に還元。一方で、誰もが人生の特定のタイミングで直面するリスクのケアも行っています。大胆なチャレンジを後押しするために、充実した福利厚生制度を提供しています」

福利厚生制度では、柔軟な働き方をサポートするために「YOUR CHOICE」という制度を実施。リモート出社の有無や働く場所など、パフォーマンスを発揮し、よりバリューを体現できる働き方を従業員自らが選択できる仕組みだ。多くの従業員がこの制度を活用して、自分に合った働き方を実現している。

ベイシアの事例:人事戦略「Bene HR」に基づき、人財育成につながる評価制度を運用

続いて、株式会社ベイシア 人事・管理事業部長の割石正紀氏が登壇した。

ベイシアグループは、物販チェーン7社を中心に30社で構成する流通企業グループ。グループ内にはホームセンター最大手であるカインズや、近年多様なブランド展開を進めるワークマンなど個性的な企業が多い。その中核となるのが、北関東を中心にチェーン展開をするショッピングセンター・ベイシアだ。従業員数は1万8,600人、うち正社員は1,700人を数える。

「当社では現在『Bene HR』と名づけた人事戦略を遂行しています。Beneはラテン語で『良い』の意味。ベイシアで働く社員が安心して成長・活躍していくことはもちろん、社員と社員の家族、会社の三方良しを実現することを目指した人事戦略です」

Bene HRは、Beneの頭文字から取った四つの柱で成り立っている。「B-Learning」(自ら学び・成長しよう)、「enjoy-career」(働くを楽しもう)、「next Work Style」(働きがいを考えよう)、「e-Bunka」(ベイシアって最高)だ。この四つの柱にそれぞれテーマを設けて施策を進めており、中でも評価に関する施策は四つの柱にまたがって全方位で展開されているという。

割石氏は評価制度の役割と目的を「経営方針浸透・目標明示」「人財の育成」「人財の配置」「処遇の決定」の四つだと説明する。

「経営方針浸透・目標明示では、会社として従業員に求めていること、会社として大切にしている価値観を示し、従業員は会社が掲げているものを理解して、何をしなければならないのかを自分に落とし込み、目標を立て行動していくことを目指しています。

人財育成では、組織が求める役割と従業員本人の現状をもとに、その差分を育成すべきポイントとして考えます。期初にできなかったことを期末にできるようになった従業員がいれば、それが成長です。これは半年単位、年単位かもしれないし、さらに時間がかかるかもしれません。

人財の配置は人財育成の前提となるものです。実際には『今の仕事が自分に合っていない』と考える従業員がいるかもしれません。そこで適所適材を重視した配置を行っています。こうした取り組みを行う上で、従業員の成果に見合った処遇を決定することも評価制度の重要な目的の一つとしています」

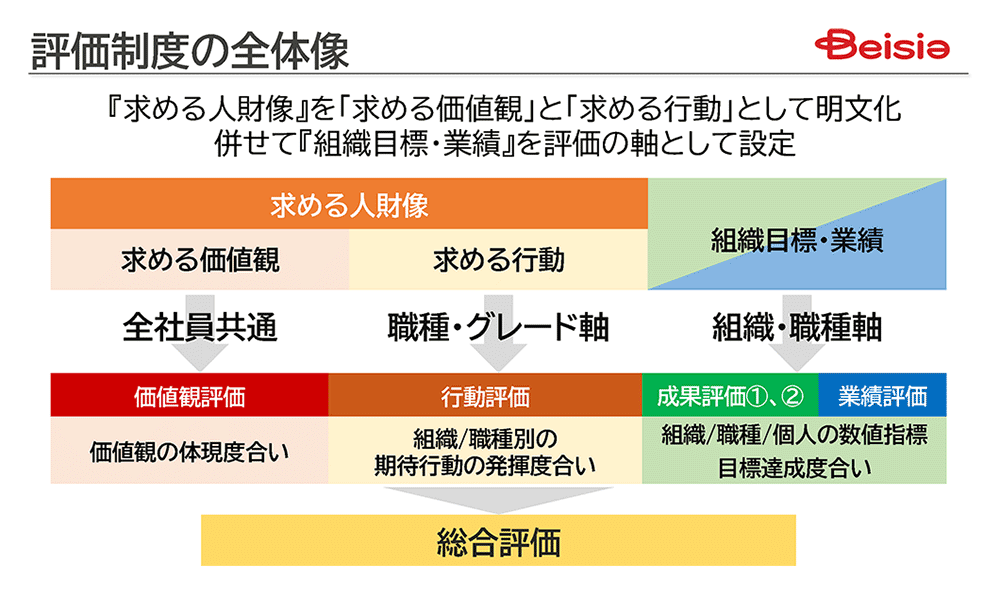

ベイシアにおける評価の軸となるのは、「求める人財像」と「組織目標・業績」。求める人財像は、会社として求める価値観と求める行動の二つで構成される。組織目標・業績では数値化できる要素を明文化し、評価の項目として組み込んでいる。

「加えて評価者の役割定義も重視しています。評価で重要なのは評価者の役割。管理職や組織を率いるリーダーには、評価項目を日々の確実な業務遂行とメンバーの育成のために活用してもらっています。評価そのものは目的ではなくあくまでも手段。確実な業務遂行と処遇の反映、そして人財育成に重きを置き、評価制度を運用しているところです」

評価制度は、組織の価値観や経営哲学を従業員に伝える

「メッセンジャー」の役割も担っている

2社の事例を踏まえ、高橋氏が解説した。

メルカリの人事制度では、報酬は基本年俸とインセンティブで構成されている。そして昇進・昇格にも評価が大きく関わっている。

「多くの場合、人事制度では評価と賃金の問題が一緒に扱われているのが実情です。メルカリの評価制度では『貢献』に非常に大きな意味が置かれています。

貢献を成果とバリューのかけ算で考える制度はMBO(目標管理)的な要素を持っていますが、メルカリはこれと一線を画すOKR(Objectives and Key Results)という仕組みを導入し、成果をきちんと評価しています。『Go Bold』『All for one』『Be a pro』というメルカリ特有のバリューが、評価における360度フィードバックなどにも深く反映されています」

ベイシアでは、評価制度の四つの目的が明示されていた。処遇や異動、賃金決定のために評価を行うという立場に加え、人材育成に関連して「求める行動」という形ではっきりと特定されている。

高橋氏は特に注目すべき点として、ベイシアの評価における価値観に「バリューの浸透」が組み込まれていることを挙げる。

「従来、多くの企業の人事評価は、昇進・昇格や賃金などの処遇決定と、人材育成という二つの目的で行われてきました。2社の事例を踏まえて考えると、私は評価制度の三つ目の目的として『メッセンジャー機能』があると感じています。

誰がこの会社で優遇され、何が評価されるのか。これは会社のバリューを象徴するものです。従業員たちは誰が上に行くのか、何が評価されるのかということを通じて、会社が大切にしていることを肌で感じられる。その意味では評価制度は、組織の価値観や経営哲学をわかりやすく従業員に伝えるメッセンジャーの役割を持っていると考えられます」

続いて高橋氏は、人事評価に関する「不満」を取り上げた。「前提として、人事評価についての不満が渦巻くのは当然のこと」と語る。

アメリカで行われた調査では、管理者の95%が現状の評価制度に不満を持っているという結果が出た。なお人事担当者の約90%は、現状の人事評価では正確な情報が収集されていないとも感じている。評価をする側にも、それを準備する人事担当者の間でも、評価に対しては強い不満を感じているということだ。

評価を受ける側に関しても、同じように不都合な事実が浮かび上がってくる。一つは認知的バイアスの存在だ。これは「平均より上効果」とも呼ばれ、大多数の人は、自分自身を周りの人よりも優れていると認識する。

「そうした自己認識を持っている人に、正確な評価を返したらどうなるでしょうか。ほとんどの人が自分は平均よりも上だと思っている。でもきちんとした評価をすれば、半分の人は平均よりも下になってしまいます。素直に評価を返すこと自体が罪なことなのかもしれません。

人事評価をすれば、不満が出るのが当たり前。評価の不満を完全に解消するのはもともと無理なこと。それを認識した上で不満と誠実に向き合い、改善点を洗い出すことが人事の真の役割だと言えるでしょう」

「人事評価制度の未来」はどうあるべきなのか。バリューを評価制度に取り込み、経営陣と現場をつなぐために必要なこと

セッション終盤では、高橋氏が提起した「人事評価に対する不満」を切り口として3者によるディスカッションが行われた。

割石:人事評価に対する不満については、頭を悩ませているところです。当社でも新たな評価制度を運用し始める前にはネガティブな声が聞かれました。

評価に関しては、評価者と被評価者、あるいはその両方の関わりが非常に重要だと思っています。中でも私は評価者の役割が特に重要であり、評価の納得度を左右すると考えています。そこで当社では評価者の育成に力を入れ、上司がメンバーに耳の痛いことをきちんと伝え、フィードバックできるよう支援しています。

メンバーが設定した目標に対しては、期中の1on1などを通じて振り返りを実施。評価を実施した後には、評価者間の評価の付け方に関する認識差を是正する会議も行っています。その上で最終的に決まった評価を本人にフィードバックする面談の場を重視し、評価者と被評価者がともに納得できるような場作りを行っています。

早川:メルカリでは、評価サイクルが終わるごとにフィードバックサーベイを実施しています。毎年同じ質問をしていく中で、評価制度自体の理解度や、直近で受けた評価フィードバックへの納得度を確認。ポジティブ回答が50%以下になった場合と、ネガティブ回答が30%以上になった場合には、次回評価に向けた優先対応事項として議論し、課題と打ち手を明確にしています。

フィードバックの方法を改善することにも注力しています。以前は評価のフィードバックと報酬のフィードバックを同じタイミングで行っていましたが、評価と報酬を同時に扱うと混乱や不満が生まれやすいことがわかりました。そのため現在は、評価と報酬のフィードバックを別々に行い、それぞれに対して納得感を高められるようにしています。

高橋:続いては、「人事評価制度の未来」について討議したいと思います。昨今注目されている人的資本経営でも、人材を通して価値を創造していくために人事評価は欠かせない要素です。

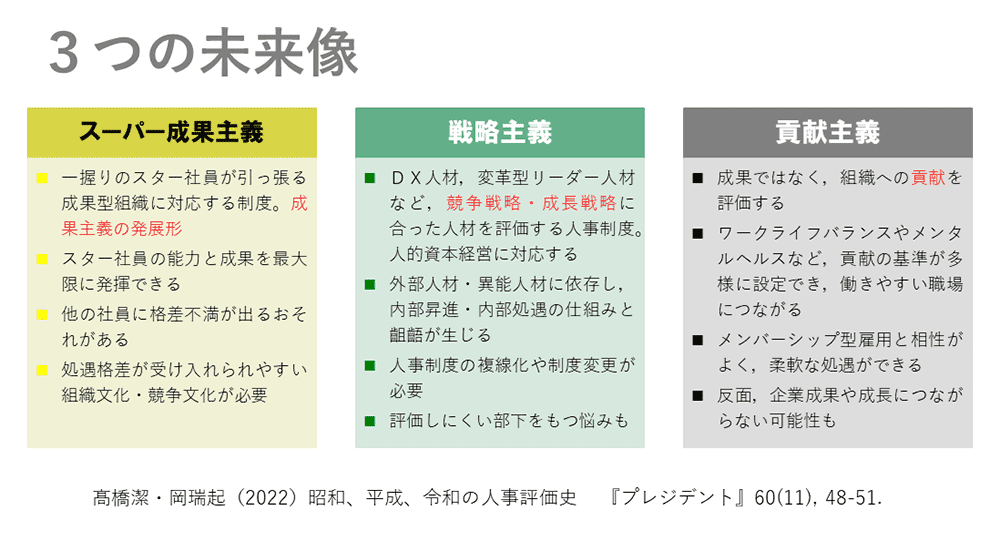

さまざまな議論がある中で、私は人事評価に三つの未来像があると考えています。一つは一部のスター従業員が組織を引っ張っていくことに報いる「スーパー成果主義」。二つ目は企業の人的資本経営やDXなどの戦略に貢献する人材を高く評価する「戦略主義」。最後に成果ではなく組織への貢献を軸にして評価する「貢献主義」です。

これらをたたき台にすると、早川さんと割石さんは人事評価の未来像をどのように考えますか。

早川:当社の場合は成果と行動を2本柱で評価しており、一握りのスター従業員や一時的に成果を出した人を引き上げるというよりは、一人ひとりの行動をよく見て、安定した評価ができるように努めています。一方で「大胆に報いる」という評価方針もあり、成果を出した社員には大胆な登用や抜てきの機会をどんどん与えていくことも重要だと考えています。

割石:当社の未来像は「貢献主義」に近いかもしれません。企業としてもちろん成果は追い求めるものの、小売業では各出店地域に根づき、来店するお客さまにどう貢献していくかがビジネスモデルの基盤です。そう考えると、今後は人事評価でも貢献主義の要素を高め、一人ひとりの従業員がいかに会社や地域に貢献しているかを見ていくべきだと考えます。

高橋:早川さんと割石さんでは、考える未来像が若干異なりますが、メルカリもベイシアもバリューを重視している点は共通していますね。

早川:そうですね。バリューの浸透は大きなテーマです。メルカリの評価制度では三つのバリューと連動させ、バリューの発揮度合いによって行動評価が決まるようになっています。

割石:ベイシアでは、先ほど紹介したように「求める人財像」を定義し、バリューに基づく価値観と行動を評価しています。

高橋:バリューを評価制度に組み込む上では、経営陣の考えを現場と接続することも重要です。この点はどのように対応していますか。

割石:経営層と従業員の間ではどうしても距離が開いてしまいます。そこでベイシアでは2ヵ月に一度、1,700人以上の正社員に対してサーベイを実施し、フリーコメントで会社に対する要望などを聞いています。役員は挙げられたフリーコメントをすべて読み、社長が30問程度をピックアップして、要望や質問に対する回答を社内ポータルで共有しているんです。この取り組みがバリューの重要性を伝えることにつながっていると感じています。

早川:メルカリの場合は、社内で行われるディスカッションの内容をオープンに共有する文化が根付いています。従業員から直接経営陣へ質問し、オープンな形で回答する機会も積極的に設けています。評価についても、フィードバックが終わったタイミングで次の評価に関する説明会を開き、不満や改善要望などをタイムリーかつオープンに収集していますね。

高橋:ありがとうございました。「人事評価の未来」という難しいテーマではありますが、深いディスカッションができたと思います。各企業でバリューを評価制度に取り込んでいくこと、その上で横並びではなく、自社に合った評価制度のあり方を模索していくことの重要性を確認できたのではないでしょうか。今回の学びが、多くの企業の評価制度に生かされることを期待しています。

[A]ワコールが取り組む自律型組織・自律革新型人材の育成 ~創業者から受け継ぐ想いと変革の両立~

[B-7]NLP心理学を活かしたDX推進 自律性を高めるDX人材育成と、DXをクライアントビジネスに活かす秘訣

[B]従業員の「心」に寄り添い、戦略人事を実現する「従業員体験」

[C-8]新卒3年以内の離職率50%を0%にした三和建設の取り組み

[D-3]報酬・処遇制度見直しの最前線 - ジョブ型人事制度の更なる進化と「ペイ・エクイティ」の実現に向けて

[D]モチベーション高く、いきいきと働き続ける環境をどうつくるのか 先進事例から考える「シニア活躍支援」

[E]書籍『理念経営2.0』著者と、NECのカルチャー変革から学ぶ、これからの組織の在り方

[F]「人的資本経営」推進プロジェクトはどうすれば成功するのか

[G-2]事例で理解するテレワーク時の労務管理と人事考課 テレワークでもパフォーマンスを上げる具体的な手法

[G]「対話」で見違える、個人と組織の成長サイクル ~キャリアオーナーシップ実践編~

[H-5]個々人の“違い”を活かし、超えていくチームの築き方。

[H]ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン先進企業は、過去10年に何をしてきたのか?

[I]今後の人事戦略にAIという観点が不可欠な理由 ~社会構造の変化や働く意義の多様化から考える~

[J]変革創造をリードする経営人材の育成論

[K-7]全社のDX人財育成を推進する 人事が取り組む制度設計と育成体系のポイント

[K]人事評価を変革する~育成とキャリア開発をふまえて~

[L]いま人事パーソンに求められる「スキル」「考え方」とは

[M]社員は何を思い、どう動くのか――“人”と向き合う人事だからこそ知っておきたい「マーケティング思考」

[N-1]【中小・中堅企業さま向け】組織活性化に向けた次世代リーダー(管理職・役員候補者)の育成プログラム

[N]人的資本経営の「実践」をいかに進めるか ~丸紅と三菱UFJの挑戦事例から考える~

[O-1]キャリア自律を促進する越境学習の効果と測定方法~東京ガスの事例とKDDI総研との調査結果から探る~

[O]従業員の成長と挑戦を支援! 大手日本企業が取り組む「人事の大改革」

[P]「意味づけ」と「自己変革」の心理学

[R]人的資本経営とリスキリング~中外製薬に学ぶ、経営戦略と人材施策の繋げ方~

[S-4]「カスタマーサクセス」を実現させる人材育成方法とは? ~顧客の成功に伴走する組織の作り方~

[S]多忙な管理職を支え、マネジメントを変革する人事 ~HRBPによる組織開発実践法~

[T]いま企業が取り組むべき、若手社員の「キャリア自律」支援 次代の変革リーダーをどのように育成するのか

[U-4]ハラスメント無自覚者のリスクをいかに検知し防止するか 360度評価の事例にみる無自覚者の変化プロセス

[U]事業の大変革を乗り越え、持続的成長に挑戦 CCCグループが実践する人事データ活用とタレントマネジメント

[V]日本一風通しが良い会社へ コミュニケーションを軸にしたNECネッツエスアイの組織風土変革

[W]真の「戦略人事」を実現するため、いま人事パーソンには何が求められるのか

[X-5]NTT東日本とNECが挑戦する越境体験を活用したビジネスリーダー育成

[X]事業成長を実現する採用戦略 競争が激化する市場で必要な取り組みとは