「タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ」関連のコンテンツ

タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第63回】人的資本経営2025 :「導入から浸透」への戦略的な取り組み

2024年は、人的資本経営の導入が進んだ一年でした。多くの企業が人的資本経営に取り組み、社員のエンゲージメントや離職率の低下といった点では、スコアの向上が確認できるほどの成果を上げてきました。一方で、2025年には多くの課題が積み残されています。

人的資本経営、プロティアン・キャリア、人材ポートフォリオ、従業員エンゲージメント、タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ

タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第57回】

キャリア開発の効果を検証するROCI(Return on Career Investments)とは

人的資本経営を持続させながら、企業の生産性と競争力を高めていくには、キャリア投資の効果の検証が求められます。キャリア投資の効果を検証することは、個人や企業が人的資本への投資の価値を評価し、最適な戦略を策定するために不可欠です。

タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第54回】

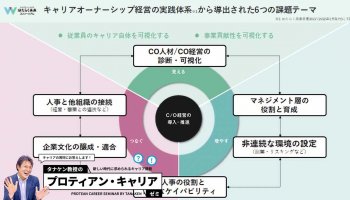

組織と個人の持続的成長を実現するCOX(キャリアオーナーシップ・トランスフォーメーション)

富士通株式会社において20年ぶりとなる、人事制度のフルモデルチェンジの成果をまとめました。今から振り返ると、目指すべき方向性が明確であったことが大きな力となりました。

タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第50回】

管理職から「グロース・マネジャー」へ:人的資本経営時代の役割転換

人的資本経営時代に求められる管理職の役割「グロース・マネジャー」を取り上げる理由は、人的資本経営の実現にとって管理職の役割を明確にすることが重要だからです。しかし、管理職の方々にこれからの役割を伝え、理解・実践してもらうことは容易ではありません。

タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第46回】

「Employee Experience(従業員体験)」施策の現在地とこれから

今回のプロティアン・ゼミは、『日本の人事部 人事白書2023』で取り上げられていた「Employee Experience(従業員体験)」について皆さんと一緒に考えていきます。というのも、人的資本経営を促進していく上で、「Employee Experience」施策の設計と実行は不可欠であるからです...

タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第42回】

人的資本経営を実現するための「三つの段階」とは?

私たちが取り組むべきことは、人的資本経営による一人ひとりのポテンシャルの最大化です。人はコストではなく、投資の対象である。人への投資によって、性別・年齢・職歴を問わず、誰でもいつからでも成長していくことができる。この実現に向けて、チャレンジしていくのです。

タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第41回】

人的資本の最大化のために必要な「人事エスノグラファー」とは?

2023年は、人的資本経営アクション元年です。2022年までに皆さんが準備・構想してきた「人的資本の情報開示」と「人的資本の最大化」に着手していく1年を迎えています。

タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第39回】

人的資本経営2023――人事の挑戦

2023年、業界・業種を問わず、人事の皆さんが取り組むべき課題は、共通しています。「人的資本の最大化」を実現することです。よりわかりやすい表現を用いるならば、社員一人ひとりのポテンシャルを最大化していくことです。

人的資本、ミドルシニア、テクロノジー、キャリアオーナーシップ、キャリア開発、リスキリング、タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ

タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第37回】

1on1で、人的資本の最大化を実現する方法とは?

管理職を対象とした、企業での講演や研修で最も多く寄せられる質問が、1on1のやり方についてです。「1on1のやり方がわかりません」「1on1の目的やゴールも、いまひとつわかりません」といった悩みが寄せられます。管理職の多くが、評価面談を受けた経験はあっても、1on1やキャリア面談を受けた経験がないこ...

タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第36回】

自立 or 自律? その先の自律型パーパスとは何か?

「自立」とは文字通り、他人の力を借りずに、一人でやっていくことです。それに対して「自律」とは、自ら決めた規範に従い、組織に依存することなく、主体的に行動することを意味します。組織におけるキャリア形成で用いられるのは「自律」です。

タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第35回】

「人への投資」の「その先の未来」

人はコストではなく、投資の対象です。今、企業が取り組むべきことは、「人への投資」であるという明確な方向性をさまざまな場面で耳にするようになりました。「人への投資」を実現していく上で、次の二つの動向が鍵を握っています……。

タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第32回】

「人的資本の情報開示」を「人的資本の最大化」の機会に

プロティアン・キャリアの知見を現代版プロティアンへとアップデートする際に、骨格に据えたのが「キャリア資本論(Career Capital)」です。組織内外での「キャリアトランジッション=移動」よりも、これからのキャリア形成において大切なことは「キャリア資本=蓄積」であると考えたからです。