1.リスキリングとは

リスキリングとは、職業能力の再開発、再教育のこと。近年では日本政府もリスキリングの推進を呼びかけており、経済産業省は「デジタル時代の人材政策に関する検討会」において、リスキリングを以下のように定義しています。

リスキリングは、デジタル関連の業務におけるスキルや知識の習得を意味することが多く、欧米では成長分野に人材をシフトし雇用を守ろうと、2016年ごろから取り組みが進んでいます。

2.リスキリングとリカレント教育、生涯学習との違い

リスキリングとともに、社会人の学びという意味で使われる「リカレント教育」や「生涯学習」などについて解説します。

リカレント教育

「リカレント教育」とは、社会に出てから、自身が必要なタイミングで学び直しすることを言います。「リカレント(recurrent)」は日本語で「反復」「循環」などと訳され、回帰教育、循環教育とも呼ばれます。総務省の『情報通信白書(平成30年度版)』 によると、「リカレント教育は、就職してからも、生涯にわたって教育と他の諸活動(労働,余暇など)を交互に行なうといった概念」とされています。

「社会人が新たな知識やスキルを習得する」という点はリスキリングと共通していますが、取り組み方に違いがあります。リカレント教育は学習と労働を交互に行うため、休職など労働から離れることを前提にしています。リスキリングは戦略的に従業員に学ぶ機会を与えるため、就業しながら学ぶことが大半です。

- 【関連記事】

- リカレント教育とは|日本の人事部

生涯学習

「生涯学習」とは、生涯にわたって行うあらゆる学びのことです。文部科学省の『文部科学白書 (平成30年度版)』によると、「一般には人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、学校教育、家庭教育、社会教育、文化活動、スポーツ活動、レクリエーション活動、ボランティア活動、企業内教育、趣味などさまざまな場や機会において行う学習」と紹介されています。仕事で新たに必要となるスキルや知識の取得を目的としたリスキリングとは、学びの範囲で違いがあります。

このほか、学びに関する用語には「アップスキリング(Up- Skilling)」や「アウトスキリング(Out- Skilling)」、 「アンラーニング(unlearning)」などがあります。アップスキリングは、スキル向上を意味し、現職でキャリアアップするために、スキルや知識を高めていくこと。アウトスキリングは、人員整理やその危険性が高い従業員に対して、デジタル分野などでのスキル教育を実施し、成長産業へのキャリアチェンジを支援すること。アンラーニングは、これまでに学んだ知識や既存の価値観をいったん手放し、新たに学び直すことを指します。

- 【関連記事】

- アウトスキリングとは――意味とリスキリングとの違いを解説

- アンラーニングとは? 熟達化の足かせを解く“学びほぐし”

3.リスキリングが注目された背景

リスキリングが必要な理由

DX実現への加速のためデジタル人材が必要

日本企業におけるDX推進が進む中、多くの企業が「人材不足」という課題に頭を悩ませています。単純に人手が足りないのではなく、DXのために必要な高い専門性やスキルを持った人材が不足しているからです。そのため、DXに必要な人材を新たに採用することに加えて、自社内で育てることが急務となっています。

2021年、岸田内閣の元で「デジタル田園都市国家構想」が始動。デジタル人材が質・量ともに不足しているため、2026年までに230万人のデジタル人材を育成、確保する計画を推進しています。

- 【参考】

- デジタル人材の育成・確保に向けて│内閣官房

- デジタル人材の育成・確保│デジタル田園都市国家構想

AI(人工知能)の普及による業務の自動化や技術革新によって生産性が向上したことで、人手が不要となる職種が今後増えることも予測されています。人間にしか対応できない付加価値の高い職種への転換といった、成長分野に携わる雇用の創出が求められており、リスキリングの需要が高まっているのです。

海外と日本の現状

DXやグリーントランスフォーメーション(GX)などの社会変革の流れを受け、欧米諸国の企業では、従業員のリスキリングに取り組む動きが広がっています。2020年に開催された「世界経済フォーラム年次大会(ダボス会議)」では、「リスキリング革命(Reskilling Revolution)」と題して、「2030年までに地球人口のうち10億人をリスキリングする」と発表しました。これは、第4次産業革命に伴い、発展・変化する技術に対応するために、人々に良い教育や仕事の機会を提供しようという戦略です。

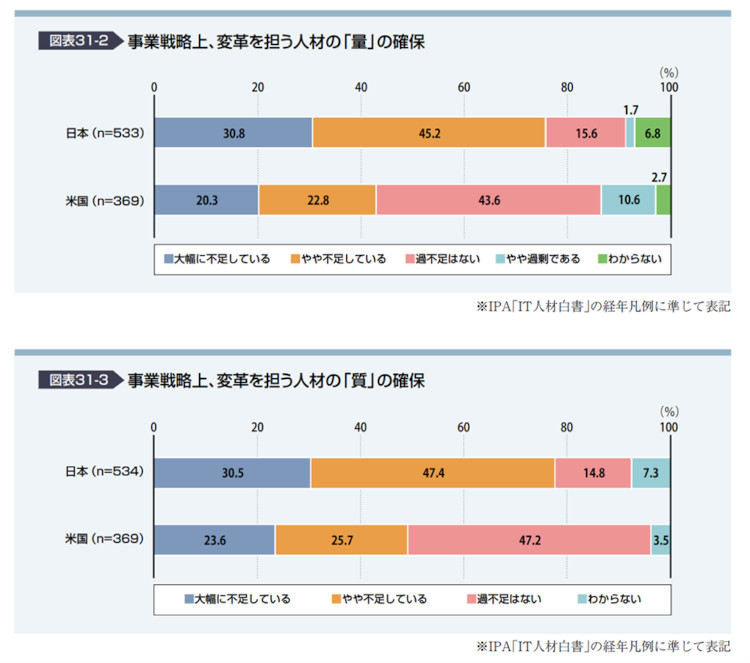

一方、遅れをとっているのが日本です。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の『DX白書2021』によると、事業戦略上の変革を担う人材の「量」と「質」の確保について、「大幅に不足している」と「やや不足している」の合計は、米国企業では50%以下であるのに対して、日本企業は70%を超えています。日本企業の多くが、事業戦略における人材不足に強い危機感を抱いていることがわかります。

(出典:独立行政法人情報処理推進機構『DX白書2021-日米比較調査にみるDXの戦略、人材、技術-』)

こうした状況を改善するため、日本政府は支援をはじめています。例えば、経済産業省では、ITやデータなど将来の成長が見込まれる分野において、社会人が専門性を高めてキャリアアップを図る教育訓練講座を認定する「第四次産業革命スキル習得講座認定制度」を開始。厚生労働省では、「教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)」と連携した助成金の仕組みも整えています。

- 【関連記事】

- コロナ後、企業存続のカギはリスキリング(第一生命経済研究所)|日本の人事部

『人材版伊藤レポート』と「新しい資本主義」政策

経済産業省が2020年9月に報告した『人材版伊藤レポート』の中で、人的資本経営を実現する共通要素の一つとして、リスキリングが取り上げられています。

働く個人としては、目指すべき将来と現在との間にあるスキルギャップを埋めるためにリスキリングが必要であり、企業としては自発的に学ぶ文化を醸成するなどして、個人の自律的なキャリア構築を支援することが重要です。また、経営層が率先してリスキリングを実践することで、自律的に学ぶ機運を高められます。

- 【参考】

- 『人材版伊藤レポート』

この『人材版伊藤レポート』を受け、経済産業省は2021年に「人的資本経営の実現に向けた検討会」を設置。検討会の報告書に実践事例集を追加した『人材版伊藤レポート2.0』を2022年5月に公表しました。

『人材版伊藤レポート2.0』では、企業がリスキリングを促すにあたり重要なポイントを五つ挙げています。

- 組織として不足しているスキル・専門性の特定

- 社内外からのキーパーソンの登用と、そのキーパーソンによる社内でのスキル伝播

- リスキリングと待遇・報酬の連動

- 社外での学習機会の戦略的提供(長期休暇、留学など)

- 社内起業・出向起業などの支援

- 【引用】

- 『人材版伊藤レポート2.0』p.19

また、岸田政権の掲げる政策「新しい資本主義」について検討する「新しい資本主義実現会議」第10回(2022年10月)で、リスキリング支援に注力する旨が表明されました。

それまで3年間で4,000億円規模であった人への投資強化策について、施策パッケージを5年間で1兆円へと強化する方針に加え、デジタル人材を2026年度までに230万人を育成することが重要事項として盛り込まれました。

- 【参考】

- 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」の実施についての総合経済対策の重点事項(案) │内閣官房

経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」は2023年に開始されました。転職を希望する人にキャリア相談、転職支援は無料で、リスキリングするための受講費用は一部補助されます

- 【参考】

- リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業│経済産業省

4.リスキリングではどのような学びが必要なのか

今後企業は従業員に対してどのような学びを支援していく必要があるのでしょうか。IPAは「DX推進に向けた企業とIT人材の実態調査」の中で、「プロダクトマネジャー、ビジネスデザイナー、テックリード(エンジニアリングマネジャー、アーキテクト)、データサイエンティスト、先端技術エンジニア、UI/UXデザイナー、エンジニア/プログラマ」の7職種を挙げ、これらに必要な専門技術を学ぶことを推奨しています。ここで注目したいのはIT技術だけではなく、消費者のニーズを踏まえたプロジェクト推進といった「企画開発」に関するスキルも重要視されている点です。

●企画開発手法として必要なスキル・技術

- 消費者の本当に欲しいサービスを探るための「デザイン思考」

- 変化する要求に対応するための「アジャイル開発」

- アジャイル開発を支え、運用・改善し続けるための「DevOps」

- システム開発を効率的に実施するための「ノーコード/ローコードツール」

(出典:独立行政法人情報処理推進機構『DX白書2021-第4部DXを支える手法と技術-』)

このように、テクニカルなスキルはもちろんですが、デザインや開発を行うための問題解決力や論理的思考、プロジェクトを遂行していくためのマネジメント能力なども求められると考えられます。

また、経済産業省の「第四次産業革命スキル習得講座認定制度」において、認定対象としている分野は以下の三つです。

- AI、IoT、データサイエンス、クラウド(デザイン思考、アジャイル開発等の新たな開発手法との組み合わせを含む)

- 高度なセキュリティやネットワーク

- IT利活用(自動車モデルベース開発、自動運転、生産システムデジタル設計)

- 【参考】

- DX人材とは│日本の人事部

5.企業がリスキリングについて取り組む際のポイント

リスキリングが企業にもたらすメリット(効果)

企業がリスキリングに積極的に取り組むことで、どのようなメリットが生まれるのでしょうか。

新規事業やイノベーションの創出

リスキリングによって新しいスキルや高い専門性を習得することにより、新たなアイデアが生まれ、新規事業の立ち上げや既存事業の拡大につながる可能性があります。

業務の生産性向上

人の手で行っていた業務をデジタル化すると、工数削減につながります。社内の生産性を向上することができれば、削減できた時間を企画やコア業務に費やしたり、新たな役割を任せられたりするようになります。結果、売上の向上も期待できます。

企業文化の維持

DX推進のために新しい人材を大量採用した場合、これまで培ってきた企業理念や企業文化の継続が難しくなる可能性があります。すでにその企業で活躍している人材を育成することは、企業文化の維持や優秀な人材の確保につながります。

採用コストの削減

DX人材は、専門性が高いために採用コストが大きくかかることがデメリットです。また、いくら前職で高い専門性を発揮していたとしても、新しい会社でも同様にできるかどうかはわからない場合もあります。一方、既存の従業員にリスキリングを通じて新たな技術を身につけさせれば、社内異動で充足させることができるため、採用コストの大幅削減が期待できます。従業員に新たな役割を与えることで、デジタル化による余剰人材の発生を抑えることも可能です。

企業がリスキリングを進めるためのステップ・施策

企業がリスキリングを促進していくためには、既存事業の課題や今後の成長戦略に基づいて、ステップや方針を定めることが必要です。

経営戦略・事業戦略に基づいた人材像や必要なスキルを設定

まず、目指すべき方向を定める必要があります。スキル習得といっても内容はさまざまであり、企業ごとに必要な要素は異なります。自社の経営戦略や事業戦略に基づいて、課題は何か、その課題を解決するためにどのようなスキルが必要なのかを洗い出します。できる限り具体化しておくことで、その後の導入がスムーズになります。

現状とのギャップを測定し、従業員に認識させる

次に「目指したい姿」と「現状の姿」のギャップを可視化します。自社に足りない要素を明確にすることで、従業員のスキル習得のための優先順位をつけることが可能になります。従業員のスキルをデータ化・マップ化しておけば、習得度を測ることもできます。

教育プログラムを決定

習得すべきスキルが定まったら、教育プログラムを検討します。eラーニングや座学研修だけでなく、従業員による勉強会などもコンテンツとして挙げられます。また、Google、Microsoftなどが提供する「マイクロ・クレデンシャル(自社が提供する講座修了者にスキル認定証やバッジを付与する仕組み)」を活用するのもよいでしょう。

業務で実践する

学んで終了では意味がありません。学習後の「現場経験」が何よりも重要です。実践に生かすことでスキルの強化も期待できます。また、必ず業務の振り返りを行い、改善点を把握することも重要です。業務に活用できた部分はシェアするなど、全社で知見を貯めていくとより効果的です。

リスキリング導入にあたっての注意点

社外のリソースも有効活用する

技術的スキルやデジタルに関する基本的な知識の取得に向けては、既存の研修プログラムを利用するほか、外部サービスやコンサルティングの導入も検討します。リスキリングにおいては、座学だけではなく実際の業務課題に取り組む必要性もあるので、バランスよく活用することが大切です。

リスキリングの目標設定・評価を行う

学ぶ機会がいくら用意されていても、従業員がなぜそのスキルを習得することが必要なのかを理解していないと、実務に生かせません。目的を理解させ、どのような状態になっていることがベストなのか、そのスキルを習得した上でどのような課題を解決するのかなどの目標設定を行うこと、また、必ず振り返り、評価をすることが重要です。人事データベースなどを活用し、習得スキルを可視化しておけば、異動・任命もスムーズに行うことができます。

従業員へ説明をし、理解を促す

従業員の中には、「自分の仕事はデジタル分野ではない」「文系だからITのことはわからない」と最初から懸念を示す人もいるかもしれません。企業にはネガティブな先入観や思い込みを払拭し、自身の適性を伸ばすことの重要性を伝え続けることが求められます。「業務が忙しいから」と抵抗される可能性もありますが、その場合は技術を習得することによって生まれるメリットを伝え、モチベーションを維持させることも重要です。

6. リスキリングの企業事例

住友生命保険相互会社

DXに長けた人材育成に向けて、いち早くリスキリングに取り組んでいた住友生命保険相互会社では、上流工程を担うSEを対象に適性の発掘・育成を行いました。3種類のテストを通じてDX人材の適性を見定め、「Vitality DX塾」という価値創造型人財教育プログラムを実施。実務を想定したスキルやコンピテンシーを意識したカリキュラムを展開しました。成功のポイントは、経営方針と事業、人材育成の方向性が一貫しているかどうか。明確な目的を定めることが重要です。

- 【関連記事】

- アセスメントで適性を見極め、ビジネスセンスを醸成。住友生命保険が取り組むDX人材育成|日本の人事部

株式会社日立アカデミー

日立グループでは、「デジタル対応力の強化が経営戦略において必須」「ジョブ型人財マネジメントの推進」から、リスキリングへの投資を行っています。取り組んでいるのは、社会イノベーション事業のグローバルリーダー育成。この事業では、データサイエンティストやデザインシンカー、ドメインエキスパート、DXを実装実践するエンジニアなどDX人材が大量に必要です。そのため、「デジタルリテラシーエクササイズ」という基礎教育プログラムの提供や、学びの習慣化を促進するコンシェルジュ機能などを通じ、延べ16万人が受講しています。

- 【関連記事】

- DX時代の新・人材育成戦略「リスキリング」とは|日本の人事部

富士通株式会社

サステナブルな世界の実現に向け、DX企業への変革を加速している富士通グループ。2020年度の経営方針では「今後5年間で5000〜6000億円の投資を行う」と発表しています。社内変革を推進する「フジトラ」の一環として、約13万人のグループ社員全員に、「デザイン思考」「アジャイル」「データサイエンス」の分野において実践的なスキル習得を目指した講座を開発・提供。また、お客さまへの価値提供をリードするビジネスプロデューサーの育成が進んでいます。

- 【参考】

- 価値創造に向けた人材・組織の変革|富士通

サッポロホールディングス株式会社

グループ長期経営ビジョンである「SPEED150」達成のためには、DXが不可欠だと判断したサッポロホールディングス株式会社。サッポログループのビジネスと商流を深く理解した内部人材が業務改革を実行できるよう、全社員4000人の「DX人財化」を推進しています。

「全社員ステップ」「サポーターステップ」「リーダーステップ」の三つのステップでDX人財を育成。2022年に取り組んだ「全社員ステップ」では、20代の若手から定年に近い人まで約600人の応募が集まりました。2022~23年で「サポーターステップ」に取り組み、最終的に150人のリーダーを選抜する予定です。

- 【関連記事】

- 全社員4000人をDX人財化!サッポログループの「DX・IT人財育成プログラム」|日本の人事部

旭化成株式会社

2020年からDX推進に向けた取り組みが始動し、2021年にデジタル共創本部を設立。2024年を、全従業員がデジタル人材となる「デジタルノーマル期」と位置づけ、グループ全体の経営にDXを定着させるべく活動しています。

トップダウンではなく主体的な学びを重視し、デジタルスキルや業務改革スキルなどに応じてレベル1〜5の5段階で認証する「DXオープンバッジ制度」を導入。バッジは人事評価には影響せず、本人のモチベーションを喚起する原動力となっています。

レベル1は、デジタルに苦手意識があるスタッフでも学べるような分かりやすい内容とし、全従業員への浸透を目指しています。

- 【関連記事】

- 組織風土改革にもつながった旭化成の「DXオープンバッジ」制度|日本の人事部

- 【参考】