【ヨミ】ケイエイセンリャク 経営戦略

経営戦略とは、企業が置かれている経営環境の下、企業の目的(目標)を達成するためのシナリオ(打ち手)のこと。デジタル変革やAIの進展などの影響で、ビジネス環境が日々大きく変化する中、企業にとって、経営目標を達成するためのシナリオである「経営戦略」の策定が最重要課題の一つになっています。

経営戦略とは、企業が置かれている経営環境の下、企業の目的(目標)を達成するためのシナリオ(打ち手)のこと。デジタル変革やAIの進展などの影響で、ビジネス環境が日々大きく変化する中、企業にとって、経営目標を達成するためのシナリオである「経営戦略」の策定が最重要課題の一つになっています。

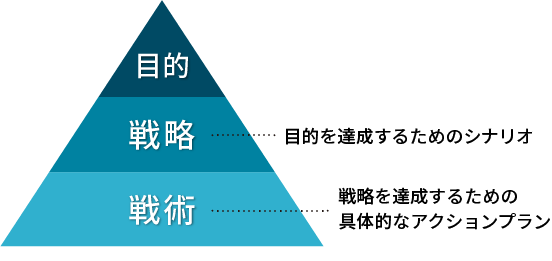

経営戦略の定義を理解するには、「戦略」と「戦術」の違いを理解するのが重要です。

「戦略」とは、経営の目的(目標)を達成するためのシナリオで、英語では「Strategy」。それに対して「戦術」とは、戦略を達成するための具体的なアクションプランのことで、英語では「Tactics」といいます。このように、両者における違いは明確です。戦略とは企業が持続的に競争に勝っていくための考え方であり、企業の方向性を示すもの。それに対して、戦術は戦略を実現していくための具体的な施策なのです。

指揮命令系統のある企業組織において、戦術だけでは従業員が一つの方向に進んでいくことはできません。戦略がなければ、従業員の向かう方向がバラバラになってしまいます。そのため、戦術を考える前に、進むべき道・方向性としての戦略をしっかりと考える必要があります。

経営戦略は、戦略を策定する階層や目的によって、大きく以下の四つに分類されます。一般的に、企業としての経営戦略を立てる際は、最初に全社戦略を構築した上で、それを事業戦略・機能別戦略へと落とし込んでいきます。

| ①全社戦略 | 企業全体、企業グループ全体に関わる戦略 (事業の取捨選択・M&A、事業部門間の資源配分など) |

|---|---|

| ②事業戦略 | 事業部門・部署ごとに立てる戦略&A、事業部門間の資源配分など |

| ③機能別戦略 | 機能(営業、販売、マーケティング、生産、財務、人事など)ごとに立てる戦略 |

| ④その他戦略 | ある特定の目的やテーマを実現するために立てる戦略 (IT戦略、知的財産戦略など) |

企業を取り巻く経営環境は目まぐるしく変化し、不確実性が一段と増しています。経営環境の例としては、政治・経済的な状況でのマクロ動向、事業を運営する上で関係する顧客・取引先や競合の状況、また、経営資源(人・モノ・カネ・技術・情報)の状況などがあります。これらが近年、グローバル化の進展、IT(情報技術)やAI(人工知能)の普及、顧客・消費者のニーズの多様化・複雑化、業界の垣根を越えた競争環境の激化などによる変化の渦中にあります。

このような時代に、従来のやり方を効率化するだけでは、競争に勝つことができません。的確かつ大胆な経営戦略がなければ、事業を中長期的に継続することは難しいでしょう。先々の生き残りを懸けて、成長に向けた「シナリオ」をどのように描いていくのか。今、企業における経営戦略の内容が、これまで以上に問われています。

経営戦略を知る上でよく取り上げられるのが、経営理論・フレームワークです。さまざまなものがありますが、入山章栄『世界標準の経営理論』(2019)の「ビジネス現象と理論のマトリクス」によれば、「戦略」として参考にできる理論は下記のようになります。

入山は先述の書籍の序章で、サミュエル・バチャラクの言葉を借りて、経営理論は限定された状況のもと、事象の因果関係とその理由を説明するものとしています。つまり、経営理論をいかすには、経営理論そのものの理解に加えて、自分あるいは自社がおかれている状況を理解し、どのような因果関係を知りたいかを考えなければいけません。

たとえば、論理的な購買行動をしない消費者について、なぜそのような行動をするのか考えるとします。ここで「合理的な行動を分析する」ゲーム理論を持ち出しても、答えを出しにくくなります。ここでは、意思決定の理論、それも人の非合理性を前提にした「行動意思決定論」を用いて分析を行い、消費者のバイアスを捉えるのが大事です。

経営理論がどんな前提をもって、何を明らかにするのか、自分の状況はまずどうなっているのか、双方を理解しなければ満足に経営理論をいかすことはできません。

「経営理念」とは、企業が事業を行うに当たって、経営の基本的なあり方を表明したものです。経営トップの下、「何のために会社は存在しているのか」「会社の目指す方向は何か」という問いに対する答えを明確にし、会社としての「行動指針」を示します。

経営理念には、大きく二つの側面があります。一つは、企業としての最終的な目標(目的)を示す側面。企業の「存在意義」、果たしたい「ミッション(使命)」、提供したい「バリュー(価値)」などは、この側面に対応する事項となります。もう一つは、企業が経営戦略を実行する際に従うべき姿勢・規範を示す側面。「経営姿勢」や「行動規範」などは、この側面を文書化したものといえます。このような経営理念が、戦略・戦術といった企業の取り組みの背景となり、企業文化・組織風土として反映されます。

| 企業としての最終的な目標(目的) | 経営戦略を実行する際に従うべき姿勢・規範 |

|---|---|

| 企業の「存在意義」 | 経営姿勢 |

| 果たしたい「ミッション(使命)」 | 行動規範 |

| 提供したい「バリュー(価値)」 |

また、明確な経営理念を打ち出すことは、企業価値や企業ブランドイメージの向上につながります。社内に対しても大きくアピールすることになり、優秀な人材の獲得や定着(リテンション)、モチベーションの向上・維持にも効果があります。

「経営理念」の詳しい解説はこちら

企業には経営理念がつきものですが、改めてなぜ必要なのか、ミッション・ビジョン・バリューとどういう関係なのかを整理しておきましょう。

経営理念|日本の人事部

「日本的経営」とは、1970~1980年代に大きな経済成長を遂げた日本の大企業を中心とした、日本独自の経営の仕組みのこと。日本的経営を有名にしたのは、アメリカの経営学者で後にボストン・コンサルティング・グループ日本支社を設立し、初代代表を務めたジェームス・アベグレンです。著書『日本の経営』の中で、日本企業の特徴としての終身雇用、年功序列、企業別労働組合を高く評価し、日本的経営の「三種の神器」と呼びました。実は、このような日本的経営も、戦後しばらくは日本の後進性の表れと批判されていました。ところが、日本が高度成長を遂げると一転、日本の強さの源泉であると評価されるようになったのです。

日本的経営の根幹にあるのは、長期雇用を前提とした年功的人事システム。高度成長期には、大企業は毎年大量の若年労働力を採用し、少数の管理職の下で若年労働者を指揮命令し、効率的な事業運営を実現することができました。当時は年功重視だったため、勤続年数を重ねるうちに昇進・昇格が可能で、自然と企業に対する帰属意識と仕事に対する意欲を高めることができました。長期雇用の下、OJTやジョブローテーションが行われ、その結果、組織内に優れた技術・技能が蓄積されていきました。工業化社会においては、このようなブルーカラー層を対象とした日本的経営の仕組みがうまく機能したのです。

しかし、1990年代以降、情報化社会が到来すると、ホワイトカラー層を中心とした職場では、この仕組みがうまく機能しなくなりました。ホワイトカラーの専門能力は、必ずしも年功に比例して形成されるものではありません。また、OJTなどが能力形成につながるとも限りません。さらに、市場の急速な変化に合わせて外部から優秀な人材を中途採用やヘッドハンティングする際に、新卒重視の日本的経営の仕組みは有効に働かない場面が多くなっています。そうしたこともあり、現在、日本的経営の良さを残しつつ、新たな人材活用の仕組みが各企業で模索されています。

「コアコンピタンス」とは、企業が持つさまざまな能力のうち、「自社のならでは価値」を顧客に提供する能力のこと。「コンピタンス(Competence)」は能力という意味ですが、その中で「コア(Core)」となる中核の能力が、コアコンピタンスです。

この概念は、ロンドン・ビジネス・スクール教授(国際経営)のゲイリー・ハメルとミシガン大学ビジネススクール教授(企業戦略・国際ビジネス)のC.K.プラハラードが1990年、共同で『ハーバード・ビジネス・レビュー』に寄稿した論文の中で紹介されたもので、その後、欧米諸国に広まっていきました。両氏によると、コアコンピタンスとは、以下の三つの条件を満たす「自社能力」のことです。

コアコンピタンスとは、以下の三つの条件を満たす「自社能力」

「企業遺伝子」とは、企業において長期間にわたって組織や構成員に共有され、継承される暗黙の前提となっている価値観や考え方、行動規範・行動様式などの総体のこと。「企業DNA」と呼ばれることもあります。

企業が成長・発展し続けていくには、野球に例えると単発のホームランに頼るのではなく、連続してヒットを打ち続けることのできるチーム(組織風土)の形成が重要です。そのためには、戦略を超えた組織の持つ体質を、うまくマネジメントする必要があります。組織全体として環境変化を見極め、常に危機感を持ち、先手を打つことを「仕組み」として仕掛けられる体質を持ち続けること。それこそがまさに、企業遺伝子なのです。つまり、企業経営のあり方を決定づけ、持続的な競争優位の源泉となる組織体質が企業遺伝子というわけです。

その際に重要となるのは、企業遺伝子が善玉であること。どの企業にも組織体質として企業遺伝子は存在します。しかし、「悪貨が良貨を駆逐する」の例えにあるように、善玉よりも悪玉の方がパワー(感染力)の大きい傾向があります。そのため、常に企業遺伝子が善玉であることを意識し、悪玉を払拭するメカニズムを組織内に内包することが大切です。そのことが可能な企業が、永続的に勝ち残ることができるのです。

一方、自社の企業遺伝子の存在をよく知らずに、悪玉遺伝子の増殖を抑え切れなかった企業は組織運営が立ち行かなくなります。不祥事を起こし、市場から退場する場合も少なくありません。このような観点からも、企業は日々の企業遺伝子の変化・動向を常に意識し、的確に見極めることが重要です。

「イノベーション(Innovation)」は、一般的には「革新」「新機軸」と訳され、物事の「新しい切り口」「新しい捉え方」「新しい活用法」といったことを意味します。概念としては1911年、経済学者のヨーゼフ・シュンペーターによって、初めて定義付けられました。このとき、シュンペーターはイノベーションを、経済活動の中における生産手段や資源、労働力などに関して、それまでとは異なる仕方で新結合することであると定義しました。具体的には、イノベーションのタイプとして以下の五つを挙げています。

シュンペーターが定義したイノベーションの五つのタイプ

日本では、イノベーションを「技術革新」とするケースがよく見られますが、これはあくまでも狭義の概念。本来の意味は、新しい技術を開発するだけでなく、これまでのモノ、仕組み・システム、組織などを改革し、社会的に意義のある新たな価値を創造し、社会に大きな変化をもたらす活動全般を指す、極めて広義な概念です。実際、実際のビジネス場面では、「イノベーション戦略」「マーケティング・イノベーション」など、他の言葉と共に使われることがよくあります。イノベーションがあらゆる領域に求められていることを示唆しているといえます。

「インテグリティ(Integrity)」とは、誠実、真摯、高潔などの概念を意味する言葉。組織のリーダーや管理職に求められる重要な資質・価値観を表すものとして、欧米企業などでよく使われる表現です。例えば、「インテグリティのある人物」という評価は、アメリカでは非常に名誉な言葉であるといわれています。

インテグリティについては、現代経営学の父と呼ばれるドラッカーも非常に重要視しています。著書『現代の経営』において、「経営者・管理職は才能よりも、インテグリティを持たなければならない。インテグリティの欠如は部下からの失望を招き、最終的には組織の腐敗を招くことになる」と述べています。

ところで、法律や社会規範を順守する企業経営を「コンプライアンス経営」といいます。そして、そこからさらに深くステークホルダーや社会に対して、誠実に真摯であろうとする経営の形を「インテグリティマネジメント」と呼びます。現代では、企業における経営者や職場の管理職は、常にコンプライアンスの意識を持ち、社会やステークホルダーの利害を考えて、日々の決断を行い、行動していかなくてはなりません。そのプロセスや結果に矛盾や食い違いが起きてしまっては、経営者・管理職としての信頼が大きく失墜してしまいます。そのためにも、どのような場面でも揺るがない信念を持って誠実に組織を率いていくインテグリティマネジメントが、社内外からの信頼を得るという意味で大変重要です。

「サステナビリティ(Sustainability)」とは、「持続可能性」「持続することができる」という意味。元々は環境保護活動分野で使用されることの多い言葉でしたが、近年は企業活動分野でも使われることが多くなっています。企業のサステナビリティというときは、経済的な発展はもとより、環境や社会的な側面において、将来も引き続き貢献できる可能性を持っていることを指します。単に売り上げや利益を上げるだけでなく、企業の社会的責任(CSR)という視点から、近年、サステナビリティに対する取り組みに高い関心が集まっています。

この取り組みには、「財務面」「環境面」「社会的側面」という三つの側面があります。財務面は、企業が将来にわたり顧客に対して、安定的に商品やサービスを提供し続けること。環境面は、製造する過程やその他の場面で、環境保護活動に取り組んでいること。そして、社会的な側面は、社会貢献活動や従業員に対する取り組みを指します。この三つの側面を適正に行うことによって、企業の社会的な責任が果たされることになるわけです。このような経営のことを「サステナビリティ経営」といいます。

サステナビリティ経営を行っている企業の活動や取り組みをまとめ、広く社会に対して認知してもらうためのレポートが、サステナビリティレポート(CSR報告書)です。海外では1990年代後半から作成されるようになりましたが、社会的な存在価値が問われている昨今、日本でも多くの企業がサステナビリティレポートを発表しています。

「アントレプレナーシップ」は、「起業家精神(企業家精神)」と訳されますが、最近では起業家精神を持って行う活動全般を指すようになっています。ちなみに、語源は貿易商(仲買人)を意味するフランス語「Entrepreneur」で、それが後に英語表現として使われるようになりました。今、アントレプレナーシップが意味するのは、独創性や進取の気性によって新しいビジネスを立ち上げたり、これまでなかった製品やサービスを開発したりするなど、既存の枠にとらわれずに新しい価値の提供にチャレンジする人、ということが一般的となっています。

「ベンチャー起業家」のことに限定して用いられるケースがありますが、今や実態はそれだけに限りません。企業内で新しい事業を立ち上げたり、新しいアイデアを形にしようとしたり、創意工夫を重ねている人なども含め、広く捉える必要があります。

背景には近年、アントレプレナーシップが企業で強く求められるようになってきたことがあります。ビジネス環境が高度化、複雑化する中で、既存の商品やサービスのライフサイクルがいや応なく短期化しています。すると、今までの延長線上の決まった枠組みの中では、新しい価値をなかなか創造できません。イノベーションを起こすには、アントレプレナーのような固定観念を覆す独創的なアプローチが不可欠なのです。

また、終身雇用や年功序列による評価が崩れつつある最近の日本企業では、一生同じ会社に勤めることは以前と比べて少なくなっています。企業側も言われた通りに行動する人材より、リスクを恐れず、自発的に新しい価値の提供に取り組む人材を評価するようになったことも、アントレプレナーシップが求められる要因として大きくなっています。このようなことからも、これからのビジネスパーソン、特に経営の中心に位置する人には、新しい「業」を起こすアントレプレナーシップが強く期待されます。

「人事デューデリジェンス」とは、企業がM&Aや投資などの取引を検討する段階で、組織や人材面でのコストやリスクを洗い出し、買収後の経営を調査・検証する作業のこと。「HRデューデリジェンス」と呼ばれることもあります。

近年、人事デューデリジェンスが行われるようになってきた大きな理由は、日本企業でM&Aが主要な経営手法となってきたからです。日本企業ではこれまで、M&Aで成功しているケースが多くありませんでした。従業員が出身会社の事情や思惑にとらわれて情報を隠すなど、しっかりと連携ができていないことが大きな原因です。人と組織に関する統合的なマネジメントがなければ、M&Aを成功に導くことはできません。そのため、人事デューデリジェンスを行うことが通例となってきたのです。

人事デューデリジェンスを行う際のポイントは、大きく二つあります。財務面と非財務面です。財務面では、年収だけではなく、福利厚生や退職給付の適切性なども含めた総合的な報酬を調査し、現在の人事体制が財務面にどのような影響を与えているかを把握します。統合される企業間で許容しがたい格差があると、新会社の発足後、従業員のモラルや士気の低下を招くおそれがあるからです。一方、非財務面では、人事制度の仕組みや運用状況の検証のほか、部門別・役職別の従業員構成、労使関係、組織風土、マネジメント層の業績・スキルなどを幅広く調査します。

ただし、人事デューデリジェンスを実施するに当たり、個人情報を本人の同意なく、一方的に提供していいのかどうかは判断に迷うところです。この点に関して、経済産業省が2009年10月に出したガイドラインでは、相手会社と安全管理措置を順守するために必要な契約をすることにより、本人の同意がなくても個人データを提供できるとしています。

「アクティビティ・システム」とは、企業のビジネスの行動(アクティビティ)における相互のつながりを図示するフレームワークのこと。アメリカの経営学者、マイケル・ポーターは、これを「活動システム図」(活動相互間の内的整合性の高さ)という概念で説明しています。「経営の中のさまざまな活動同士の結び付きが強ければ強いほど、活動全体は模倣しにくいものになる」とした上で、「複数の活動がお互いに補完し合って価値を高めている場合、競合相手が同じ価値を実現することは難しくなる」というのが、ポーターの主張です(早稲田大学 商学部 根来龍之(当時)「(戦略事業と因果モデル―活動システム、戦略マップ、差別化システム―)」より。

アクティビティ・システムがうまく機能している企業では、さまざまな行動が互いに密接に関連しています。例えば、「コスト削減」「生産性向上」といった組織目標を掲げたとき、目標を実現するための効果的・有機的な行動は、組織の細部にまで徹底していると同時に、それらの行動が互いに関連し合っているのです。さらには、そのような行動を支えるための人事・教育関連の施策やマネジメントのあり方も同様です。まさに組織が一体となって、アクティビティ・システムを構築しているのです。

そのため、ある企業のアクティビティ・システムが優れているからといって、それを模倣するのは難しいことといえます。成功している企業には、他社には容易にまねのできない活動の複雑な組み合わせと、それを可能とする独自の組織文化・風土があるからです。そして、それこそが企業独自の「強み」といえます。企業間競争が激しくなっている現在、独自のアクティビティ・システムを構築することは、重要な課題の一つです。

「社外取締役」とは、社内からの昇格ではなく、社外から就任した取締役のことをいいます。社内のしがらみや利害関係にとらわれず、外部の目によるチェックの下、経営の透明性を高め、不祥事をなくし、コーポレートガバナンス(企業統治)を強化する目的で導入されたものです。実例を見ると、他の企業の社長・会長経験者や、弁護士、税理士、大学教授などの専門家を登用するケースが多いことがわかります。

社外取締役は1970年代のアメリカにおいて、コーポレートガバナンスを強化する狙いで導入されました。アメリカの多くの企業では、取締役会の半数以上を社外取締役が占めています。一方、日本では長年、社内から昇格する取締役が大多数を占めてきました。しかし、これでは経営に対するチェック機能が働きません。ようやく2002年の商法改正によって、日本でも社外取締役制度が導入されることになり、2014年に、大企業に社外取締役の選任を促す改正会社法が成立。その結果、社外取締役を置かない企業は、株主総会で理由を説明することが義務化されました。さらに社外取締役の導入を促すため、二人以上の社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」を新たに設けることになり、経営を監視する仕組みが強化されていきました。

近年重要視されているコーポレートガバナンスの強化との関係の下、社外取締役には中長期的な企業価値の向上や株主の利益保護のため、会社から独立した客観的な立場で経営に対する監督を行うことが期待されています。

経営戦略を策定しただけでは、「誰が何をするのか」(実行プラン)がよく見えません。そこで、経営戦略に基づいて各部門の「事業計画」が作成され、その計画から各従業員の「業務計画」を設定する仕組みが人事管理の中に組み込まれることになります。これによって、各自の行うことが明確化され、意味付けされていけば、経営戦略を実践することができます。

例えば、グローバル展開を進めるに当たり、生産拠点の現地化を進めることが経営戦略として決定されたら、それを受けて、人事は現地で活躍できる人材の育成を事業計画に盛り込み、そのための能力開発・研修施策を整備する必要があります。これを「戦略人事」といいます。会社の経営戦略を具現化するためには、経営戦略と人事戦略の連動(戦略人事)が必要不可欠です。そのために人事部は、経営戦略の実効性をいかに高くしていくかという強い「使命感」と、具体的な「実感値」(実効性のある施策)を持って、人事業務に携わっていく必要があります。