「やりがいを最大化する」出光の人的資本経営とは

不確実な時代だからこそ「人」を育てる精神

出光興産株式会社 上席執行役員 人事管掌(兼)人事部長

池田 和馬さん

創業以来、「人が中心の経営」を掲げてきた出光興産株式会社。長年受け継がれてきた精神を、人的資本経営に昇華させています。独自に開発した指標「出光エンゲージメントインデックス」や、キャリア自律を支援する部署の新設など、「やりがいの最大化」を目指す取り組みについて、上席執行役員人事管掌(兼)人事部長の池田和馬さんにうかがいました。

- 池田 和馬さん

- 出光興産株式会社 上席執行役員 人事管掌(兼)人事部長

いけだ・かずま/1991年入社。サービスステーション事業部門、燃料油マーケティング部門に長年従事。2023年に人事部長、2024年に執行役員人事部長に就任。2025年7月より現職。2026年度から新たに展開される中期経営計画の検討において、組織と人の成長に繋がる人財戦略の策定を主導している。

創業以来の伝統を時代に即して言語化

貴社の人的資本経営は、どのような理念・考え方に基づいているのでしょうか。

当社は創業以来、「資本は人なり」「人が中心の経営」という考え方を何よりも大切にしていて、社員に深く根付いています。特に創業者である出光佐三は、「人をつくることが当社の事業であり、石油業はその手段に過ぎない」と繰り返し述べていました。この精神は現在の社長に至るまで、歴代の経営層に脈々と受け継がれています。

企業理念に掲げる「真に働く」という言葉も、事業を通じて人が成長することの重要性を示唆するものです。当社で育った人財が、やがて広く社会で役立つ存在になることを目指しています。こうした背景があるため、人的資本経営という概念は、私たちにとって大変受け入れやすいものでした。

長年受け継がれてきた精神をあらためて言語化し、「人的資本経営」として経営計画で明文化したのでしょうか。

明治44年の創業時と比べると当然、事業環境は大きく変化しています。中期経営計画を策定するにあたっては、これまでの伝統や精神を大切にしながら、現代の環境に合わせて内容を再整理・再構築しました。基本的な精神は生かしつつ、今の時代に即した形で人的資本経営を定義し直す。この作業は、当社にとって極めて重要な意義を有するものでした。過去のものをそのまま載せるのではなく、現在、そして未来に向けて新たな価値を創造することを目指したのです。

独自指標「出光EI」で見えた強みと課題

特に「やりがいの最大化」というテーマを前面に掲げられている点が印象的です。ともすれば漠然としがちな「やりがい」を、どのように捉え、測定されているのでしょうか。

「やりがい」や「働きがい」は、人や状況によって捉え方が異なり、非常に曖昧な概念です。まずは客観的な指標を持つことが重要だと考えました。その一つが、独自に開発した「出光エンゲージメントインデックス(EI)」です。

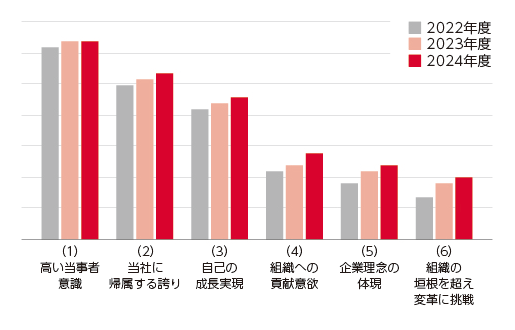

年に一度、全従業員を対象に実施している「やりがい調査アンケート」の結果を基に算出しています。調査は約90の設問で構成されており、回答率は直近で96%に上ります。調査結果は当社の現状分析や今後の施策検討に極めて有用ですが、項目が多岐にわたります。そこで、六つの要素として、「高い当事者意識」「当社に帰属する誇り」「自己の成長実現」「組織への貢献意欲」「企業理念の体現」「組織の垣根を超え変革に挑戦」を抽出し、2022年度から人的資本KPIとして定点観測しています。漠然とした「やりがい」を具体的な数値で示すことで、社内外に対して私たちの取り組みを明確に伝えられると考えたのです。

これまでは夏に調査し、秋に結果をフィードバックするというサイクルでしたが、2025年度からは調査実施を2月に変更しました。人的資本KPIとして春に開示することを意識したスケジュールとしました。

出光EIによってどのような強みや課題が見えてきましたか。

出光EIの推移を見ると、2022年度は67%、2023年度は69%、そして2024年度は70%と、緩やかな上昇傾向にあります。少しずつ改善していますし、7割の従業員が肯定的に捉えている点は、一つの強みと言えるかもしれません。

しかし、六つの要素を個別に見ていくと、明確な傾向と課題が浮かび上がってきました。たとえば「高い当事者意識」「当社に帰属する誇り」「自己の成長実感」は、比較的高いスコアが出ています。一方で、「組織への貢献意欲」「企業理念の体現」「組織の垣根を超え変革に挑戦」は、低い傾向が続いています。

強みを伸ばし、課題を克服するための具体的な打ち手を検討する上で、真因が何かを探るため、各職場のリーダー約30人に匿名・記述式のアンケートを実施し、現場の社員が実感している課題を抽出しました。すると、「成長実感が得られない」「職場への貢献実感が得られない」「個人のキャリアが描けない」という課題が浮かび上がったのです。そこで、この3項目を中間指標として「出光成長スコア」と位置づけました。

出光成長スコアを経営上の重要指標として追跡し、改善を図ることで、ゴール指標である出光EIの向上につながり、結果的に事業の成長につながると考えています。

出光EI以外に、「やりがい調査アンケート」の結果はどのように活用されているのでしょうか。

エンゲージメントの測定だけでなく、組織風土を改善するための重要なコミュニケーションツールとしても機能しています。

まず全社レベルでは、従業員の代表で構成される「出光社員会」が調査結果を詳細に分析し、経営課題を抽出。各職場との意見交換を経て、経営層に対して課題や改善策を提言します。経営層はその提言を受け止め、具体的なアクションにつなげていく。このような対話のサイクルを生むための貴重なデータとして活用しています。

さらに、調査結果は部・課単位でも集計・分析し、各部長にフィードバックしています。全社平均と比較して自部署のスコアが高いか低いかが一目瞭然になるため、各部長は結果を真摯に受け止めます。特にスコアが低い項目については、部署内で原因を話し合い、主体的に改善計画を立てて実行する動きが生まれます。会社が強制しているわけではありませんが、結果が可視化されることで、現場の自律的な改善活動が促されるのです。

社員の間で「意思表示すれば会社が動いてくれる」という認識が広がっているため、やりがい調査アンケートの高い回答率につながっていると思います。

ライフキャリアの充実へ、「キャリアデザイン部」の挑戦

人財戦略の柱の一つに「個々人の能力・個性の発揮」を掲げ、従来の「ワークキャリア」のみの支援からワークキャリアを含む「ライフキャリア」の充実に向けた支援へと舵を切ったと伺いました。方針転換の背景と、具体的な取り組みについて教えてください。

当社は人財戦略として、「個々人の能力・個性の発揮」「企業理念・ビジョンの体現」「DE&Iの深化」という3本の柱を据えています。このうち課題が大きかったのが、「個々人の能力・個性の発揮」です。

多くの日本企業がそうであったように、当社は長い間、社員の人生において「ワーク」が占める比重が非常に大きい、という前提で人事制度を設計していました。社員を大切にしているからこそ、たとえば転勤にしても、「社員の成長のため」という視点が優先されていたのです。

しかし、共働き世帯の増加や、高齢化に伴う介護の問題など、社会環境は大きく変化しました。もはやワークキャリア中心の考え方では、社員一人ひとりの人生に寄り添うことは困難です。また、そのような会社は、これからの時代に選ばれにくくなるでしょう。

こうした問題意識は以前からありましたが、中期経営計画と連動して人財戦略を体系的にまとめる過程で、議論が本格化しました。そして、結婚や子育て、介護などを含めた自身の人生、つまり「ライフキャリア」を軸に据え、「ワークキャリア」はその一部として位置付けられるように会社が支援していくべきだ、という方針を明確に打ち出したのです。

2024年に新設した「キャリアデザイン部」の狙いと具体的な活動内容をお聞かせください。

キャリアデザイン部は、それまでNextフォーラム事務局という部署が担っていたキャリアコンサルティング機能と、人事部が担っていたキャリア教育の機能を引き継ぎ、社員一人ひとりの自律的なキャリア形成をより専門的に支援するために設立しました。これまで当社には、「自分のキャリアは自分で描く」という考え方が浸透してはいませんでした。そのため、まずは社員を多角的にサポートする体制を整えたのです。キャリアデザイン部が何をする部署なのか、そもそもキャリア自律とは何なのかについて、社内向けパンフレットを作成し普及させています。

キャリアデザイン部は主に、「自律的キャリア形成の啓発」「多様なキャリアパスの提供」「スキル開発メニューの提供」「越境学習の機会提供」「キャリアコンサルティング」の機能を担います。

スキル開発メニューや越境学習の機会は、人事部が実施している階層別研修など、会社主導の育成とは一線を画し、原則として社員が自らの意志で選んで受講します。自身のライフキャリアプランに基づき、必要なスキルを主体的に学んでもらうことが目的です。

キャリアコンサルティング機能では、自分のキャリアプランをどう描けばよいかに悩んでいる社員のために、キャリアコンサルタントの資格を取得した社員が相談に応じます。相談件数は安定的に伸びており、コンサルティングを通じて自身の方向性を見出した社員が、具体的な学びの場として研修プログラムに応募していく好循環が生まれつつあります。

キャリア自律を促す文化への転換は、社員の皆さんにとって大きな変化だったかと思います。戸惑いの声などはなかったのでしょうか。

スキル開発メニューへの手の挙がり方を見ると、年代によって反応に差があることは事実です。若手社員は積極的に手を挙げる傾向にありますが、長年当社で勤務してきたミドル・シニア層の社員は、まだ戸惑いがあるように見受けられます。長年根付いてきた文化を変えるには、時間がかかると覚悟しています。

また、やりがい調査アンケートにおいても、「今後当社でのキャリアを思い描ける」設問のスコアが伸び悩んでいるという課題があります。キャリアを描くためには、まず社内にどのような仕事やポジションがあるのかを知らなければなりません。しかし、当社の事業は、従来の石油事業からカーボンニュートラル関連の新規事業まで多岐にわたっており、社員でさえ全貌を把握するのが難しいのが実情です。

そこで始めたのが、社員が“出光を知る”ための催し「ジョブ・フェスティバル」です。国内外の部署がブースを出展し、事業内容や仕事の魅力を紹介します。今年7月には3回目を開催し、1,000人を超える社員が参加しました。スタンプラリーを実施したり、優れたブースを表彰したりと、楽しみながら自社への理解を深めてもらう工夫を凝らしています。イベントをきっかけに自社への理解を深め、キャリアの選択肢を広げ、社内公募制度や社内副業制度に挑戦する。そんな流れを創り出していきたいと考えています。

経営統合後の葛藤と対話から生まれた新たな「行動指針」

人財戦略の他の柱である「企業理念・ビジョンの体現」について、最近の象徴的な取り組みがあれば教えてください。

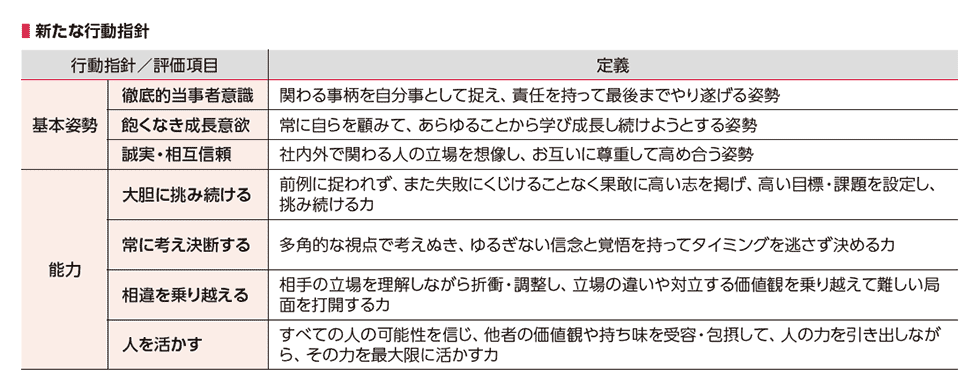

先ほど、出光EIを構成する要素のうち、「企業理念の体現」に課題があるとお示ししました。企業理念の体現を促進するため、2025年度に「行動指針・評価項目」を再定義しました。

従来の行動指針・評価項目は、2019年に出光興産と昭和シェル石油が経営統合した際、どちらかの制度に偏らず、両社の長所を取り入れるというコンセプトで策定しました。あえて一般的な表現を使用しましたが、わかりやすい一方、当社らしい価値観が十分に反映されていないといった声がありました。2021年4月に成文化した「真に働く」という企業理念を踏まえ、行動指針・評価項目を見直すことにしたのです。

プロジェクトチームを立ち上げ、約1年かけて議論を重ねました。企業理念から社員に求めることを言語化し、「徹底的当事者意識」など三つの基本姿勢と、「大胆に挑み続ける」など四つの能力に整理しました。

「徹底的」や「飽くなき」、「ゆるぎない信念と覚悟」など、言葉遣いに当社の文化や価値観が強く表現されている行動指針になりました。社員一人ひとりが新しい行動指針を自分事として捉え、深く理解するため、全社説明会や部門ごとの小規模タウンホールミーティングや座談会を重ねて浸透に取り組んでいます。

「DE&Iの深化」では、どのような取り組みを進めていますか。

女性活躍推進の一環として、他社と連携した「クロスメンタリング」を実施しています。当社の女性管理職(メンティ)が、他社の経営層(メンター)からメンタリングを受け、逆に当社の役員が他社の女性管理職のメンターを務めるという取り組みです。女性管理職のキャリア自律を支援するとともに、ジェンダーギャップの解消を目指したもので、現在は当社と東京海上日動火災保険株式会社、帝人株式会社、株式会社リコーの4社で実施しています。

自社の事情を知らない他社の社員だからこそ、心理的安全性が確保され、本音で悩みを打ち明けられるという大きな利点があります。育児との両立やキャリアへの不安など、社内では話しにくいことも率直に相談できるのでしょう。参加者からは「新たな視点を得られた」「自信がついた」といった声が数多く寄せられており、女性リーダーの育成に確かな効果をもたらしていると感じます。出光EIの男女差は、2022年度に5ポイントありましたが、24年度は3ポイントと、少しずつ縮まっています。

人事にテンプレートはない。地道に自社の形を模索する

事業環境の変化が激しい現代において、人事パーソンが持つべき視点について、お考えをお聞かせください。

エネルギー業界は、30年後には事業の姿が全く変わっているかもしれない、不確実な環境にあります。未来が予測できない状況で、特定のスキルセットを定義した人財戦略を立てることは非常に困難です。

そこで重要になるのが、創業以来掲げている「人を育てる」という原点に立ち戻ること。どのような事業環境になっても、その時代、その場で柔軟に対応し、課題を解決していける人財を育てる。それこそが、企業の持続的な成長を支える唯一の道だと考えています。当社がこれまで幾多の危機を乗り越えてこられたのも、それぞれの時代で「人」が対応してきたからです。未来が見えない今だからこそ、人財育成の重要性が一層増しているのです。

最後に、人事担当者へメッセージをお願いします。

人的資本経営や人財戦略、人事制度にテンプレートは存在しません。他社の成功事例を学ぶことは非常に重要ですが、そのまま導入してもうまくいくとは限りません。企業文化も、歴史も、そこで働く人も違うからです。広く情報を集め、いかに自社の状況に合わせてカスタマイズできるか。従業員一人ひとりの顔を思い浮かべながら、地道に、自社ならではの形を模索するプロセスこそが、成功の鍵だと考えます。

また、AIをはじめとするテクノロジーを積極的に活用すべきだと思います。一見、AIは人の心を扱う人事の仕事とは対極にあるように思えるかもしれません。しかし、AIと人事の相性は非常に良いと確信しています。例えば、グループ全従業員1万4000人のスキルや経験を可視化し、最適な人財配置を提案しようとしても、人間の能力だけでは限界があります。こうした領域にAIを活用することで、人事パーソンは、人でなければできない「対話」や「個別のキャリア支援」といった、より本質的な業務に集中できるようになるはずです。

培われてきた人財育成の精神を大切にしながらも、最新のテクノロジーを駆使してその質と効率を高めていく。その両輪を回していくことが、未来を切り開く人事の役割ではないでしょうか。

(取材:2025年8月29日)