日本の人事部「HRアワード2025」受賞者インタビュー

人的資本経営の社会的インパクトを可視化

エーザイの独自指標「E-HCI」とは

真坂 晃之さん(エーザイ株式会社 執行役 チーフHRオフィサー(CHRO))

志方 幸道さん(エーザイ株式会社 グローバルHR戦略企画部長)

三瓶 悠希さん(エーザイ株式会社 グローバルHR戦略企画部 戦略グループ長)

人的資本情報、人的資本の情報開示、人的資本経営、HRアワード

自社の人的資本情報をどうすればステークホルダーにわかりやすく伝えられるのか、頭を悩ませる人事担当者は多いのではないでしょうか。エーザイ株式会社は2023年度に、国内製薬企業として初めて人的資本レポートを公開。2024年度はさらにブラッシュアップし、120ページ超のレポートを作成したことで注目を集めています。また、「効率的な社会的インパクト創出に寄与する人的資本経営」の達成度を計る独自指標「E-HCI(Eisai Human Capital Index)」を開発しました。その取り組みが高く評価され、「HRアワード2025」企業人事部門 優秀賞を受賞しました。「エーザイのありのままを伝える」コンセプトに込めた想いとは。「E-HCI」開発の狙いは。CHROの真坂晃之さんらにうかがいました。

2025年2月公開のインタビューに加筆したものです。肩書はインタビュー当時のもの。

「HRアワード」の詳細はこちら

- 真坂 晃之さん

- エーザイ株式会社

執行役 チーフHRオフィサー(CHRO)

- 志方 幸道さん

- グローバルHR戦略企画部長

- 三瓶 悠希さん

- グローバルHR戦略企画部 戦略グループ長

社員をターゲットに120ページ超の人的資本レポート

「HRアワード2025」企業人事部門 優秀賞のご受賞、誠におめでとうございます。受賞のご感想をお聞かせください。

真坂:このたびは栄えある賞をいただき、誠にありがとうございます。 人的資本経営を“形式的な開示”にとどめるのではなく、社員や社会との“共感と対話のきっかけ”とすることを目指してきました。

「Human Capital Report(HCR)」を通じて人事と社員の対話が活性化し、「自分の言葉でエーザイを語る」社員が増えたことをうれしく感じています。今回の受賞はそうした社員一人ひとりの想いと実践が評価された結果です。今後も人と組織が共に成長し合う仕組みを追求し、社内外に良いシナジーを生み出してまいります。

2023年に国内製薬企業として初めて、人的資本に関する取り組みやKPIに特化したHCRを公開した経緯をお聞かせください。

真坂:2022年に経済産業省が発表した「人材版伊藤レポート2.0」により、人的資本に関する情報開示の重要性を痛感しました。しかし、人的資本経営に特化した報告書は、国内にあまり例がありません。そのため、初年度のHCR2023は手探りで作りました。それでも、社内外から想定をはるかに上回る多くの反響がありましたね。人的資本経営に対するエーザイの考えと現状をオープンにしたことで、投資家はもちろん、他社の人事担当者や有識者、メディアの方々との意見交換の機会にも恵まれました。

三瓶:人的資本については、有価証券報告書や統合報告書など既存の発行物でも紹介していますが、取り上げる情報が限定的で、読み手も限られてしまいます。そこで、人事独自の報告書を作ろうという話が持ち上がり、完成したのがHCRです。

HCR2024では、冒頭のCHROメッセージで「グループのありのままを知ってもらいたい」と呼び掛けています。

三瓶:HCR2024はターゲットを「社員と将来の求職者」に絞り込みました。エーザイグループについて、良いところも課題も、社内に十分に伝わっていないと感じたからです。

グループの本社にあたるエーザイ株式会社では、2022年に当社定款を見直すタイミングで統合人事戦略を策定しました。社員の「健康」「働き方」「成長」により、「事業・組織」の飛躍的成長を遂げるという骨格を明らかにしたもので、私たち人事にとっては非常に大きな取り組みでした。

真坂:ところが、エンゲージメントサーベイの結果、統合人事戦略の社内認知度は52.8%で、ほぼ半数にしか浸透していないことが明らかになりました。この数字はすごくショックでした。

エーザイの定款には人財に関して「安定的な雇用の確保、人権および多様性の尊重、自己実現を支える成長機会の充実、働きやすい環境の整備」を図ることが2022年の株主総会で明記されました。

これを人的資本経営の本質だと捉え、定款から落とし込む形で統合人事戦略を策定し、人事として注力すべきことを明確にしたつもりでした。ただ、最も知ってほしい社員には届いていなかった。人事としてまずは伝える努力が必要だと考え、社員や将来の求職者に向けて、エーザイのありのままを知ってもらうためにHCR2024を作成しました。

120ページ超という大作になりました。

三瓶:デザインだけでなく、コンテンツや文面まで、親しみやすさを意識しました。社員のインタビューを大幅に増やし、プライベートの様子が伝わる写真も掲載。役員がエプロンをつけて台所で餃子を焼く姿なんて、オフィシャルな刊行物で目にすることはなかなかないでしょう。

同僚の写真が目に留まってパラパラとページをめくるうち、会社が経営戦略の一環として積極的に人へ投資していることや、hhc(ヒューマン・ヘルスケア)理念の実現に向けて何が必要で、どのようなことに取り組んでいるのかに、少しでも興味を持ってもらえたらと期待しています。

真坂:HCR2024では、私たちが今取り組むべき人的資本の重要課題として、「グローバル人事体制の強化」「イノベーションを創出する環境」「DE&Iカルチャーの浸透」「会社と社員の情報非対称性」の四つを挙げています。これらはHCR2023公開後に受けた意見を参考に、組織を俯瞰することで見えてきました。

人的資本経営を定量的に評価する挑戦

新たに「E-HCI」という独自指標を示しました。開発に至った背景や狙いを教えてください。

真坂:投資家との面談で、エーザイ流の人的資本経営がどのように企業価値に反映されるのか、事業戦略とどのように連動しているのかを厳しく問われました。そうしたやり取りを重ねる中で、何かしらの指標が必要だと気付いたのです。

三瓶:HCR2023を公開した後に「(人事施策に対する)KPIやKGIをどのように考えているのですか」と尋ねられたことがあったのですが、良い返答ができませんでした。そこでパーパスとリンクし、グローバルな観点で私たちの人的資本経営を定量的に評価できるものはないかと部内で議論を重ね、独自の指標「E-HCI」を開発しました。

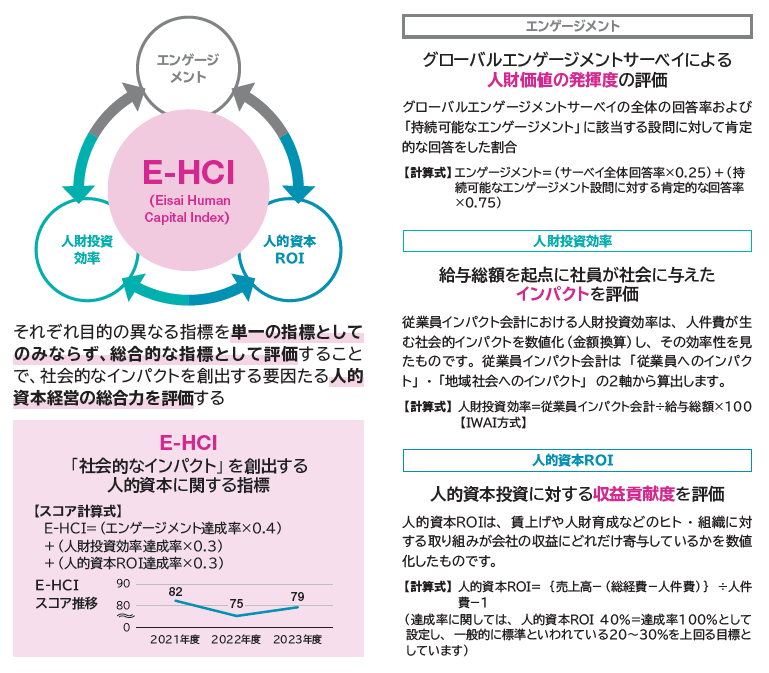

真坂:E-HCIは定款で掲げている「社会善を効率的に実現する」、つまり社会的インパクトの観点で当社の人的資本経営の達成度を見る指標です。社員の「エンゲージメント」と、給与総額を起点に社員が社会に与えたインパクトを評価する「人財投資効率」、そして人的資本投資に対する収益貢献度にあたる「人的資本ROI」の3要素で構成されます。

三瓶:エンゲージメントのスコアを占める比率が他の二つより高いのは、先行指標と捉えているからです。社員が企業に愛着を感じ、仕事に打ち込める状態であれば、この先イノベーティブになれる可能性が高い。対する人財投資効率や人的資本ROIは、現状を示す結果指標だと考えます。

計算式にエンゲージメントサーベイの回答率を含めた狙いをお聞かせください。

三瓶:エンゲージメントサーベイの中でも何をE-HCIに盛り込むかについては検討が必要でした。サーベイの結果は国民性が反映されやすいからです。同じ質問をグローバルで展開したとき、中国や米国と日本とでは、平均値で20ほどスコアにギャップが生じることも珍しくありません。エンゲージメントに関係する値で、地域差が出にくいものは何だろうと考え、回答率という結論にたどり着きました。

志方:サーベイへの回答は、組織への関心度と見ることもできます。エーザイに所属しているという自覚があり、組織に関心があるからこそ回答しているはず。当社のサーベイの回答率は、グローバルで90%です。

真坂:サーベイ回答率はE-HCIのエンゲージメント要素のうち、4分の1を占めている大切な値です。会社への無関心や無言の抵抗は最も避けなければなりません。

三瓶:サーベイの回答率は他の項目や要素と違い、人事が社員に直接呼びかけることで改善できるものです。サーベイに参加しようという機運を高める、ポジティブエフェクトも狙っています。

エンゲージメント以外の要素には、どのような特徴がありますか。

三瓶:人的投資効率では、「従業員インパクト会計」を用いているのが特徴です。人件費が生む社会的インパクト、すなわち賃金の質や昇格昇給における男女差、あるいは社内と日本全体の労働人口の男女比のギャップなどを金額換算したもので、従業員インパクト会計は米ハーバード・ビジネス・スクールが提唱しました。人財投資がどれだけ社会善につながっているかを見ることができます。

当社は以前より、元CFOの柳良平顧問(早稲田大学客員教授)を中心に、財務の観点から組織の状態を可視化してきました。私たちの知る限り、国内で従業員インパクト会計を開示しているのは、今のところエーザイのみです。

真坂:ただしエーザイグループでも、従業員インパクト会計の対象は今のところ国内本社に限られています。開示した情報には、エーザイは女性活躍をはじめとするジェンダーの多様性にまだまだ伸びしろがあることが示されています。

三瓶:もう一つの要素である人的資本ROIは、人や組織への投資が会社の収益にどれだけ寄与しているかを数値化したものです。当初は人的資本ROIではなく、売上を要素にしようと検討していました。しかし、効率的に社会善を実現する視点が弱いなどと指摘を受け、過去の経営指標や財務指標を見返す中で見出したのが、人的資本ROIでした。

蓄積したE-HCIで中長期的なコミュニケーション

人的資本経営の状況を指標化し、計算式を定めるという試みは多くの苦労があったのではないでしょうか。

三瓶:正直なところ、最初は何を示すべきかわかりませんでした。とにかく他社事例を調べることから始めましたね。コンサルティング会社にも協力を仰ぎ、1、2ヵ月ほどかけて、国内外を問わず多くの企業事例を探りました。ところが、日本の会社でも海外の会社でも、そのまま当社に当てはまるような、しっくりとくるものがありませんでした。

一方で、人的資本経営を計る指標の自由度の高さに驚きました。それぞれの企業が大切にしている価値観を、独自の指標で表現していたからです。一般的な経営指標のように企業間で比較できる必要はなく、理論と根拠に基づきエーザイらしさを端的に示す値を定義すればいいのだと気づきました。

人事部が定量的な指標を新設することへの抵抗はなかったのでしょうか。

真坂:私を含め、E-HCIの策定に携わった3人は、人事に来る前はビジネスや経営に近いところを経験しています。たとえば志方はR&D部門に在籍し、イギリス滞在歴も長いので、国際感覚に優れています。私は経営企画にいましたし、三瓶は長く中期経営計画の策定に携わってきました。

三瓶:エーザイの人事部門には、人事ひと筋の人もいますが、他部署の経験を持っている社員も珍しくありません。HCR2024の編集メンバーも、5人中3人が営業部門の出身者です。

志方:今でも経営計画の策定にあたっては、事業計画に基づいて人件費にどれだけ投資をするかなどを検討していますし、経営とかけ離れた感覚はあまりありませんね。

真坂:長く人事に携わって専門性を高めてきた人材と、事業部など他部署での経験が豊富な人材とのバランスが重要です。経営企画と人事は兄弟・姉妹関係のようなもので、行き来し合う方が、人とお金の関係性を両面から眺める経験ができ、有意義だと感じています。

一般的に、人事施策は効果が間接的で、かつ遅効性の傾向があります。対するE-HCIは年単位でスコアを算出します。時間軸の違いをどのように認識していますか。

真坂:たしかに、人事施策は効果が表れるまでに時間を要するものがほとんどです。しかし逃げてはいけない。遅効性を理由に思考を停止していたら、何も始まりません。

時間軸の違いを理解したうえでE-HCIを開発し、エンゲージメントサーベイを開始した2021年度までさかのぼってスコアを算出しました。つまり、今年度実施されるサーベイを含めて4年分のE-HCIを蓄積することになります。

この先、さらにE-HCIを積み重ねていけば、スコアの経年変化を見ることができます。単年で一喜一憂するのではなく、経年で見たときに徐々に右肩上がりなのか横ばいが続いているのか、あるいは低下傾向にあるのかといった移り変わりを見ることで、中長期的な視点でのコミュニケーションを実現できると考えています。

三瓶:これまでのE-HCIの推移を見ると、2022年度は2021年度と比較して7ポイント下降しました。これは早期アルツハイマー病治療薬「レケンビ」への先行投資や、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行が多少なりとも影響していると見ています。

エンゲージメントサーベイでも、インフラ整備やイノベーションに関する項目のスコアが、他の設問と比べて少し低めに出ています。これをどう見るか。経営戦略として、ここ数年はレケンビへの投資に集中していた分、他領域への投資を抑えざるを得なかったのは事実です。その点についての説明が十分ではなかったから、スコアに表れたのではないでしょうか。

またコロナ禍により、グループ全体で重視している「共同化」の取り組みが思うようにできなかったことも挙げられます。共同化は、全社員が就業時間の1%を使って患者様らと一緒に時間を過ごす活動ですが、施設への訪問を制限されるなど、hhcの原点を体験できませんでした。そうしたさまざまな要素が、エンゲージメントサーベイやE-HCIに反映されていると感じています。

極端な話、数年後に「E-HCIはベストな指標ではなかった」と気づく可能性もあります。でも、出してみなければ指標の妥当性すら検証できません。そのため、現時点の最善策として、指標化に挑みました。

人的資本情報は個性を自由に発揮すべき

HCR2024の公開後、どのような反響がありましたか。

真坂:初めて発行したHCR2023以上に外部からの反響があり、驚いています。グループの人的資本情報を開示したことで、私たちの組織自体がオープンな存在になりました。私も他社の人事の方やHRのプロフェッショナルと話す機会が増えましたし、志方はさまざまな講演に招かれるようになりました。人事向けの交流会では、三瓶の前に名刺交換の行列ができています。

三瓶:社内でも、HCRを起点に、部署の垣根を越えたコミュニケーションが生まれています。ある社員がインタビューページでスキューバダイビングを楽しむ写真を掲載したことがきっかけで、社内のスキューバダイビング部に入部した社員もいました。そういったアクション自体が、エンゲージメント向上に寄与するでしょうし、HCRや統合人事戦略への関心につながっていくと思います。

E-HCIについてはいかがでしょうか。

真坂:なぜスコア化を図ったのか、どのように計算式を定めたのか、といった問い合わせを受けることが多いですね。

三瓶:ちなみにHCRには、「総合的にE-HCIのスコア上昇をめざす一方で、独自指標ゆえにE-HCI自体の精度を高め、さらにはその構成要素としての各KPIの集計・分析方法の精緻化に努めていきます」と記載しています。これは人的資本に関するレポートを出し続け、社内外からのリアクションを得ることで可能になることです。

2025年7月にHCR2025を発行しました。2024年と比べてどのような点をアップデートしましたか。

三瓶:HCR2025では、レポートそのものを“社員と共に作り上げるプロジェクト”へと進化させました。社内公募で集まった24人が「社員の視点から伝えたいエーザイ」を議論し、提言内容を紙面に反映。「社員が目を輝かせながらエーザイを紹介できるレポート」を形にしました。

さらに、「シナジー」を全体テーマに据え、社内外の共創を描いた特集を新設しました。味の素・丸井グループ・中外製薬との交流会や、有識者との対談を通じて、人と組織の関係性から生まれる学びを共有。グローバルHRパーパス実現モデルの策定や、人的資本KPI同士の関係性分析にも着手したほか、アルムナイ制度や現場社員の声を紹介するなど、等身大のエーザイを伝える構成へと進化しています。レポートを通じて、社内外の対話がさらに広がることを期待しています。

人的資本経営の定量化を図ったことで、どのような手応えを感じていますか。

真坂:人的資本情報開示の面白いところは、企業で独自の指標を設けられる点だと思います。各企業が大切にしている価値観を自由に反映させられるからです。会社のユニークネスを表現し、個性を打ち出せる余白を生かさない手はありません。

三瓶:先ほど、E-HCIは他の企業と比べてどうなのかと横並びで見るものではないと申し上げました。ただ、スコアを毎年公表し続けることで、10年経つ頃には、「今年のE-HCIはこうだったね」「ここ数年はこういう状況だね」と、従業員同士や投資家との会話で共通言語となるように育てていきたいですね。

最後に、今後の展望をお聞かせください。

三瓶:次年度のHCRに向けたアクションは既に始まっており、人事以外の社員にも編集に携わってもらおうと公募しました。編集段階で現場の社員に入ってもらった方が、エーザイの人的資本経営が社内の隅々に届きやすくなると考えたからです。編集作業を通じて会社のことを深く知ることで、エーザイへの愛着が高まると確信しています。

志方:グローバルの観点でいえば、2024年度に「グローバルHRボード」を設定し、海外の人事担当者との連携強化を図っています。HCRも、海外の現地社員に関心を持ってもらえるよう、発信に力を入れる予定です。

真坂:HCRによる人的資本情報の開示を2年続けてみて、情報開示を戦略のど真ん中に据えるメリットは非常に大きいと実感しています。開示によってコミュニケーションが生まれ、私たちの課題が明確になり、改善に向けたアクションを繰り出せる。情報開示には責任を伴いますが、望ましい形で循環が起きているので、これからも続けていきたいです。

また、人的資本情報開示の自由度の高さにポテンシャルを感じています。自社の思想や哲学を人的資本情報に反映させている企業は、日本ではまだ一部に限られていますが、世の中にひとつとして同じ会社はなく、それぞれの会社が人的資本に個性を発揮させることができるはずです。

エーザイが取り組むHCRやE-HCIが起爆剤となって、他の会社でも自社らしい人的資本経営のあり方を模索するようになれば、とても喜ばしいことです。私たちも外部との交流を図りながら改善を重ねていきたい。企業間で高め合いが進めば、日本全体で、よりダイナミックな動きが生まれると信じています。

しかし、私たちができることは限られています。ムーブメントを起こすにはパートナーが必要です。幸い、人的資本情報の開示を通じて、独自性のある人的資本経営に臨む企業と連携を図る機会が増えてきました。今後も各社とのつながりを広げながら、人的資本の面で社会的なインパクトをもたらしたいと考えています。

(取材:2024年12月13日)