人的資本経営を推進するうえで「ジョブ型雇用」は最適解か

政府が2024年に「ジョブ型人事指針」を発表するなど、ジョブ型雇用の導入に向けた機運がますます高まっています。人的資本経営を推進するうえで、ジョブ型雇用は“最適解”と言えるのでしょうか。従来型の日本的雇用スタイルであるメンバーシップ型と、欧米で主流とされるジョブ型とを対比し、人的資本経営の観点から雇用形態の選択肢について考えます。

人的資本経営の観点から見た「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」のメリット・デメリット

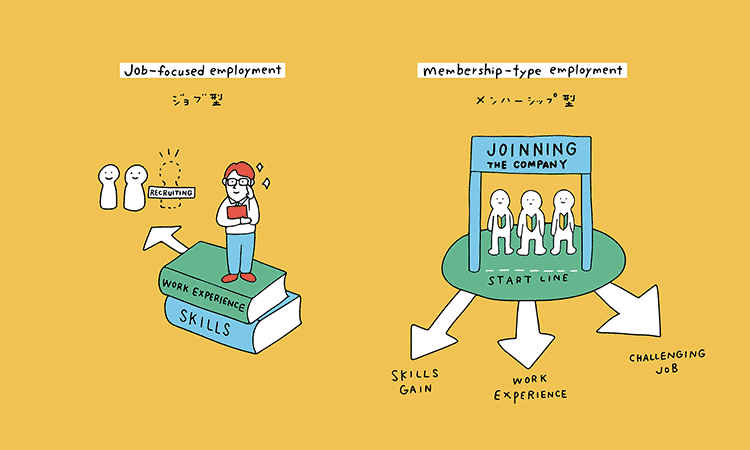

日本企業において雇用形態の主流となっているのは、業務内容や勤務地を明確にしない「メンバーシップ型雇用」です。メンバーシップ型では、そのときの企業の状況に応じて、勤務地や業務内容が従業員に提示されます。企業主導によりキャリアが形成され、新卒一括採用や長期雇用、年功序列と組み合わされるケースが目立ちます。

一方の「ジョブ型雇用」は、ジョブディスクリプション(職務記述書)に基づき、あらかじめ定められた業務を行う雇用形態です。メンバーシップ型と異なり、会社都合で業務内容や責任範囲が変わることはありません。欧米諸国では、ジョブ型が標準的な雇用形態となっています。

人的資本経営の観点から見たとき、メンバーシップ型とジョブ型にはそれぞれメリットとデメリットが存在します。その多くは、メンバーシップ型における強みがジョブ型では弱みとなり、ジョブ型における強みがメンバーシップ型における弱みとなっています。

メンバーシップ型雇用のメリット

長期的に人材を育成できる

企業が求める人材像やスキルを可視化したところで、必ずしもその要件を満たす人材を採用できるとは限りません。メンバーシップ型では、長期的な視点に立ち、会社の要請で従業員に自社の求めるスキルを習得させることができます。スキルを得た人材が長期的に活躍することで、自社の成長が期待できます。

人材の新たな才能を発掘しやすい

企業がさまざまな業務を提示するメンバーシップ型では、従業員が自身でも気づいていなかった強みを発見することがあります。ジョブ型では、自分の職務に行き詰まりを覚えたとき、新たなスキルを得なければ新たな職務に就くことが難しいことを考えると、ジョブローテーションにより現場で価値を見出すアプローチを経るメンバーシップ型は、従業員にとってプラスに働くことがあります。

帰属意識が高まりやすい

「この会社は長期的に雇用してくれる」と従業員が思える環境は、短期的な成果を出せるだけではなく、長期的な観点から企業に貢献したいという思いも生じさせます。そういった思いは従業員の組織に対する帰属意識や愛着心の向上をもたらすだけでなく、離職率の低下や人的資本経営で重視されているエンゲージメントスコアの向上など、非財務のKPIの向上が期待できます。

組織文化を形成しやすい

長期で働いている人が多いほど、組織内の暗黙知やノウハウが自然と共有され、強固な組織文化が形成されやすくなります。人的資本そのものだけでなく、組織風土や組織文化も資本であり、その企業ならではの価値を創出する、見えない競争力の源泉となります。従業員が自社のあるべき姿や判断の基準を認識することで、戦略の達成に向けた機運がより高まることも期待できます。

柔軟な人材配置を行いやすい

社会情勢やテクノロジーの変化に合わせて、事業の方向性や必要となるスキルが変化することもあります。メンバーシップ型では、そもそも勤務範囲を限定していないので、会社に変化が生じた場合、いま在籍している人材を活用した柔軟な人材配置が可能となります。

メンバーシップ雇用のデメリット

職務やスキルを可視化しにくい

2020年に発表された「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書(人材版伊藤レポート)」では、人的資本経営を推進するための重要な要素として「動的な人材ポートフォリオの構築」が謳われています。人材ポートフォリオとは、経営戦略に基づき、社内のどこに、どのようなスキルを持つ人材が、どれくらい存在するかを「見える化」したものです。

メンバーシップ型では業務範囲が曖昧で、属人的な働き方となりがちなため、職務やスキルの可視化が難しくなります。その結果、どの人材に何を任せるべきか、何を学ばせるべきかなどがわかりづらく、人材ポートフォリオの策定が難しいため、人材戦略が思い通りに進まなくなることが考えられます。

評価や報酬の不透明になりやすい

定まった業務がなければ、評価や報酬の基準を策定することが難しくなります。すると評価において、上司の主観が占める部分が増えてしまうことも考えられるでしょう。上司による評価が従業員の自己評価と乖離していた場合、従業員のモチベーションが低下してしまうおそれがあります。

キャリア自律が実現しにくい

キャリアが企業主導で設計される環境では、従業員が「キャリアは会社に決められるもの」と受け身になりがちです。「自分は何ができる人材なのか」「どんな価値を提供できるのか」が見えにくく、どのスキルを伸ばせば評価されるのかも分からないため、キャリア自律を実現しにくくなる可能性があります。

データドリブンとの相性が悪い

人的資本経営では、採用・育成・配置・評価といった人材マネジメントを、データに基づいて最適化することが求められますが、メンバーシップ型のように業務やスキルの定義が曖昧な場合、データを収集・分析する前提そのものが成立しづらくなります。職務や成果の記録がシステマチックに残りにくいと、データ収集そのものが主観的・恣意的になってしまい、信頼性が損なわれる場合があります。

人材戦略を立てづらい

人的資本経営では、人材を「投資対象」とみなし、人材戦略と経営戦略を連動させていきます。しかし、従業員のスキルや職務、キャリアパスが明確でなく、情報が体系化されていない状況では、適正な分析やモニタリングができず、人材を戦略的に配置・育成・活用することが困難です。

女性が活躍しづらい

メンバーシップ型では、配置転換や転勤が会社の意向によって行われます。結果として、労働時間や勤務地に制限がない人材が評価されがちであり、育児などで労働時間や勤務地に制限を抱えることの多い女性が活躍しづらい環境が生まれる可能性があります。

ジョブ型雇用のメリット

職務をスキルの可視化しやすい

ジョブ型の場合、「どのようなスキルを持つ人材が何人いるか」「誰が何をどこまでできるか」といった情報を把握しやすくなります。すると、現在と目指すべき方向性の乖離を把握したうえで人材戦略を定め、データに基づいて育成・再配置を行えるようになります。従業員にとっても、望まない配置が行われないという安心感を持つことができます。

評価や報酬の透明性が高い

ジョブ型では業務の範囲が定められているため、設計される評価や報酬の透明性が高くなります。従業員が公正さを感じやすくなり、「どのような成果を出せば評価されるのか」「どうすれば報酬が高くなるのか」が明確化されるため、モチベーションの向上にもつながります。また評価や報酬の透明性が高いと、経営が求める人材像が現場に浸透しやすくなる効果があるため、求める人材像とのギャップが小さくなることも期待できます。

キャリア自律を促す

職務や必要なスキルが明確に定義されていれば、従業員は「自分に求められていること」と「身につけるべき能力」を理解しやすく、自分の価値を高めるために自律的な学習・キャリア形成に取り組みやすくなります。上司も、部下とキャリアに関する対話をしやすくなるでしょう。キャリア自律が進むことで、個人が目的意識を持って行動する風土が生まれ、結果として人的資本の強化にもつながることが期待できます。

企業が人材戦略を立てやすい

ジョブ型では、「どのような人材を、いつ、どのポジションに配置するか」を経営戦略と連動させて設計しやすくなります。また、職務ごとの成果要件やスキル要件が明確なため、データを基にした再現性・検証性のある戦略プロセスを設計し、PDCAのサイクルを回していきやすくなります。

女性が活躍しやすい

ジョブ型では、業務と勤務地が限定されるため、育児中で勤務時間や勤務地に制限がある女性でも、働きやすい環境が生まれやすくなります。また、職務ベースでの評価となるため、性別による見えないバイアスからも脱却しやすいと言えます。

ジョブ型雇用のデメリット

職務の定義が困難

職務やスキルを可視化するには、「職務の正確な定義」と「必要なスキル要件の明文化」が不可欠です。しかし現実には、はっきりと割り切れない職務も少なくありません。また現在のビジネス環境では、業務範囲が流動的で変化が激しいケースが散見されます。その環境下で職務定義を維持・更新し続けるには、かなりの労力・コストがかかります。

導入・運用が難しい

ジョブ型の導入にあたっては、ジョブディスクリプションの策定やスキル要件の明確化に併せて、評価・報酬制度の再構築、労務管理の見直しなど、制度全体の設計が必要となります。制度設計が不十分だと、制度がうまく機能しないおそれがあります。また、導入・運用に当たっては、現場の理解が不可欠です。経営と人事が現場の声を吸い上げたうえで、制度の目的や運用ルールを社内で徹底する必要があります。

現場に不信感が生まれる可能性がある

メンバーシップ型を運用している企業が、目的や背景を十分に社内へ説明しないまま突然ジョブ型を導入した場合、とくに長年組織に貢献してきた従業員が強い戸惑いを覚えるケースもあります。またせっかく導入した制度が現場に即していなければ、従業員が制度、ひいては会社そのものに不信感を覚えることも考えられます。

ジョブ型雇用推進の高まりの歴史

バブル崩壊でジョブ型雇用に注目が集まる

もともと、ジョブ型の考え自体は日本でも古くから認識されており、たとえば日本経済団体連合会(日経連)は1962年の「賃金管理近代化の基本方針」において、「当面年功賃金との妥協は認めつつ」と前置きしたうえで、「将来的には職務給に移行する」と言及していました。しかし、日本の右肩上がりの経済成長とともに、メンバーシップ型が維持され続ける結果となりました。

ジョブ型への注目が高まった大きな契機は、1990年代初頭のバブル経済の崩壊でした。それまで日本の多くの企業では、メンバーシップ型が企業成長と社会の安定を支える制度として機能していましたが、バブル崩壊により、人件費の高騰や業績と処遇の乖離といった課題が一気に表面化しました。そこで、年齢や勤続年数に関係なく、成果や専門性に応じて処遇すべきとの機運が高まったのです。

ただ、「成果主義」「職能資格制度」を取り入れる企業は増えましたが、あくまでメンバーシップ型の枠組みの中で運用されたケースが多くみられました。明確なジョブディスクリプションや評価・報酬の基準が曖昧だったため、制度がうまく機能したとは言えませんでした。

人的資本経営とジョブ型雇用

バブル崩壊後、約30年間にわたり経済が低迷する一方で、グローバル市場との競争やIT化の加速により、企業は高度かつ多様なスキルを持つ人材の確保・育成が求められるようになりました。この流れが、ジョブ型の必要性を徐々に高めていきました。

また2000年代以降、世界ではESG投資やSDGsの観点から「非財務情報の開示」が重視され、徐々に「人的資本」というキーワードが注目を集めるようになりました。日本でも2020年の人材版伊藤レポートの発表をきっかけに、「人的資本経営」の考え方が広く浸透しました。

人材版伊藤レポートでは、企業と個人が互いに選び選ばれる、多様性のあるオープンな雇用コミュニティを推進していくために、「ジョブ型雇用の促進が求められる」と提起しています。動的な人材ポートフォリオの構築、リスキル・学び直しの推進、従業員エンゲージメントの定量的測定など、ジョブ型的なアプローチを前提とした施策が多数盛り込まれたことで、企業は制度の見直しを進めるようになっていきました。

政府がジョブ型人事指針を発表

2024年、内閣官房は「ジョブ型人事指針」を発表。「労働者が自分の意思でリスキリングを行え、職務を選択できる制度に移行していくことが重要」だと強調しました。「日本企業の競争力維持のため、ジョブ型人事の導入を進める」と謳い、ジョブ型を導入している企業20社の事例を紹介しています。

事例を読むと、多くの企業が全社一斉にジョブ型を導入するのではなく、特定の部署や職種から段階的にジョブ型を導入していることがわかります。また「本指針を参考に、自社のスタイルに合った導入方法を検討頂きたい」と記しており、画一的な導入方法がないことも示しています。

- 【参考】

- ジョブ型人事指針|内閣官房

ジョブ型雇用の運用状況

ジョブ型雇用の導入状況

パーソル研究所の調査では、ジョブ型を導入している企業の割合は、2021年時点で18.0%でした。導入を検討している企業の割合は39.6%、導入しない方針と答えた企業の割合は28.5%となっています。また、5000人以上の企業では25.0%がジョブ型を導入しており、企業規模が大きいほどジョブ型の導入が進んでいることが示されました。

『日本の人事部』の「人事白書2023」では、ジョブ型に対し、個人・企業それぞれの観点でどう捉えているかを聞いています。その結果、個人においてはジョブ型に対する理解・浸透が進み、「時代の流れとともに必要ではないかと感じている」などの肯定的な意見がある一方で、「日本のメンバーシップ型、長期就労前提の雇用感にはそぐわない」「中小企業には難しい」といった否定的な意見も少なくありませんでした。

また企業としての捉え方も、個人と同様、「これからの働き方には必須である」とする意見がある一方で、「組織風土になじまない」「ゼネラリストとしての成長を期待しているため、極めてマッチし難い」との意見にわかれました。また、ジョブ型とメンバーシップ型のハイブリッド型を目指すべきとする声もありました。

ジョブ型雇用導入を妨げるもの

制度設計の難しさ

ジョブ型の根幹となるのが「ジョブディスクリプション(職務記述書)」です。ジョブディスクリプションを設計するには、業務の目的、業務内容、責任範囲、必要なスキル・資格などの要件を明確に定める必要があります。ただし、実際の現場では業務の境界線が曖昧で、明確に定義することが難しい場合があります。

ジョブディスクリプションと併せて、もともとメンバーシップ型の企業がジョブ型を導入しようとすると、年功的な等級制度や評価制度、報酬制度の再構築が必要です。単に策定するのではなく、中長期の人材戦略・経営戦略と接続したものであり、かつ従業員にとっても納得性の高いものにしなければなりません。

加えて職務やスキル要件は、ビジネス環境や組織の成長に応じて継続的な見直しが必要です。定期的なアップデートが行われなければ、ジョブディスクリプションが陳腐化してしまうおそれがあります。

運用の難しさ

ジョブ型は、現場で制度を運用し、継続的に機能させることが難しい雇用のあり方でもあります。「この職務にはこういったスキル・責任が求められ、このように評価し、こんな報酬が支払われる」という一貫した論理設計と運用が必要ですが、実際には各部門・上司によって職務定義の解釈や評価の観点が異なることも起こりえます。

メンバーシップ型からジョブ型への移行は、単なる制度の変更ではなく、組織そのものも改革といってよく、従業員にはマインドセットの転換が求められます。また、人材が優秀であるほど引き抜かれてしまうリスクが高くなり、さらにジョブローテーションでその穴を埋めることができないため、ポストに穴が開いた状態になる事態も考えられます。

また欧米のジョブ型では、スキルの不一致やプロジェクトの終了、業績の悪化などで雇用契約を終了することが可能ですが、日本の労働法制は解雇に厳しい規制を設けているため、ある職務の必要がなくなったとしても解雇はできません。日本の法制度は本質的にジョブ型と噛み合いにくい構造を持っていると言えます。

企業に見る雇用形態

メンバーシップ型:JR西日本

西日本旅客鉄道(JR西日本)は、従来からのメンバーシップ型を継続しています。鉄道は社会のインフラという重要な役割を持つ一方で、たとえばその運転技術において、個人によって大きく能力が異なるわけではありません。また、社会の変化に伴って業務内容が大きく変化することも考えづらいと言えます。そんな状況において、長期的・安定的に人材を育成できるメンバーシップ型を採用してきたと考えられます。

ただし、同社は人的資本への投資を重視しており、「人財戦略」の中で「従来の既存分野・既存スキルを中心とした同質性の高い人財ポートフォリオから、多様性のある人財ポートフォリオへの転換を図る」と表明。そのために人財育成、ダイバーシティ&インクルージョン、ワークエンゲージメントの三つに取り組んでいくとしています。

自律的なキャリア形成も支援しています。具体的には、ポスト公募を通じたキャリア選択機会の拡大やサブキャリア制度を通じた副業の奨励、全社員対象のオンライン学習サービスなどを提供。なお、同社がデジタル分野の強化を目的として2023年に立ち上げた新会社「TRAILBLAZER」では、ジョブ型を積極的に導入しており、メンバーシップ型を絶対視するのではなく、グループ全体で「人的資本経営の最適解」を追求していることがわかります。

メンバーシップ型中心:旭化成

旭化成は、「終身成長」「共創力」の二つを核として、従業員のWell-beingと働きがいの向上を目指しています。「終身成長」とは、終身雇用との対比も意識した旭化成の造語で、「雇用し、雇用される」という従来の関係を、新たな時代におけるWin-Winの関係に進化させていくことを目指したものとしています。

具体的な施策としては、1万以上のラーニングコンテンツから従業員が自分に必要な学習を無料で自由に学べるリスキリング支援策「CLAP」や、エンゲージメント向上施策 KSA(活力と成長アセスメント)、デジタル人財の拡充などを掲げています。一人当たりの教育投資額は2023年度で24万2000円、教育投資時間は28.1時間となっています。

また、メンバーシップ型を中心とする一方で、旭化成では専門性の高い人材の育成と確保を目的として、高度専門職制度を導入しました。もともとはマテリアル領域の研究開発の専門職からスタートした制度ですが、年々対象を拡大しており、2024年度は360人という目標を掲げています。

ハイブリッド型:KDDI

KDDIは、デジタル化の加速など外部環境の変化を背景に、組織を成功に導く「人間力」を重視しつつもジョブ型の長所を取り入れた「KDDI版ジョブ型人事制度」を実施しています。2020年8月に中途入社者に対して適用を開始し、21年4月に新卒、22年4月に全社員まで対象を拡大しました。

あらゆる制度の指標として「KDDI版ジョブディスクリプション」を軸に置き、自律的なキャリア形成、評価制度、報酬制度を展開しています。キャリア形成では、年1回自身のキャリアについて考える機会を設置し、人財レビュー結果をもとに、1年間の能力開発計画を策定。スタートアップ支援研修「キャリアcafé」や社内副業制度・専門スキル研修など、会社からの情報発信と社員の自律的な相互発信・学習の双方を促進し、一人ひとりのキャリア実現を支援しています。

評価制度では、過去の結果に対する「成果・挑戦評価」、現在の能力に対する「能力評価」、それらの結果を自動プロットし未来への期待を予測する「人財レビュー」による評価を実施。報酬制度では、報酬水準を引き上げるとともに、年功的要素を廃止し、人財レビューに連動して全グレードにメリハリのある昇降給方式を導入するとともに、属人要素の高い手当は廃止し、退職金制度も改定しています。

ハイブリッド型:三菱UFJ信託銀行

三菱UFJ信託銀行は、ジョブ型とメンバーシップ型を併存させており、二つの働き方における評価体系やグレード体系は別物となっています。ジョブ型については、2021 年 4 月にファンドマネージャーだけを対象として導入したのを皮切りに、2023年に定年後再雇用者、2024年に事業部門から希望が強かった領域として「外部提携運用」「サイバーセキュリティー」「データサイエンティスト」「ビジネスアーキテクト」に対象を拡大しました。

同社では、キャリアのスタート時から、転居を伴う異動ありの「全国コース」と転居を伴わない異動のみの「地域特定コース」のいずれか、またあらかじめ配属先を特定しない「オープン採用」と初期配属先を決める「部門選択採用」を選択できます。ただし、ジョブ型かメンバーシップ型かの選択は、原則入社後の業務領域と従業員の希望によって決定していくこととしています。

評価については、メンバーシップ型では、「リーダーシップ」などの一般的な項目の達成度に応じて評価される一方、ジョブ型では個別領域ごとに評価基準が設定されています。報酬については、ジョブ型では全社共通の「形」として 7階層の等級と、それにひもづく報酬レンジを策定。一方のメンバーシップ型人事制度では、大幅な賃金カーブの変更は行っていませんが、初任給や入社5年目までの賃金の引上げや、若手の積極的な早期登用を行っています。

- 【参考】

- キャリア・教育制度|三菱UFJ信託銀行

ジョブ型:富士通

富士通では、社員と会社が「自律と信頼」の関係に基づき共に成長していけるようにしたいとの考えから、人事・人材育成制度のフルモデルチェンジを実施。2020年4月に約1万5000人の管理職層にジョブ型を導入し、22年4月に約4 万5000人の非管理職まで拡大しました。ジョブ型の導入に際しては、2 ヵ月間で約 1万5000人分のジョブディスクリプションを作成。最初から完成度の高いものを求めず、運用の中でブラッシュアップをしていく方針を定めました。

報酬については、2023年に全社員を対象として年収を平均約7%、最大24%引き上げ、ジョブレベルに応じてグローバルにマーケット競争力のある報酬水準へと大幅な底上げを実施しました。24年3月には、26年度以降の新卒入社者に対しても、学歴別の一律初任給を廃止し、ジョブレベルに応じた処遇へと移行する方針を発表。これにより、新卒入社者の年収は約550万~700万円程度、高度な専門性を持つ人材は1000万円程度となるとしています。

ジョブ型人事の導入に併せて、年齢により一律で役職から外れる「役職離任制度」を廃止し、役職を外すかどうかをパフォーマンスなどで判断する「ポストオフ」制度を導入しました。同社取締役執行役員専務 CHROの平松浩樹さんは、「人事が経営やビジネスに貢献できる度合いがさらに高まっており、人事パーソンにとって、ますますやりがいのある局面になってきた」と話しています。

最適解の追及

人的資本経営を推進するうえで「人をどう活かすか」を考えたとき、ジョブ型は有力な手段と言えます。ただしジョブ型には多くのメリットがある一方で、導入や運用に高いハードルがあり、決して「万能な解決策」ではありません。せっかく導入しても、従業員の理解が不十分であったり適正な運営をしなかったりした場合、制度が形骸化したり、社内の不満が高まったりしてしまうおそれもあります。

ジョブ型を導入している企業を見ても、限定的な職種・階層から段階的に導入したり、メンバーシップ型で長年培ってきた良さを残したりと、自社の人材戦略や企業文化に即した手法を模索していることがわかります。ジョブ型はあくまで“目的を達成するための手段の一つ”にすぎません。「ジョブ型制度を導入したか」ではなく、「制度が人的資本の価値向上につながっているか」を常に問いつつ、自社にとっての“最適解”を丁寧に探り続ける姿勢が求められます。