キリン独自の生成AIは、社員の“相棒”

「やってみる」文化を醸成する、人が主役のDX戦略とは

キリンホールディングス株式会社 デジタルICT戦略部 DX戦略推進室 室長 野々村 俊介さん

生成AIツールを導入したけれど、一部の社員しか使わないため形骸化してしまう――。多くの企業が直面している課題です。キリンホールディングス株式会社は、「人がやらなくてよい仕事をゼロにする」ことで価値創造につながる時間を創出するため、独自の生成AIツール「BuddyAI」を国内従業員約1万5000人に展開。アクティブユーザー率70%という高い水準を維持しています。そこには、「人」を中心に据えた緻密な戦略がありました。デジタルICT戦略部 DX戦略推進室長の野々村俊介さんに、生成AIの普及策や展望を聞きました。

- 野々村 俊介さん

- キリンホールディングス株式会社 デジタルICT戦略部 DX戦略推進室 室長

ののむら・しゅんすけ/2008年にキリンビールに入社し、需給担当として従事。2016年コンサルティング企業に出向し、経営戦略や新規事業探索、市場調査を経験。キリンビールでのD2C事業担当を経て、2024年にキリンホールディングス デジタルICT戦略部に配属。2025年4月から現職。

「BuddyAI」で年間31万時間を創出へ

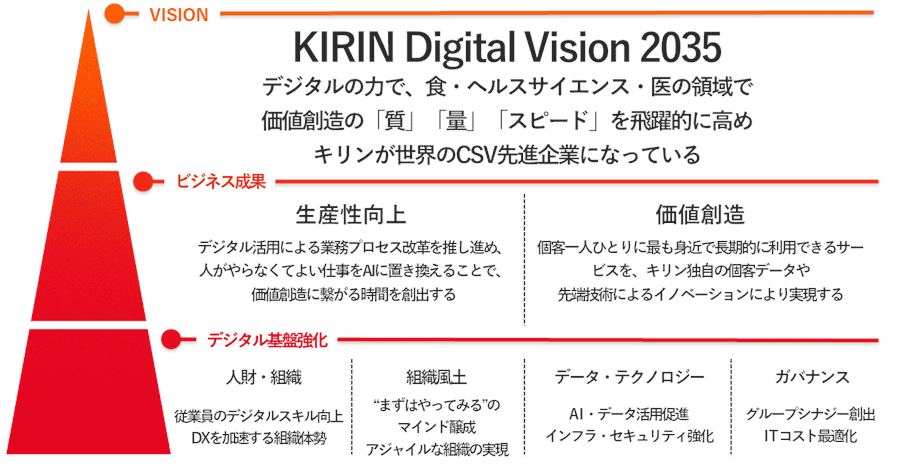

貴社は2025年8月に、「KIRIN Digital Vision 2035」を公開しました。ビジョン策定の狙いと概要について教えてください。

生成AIをはじめとするデジタル技術は、私たちの想像をはるかに超える速さで進化しています。企業活動はもちろん、お客さまの生活や行動も大きく変えていくでしょう。このような環境変化を踏まえ、私たちがデジタルを活用して何をすべきか、長期的な視点で目的を再整理する必要があると考えました。

キリングループは「世界のCSV先進企業になる」というグループビジョンを掲げています。ビジョン実現のため、デジタルを活用して生産性向上、価値創造を高めることを定めたものが「KIRIN Digital Vision 2035(KDV2035)」です。

「デジタルの力で、食・ヘルスサイエンス・医の領域で価値創造の『質』『量』『スピード』を飛躍的に高め、キリンが世界のCSV先進企業になっている」ために、生産性向上と価値創造というビジネス成果を設定。その成果を生み出す基盤として、人財・組織、組織風土、データ・テクノロジー、ガバナンスを強化していきます。

キリングループには、「品質本位」や「誠実」といった価値観が深く根付いています。これは私たちの強みであり、市場調査などでも高い評価をいただいているポジティブな企業イメージの源泉です。一方で、丁寧に作り込むマインドが強すぎて、新しい取り組みを始めるのに時間がかかる側面もありました。

そこで、デジタルという打ち手は非常に相性が良いのではないかと考えたのです。コストを抑えながら迅速に試行錯誤ができるデジタルの特性を活かし、アジャイルに挑戦する組織風土を根付かせていきたい。単なるスキル向上だけでなく、社員のマインドセット変革までを見据えている点が、このビジョンの特徴です。

生産性向上と価値創造という成果に向けて、どのような施策に取り組んでいるのでしょうか。

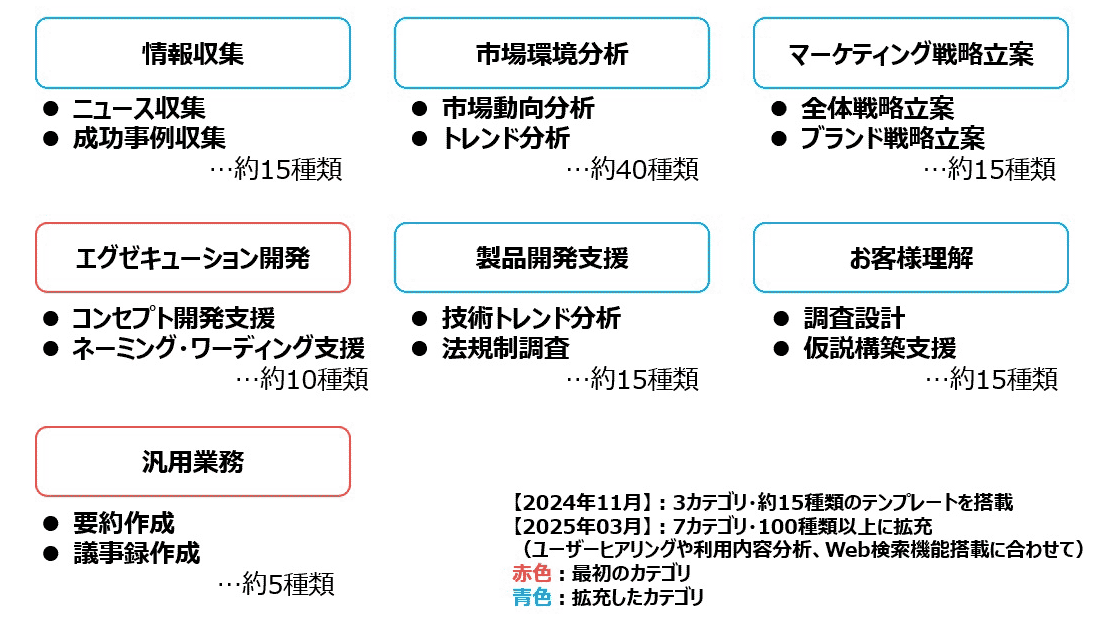

「人がやらなくてよい仕事」をAIに置き換えることで、価値創造につながる時間を創出するため、キリングループ専用の生成AIチャットツール「BuddyAI」を開発しました。社員一人ひとりの「相棒(バディ)」として、日々の業務に寄り添う存在になることがコンセプトです。プロンプトのテンプレートを搭載しており、業務に最適なテンプレートを選ぶことで、迅速かつ質の高いアウトプットを得ることが可能です。

BuddyAIは、キリンの業務や従業員にとっての「使いやすさ」を徹底的に追求しています。まだグループ全体のデジタルリテラシーが高いとは言えない現状を踏まえ、直感的に操作できる画面設計にしました。さらに、各部門が持つ固有の社内データや定性的なナレッジとBuddyAIを連携させることで、より専門的で精度の高いアウトプットを生成できる点も強みです。汎用的な業務だけでなく、部門特有の業務にも深くフィットするツールとして活用が進んでいます。

2024年にマーケティング部門で先行導入し、2025年5月から国内従業員約1万5000人に展開しています。現状の手応えはいかがでしょうか。

2024年11月から、マーケティング部門約400人を対象に、8種類のテンプレートで先行導入しました。当初は時間創出効果を年間約2万9000時間と見込んでいましたが、機能改良やユーザー教育が進んだ結果、年間約3万9000時間が創出できそうです。現場からのニーズを吸い上げる形で改良を重ね、テンプレートは「情報収集」「市場環境分析」「マーケティング戦略立案」「エグゼキューション開発」「製品開発支援」「お客さま理解」「汎用業務」の7カテゴリで合わせて100種類を超えました。マーケティング部門は特に相性が良く、現在では業務に欠かせないツールとして定着しています。

そして2025年5月、国内従業員約1万5000人に本格展開を開始しました。月1回以上利用するアクティブユーザー率は70%前後で安定的に推移しており、年間約31万時間の時間創出を見込んでいます。

これまでも業務に生成AIを活用している社員はいましたが、個人的な取り組みのレベルでした。BuddyAIの導入を機に、「生成AIをどう業務に生かすか」という会話が、当たり前のように交わされるようになりました。一部の社員が個人的に使うツールではなく、組織全体の共通言語、共通の武器として認識され始めている。この意識の変化が、最も大きな成果だと感じています。

ツールを「使われる」ものに変える、トップダウンとボトムアップの浸透戦略

ツールを導入しても普及に苦戦するケースは多いようですが、どのようにして浸透させたのでしょうか。

全社展開が比較的スムーズに進んだのは、マーケティング部門での先行導入時に、徹底的に試行錯誤を繰り返した経験があったからです。約400人のマーケティング部門は同じオフィスにいるため、比較的浸透しやすい環境でしたが、複数回の説明会を実施しても、利用状況はなかなか上向きませんでした。

そこで、利用データを細かく分析するだけでなく、実際に数十人の社員から生の声を聞くことにしました。「どのように利用しているか」「なぜ使わないのか」「どうすれば使えるようになるのか」。数ヵ月にわたる地道な対話を通じて得られた知見が、全社展開における施策の礎となりました。

全社展開では当初から多角的なアプローチを実行しました。特に意識したのは、経営層から現場まで、全社的な「本気度」を伝えることです。メールマガジンや社内報といった手法はもちろん、各部門がリアルで集まる会議の場でデジタルICT戦略部のメンバーが直接説明する時間を設けるといった、アナログな接点も大切にしました。さらに、各部門長のメッセージを発信するなど、あらゆるチャネルを駆使して情報を届けました。多角的なアプローチにより、「今回の取り組みは本気だ」と社員が感じてくれたことが、DXを自分事として捉えてもらう大きなきっかけになったと思います。

施策を設計する上で、特に重視したポイントはありますか。

「トップダウン」と「ボトムアップ」の両輪を回すことです。トップダウンの観点では、リーダー層の関与が不可欠です。アンケートを取ると、「AIを使っていると、上司から仕事をしていないように見られるのではないか」という懸念が挙がりました。こうした心理的な障壁を取り除くため、リーダー層にリテラシー向上の機会を提供し、「生成AIの活用は推奨される行動である」という明確なメッセージを発信してもらうよう働きかけました。上司が活用を承認しているという安心感が、現場の利用を後押ししています。社長COOである南方健志からのトップメッセージも発信しています。

ボトムアップの観点では、「身近な存在」からの働きかけを重視しました。私たちホールディングスのデジタル部門が話すよりも、同じ部署の同僚や先輩から「こんな風に使うと便利だよ」と言われた方が、説得力があります。そこで、生成AIの普及を担うアンバサダーを募ったところ、部門が異なる約500人が手を挙げ、1ヵ月で100件以上、活用事例やナレッジの共有がありました。アンバサダーが自部署で勉強会を開催するなど、現場からの自律的な活用を促す仕組みとして機能しています。

部門によって業務内容が異なると、活用の度合いに差が生まれかねません。部門ごとの浸透はどのように図ったのでしょうか。

まず、全部門に共通する汎用的な業務、例えば議事録やメールの文面作成といったシーンで活用できるテンプレートを充実させ、ベースとなる利用習慣をつくりました。

その上で、各部門特有の業務への展開を進めています。グループを大きく13の機能に分け、それぞれの部門と対話しながら、「業務時間が長いもの」「部門固有の課題」を特定し、各部門専用のユースケースを開発。まずはユースケースを10個ずつ作ることを目標に進め、それぞれの現場にフィットした使い方を具体的に提示してきました。

こうした施策を進めても、よく使う人とあまり使わない人の差は出てきます。本格展開を始めて2カ月ほど経過して、実務作業のウェイトが低いミドルリーダー層などは、具体的な活用シーンをイメージしにくいという課題が浮かび上がりました。

そこで、利用が伸び悩んでいる層を対象に、新たなアプローチとしてオンラインの「半日研修」を実施。研修の企画・運営は、新入社員に任せました。これまでの研修は一歩踏み出せない社員には「難しいもの」と映っていた側面がありました。教える側の目線をより初心者に近づけることで、研修参加への心理的ハードルを下げられるのではないかと考えたのです。

この試みは大きな成功を収めました。新入社員が一生懸命準備した研修に対して、参加した先輩社員が温かく盛り上げる雰囲気が生まれました。細部までこだわって作り上げた内容も、丁寧で分かりやすいと好評でした。研修に参加したリーダー層が部署に戻って「あの研修は良かった」と広めてくれる好循環が生まれ、最終的に4回の開催で合計1400人が参加する人気プログラムになりました。

画一的なスキル提供ではなく、参加者のマインドにも働きかけるような人間味のあるアプローチが、組織全体の底上げには有効だと実感しています。

「受けっぱなし」で終わらせないDX道場とは

「DX道場」など人財育成にも力を入れています。現状と、強化しているポイントについて教えてください。

「DX道場」は2021年から取り組んでいるDX人財育成プログラムで、これまでに3800人以上が受講しました。デジタルツールを活用する「初級」、DX推進の主体を担う「中級」、そしてデジタルを活用した課題解決策を企画構想し、変革を実現する「上級」という3段階のレベル別プログラムを設けています。

受講者数は増えているものの、業務でのAI活用に至るケースが伸び悩む、つまり「受けっぱなし」になってしまっているという課題がありました。この壁を突破するため、道場で学んだことを業務に生かしている社員にインタビューし、どのようなサポートが必要かを検討。プログラムの抜本的なブラッシュアップを行いました。

強化したポイントは主に三つです。一つ目は「リーダーの巻き込み」。研修で学んだことを実践に移すには、上司の理解とサポートが欠かせません。受講者の上司に研修内容やスケジュールを共有し、上司も研修の動画を一部視聴するようにしました。さらに、研修の前後で受講者と1on1ミーティングを設け、学んだ内容をどのように業務に生かすかについて話し合う仕組みを整えました。

二つ目は「受講機会の拡大」です。従来は申し込み期間が年2回、それぞれ1、2週間程度と限られていたので、「いざやろうと思った時には募集が終わっている」という声が多く寄せられました。そこで、今年から毎月申し込めるように変更し、意欲がある時にいつでも学べる、フレキシブルな体系に改めました。

三つ目は「スキルの可視化」。学習効果を実感しにくいという声に応え、受講前後にスキルアセスメントを導入しました。受講前に自身の課題を明確にし、受講後には成長を客観的に把握することで、学習意欲の維持・向上につながるのです。

こうした取り組みの結果、2025年の申込人数は9月時点で延べ2300人となり、着実に増加しています。

KDV2035で掲げた「まずやってみる」という組織風土の醸成に向けては、どのように取り組まれていますか。

BuddyAI自体が、気軽に試行錯誤できる「まずやってみる」を体現したツールですが、それ以外にも文化として根付かせるための仕掛けを複数展開しています。

例えば、学習のハードルを下げるため、具体的な業務シーンに合わせたAI活用法を紹介する「AI活用入門30選」や、次に何を学ぶべきかが一目でわかるラーニングパス「生成AIマスターへの道」を作成し、スモールステップで成功体験を積めるように工夫しています。

先ほどお話しした新入社員による半日研修も、「まずやってみる」を実践した例です。7月に利用率の伸び悩みという課題が見えてから、8月の1ヵ月で企画し、9月には実行に移しました。完璧なものを目指すのではなく、まずはクイックに実行し、参加者の反応を見ながら週単位で改善を重ねていく。こうしたアジャイルな進め方そのものが、組織へのメッセージになると考えています。

人事領域での具体的なAI活用例があれば、ぜひお聞かせください。

1on1ミーティングの質の向上に取り組んでいます。上司が1on1に臨む際、「何を話すべきか」「部下へのアドバイスはこれでいいのだろうか」と自信を持てないケースも少なくありません。そこで、ミーティングの前にBuddyAIと壁打ちすることを推奨しました。上司は部下への問いかけを整理でき、部下は話したいテーマを明確にできる。AIが思考の整理をサポートし、「こういうことを話せばいいんだ」という自信を与えてくれることで、対話の質を高める狙いがあります。

また、異動に伴う引き継ぎは、非常に重要でありながら、多くの社員が負担を感じる業務です。こうした、人が少しネガティブに感じてしまうけれども組織にとっては不可欠な業務こそ、AIが価値を発揮します。BuddyAIを活用して引き継ぎ資料の作成を効率化することで、負担を軽減するとともに、質の標準化を図っています。

BuddyAIではありませんが、2026年卒の新卒採用から「AI面接官」による一次面接を導入しました。評価の公平性の担保と、学生が持つ本来の魅力を引き出すことが狙いです。人間による面接だと、面接官のスキルやその日のコンディションによって、評価にばらつきが出ることがあります。一次面接の時点では学生も面接慣れしておらず、緊張して本来の力を出せないという課題もありました。AI面接官は評価のブレがなく、あらゆる角度から多角的に質問を投げかけるため、人間では見落としがちな学生のポテンシャルを網羅的に把握できます。学生も面接相手がAIだと、あまり緊張せずに臨めるようです。

二次面接官の立場からしても、事前にAI面接の結果を確認することで、「この部分を深掘りしてみよう」と、より質の高い対話の準備ができます。学生からネガティブな反応はなく、採用機会の拡大にもつながっていると評価しています。これまで人事部門が一次面接に割いていたリソースを、説明会など、他の業務に充てられるメリットもあります。

人の創造性を開放し、価値創造を加速させる

最後に、DX推進に取り組む多くの人事担当者や経営者に向けて、メッセージをお願いします。

デジタルやAIに対して、どこか冷たいイメージや、仕事を奪われるといった怖さを感じる方もいるかもしれません。

しかし、私たちが目指しているのは、単なる効率化や業務の代替ではありません。デジタルに触れ、人のマインドが変わり、創造性が解放されるという循環を生み出したいのです。生成AIという強力な武器を手に入れることで、「こんなこともできるのではないか」と、一人ひとりの発想が広がり、その結果、「人」そのものが価値創造やCSV経営の源泉となります。

CSV先進企業というキリングループが掲げるビジョンを達成するためには、デジタルの力が不可欠です。そして、そのテクノロジーの可能性を最大限に引き出すのは、最終的に「人」であると確信しています。デジタルはあくまで手段であり、主役は「人」です。私たちは、「人」と「デジタル」の掛け算によって、価値創造を加速させていきたいと考えています。これからも、社員がどのようなマインドで働いているか、組織がどのような風土であるかという、人間的な側面を大切にしながら、DXを推進していきます。

(取材:2025年10月7日)