NTTドコモは「NEKKYO」施策で社員の「越境」を“熱狂”に変える

――その成果を測る「人的資本KPI」とは

朝生 雅人さん(株式会社NTTドコモ 総務人事部 人事戦略担当 担当部長、採用担当 担当部長、docomo STARTUPファウンダー)

室住 篤子さん(株式会社NTTドコモ 総務人事部 キャリアデザイン室 室長)

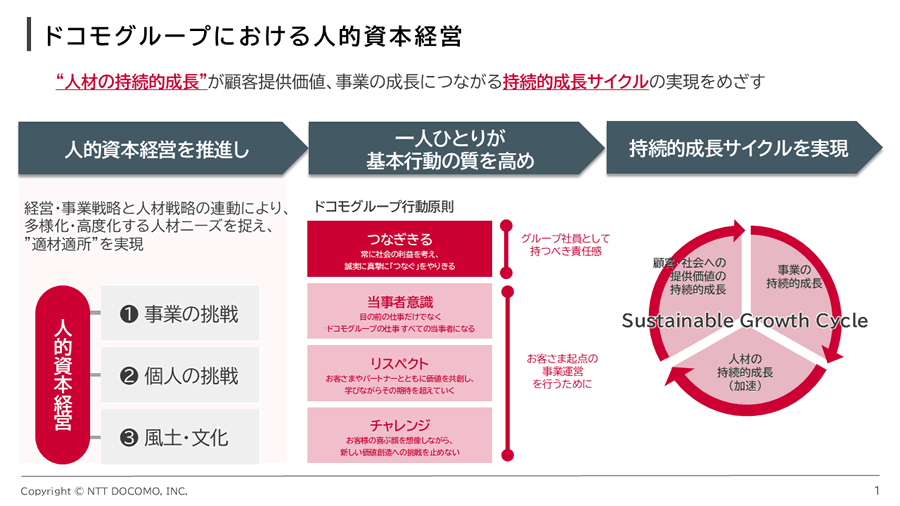

NTTドコモが推進する人的資本経営の根幹には、「人材の成長」により「顧客・社会への価値提供」が広がった先に「事業の成長」につながる「サステナブル・グロース・サイクル」という思想があります。このサイクルを力強く回すために、同社が特に重視しているのが、社員が組織の枠を超える「越境」と、自らの意思でキャリアを築く「自律」。戦略を具体的な行動へと落とし込み、成果を可視化するのが独自の「人的資本KPI」です。なぜ今、越境体験が不可欠なのでしょうか。戦略と実践、推進の裏側にある思いについて、同社で人事戦略をけん引する朝生雅人さんと、キャリアデザインを支援する室住篤子さんにお話をうかがいました。

- 朝生 雅人さん

- 株式会社NTTドコモ 総務人事部 人事戦略担当 担当部長、採用担当 担当部長、docomo STARTUPファウンダー

あそう・まさと/NTTドコモに入社後、キャリアの半分をR&D(研究開発)部門で過ごす。その後、コーポレート部門へ異動し、経営企画部で中期戦略の立案に従事。社内起業家育成プログラム「docomo STARTUP」の立ち上げを主導した後、2024年より現職。事業サイドでの豊富な経験を基に、全社の人的資本経営戦略の策定を担う。

- 室住 篤子さん

- 株式会社NTTドコモ 総務人事部 キャリアデザイン室 室長

むろずみ・あつこ/NTTドコモに技術系として入社し、長らくコンシューマ向けビジネスの企画開発や新規ビジネスの企画を担当した後、人事部門のダイバーシティ推進室へ異動。その後、子会社への出向やグループ会社への転籍を経て、育成担当として再び人事部門へ。多様な現場経験と人事経験を併せ持ち、2025年7月より現職。社員一人ひとりの多様性理解、促進および自律的なキャリア開発支援を推進している。

サステナブルな成長サイクルを目指す

貴社の人的資本経営における基本的な方針についてお聞かせください。

朝生:私たちが基本方針として掲げているのは、「サステナブル・グロース・サイクル」という考え方を実現することです。まず基盤として「人材の成長」があり、成長した人材が新しい顧客価値や社会価値を生み出すことで「事業の成長」につながる、というサイクルを回していくものです。

その実現のために、具体的な取り組みを三つの柱で整理しています。一つ目は、多様な個性を生かすための「風土・文化の醸成」で、すべての土台です。二つ目は、土台の上で「個人の挑戦と成長」を力強く引き出していくこと。三つ目は、会社の挑戦として「事業の挑戦」を支えることです。具体的には、事業戦略と人材戦略を連動させる「動的人材マネジメント」を推進し、適材適所の人材配置を実現していきます。

方針を推進する上で、特に意識している点が三つあります。一つ目は、成長戦略を単なるKPIの達成目標としてではなく、社員一人ひとりに対して「ストーリー」として伝えていくことです。取り組みの先に会社がどうなりたいのか、物語を共有することを大切にしています。二つ目は、「越境」というキーワードです。私たちが提供する価値をアップデートし続けるために極めて重要だと考えています。三つ目は、「会社が決める」のではなく「個人が選ぶ」というスタンスです。社員の自律的なキャリア開発を推進する上で、会社と個人が対等な関係で互いに選び、選ばれる存在として切磋琢磨(せっさたくま)していくことが、会社の成長に不可欠だと考えています。

お二人とも、事業部門でのご経験が豊富です。そうしたバックグラウンドは、現在の人事戦略にどう影響していますか。

朝生:私はキャリアの半分が研究開発で、その後、経営企画部で会社の中期戦略立案に携わり、その後、新規事業開発も担当しました。常に事業をどう成長させるかという視点で物事を考えてきたので、人事施策が自己目的化するのではなく、いかに事業貢献につながるかを強く意識しています。人的資本経営も、最終的にお客さまや社会への価値提供、その先、事業の成長に結びつけることが大切です。

室住:私は技術系で入社し、長らくコンシューマ向けビジネスの企画開発に携わってきました。現場の目線を持っているからこそ、制度を作るだけでなく、社員にどう受け止められ、どう行動変容につながるのかというリアリティーを大切にしています。ダイバーシティ推進に初めて関わった頃は、まだ社内でも概念が浸透していない時代でした。自身の仕事と育児の両立経験も踏まえながら、多様な人材が能力を発揮できる環境とは何か、どういった支援ができるのかと試行錯誤した経験が、現在のキャリアデザイン支援の仕事にも生きています。

事業と組織文化の変革を促す「越境」

貴社の戦略をうかがう中で、特に「越境」というキーワードが印象的です。なぜ、それほどまでに越境体験を重視されているのでしょうか。

朝生:理由は大きく二つあります。一つ目は、事業に不可欠な「専門性のアップデート」です。かつての通信事業だけでなく、金融、コンテンツ、ライフスタイル、グローバルなど、私たちの事業領域は多角化しています。事業を成長させていくためには、社員の専門性を常にアップデートし続けなければなりません。社員が社外に出て新たな専門性を獲得して戻ってくる、あるいは専門性の高い方に外部から参画していただく。「越境」が事業成長の必須要件なのです。

二つ目は、「組織文化のアップデート」です。私が新規事業開発を担当していた際に痛感したことですが、同じ組織の決まったルールの中だけで仕事をしていると、それが当たり前になり、思考が硬直化してしまう危険性があります。外部の異なる価値観や仕事の進め方に触れることで、組織文化は活性化され、より強い事業を生み出す土壌が育まれると考えています。

なぜ、組織文化のアップデートが必要になったのでしょうか。

朝生:個人的な見解も含まれますが、これまでに社会を大きく変えるような新しいサービスを、私たちが常に先頭に立って生み出せてきたかというと、まだまだできたことがあったのではないかという思いがあります。

通信という領域では、常に先進的な取り組みを続けてきました。一方で、金融決済やコンテンツなど、お客さまに届ける多様な価値に関しては、必ずしも全てにおいて主導権を握れていたわけではありません。新しいサービスは、他社からも数多く生まれています。そうした現状を見つめ直し、私たち自身が変革の担い手であり続けるために、組織のあり方を変えていく必要性を感じていました。

新規事業の現場では、多様なバックグラウンドを持つ人々がチームを組むのが当たり前でしたが、会社全体で見ればまだそうではなかった。多様な人材が交わることの重要性を実感し、それを仕組みとして推進したいという思いが今の「越境」の重視につながっています。

顧客エンゲージメントを頂点に据えた「人的資本KPI」

そうした多彩な施策の成果を可視化している「人的資本KPI」について、詳しくお聞かせください。

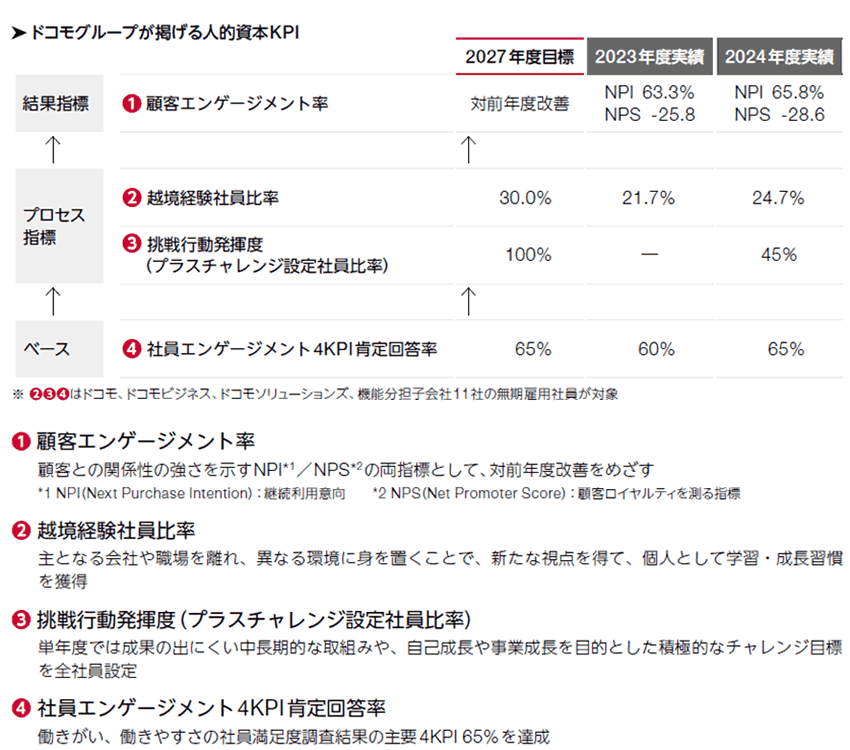

朝生:戦略の羅針盤として、四つの主要な人的資本KPIを設定しています。「結果指標」「プロセス指標」「ベース」という階層構造で成り立っていて、それぞれが連動するストーリーを描いています。

結果指標は「顧客エンゲージメント率」、プロセス指標は「越境経験社員比率」と「挑戦行動発揮度(プラスチャレンジ設定社員比率)」、ベースは「社員エンゲージメント4KPI肯定回答率」です。

最も特徴的なのが、結果指標として「顧客エンゲージメント率」を最上位に置いたことですね。

朝生:私たちが提供しているサービスや価値が、最終的にお客さまにどのように評価されているか。それこそが、人的資本に投資した最も重要な成果だと考えたのです。PL(損益計算書)やBS(貸借対照表)といった財務諸表も重要ですが、それだけでは社員一人ひとりにとって手触り感が得られにくい。お客さまに選ばれているという実感、自分たちの仕事が価値として認められているという喜びを全社で共有することが、次の挑戦へのポジティブなサイクルを生むと信じています。

具体的には、どのように測っているのでしょうか。

朝生:測定には、顧客ロイヤルティーを測る「NPS(Net Promoter Score)」と、継続利用意向を測る「NPI(Next Purchase Intention)」という、世の中でも広く使われている二つの指標を採用しています。お客さまへのアンケート調査を通じて定期的に測定しています。かつては解約率などを重視していましたが、NPSやNPIはそれらの結果に至る前の先行指標として、お客さまとの関係性をよりタイムリーに把握できると考えています。

結果指標に至るまでのプロセスとして、「越境」と「挑戦」を測定されていますが、まずは「越境経験社員比率」の測り方をお聞かせください。

朝生:この指標は、組織の枠を超えた多様な経験を持つ人材が、社内にどれだけいるかを示すものです。具体的な測定対象、つまり「越境経験社員」に含まれるのは、次の通りです。

- キャリア採用で入社した人

- 社外OJTや海外赴任など、1年以上の期間、他社や海外拠点で就業した経験のある人

- 社内外の「ダブルワーク制度」を利用して、他部署や他社の業務を経験した人

- 会社の承認を得て、副業・兼業を実践している人

これらに該当する社員を合算し、全社員数に対する比率を算出しています。2024年度の実績では24.7%ですが、27年度までにこれを30%まで拡大し、将来的には「越境」があたり前になっていることを想像すると半分くらいに高まっていることが理想だと考えています。

もう一つのプロセス指標「挑戦行動発揮度」は、どのように測っているのでしょうか。

朝生:社員一人ひとりが設定する個人目標の中で、挑戦的な目標、いわゆる「プラスチャレンジ」を設定した社員の割合を測っています。お客さまの期待を超える価値を提供し続けるためには、組織全体で常にプラスアルファの挑戦をする文化を醸成する必要があるという考えに基づいています。

「プラスチャレンジ」の測り方で意識しているのは、定義を厳格にしすぎないことです。「現在の業務へのプラスアルファの貢献」や「自身の成長のための新しい学び」など、社員が自ら「挑戦だ」と考えるものを尊重する、運動論的なアプローチを取っています。

社員本人が「これはプラスチャレンジです」と宣言すればカウントされる、というくらいの緩やかさです。あまり厳格にすると、挑戦すること自体が目的化したり、意欲をそいでしまったりして、本末転倒な結果になりかねません。「挑戦していいんだ」というメッセージを伝え、そのマインドを組織に広げることが、このKPIの最も重要な役割です。

すべての土台となる「社員エンゲージメント」の測り方をお聞かせください。

朝生:ベース指標として「社員エンゲージメント4KPI肯定回答率」を設定しています。エンゲージメントを代表する、次の四つの設問に対する肯定的な回答の割合を測定するものです。

- 貢献意欲:「当社では、仕事を成し遂げるために求められる以上の貢献をしようという気持ちになる」

- 達成感:「私は、仕事を通して個人として達成感を得ている」

- 誇り:「私は、当社で働くことを誇りに思う」

- 知人推奨:「私は、当社を素晴らしい職場として、知人に勧めると思う」

調査は年に4回、四半期ごとに実施していて、組織の状態を定点観測しています。特に第3四半期の調査は、NTTグループ共通の詳細な調査となっていて、グループ全体での比較分析も行っています。

単に4KPIの数値を追うだけでは、その背景にある要因分析が難しいため、いくつかの独自の設問を加えています。例えば、個人のパフォーマンスに大きく影響するとされる「フロー状態」を測定する設問です。「仕事への挑戦」と「能力の発揮」に関する質問を掛け合わせ、社員がどれだけ仕事に没頭できているかを可視化しようと試みています。

直近では「社内外のネットワーキング」に関する調査も始めました。社内のさまざまな部署や、社外のコミュニティーとどれだけつながりを持っているかを測定し、エンゲージメントや生産性にどう影響しているのかを分析しています。直接評価には結びつけませんが、より効果的な施策を企画するための重要なデータとして活用しています。

「NEKKYO」が個人の挑戦を加速させる

「越境」を促すための具体的な施策として「NEKKYO」プログラムを推進されていますね。

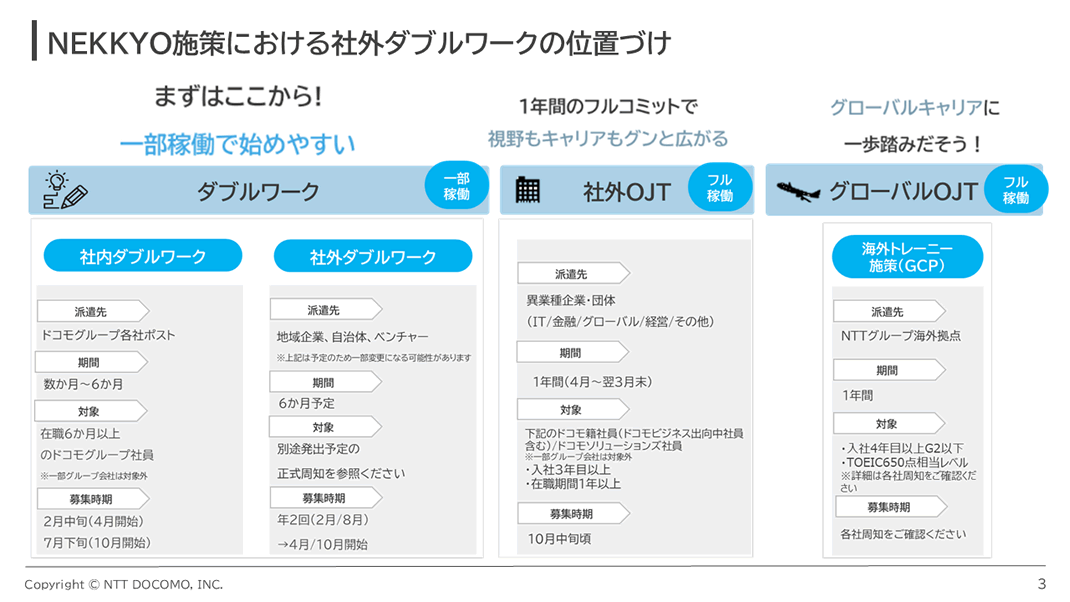

室住:「NEKKYO」は、社員の越境体験を体系化し、促進するための統合的なプログラムの名称です。コミットメントの度合いに応じて、大きく分けて「ダブルワーク」と「OJT」の2種類で構成されています。

「ダブルワーク」は、自身の業務時間の最大20%を使い、別の業務に挑戦する制度です。まずは一歩踏み出しやすい制度として、ドコモグループ内の別部署で働く「社内ダブルワーク」 と、自治体、民間、ベンチャー企業など社外の組織で働く「社外ダブルワーク」があります。

一方、「OJT」は、業務時間の100%を使って、一定期間、完全に別の環境に身を置くものです。異業種の企業に1年間派遣される「社外OJT」や、NTTグループの海外拠点で経験を積む「グローバルOJT」があります。

それぞれの施策で目的は異なり、「社内ダブルワーク」は自らキャリアに対して動くことを当たり前に。自業務以外の世界に興味を持つきっかけとしてもらうこと。「社外ダブルワーク」は異なる組織文化に触れて働き方を見直し、自分の殻を破ってもらうことを意図しています。「社外OJT」は、明確なスキル獲得と事業変革に対応する即戦力を培い、帰任後の事業貢献をゴールとし、派遣後の配置まで見据えて設計されています。

誰もがすぐに挑戦へ踏み出せるわけではないと思います。社員の意欲を高めるために、どのような工夫をされていますか。

室住:行動実行までのフェーズにおいて、社員それぞれのニーズやタイミングに合わせて利用できる機会を整えています。挑戦の一歩手前にいる「停滞・無関心状態」から「自己を知る・キャリアを知る」といったキャリア自律の状態遷移を支援することも、極めて重要だということです。そのための代表的な取り組みの一つが「ふらっと1on1」です。「flat(対等に)」と「ふらっと(気軽に)」という二つの意味を込めており、役職や組織の壁を越えて、社員同士が自由に相談できるマッチングの仕組みです。例えば、新入社員が組織長とキャリアについて話したり、全く異なる部門の社員同士が悩みを相談し合ったりといったことが日常的に行われています。

他にも、年代別のキャリアデザイン研修や、社内でキャリアコンサルタントの資格を有する社員に相談できる窓口の設置 、社員自らの事業案で起業までを目指せる「docomo STARTUP」 など、多様な選択肢を用意しています。重要なのは、会社が「行きなさい」と命じるのではなく、社員が「行きたい」「ここで活躍したい」と自らの意思で手を挙げられる環境を整えることです。私たちはその選択と挑戦を支援する役割に徹しています。

これだけ精緻なKPIを設定されていても、なお難しさを感じる部分はありますか。

室住:育成担当としての長年の悩みですが、「社員の成長つまり育成の成果をどう測るか」という問いには、今も試行錯誤しながら向き合い続けています。多様な研修への参加人数や受講者の満足度は測れますが、それが本当に個人の成長や事業の成果に結びついたのかを証明するのは極めて難しい。例えば「私はうまく子育てできた」とどの時点をもって言えるのか、明確な答えはないですよね。そういう意味で子育てと似ていると常々思ったりします。自己満足に陥ることなく、客観的で納得感のある指標を追求し続ける姿勢が問われると考えています。

朝生:事業部門のリーダー層の巻き込みも重要なテーマです。「人事は人事の仕事」ではなく、採用も育成も配置も、すべては自分たちの事業を強くするための活動なのだという当事者意識を、現場のリーダー一人ひとりが持つ文化をいかに醸成していくか。私たち人事担当者に課せられた大きな挑戦だと感じています。部下が挑戦したいと手を挙げたときに、気持ちよく送り出してくれる上司ばかりではないのが現実です。そうした管理職の意識改革も、粘り強く進めていかなければなりません。

今後の人的資本経営の展望についてお聞かせください。

朝生:今後のキーワードは「スキルベース組織への進化」と「AIの活用」の二つだと考えています。AIの進化は働き方を根本的に変えるでしょう。変化に対応し、生産性を高めることが企業の競争力の源泉となります。その上で、私たちは「ジョブ型」のさらに先にある「スキルベース組織」への転換を見据えています。一人の社員が持つ多様なスキルに着目し、固定的な「ジョブ」に縛るのではなく、プロジェクト単位で柔軟にスキルを発揮してもらう。こうしたマネジメントへの変革が、個人の能力を最大限に引き出すことにつながると考えています。

朝生さんや室住さんと同じように、人的資本経営に取り組む、全国の人事担当者の皆さんへメッセージをお願いします。

朝生:人的資本経営は、正解のない、終わりのない旅だと感じています。だからこそ、人事担当者が「こうあるべきだ」という信念を持ち、行動し続けることが大切です。信念が自己中心的にならないよう、私たち自身が「越境」し、さまざまな方と対話しながら自らをアップデートしていく必要があります。皆さまと情報交換をしながら、共に日本の社会を前に進めていけたら、これほどうれしいことはありません。

室住:推進する施策に対して、まず自分たちが心から納得できているか、という点が重要です。きれいな言葉を並べるだけでは、推進力は生まれません。自身の言葉で語るのです。自分たちの考えが正しいなどと過信せず、どんどん外部の情報を拾いにいき、さまざまな方と対話し、融合させていく。皆さまと積極的に交流しながら、共に成長していきたいと願っています。

(取材:2025年10月6日)