学習コミュニティによる組織開発の可能性

学び合いによる「働きがい」の創出

松本 雄一氏(関西学院大学 商学部 教授)

加藤 雄基氏(株式会社Schoo 法人アカウントプランニング部 Learning Culture Architect)

多くの企業が「組織開発」の必要性に注目しているものの、組織全体が持つ力の向上に対して効果的な施策が打てている会社はまだ少ないのが現状である。1月28日に開催された「HRラウンドテーブル2025-冬-」では、関西学院大学 商学部 教授で、経営組織論の中でも「学習コミュニティ(実践共同体)」を専門に研究する松本雄一氏と、大手企業における「学習コミュニティ」の企画と設計、運営に数多く携わってきた株式会社Schooの加藤雄基氏が、「学習コミュニティ」が組織開発に効果的である理由を解説。セッションに参加した人事リーダーと共にその実践の方法について語り合った。

【解説】

組織開発とは|人事辞典『HRペディア』

- 松本 雄一氏

- 関西学院大学 商学部 教授

- 加藤 雄基氏

- 株式会社Schoo 法人アカウントプランニング部 Learning Culture Architect

加藤氏によるプレゼンテーション:組織開発のアウトライン——「組織をよくするため」の施策が打てているか

冒頭、加藤氏が本セッションの目的を「学習コミュニティによる組織開発の可能性を参加者の皆さんと検討すること」と述べ、「このセッションが終了したとき、参加者の皆さん1人ひとりの学習コミュニティに関する理解が進み、もっと議論したい、もっと学びを深めたいと思ってくれたらうれしいです」と語った。

加藤氏はまず、組織開発のアウトラインについて解説。組織開発の目的は「組織を良くすること」、すなわち「組織の健全さ、効果性、自己革新力を高めること」であると定義し、組織開発の4つのアプローチを紹介した。

そのアプローチとは、研修などの「人材マネジメントによる働きかけ」、業務プロセス改革などの「技術・構造的働きかけ」、M&Aや知財マネジメントなどの「戦略的働きかけ」、そして「関係性への働きかけ」である。その中でも、近年特に注目されているのが「ヒューマン・プロセス」すなわち「関係性への働きかけ」だ。

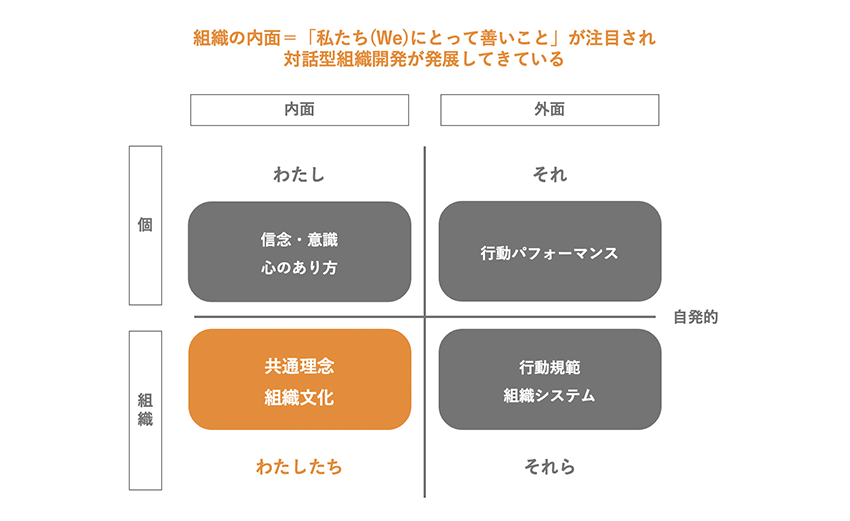

さらに加藤氏は、アメリカの思想家ケン・ウィルバー氏の『インテグラル理論』を引用し、「個人と組織」、そして「内面と外面」で分けた4象限を提示した。この理論ではありとあらゆる事象を、個人の信念や心の在り方である「個の内面」と、行動やパフォーマンスとしての「個の外面」、共通理念や組織文化といった「組織の内面」、行動規範や組織システムである「組織の外面」の4つに分けて捉えることができる。

加藤氏は、近年「組織の内面」にあたる象限が組織開発の領域で注目されていることに触れ、「『私たち』にとって重要な共通理念や、『私たち』にとっていい企業文化を作っていくことが組織開発の領域で求められている」と説明した。特に「対話型の組織開発」が発展しており、従業員同士の「関係の質」が高まることで「思考の質」「行動の質」「結果の質」も高まり、「関係の質」がさらに向上する好循環が生まれる「成功循環モデル」を取り上げた。

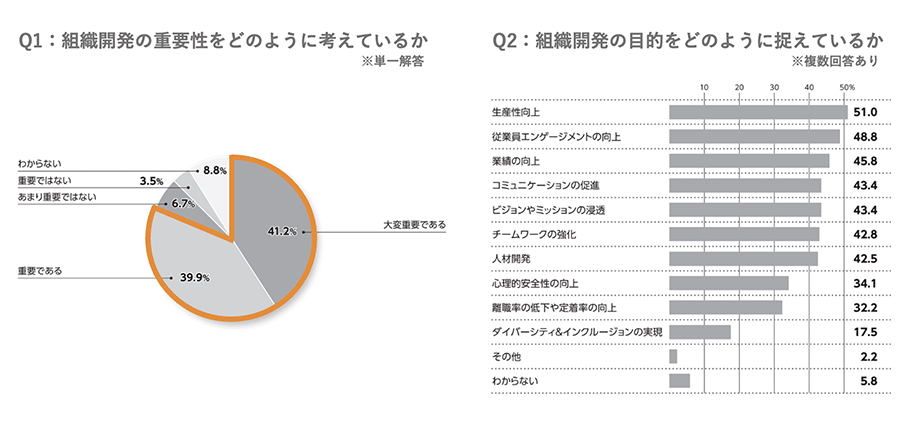

続いて加藤氏は、日本企業における「組織開発」の取り組みの実態を、日本の人事部が発行する『人事白書2024』を引用しながら解説した。

人事白書のデータによれば、組織開発が「大変重要である」と考える企業が41.2%、「重要である」とする社は39.9%であり、約8割の企業が組織開発の重要性を感じている。組織開発の「目的」は、「生産性向上」「従業員のエンゲージメントの向上」「業績の向上」などだ。

「組織開発の目的を企業の最終指標である業績にするのは当然のことですが、業績と組織開発を結びつけることに難しさを感じる方もいるのではないでしょうか」

加藤氏は、実際に日本企業が組織開発のために行っている施策は「マネジャー研修」と「上司と部下の1on1」が最も多いことに触れ、次のように問題を提起した。

「マネジャー研修は日本中の企業で取り入れられていますし、1on1の重要性は語るまでもないでしょう。しかし、それだけでは十分ではありません。組織全体に組織開発の効果を及ぼすための施策が、もっと存在するはずです」

加藤氏の説明を受け、参加者は「自社で行っている組織開発施策とその悩ましさ」をテーマにグループディスカッションを行った。

グループディスカッションでは「1500人の社員全員が参加する沖縄への社員旅行や年1回の運動会を仕事の一環として行い、企業理念の浸透を行っている」「社長自らがタウンミーティングを行っている」「社内交際費を入社2年目までの社員に全て使い、ハワイへの社員旅行などを行うことでエンゲージメントを高めている」といった具体的な取り組みが共有された。一方で、組織開発の効果測定の難しさも聞かれた。

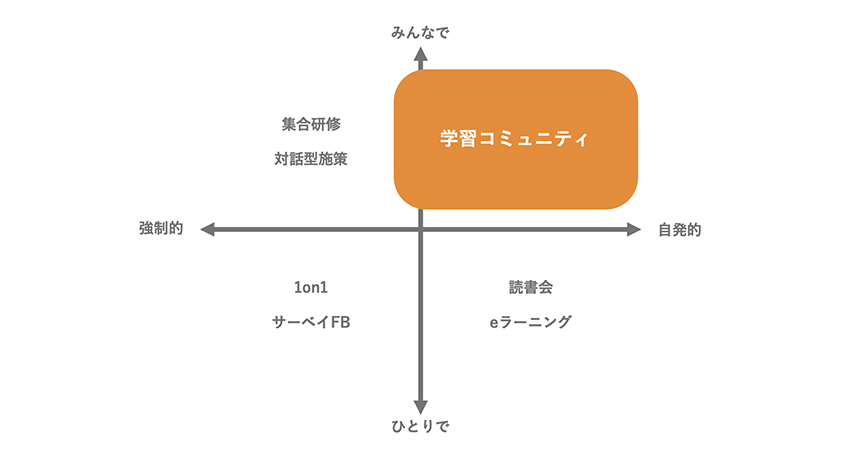

グループディスカッションで挙げられたさまざまな取り組みの事例を受けて、加藤氏は、「みんなで」「自発的に」できる組織開発の新しい手法として、学習コミュニティを紹介し、セッションの前半を締めくくった。

松本氏のプレゼンテーション:学習コミュニティの意義——「みんなで学ぶ環境」が自律的で自発的な学習を生む

2部では松本氏が登壇し、学習コミュニティ(実践共同体)について解説した。

学習コミュニティとは、「あるテーマに対する関心や問題、熱意などを共有し、その分野の知識や技能を持続的な相互交流を通じて深めていく人々の集団」のことを指す。松本氏は、学習コミュニティはOJTや研修、自己啓発という従来の学びの方法論を否定するものではなく、むしろそれらを促進しつつ、新たなスタイルを追加するものだと説明した。

「私からのメッセージはとてもシンプルで、『仕事の学びは1人ではなく、みんなで学び合い、互いに成長しよう』ということです。簡単なことのように聞こえるかもしれませんが、いざ実践しようとすると、なかなかきっかけがつかめない人も多い。その理由は、成長は自分の力で達成すべきものだという思い込みがあったり、日々の仕事に追われて『みんなで学ぶ』ことをゆっくり考えられなかったりすることにあるのではないでしょうか」

松本氏は、学びが個人に任せられている状態を「学びにおける孤立」と表現し、その孤立を解消するために、学びたいことを一緒に学べる人たちのコミュニティ、すなわち「学習コミュニティ」の力が重要になると説明した。さらに、学習コミュニティが「みんなで学ぶ」環境を作ることで、そこに属する従業員は「自律的に学ぶ意欲」を持てるようになるという。

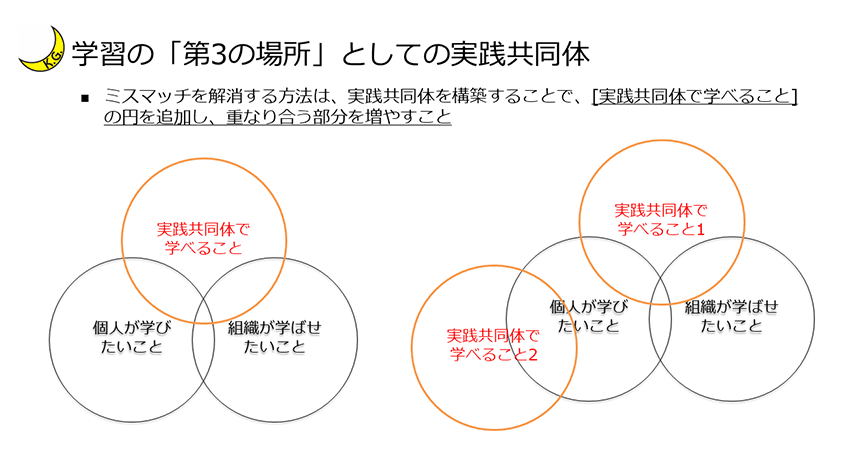

「学習コミュニティは、個人学習と組織学習、OJTとOFF-JTでの学びを促進できる『第3の場所』です。これまでの人材育成の枠組みを変える必要はありません。組織における学びにはしばしば、「個人が学びたいこと」と「組織が学ばせたいこと」のミスマッチが起こりますが、学習コミュニティはミスマッチの解消にも役立ちます」

学習コミュニティの構成要素は「学ぶテーマ(領域)」「みんなで相互作用(共同体)」「やってみること(実践)」の3つ。属するメンバーは参加の度合いから「コアメンバー」「アクティブメンバー」「周辺メンバー」に分類され、コアメンバーの中でも中心で運営に携わる人は「コーディネーター」と呼ばれる。コミュニティの外部にいる人は「アウトサイダー」という。

続いて松本氏は、学習コミュニティの10のメリットを解説した。

学習コミュニティの10のメリット

- 学びに関心がある人を集めることができる

- 参加者の相互作用と学びを促進できる

- 知識や技能の獲得に加え、価値観やものの見方を変えることができる

- 所属している組織に影響を与えることができる

- 参加者の仕事に対するイメージを変え、エンゲージメントが高まる

- 学びのモチベーションの息切れをなくし、継続させる

- 組織の横断を促進し、シナジーを起こしたり、人脈を広めたりできる

- 学んだことを実践にいかせる

- 問題解決に向けて、多様な人を集め、協働させることができる

- 心理的な絆を作り、参加者が安心して勉強や発言ができる居場所になる

「学習コミュニティでなければならない理由の1つは、学習コミュニティ特有の4つの学習スタイルで学習できる点にあります」

4つの学習スタイルとは「熟達学習」「複眼的学習」「越境学習」「循環的学習」を指し、「熟達学習」とは、コミュニティへの参加によって得られる学びや、不参加であっても学習が進んでいく状態のこと。

また、「複眼的学習」とは、学習コミュニティに参加して組織とは異なる視点を持つことで、自分たちの学びを相対的に見たり、客観視できたりすること。これにより、さらに深い学びやイノベーションにつながる。松本氏はこれを「海外留学をした学生が、海外での生活を経て改めて日本の良さに気づくようなもの」と説明した。

「越境学習」とは、組織や学習コミュニティを越境することで構築した人的ネットワークから学びと人脈を得ることで、「循環的学習」とは、企業と学習コミュニティの学習ループを形成して学ぶことであり、現場の問題をコミュニティで議論し、現場に持ち帰って試す好循環が生まれる。

では、実際に学習コミュニティを作るにはどうしたら良いのだろうか。松本氏は学習コミュニティの構築には、以下の7つの原則があると述べた。

学習コミュニティ構築の7原則

- 「自分たちのアイデアをもっと大きくする」「会社に影響を与える」など、進化を前提とした設計を行う

- 内部だけでなく、外部の視点を取り入れる

- さまざまな参加のレベル、多様なバックグラウンドの参加を奨励する

- 「研究会」と「交流会」のように、公と私それぞれのコミュニティ空間を作る

- 参加するメリットに焦点を当てる。最初はなくても良いし、途中で変わっても良い

- 「定期的な会合」と「イベント」のように、親近感と刺激を組み合わせる

- コミュニティのリズムを生み出すために、次の予定が常に決まっている状態を作る

7つ目の原則であるコミュニティのリズムの重要性について、松本氏は自らが主宰する研究会を例として挙げ、会合の最後には必ず次の予定を決めて解散するようにしていると説明した。

次に、松本氏は学習コミュニティの5段階の発展モデルについて解説した。

学習コミュニティの第1段階は「立ち上げ」であり、学びのテーマを決めて初期メンバーを集めるところからスタートする。その後、各メンバーの役割の決定やキックオフミーティングを設定し、実際に学習活動をはじめる。

第1段階は「盛り上げ」である。メンバー間の信頼関係の構築や、コアメンバーの信頼を高めて新たなメンバーを集めることを目標とする。コミュニティでイベントを開催し、それをきっかけに人を集めたり、継続的に学習することで結びつきを強めたりできると望ましい。

第3段階は「進化」であり、コミュニティの役割や焦点を定め、何を学ぶのかをはっきりさせる。最初とテーマが変化したり、新しく学ぶテーマが見つかったりすることもある。コミュニティが軌道に乗ってきた段階ならではの問題が発生し、それを解決するのもこの段階だ。メンバーはさまざまなトラブルを経て、コミュニティに所属する意義を共有できる。

第4段階は「運営」であり、コミュニティの勢いを持続させ、継続することが求められる。イベントの定例化を実現させ、自然にメンバーが集まる体制を作ったり、新たなコアメンバーの育成をしたりすることが重要だ。さらに、新たなメンバーが入りやすいよう、外部向けに入門イベントを開催したり、情報発信や学びの成果をまとめたりできるという。

第5段階は「見直し」である。この段階ではコミュニティの勢いが低下したり、マンネリ化したりすることへの対応が必要になる。場合によっては、分科会の設定やコミュニティの分割・のれん分けなども必要に応じて行い、コミュニティが老成した状態からいかに再活性化するかが課題となる。

松本氏は最後に、学習コミュニティに参加する人の主体性とやる気を引き出す方法について述べた。

「主体性とやる気を引き出すには、当たり前ですが自律性を確保することが何より重要です。そして、『ベンチを用意する』と私は表現していますが、外から活動を見学できる仕組みがあれば、参加へのハードルを下げることに役に立つでしょう」

「また、早急に成果を求めてはいけません。参加者が楽しさを得ることも立派な成果です。まずはみんなが集まって議論する環境を作ること、これが何より大切です」

質疑応答とディスカッション——学習コミュニティを自社で導入することで解決できることとは

松本氏の解説の後、質疑応答の時間が設けられた。

質問者:参加メンバーの知識に差がある場合、学び合うことが難しいように感じるのですが、どうすれば良いでしょうか。

松本氏:まず、先にも述べた通り、外部の人が見学するためのベンチを用意できるといいですね。もう1つ重要なのは、事前に最低限の知識を提供することです。卓球にたとえると、“ラケットを用意する”こと。素手で卓球はできませんよね。プレイするための最低限の知識を参加者が持てると、学び合いのきっかけになります。ほかにも、初心者同士でグループを作り、メンターを入れることもおすすめです。

質問者:集まりはオンラインと対面のどちらが良いのでしょうか。

松本氏:どちらも可能です。ただし、オンラインは情報共有には向いていますが、相互交流には向いていません。最近はさまざまなことがオンラインできるので、その恩恵は受けつつ、メンバーの相互作用を促進するためには対面の場があることが望ましいですね。

質問者:eラーニングで社員の学習時間を伸ばしたいと考えているのですが、そもそも学びたいことがない、分からない、という社員が多いように感じます。

松本氏:前提として、その状態が“普通”です。学びたいことがないという人に対しては、何を学ぶかという前にコミュニティで「学び方を学ぶ」というアプローチをとることもできます。絆を先に結ぶことで、なんでも学ぶ土壌を作ることができます

質問者:コアメンバーのファシリテート能力が重要ではないかと思うのですが、気をつけるべきことはありますか。

松本氏:ファシリテーターを1人に頼らないことです。学習コミュニティのファシリテートには、強いリーダーシップやその分野の深い知識が必ずしも必要ではありません。活用できる資源を導入したり、コミュニティを盛り上げたりする力の方が、実は重要です。ですから、学習コミュニティではファシリテートする人を「コーディネーター」と呼んでいます。

その後、参加者は「学習コミュニティを自社で導入することで解決したい課題・解決できそうな課題」をテーマにグループディスカッションを行った。

ANA 石山氏:学習テーマの設定の難しさについて話し合う中で、「明日の社会課題を解決する』というように、テーマ自体を参加者が設定する事例が挙がりました。そうすることで、参加者がより自分ごととしてとらえられるそうです。

松本氏:自ら問題を見つけて解決する、いわゆるプロジェクトベースドラーニング(問題解決型学習)のようなものですね。学習コミュニティの練習にも良いと思います。

AlphaTheta 越田氏:グループの中で2つの対極的な取り組みがありました。会社のフィロソフィーを解釈して日々の業務に生かすために、学びのコミュニティを形成しているケースと、それぞれの社員が日々課題に感じていることを話し合ってコミュニティを作るケースです。

松本氏:学びには、「すでにあるものをどのように考えるか」という後ろに向かっていくタイプの取り組みと、「新たな課題にどのように取り組むか」という前に向かっていくものがあります。会社の方針は、この2つが折り合ったところにあるのではないでしょうか。学びのテーマは、取り組みやすい方からやると良いと思います。

加藤氏のプレゼンテーション2:学習コミュニティの企業事例

続いて加藤氏が、Schooで手掛けた学習コミュニティの実例について紹介した。最初に、日本の人事部が主催する「HRアワード2024」の企業人事部門で最優秀賞を受賞した旭化成株式会社の事例を挙げた。

「新卒学部という学習コミュニティの立ち上げを支援しました。新卒学部は、新人がキャリア不安を抱えて退職するのを防ぎたい、という思いから取り組みをスタートさせたものです。背景には、昨今の若手社員が抱えるキャリア不安があります。『会社に不満はないが、自分のキャリアに不安がある』と言って退職してしまう若手社員が増えているので、

学習コミュニティを用いてキャリア不安をなくそうという狙いがありました」

新卒学部とは、新入社員向けの学習コミュニティである。社員同士が一緒に学ぶことをコンセプトにしており、入社直後から同期と共に9ヵ月をかけて活動を行う。成果として、取り組みが始まってすぐに社員の学習時間が大幅に増えた。

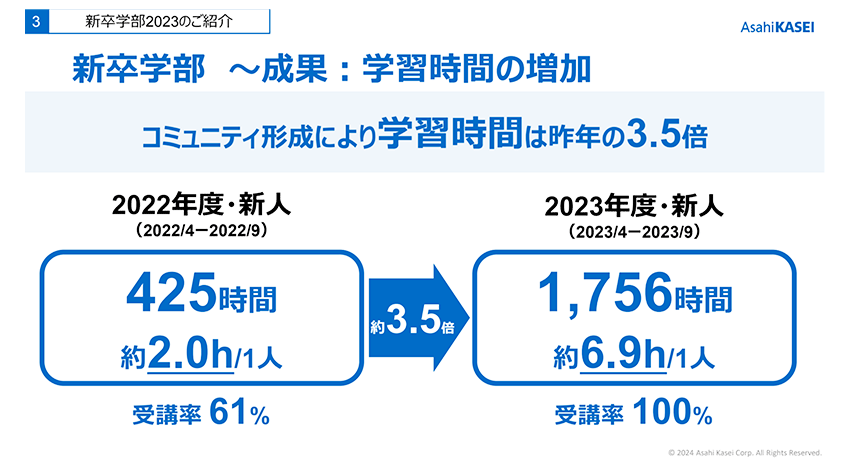

eラーニングによる学習時間は、2022年度の新入社員が半年で1人平均2時間程度だったが、新卒学部の取り組みをはじめた2023年度には1人平均6.9時間まで増えた。さらに、受講率は61%から100%に到達。半年間の総視聴時間が最も多かった社員は2022年には30時間だったが、2023年には100時間を超える社員が現れた。

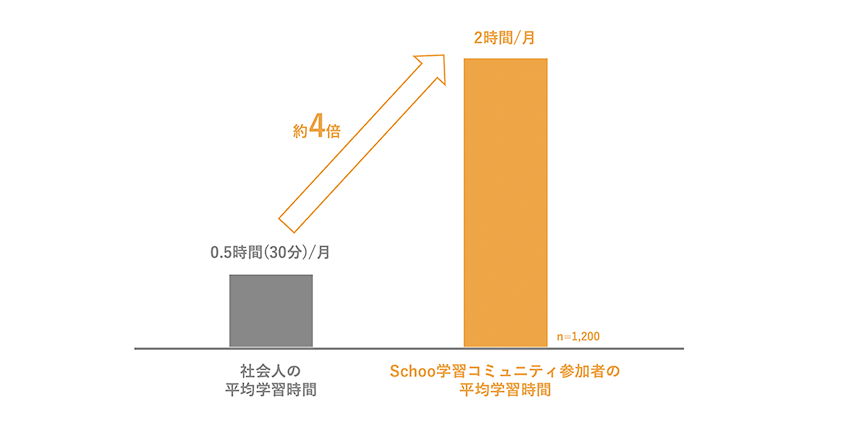

さらに加藤氏は、学習時間の増加が見られたのは旭化成だけでなく、Schooが支援する企業全体で同様の傾向があると補足した。

学習コミュニティに参加している人の平均学習時間は月2時間。一方、令和3年の社会生活基本調査によると、有業者の「学習・自己啓発・訓練」(研修などの時間を除く)は週平均7分で、月に換算すると約30分となる。つまり、学習コミュニティに参加することで、学習時間は約4倍に増えている計算になる。

コミュニティ活動のアンケート調査では、新卒学部で新しい分野へ興味を持つきっかけがあればあるほど、新入社員のキャリア不安が軽減されたことも可視化された。新卒学部に参加した社員は、「自分は別の会社や部署で通用しなくなるのではないかと感じる」「学生時代の友人・知人と比べて差をつけられてしまっていると感じる」という項目の数値が下がり、「日々の仕事で自分が成長できている」と感じている社員が増えたという。

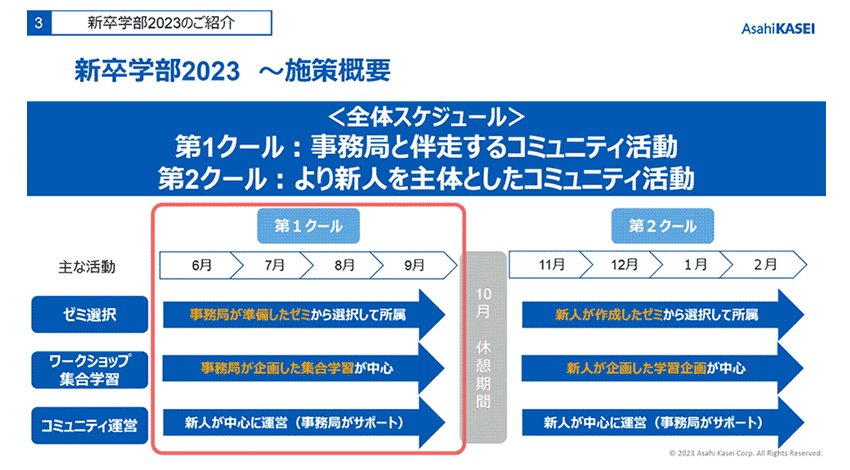

続いて加藤氏は、新卒学部の取り組みについて具体的に解説した。第1クールと第2クールに分け、第1クールを4ヵ月の練習期間として、第2クールからは社員の自由な取り組みに任せるという仕組みだ。

第1クールでは、管理職を志す「アドベンチャーゼミ」、専門職を目指す「プロフェッショナルゼミ」、創造性を育む「クリエイティブゼミ」、生活にまつわる「ワークハックゼミ」の4つを事務局が用意した。

第2クールからは、参加者である新人社員自らがゼミを作り「外国語メニメニ使うclub」「みやみんゼミ(見やすいって何かをみんなで考えるゼミ)」といったユニークなゼミが新たに7つ開設された。

毎月1時間はクラスの仲間と学ぶ時間を設けることがルールで、それ以外の時間にはオンラインでのやりとりとなる。

また、7年目の社員が「学部長」として全体を統括し、各ゼミやクラスにゼミ長、クラス長を置いて運用する。2025年度からは「お菓子係」など、参加者の役割を増やし、コミュニティへの参加を促進していくという。

こうした取り組みにより、主体性が生まれ、企画から実施まで新人自身が手掛けた交流会が開催されるといった成果もあらわれている。

質疑応答とディスカッション——「学習コミュニティ」を導入するために人事に求められること

第3部の加藤氏の事例紹介を受けた質疑応答と「学習コミュニティを自社で導入するにあたっての障害や悩ましさ」についてのディスカッションが行われた。

質問者:学習時間は勤務時間外の扱いでしょうか。

加藤氏:月に1度の集まりは勤務時間内に行っています。それ以外の自主学習の時間や、eラーニングのコンテンツ視聴は勤務時間外の扱いにしている企業が多いですね。

松本氏:ここは本当に難しいところです。人事の腕の見せ所でしょう。なお、学習コミュニティは「作る」のではなく「育む」ものだと心得てください。

加藤氏:多くの日本企業では、自主学習は勤務時間外の扱いにしています。しかし、それが今後もスタンダードでいいのでしょうか。学びの時間をもっと広く捉えても良いと思います。

フジテック 南坊城氏:新卒学部は当社の新入社員にもぜひ取り入れたいと感じました。交流の機会を提供するのが我々の仕事ですし、学習のテーマは自由に設定するのがよさそうですね。今の業務にすぐに使える「エクセル勉強会」などのアイデアが出ました。

加藤氏:素晴らしいですね。「学習コミュニティ」を大げさに捉える必要はありません。今行っている施策の延長で、きっかけを見つけていくのがよいと思います。

アイエスエフネット 山本氏:トップの理解が課題になるのではという意見が出ました。また、効果測定が難しそうですが、事例にあったように学習時間で目に見える効果が出ているのは説明しやすくて良い、という話も出ました。

また、新卒学部のように対象の社員が決まっていると、対象外になった社員から不満が出るのではないかという懸念があり、対象外の希望者を一部交ぜるのも良いのではないかという意見もありました。

松本氏:対象外になった社員からの不満は、「学習したかった」という不満であり、それは前向きにとらえるべきですね。今後の学びの原動力になるはずです。

最後に、加藤氏は以下のように締めくくった。

「昔の日本企業では、多人数でワイワイガヤガヤと議論を交わし、それがイノベーションにつながっていました。学習コミュニティは現代版の“ワイガヤ”です。バブルがはじけ、失われた30年と言われている昨今、社員同士の関係性も希薄になっています。

私たちは学習コミュニティを通じて、日本企業で新たなイノベーションが起こるきっかけづくりをしたいと考えています。大人が学ばなければ、豊かになりません。日本が豊かになるためにこれからも貢献してまいります」

本セッションのまとめ

| 加藤氏による問題提起 |

|

|---|---|

| 松本氏による問題提起 |

|

| グループディスカッションと質疑応答 |

|

|

|

当日知見をご共有くださった皆さま

※所属や役職は「HRカンファレンス2025-冬-」開催時のものです。

有識者・プロフェッショナル

-

松本 雄一氏

関西学院大学 商学部 教授 -

加藤 雄基氏

株式会社Schoo 法人アカウントプランニング部 Learning Culture Architect

大手・優良企業の人事リーダー (社名50音順)

- 株式会社アイエスエフネット

- 株式会社アインホールディングス

- 旭ダイヤモンド工業株式会社

- AlphaTheta株式会社

- 一誠商事株式会社

- NTTデータ先端技術株式会社

- MIデジタルサービス株式会社

- グラクソ・スミスクライン株式会社

- 株式会社シンコム

- 全日本空輸株式会社

- 株式会社ツムラ

- 株式会社TKC

- 株式会社パスコ

- フジテック株式会社

- 株式会社ボードルア

- 三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社

- 株式会社菱友システムズ

- ロート製薬株式会社

Schoo for Businessは、9,000本以上の授業を提供する法人向けオンライン学習サービスです。普遍的なビジネススキルからDX・AIまで幅広く網羅し、人材開発・組織開発・キャリア開発などを目的に、スタートアップ・中小企業から大企業まで累計4,000社以上にご導入いただいております。『日本の人事部』主催の「HRアワード2024」人材開発・育成部門にて最優秀賞を受賞。