管理職の「育成」から「支援」へ

現場の課題解決を促進する“実践支援”の視点と実践例

部下の育成やチームマネジメント、予算管理、売上管理など、さまざまな重要な役割を担う管理職。近年の経営課題の多様化やマネジメント業務の複雑化により負担が増加し、「管理職の罰ゲーム化」とも言われる状況が生まれつつある。

管理職を取り巻く環境が一層厳しさを増す中、管理職が十分に力を発揮できる環境を整え、次世代のリーダーを育成するにはどうすればよいのか。求められるマネジメント手法が変化する今こそ、経営層や人事は管理職との向き合い方を見直すべきではないだろうか。

1月28日に開催された「HRカンファレンス2025-冬-」では、青山学院大学教授の松尾睦氏、マネジメント支援のリーディングカンパニーである株式会社リンクアンドモチベーションの冨樫智昭氏による問題提起・現状分析を受け、日本を代表する企業の人事リーダーたちが管理職支援のあり方を語り合った。

【解説】

管理職とは|人事辞典『HRペディア』

- 松尾 睦氏

- 青山学院大学 経営学部 教授

- 冨樫 智昭氏

- 株式会社リンクアンドモチベーション 組織開発本部 企画室

エグゼクティブディレクター

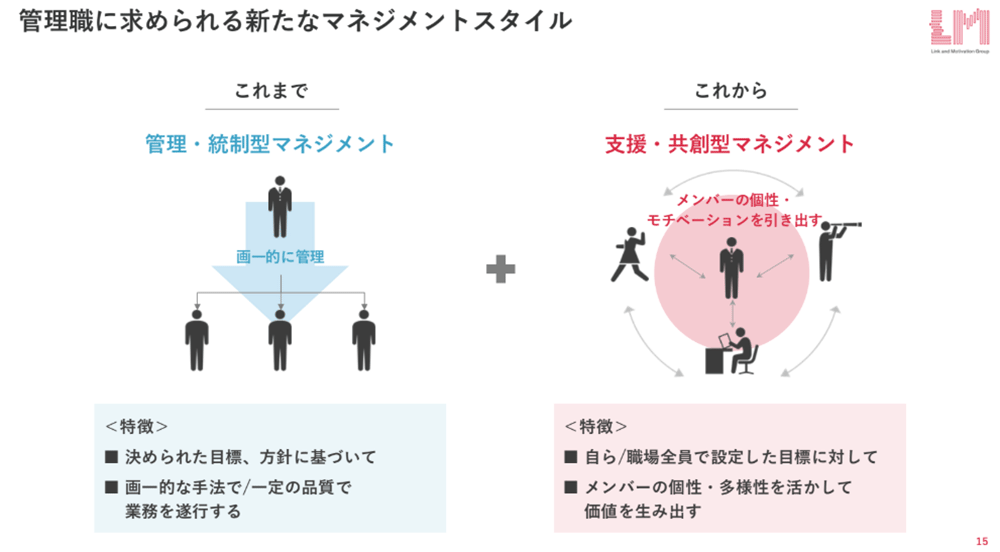

冨樫氏による問題提起1:「管理・統制型マネジメント」から「支援・共創型マネジメント」へ

リンクアンドモチベーションは、管理職の普遍的な役割を「組織の『結節点』」と定義している。管理職は、経営と現場の接続や他部署との調整、外部環境(市場や顧客)の変化を踏まえた組織変革の推進など、社内外のあらゆる方向でのコミュニケーションのつなぎ目を担っている。

組織の上下左右をつなぐ管理職が機能しなければ、組織の一体感は損なわれ、優れた戦略や仕組みも“絵に描いた餅”になってしまう。本質的な役割は変わらないものの、冨樫氏は「管理職を取り巻く環境は大きく変化している」と語る。

単一的な正解が存在しない「VUCA時代(予測不可能な時代)」の商品市場では、機動的に戦略を見直し、急激な環境変化に組織を適応させる力が求められる。同時に、労働市場ではメンバーの価値観や仕事観が多様化する中、一人ひとりに向き合った対応が必要とされている。

「かつては、戦略の実行に重点を置く『管理・統制型マネジメント』が主流でした。しかし現在は、メンバーの個性やモチベーションを引き出す『支援・共創型マネジメント』が求められています。変化への迅速な対応が求められる時代において、均一性はかえって柔軟性を失うため、いかに多様な能力や価値観を生かせるかが問われます」

「管理・統制型マネジメント」は、定められた目標や方針に基づき、画一的な手法で一定の品質を維持するトップダウン型。一方、「支援・共創型マネジメント」は、職場全員が設定した目標に向け、メンバーの個性や多様性を生かしながら価値を創出するアプローチだ。

「両者を適切に使い分けることが重要です。職場によっては『管理・統制型マネジメント』が適する場面もありますが、状況に応じて『支援・共創型マネジメント』も活用しなければ、管理職が『結節点』としての役割を果たすことは難しくなるでしょう」

- 【関連記事】

- VUCAとは|意味や由来、象徴する事例

冨樫氏による問題提起2:「育成」だけでなく、具体的な課題解決を促進する「実践支援」へ

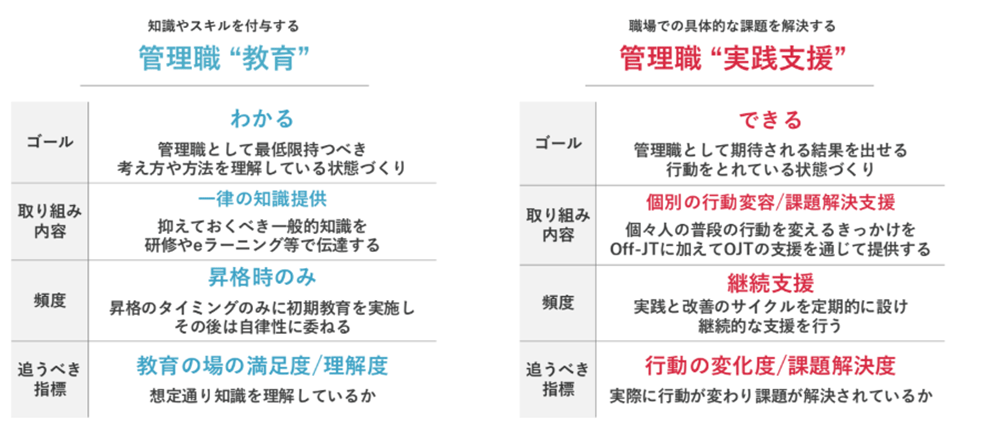

新たなマネジメントの在り方が求められる一方、働き方改革やコンプライアンス、ハラスメント対応、多様性の活用など、マネジメントの対象となる「変数」は増え続けており、管理職一人では対応しきれなくなっている。冨樫氏は「業務量が増えただけでなく、マネジメントの難易度が上がり、疲弊してしまう管理職が増えている」と指摘する。

こうした状況を打開しようと試みる企業は多いものの、知識やスキル強化の機会を提供しても、十分に機能していないケースが見られる。例えば、研修がかえって管理職の負担となったり、本人の課題と合っていなかったりすることがある。また、研修で学んだ内容が職場での実践・行動変容につながっていないケースも少なくない。人事と管理職の間でミスコミュニケーションが生じ、適切な施策が実施できなければ、問題の根本的な解決に至らず、本末転倒となってしまう。

「管理職はさらに疲弊し、次世代の管理職が育たないという負のスパイラルに陥りやすい環境になっています。理想は、マネジメント業務の一部を委譲(分担)することでチーム全体の業務効率と成果が向上し、メンバーの成長によってさらなる役割委譲が可能になる状態です。そのため、知識やスキルを付与する管理職の『育成』だけでなく、職場での具体的な課題解決を促進する『実践支援』が求められています」

つまり、求められる役割や成果が高度化・複雑化している中で管理職の活躍を引き出すには、経営層や人事が管理職に向き合う際のマインドセットを「育成」から「実践支援」に転換しなければならない。

管理職の実践支援で目指すべきは「わかる(管理職として最低限持つべき考え方や方法を理解している)」状態ではなく、「できる(職場での課題を解決できる)」こと。したがって、単に研修やeラーニングを通してマネジメントに関する一般的な知識を提供するだけではなく、Off-JTとOJTの両面から、管理職一人ひとりの行動を変えるきっかけとなる行動変容支援や課題解決支援に取り組むべきだと、冨樫氏は強調した。

松尾氏による問題提起1:ミドルマネジャーのアンラーニング

では、管理職の「実践支援」に取り組む際は、どのようなことを意識すればよいのだろうか。

続いて登壇した青山学院大学 経営学部 教授の松尾氏は、経験学習サイクルとアンラーニングの重要性を説いた。

「人材の成長を形作る決定要因の7割は、『直接経験』である仕事が占めています。残り3割が『間接経験』で、そのうちの2割が他者からの指導、1割が研修です。最も成長に結びつくのはチャレンジングな仕事の経験ですが、だからといって指導や研修をないがしろにしてはなりません。指導や研修を仕事に取り組むこと、つまり間接経験を直接経験に生かす意識づけが大切なのです」

人が経験から学ぶには、「経験する」「振り返る」「教訓を引き出す」「応用する」という経験学習のサイクルを回すことが必要となる。しかし実際には、「経験しても振り返りをしていない(振り返りの壁)」「振り返りをしても教訓を引き出していないにつながらない(教訓の壁)」ケースも多い。教訓を引き出しても、再び同じ失敗を繰り返す場合もある(応用の壁)。「これらの壁を乗り越えることが経験学習のポイントであり、人事が振り返りや教訓の引き出しをサポートすることが有効です」と松尾氏は述べた。

その際に意識すべきこととして、松尾氏は「ミドルマネジャーのアンラーニング」を提唱した。「アンラーニング」とは、その人の中で一度構成された知識の塊をほぐし、必要のない部分を捨てて知識を再度組み直すことだ。「学びほぐし」や「知の断捨離」と言われることもある。変化し続ける社会の中では、アンラーニングを繰り返し、仕事のやり方を変えないと時代遅れになってしまう。

経験学習のサイクルを回すことでスキルは身につくが、プロフェッショナルなとしての意識が高い人材ほど、「自分のスタイル」が固まりがちだ。自分のやり方に固執するあまり、市場や顧客といった環境変化に適応できず取り残されてしまった「かつてのトップ営業」を思い浮かべるとわかりやすいかもしれない。松尾氏はこう続けた。

「経験学習の恐ろしいところは、うまくサイクルを回したとしても、アンラーニングがないと時代遅れになってしまうことです。アンラーニングをすれば人はどんどん成長します。過去の教訓に固執するのではなく、教訓をアップデートし、仕事の信念やルーティンを変えなければなりません。

ソフトウェアをアップデートするように、有効性が低い知識やスキルを意図的に棄却しながら、有効性が高いものを新たに取り入れ、知識・スキルを組み直す。つまり、自分のスタイルを変えることが大切です」

松尾氏による問題提起2:人事の支援が「共創・支援型マネジメント」創出のカギ

マネジメントは「他者を通して事を成し遂げること」と定義されている。優秀なプレイヤーがマネジャーに登用されることが多いが、マネジャーになっても部下に仕事を任せられずに失敗するケースは珍しくない。「マネジャーになったら、『自分で事を成す』から 『他者を通して事を成す』へ、マインドセットを変える必要があります」と松尾氏は語る。

ハイパフォーマーや中間層の管理職は、大きく「自身のノウハウを押しつけるゴリゴリ系」と「任せて伸ばす育成系」の2タイプに分かれるという。短期的にはどちらも同等の成果が出るが、前者はすべて自分が仕切って部下を「作業ロボット化」させてしまい、部下のエンゲージメントが下がって成長につながらない。後者は部下の強みを生かして仕事を任せるため、部下の成長につながりやすいという特徴がある。長期的に見ると、部下に任せるマネジメント手法のほうが、業績にプラスの影響が出やすい。

松尾氏は、「自分のノウハウを押しつけるゴリゴリ系」の管理職を「任せて伸ばす育成系」の思考に転換させるには、管理職同士のコミュニケーションが重要だと言う。その例として、管理職同士が互いのマネジメントスタイルを批判的に内省することを通して気づきが生まれ、「他者を通して事を成し遂げる」ためのアンラーニングにつながったケースを紹介した。

例えば、マネジャー同士のコミュニケーションを通じて、自身のマネジメント手法が部下を「作業ロボット化」させているのではないかと気付いたケース。部下が持つ強みを改めて書き出し、強みを発揮できそうな仕事を任せたところ、部下がいきいきと働くようになった。また、マネジャーと部下、双方のエンゲージメントが向上した。優れたアンラーニングには、「自分から部下の考え・意見を聞く」「部下の強みを探る」「仕事の任せ方を工夫する」といったパターンが見られるという。

「管理職同士の実践コミュニティは、アンラーニングによるアップスキリング効果だけでなく、管理職自身の心理的安全やエンゲージメントの向上にもつながります。その結果、マネジメントされるメンバーの成長やエンゲージメント向上にも寄与します。管理職同士の実践コミュニティの立ち上げなど、人事部による管理職の支援が『共創・支援型マネジメント』創出のカギです」と、松尾氏は強調した。

冨樫氏による問題提起3:管理職支援における三つの視点

ディスカッションに先立って、冨樫氏が管理職支援に必要な三つの視点を紹介した。

- 業務支援:管理職の業務における悩みや課題の解決

- 精神支援:管理職の精神的な負担の軽減

- 内省支援:管理職本人の気づき・学び・成長の実現

「これらは主に新入社員のオンボーディングや育成の文脈で使われる観点ですが、新しく管理職になった社員も知識のアップデートが必要となります。新入社員向けのオンボーディングと同様に、マネジャー向けのオンボーディングもあって然るべきではないでしょうか」

グループディスカッション1:管理職支援を進める上でのボトルネックは

続いて、参加者によるグループディスカッションが行われた。「管理職支援を進める上でのボトルネックは」というテーマに対しては、以下のような意見が出た。

- 研修が長時間になり、現場から不満が出る。中長期的な取り組みについては効果測定が難しい(Aグループ)

- 手挙げ方式だと、イベントや研修を企画しても参加者がなかなか集まらない。人事が参加してほしいと思う人ほど参加しない傾向にある。そもそも、管理職業務を自ら学びたい気持ちにさせることに課題を感じている(Cグループ)

- 人事からの押しつけ感がある、人によってモチベーションが異なり、研修が形骸化している(Dグループ)

- マネジメントする必要がない職種もあると考える経営層が存在しており、経営陣・上位レイヤーの考え方やスタンスに影響される(Eグループ)

グループディスカッション2:自社における管理職支援の具体例は

続いて、参加者がそれぞれの企業が取り組む管理職支援策を出し合い、各グループから最も優れた取り組みが発表された。

Aグループ

ベネッセコーポレーション 池内氏:制度運用に研修やアセスメント、コンプライアンスなど、人事が管理職に“宿題”を出す存在になってしまっているという反省のもと、現場に入って汗をかく人事の在り方を模索。各事業にHRBPを配置し、現場に入り込んでマネジャーの壁打ち相手になりながら一緒に組織の問題解決を図っています。

HRBPの人数は「○○人に1人」のように一定に配置するのではなく、構造改革が必要な事業など、優先順位が高い事業や、きめ細かく見てほしい部門に厚く配置するよう心掛けています。

HRBPの果たす役割は、PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)のようなもの。さまざまな人事・組織課題がある中で、フォーカスすべき課題をピックアップし、解決に必要なエキスパートをアサインしてプロジェクトを組成、推進します。発展途上ではありますが、一人でできることには限界があるので、中途採用も行いながら、人事の専門性が高い人材や事業に目端が利く人材など、HRBPのチーム内でそれぞれの強みを組み合わせることを意識しています。事業をよくするためならなんでもするという思いで現場の要請にフレキシブルに対応できる方がHRBPに向いていると感じます。

- 【関連記事】

- HRBPとは|意味、役割、スキル、事例

Bグループ

オルビス 岡田氏:チームの成果が出ない要因の一つに、メンバーと管理職の関係性があると考えました。そこで「マネジメントキャンプ」と呼ばれる新任管理職育成プログラムを設けて、メンバーと新任管理職の関係値を構築してから昇格させるプロセスに注力しています。

具体的には、まずはアシスタントマネジャー(育成対象となる管理職)の直近3ヵ月の良い点・改善点をメンバーから集め、誰から出た意見かわからないようにした上で本人にフィードバックします。アシスタントマネジャーはメンバーの前で一つだけコミットメントを決めて実践に移し、また1ヵ月後に同じことを繰り返して経験学習を回していきます。内省して教訓化してもらうことで管理職の行動変容につながるのはもちろん、メンバー視点では、自分たちの意見を聞いてもらうことで管理職への印象を改善し、より円滑にチームを構築できるという効果もあると考えています。なお、一律のスケジュールに沿って進めるのではなく、進捗に合わせて個別対応も取っています。

Dグループ

Jストリーム 田中氏:今回のディスカッションで、多くの方に「管理職のライセンス制度」に興味をお持ちいただきました。どんなに優秀なプレイヤーでも、マネジメントに関しては「最初は初心者」のため、管理者としてのスキルやマインドを取得する必要があります。対象者を全員集めて丸1日の研修をやるのではなく、毎月2〜3時間の研修を設け、半年かけて管理職としてのライセンスを取得する仕組みを導入しました。研修は、必要な時に実施するのが最も効果的です。ですから、半期に一度実施するキャリア面談の直前に「キャリア面談のやり方を学ぶ研修」を行うなど、タイムリー性も意識して設計します。毎月同じメンバーで集まるため、同期管理職のネットワーク形成にもつながります。管理職同士の横の対話はとても重要です。

ライセンス制度では、新任時だけではなく、3年に1度の更新研修も設けています。これは“落とすため”のものではなく、管理職が職場で困らず一層活躍できるよう、会社として支援する目的です。今回は、部長は戦略立案の研修を、課長は13のメニューから自分が必要とする研修を2つ以上選んで受講するかたちとしました。

Eグループ

インパクトホールディングス 蒔田氏:前職の取り組みですが、評価会議でピアコーチング(同僚や仲間同士での相互コーチング)を行っていました。具体的には、各管理職が部下の評価を持ち寄り、その評価に対して他の管理職メンバーと相互にフィードバック。ピアコーチングを通して、評価する際の観点のズレが修正され、各組織の目線合わせができることから、全社的にまとまりが出ます。他者の評価に対して意見することに抵抗のある管理職が多く、最初は議論に発展するまでに苦慮しました。まず人事が主導して他者の評価に関する質問を投げかけることで、話しやすい空気をつくることが大切です。

もう一つ重要だと感じたのは、事前に評価者の上司とよくコミュニケーションを取ること。上司が先に意見を言うと、周囲は異なる意見を出しにくくなるので、あらかじめ課題をヒアリングした上で人事がフォローするなど、上司を味方につけることを意識していました。ピアコーチングは現職でも導入を進めています。

ディスカッションと参加者発表を受けて、松尾氏は以下の通りコメントした。

「大きく、管理職同士のコミュニティをつくって本人たちに任せるパターンと、専門スタッフが支援するパターンの2通りに分かれていると感じました。この二つを組み合わせた取り組みもあった点が興味深いですね。ライセンス制度は、『マネジャーはプロフェッショナルなもの』という、適度な緊張感の中でアンラーニングを促進する仕組みになっています。Eグループが発表した、評価会議をピアコーチングの場にしている事例のように、『評価』など特定の重要なトピックに絞り込んで支援するのも効果的です」

続いて、冨樫氏は以下のようにフィードバックした。

「マネジャー向けオンボーディングのような取り組みをすでに実践している事例があり、驚きました。マネジメント支援においては、いかに一石三鳥、一石四鳥の効果を得られる施策を考えられるかが重要です。マネジャーコミュニティを悩みの解消だけでなく、成長の場、コーチングスキルを高める場にするなど、一石三鳥の工夫を凝らすことでより大きな成果につながります」

全体総括

セッションの最後に、松尾氏と冨樫氏は以下の通りに述べ、人事リーダーたちにエールを送った。

松尾氏:私自身、大変勉強になりました。皆さんの実践例を聞いて、疲弊する管理職をいかに支援すればよいかのポイントが見え、視界がクリアになりました。

冨樫氏:一石三鳥、一石四鳥の成果が得られるよう巧みに設計されている好事例が多かった印象です。また、人事が巧みにコミュニケーションをとり、『これは支援・サポートである』と現場と合意形成することで、一見導入に難航しそうな施策でも”負担”ではなく”支援”として現場から喜ばれ、受け入れられていると感じました。

本来、現場の管理職は人事の支援を求めているはずです。『支援と言いながら、本当は評価に影響するのではないか』『現場の仕事を増やすだけではないか』といった疑念を払しょくし、本気で支援しようとしている姿勢が伝われば、現場にも受け入れられるのではないでしょうか。

本セッションのまとめ

| 冨樫氏による問題提起 |

|

|---|---|

| 松尾氏による問題提起 |

|

| ディスカッション:管理職支援を進める上でのボトルネック |

|

| ディスカッション:自社における管理職支援の具体例 |

|

|

|

当日知見をご共有くださった皆さま

※所属や役職は「HRカンファレンス2025-冬-」開催時のものです。

有識者・プロフェッショナル

-

松尾 睦氏

青山学院大学 経営学部 教授 -

冨樫 智昭氏

株式会社リンクアンドモチベーション 組織開発本部 企画室 エグゼクティブディレクター

大手・優良企業の人事リーダー (社名50音順)

- 株式会社アインホールディングス

- 旭ダイヤモンド工業株式会社

- 株式会社インターネットイニシアティブ

- インパクトホールディングス株式会社

- インフォコム株式会社

- SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

- 大塚化学株式会社

- オルビス株式会社

- 亀田製菓株式会社

- カワサキモータース株式会社

- グラクソ・スミスクライン株式会社

- 株式会社グリーンズ

- 株式会社Jストリーム

- ジャパン マリンユナイテッド株式会社

- 株式会社スカパー・カスタマーリレーションズ

- 住友商事株式会社

- 住友生命保険相互会社

- ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社

- 株式会社TKC

- 株式会社東名

- 株式会社パスコ

- 株式会社ベネッセコーポレーション

- 株式会社ボードルア

- 株式会社菱友システムズ

経営学・社会システム論・行動経済学・心理学などの学術的背景を基盤にした、基幹技術「モチベーションエンジニアリング」を用いた、組織や人事の経営コンサルティング。コンサルティング・クラウドサービスを通じて「診断」と「変革」のサイクルを提供することで、企業の「従業員エンゲージメント」向上をワンストップで支援。