「就労夫婦に届いていない」不妊治療支援の現実

人事部門に必要な理解と、企業ができる支援とは

帝京大学ちば総合医療センター産婦人科 教授

五十嵐 敏雄さん

近年、不妊治療に取り組む人が増えています。2021年の調査では、治療を受けたことがある(または現在受けている)夫婦の割合が22.7%に上るなど(※1)、今や不妊治療は特別なことではありません。企業には、従業員の不妊治療を支援することが求められますが、帝京大学ちば総合医療センター産婦人科教授の五十嵐敏雄さんは、「不妊治療は就労夫婦へ十分に届いていない」と話します。日本の不妊治療の現状や、企業が行うべき支援について、五十嵐さんにうかがいました。

- 五十嵐 敏雄さん

- 帝京大学ちば総合医療センター産婦人科 教授

いがらし・としお/専門は子宮内膜症と不妊内分泌学と内視鏡手術であったが、最近は骨盤臓器脱や就労女性の不妊治療も専門とする。H2群馬大卒。同年、東大産婦人科入局。H5東大医学部大学院、第二生化学教室(現、分子生物学大講座)で基礎研究。H9卒業、医学博士に。平成10年〜東大助手。平成12年〜米国ヴァンダービルト大学で子宮内膜症の発生機序に関する研究。とくにダイオキシンとプロゲステロン受容体に関する研究。平成14年〜帝京大学市原病院産婦人科(現、帝京大学ちば総合医療センター)講師。平成19年〜帝京大学ちば総合医療センター産婦人科准教授。平成27年〜同病院教授。令和4年8月〜同教授。

「就労時期」と「生殖適齢期」の関係

まずは五十嵐先生のご専門や厚生労働省で行われている取り組みについて、お聞かせください。

私は産婦人科医として、子宮の内膜組織が子宮内腔以外の場所に発生して増殖する「子宮内膜症」や、骨盤内の臓器が外に出てきてしまう「骨盤臓器脱」などを専門にしており、就労女性の不妊治療にも携わってきました。厚生労働省では、「不妊治療を受けやすい休暇制度等環境整備事業検討委員会」委員長を務め、文部科学省では教科書検定に携わっています。「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくり」のため、厚生労働省の委員会ではマニュアルの作成や研修会を実施し、雑誌をはじめとしたメディアでも情報を発信。また今後は社労士を中心とした個別相談会も企画しています。

あらためて、日本の出産と少子化をめぐる現状について教えてください。

いま日本では、少子化がどんどん進んでいます。一人の女性が一生の間に生む子どもの数を示す合計特殊出生率は、2024年には1.15まで減少しています。合計特殊出生率は、先進国では低下する傾向にありますが、とくに日本や韓国で深刻な状況です。

少子化が進んだ背景には、晩婚化や結婚・出産に対する価値観の変化、子どもの養育費用の増大など、さまざまな要因があります。また、現代の女性は70~80%が就労していて、仕事が忙しいため妊娠が難しい状況にあることも理由の一つだと考えています。

考え方に個人差はありますが、昨今は「学校を卒業して就職し、子どもを産んで、仕事でもキャリアアップしていく」といったイメージを持っている方が多いでしょう。しかし、「就労時期」と子どもを産むのに適した「生殖適齢期」はほぼ重なります。例外もありますが、一般的には38歳までが「生殖適齢期」と言われており、この期間を過ぎると急激に妊娠率が下がります。また、38歳からは流産率が増加し、例外もありますが、子どもを持つことが可能な「生殖可能年齢」は43歳までと言われています。

女性が妊娠するためには卵子が卵管へと放出される「排卵」が必要ですが、女性の生涯で「排卵期間」はおよそ40年間です。排卵の回数は、生涯で約480回。生殖適齢期に限ると、そのチャンスは240回程度です。その期間に妊娠よりも仕事を優先すると、妊娠のチャンスはかなり低くなってしまいます。

不妊治療に取り組みやすい環境をつくることが重要

そのような状況の中、あらためて不妊治療の「いま」について教えてください。

まず「不妊」とは、「妊娠を望む健康な男女が避妊をしないで性交をしているにもかかわらず、1年間妊娠しない状態」と定義されます。2022年には、10.0%の赤ちゃんが体外受精によって誕生しています(※2)。もはや体外受精は特別なことではありません。

仕事をしている女性の多くは、妊娠を望んでいても「勤務時間中に会社から出られない」という思いに縛られ、なかなか病院に行くことができないようです。また、不妊治療をしている人、または予定している人のうち、職場に「一切伝えていない(伝えない予定)」と答えた女性の割合は47.1%と、約半数に上ります(※3)。

そのような中でなんとか病院に行くと、体内の生理現象を把握し、最適なタイミングで治療するため、医師から「1日置きに来てください」「この日に必ず来てください」などと言われてしまう。妊娠できたとしても、「昇進は期待できないかもしれない」という不安がつきまとう。就労女性は、いろいろな意味で妊娠がしづらい状況にあるのです。

ただ、この状況は、少しずつですが改善しています。厚生労働省が2017年度に行った調査では「不妊治療と仕事の両立は困難である」と回答した割合は約35%でしたが、2023年度には約26%に減少。不妊治療のために退職した人の割合も、約16%から約11%に減少しました。ただし、それでもまだ4分の1以上の方が仕事との両立に悩んでいて、十分な不妊治療支援が受けられていない状態にあります(※4)。

男性にとっても不妊治療は重要なのでしょうか。

そうですね。そもそも男性因子での不妊は33%だと言われています(※5)。約半数は男性に原因があると言及している調査もあります。男性も精液検査がありますし、体外受精の際には決められた日にクリニックに行かなければなりません。精子の数が異常に少なければ精巣から精子を採取する必要があり、この治療は1日がかりになります。

男性の不妊の原因で多いのは、血液が逆流して瘤(こぶ)になる「精巣静脈瘤」です。血液が溜まってしまった結果、精巣内の温度が上昇してしまうことで精子の働きが弱くなるので、生活スタイルや労働環境への配慮が必要です。夜勤をはじめとした不規則な生活も、精子の形成に影響を及ぼします。男性にとっても、働きながら不妊治療を行うことは大変なのです。

身体的な負担はどうしても女性のほうが重くなりますが、不妊治療は女性のものだけではなく、男性にとっても重要であると言えます。社会に「不妊治療支援が届いていない」ことは、女性・男性の双方と企業、そして日本に悪循環をもたらします。「仕事と不妊治療を両立できない」と感じると、人は不安にかられ、労働意欲が低下します。それは、離職につながりかねません。

せっかく育てた人材が不妊治療のために離職してしまうのは企業にとって大きな損失ですし、離職によって周囲への負担が増加すると、残された従業員のモチベーションも下がります。国にとっても、少子化や女性の社会進出の抑制、体外受精補助への高額な予算支出などの影響があります。

社会に不妊治療が届くとどうなるのでしょうか。

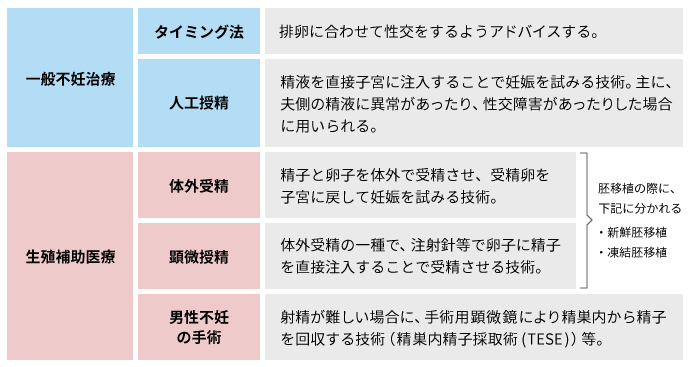

就労女性・男性が「不妊治療と仕事を両立できる」という安心感を持てるようになれば、病院の早期受診、労働意欲の向上が期待できます。また不妊症ではなく、忙しいため妊娠できない方々は多く、タイミング法と人工授精による「一般不妊治療」をすれば、多くの方が早期に妊娠できると考えられます。

そのような環境が構築できれば、企業は従業員の離職防止と、労働力の維持を実現できます。新しい人材の引き付けにもなるでしょう。現在は働きながら不妊治療を続けられる優良企業を認定する「くるみんプラス」という制度もあります。実際に、不妊治療支援を公にしている企業は男性にも女性にも非常に評判が良く、退職者が減って出産後の復職者が増えたという事例もあります。

国は、保育所の無償化や育児休業給付の拡充など、すでに出産されている方を対象とした子育て支援に力を入れています。不妊治療の保険適用をはじめとした支援も行っていますが、忙しい就労者のサポートは十分ではありません。就労夫婦に対して妊娠しやすい環境づくりを進めることが重要だと考えます。

従業員の不妊治療のため、人事部門に求められること

従業員の不妊治療に関して、人事部門が認識しておくべきことは何でしょうか。

人事部門の方にまず知ってほしいのが、不妊治療は「病院に行けばすぐに成果が出る」ものではない、ということです。何回も通う必要がありますし、「絶対にこの日に来てください」というタイミングもあります。平均治療期間は「一般不妊治療」で半年から1年以内、体外受精を行う「生殖補助医療」では半年ほどですが、もちろん個人差があります。

女性であれば、排卵日を診断して性交のタイミングを合わせる「タイミング法」、内服薬や注射で卵巣を刺激して排卵を起こさせる「排卵誘発法」などの「一般不妊治療」で、1回1~2時間程度、月に2~6日の通院が必要です。

さらに体外受精を行う「生殖補助医療」では1回1~3時間程度、月に4~10日程度の治療に加え、半日~1日程度の通院を月2回行う必要があります。体外受精は、40~42歳までで3回、40歳未満で6回まで保険が適用されます。そのため現在は体外受精をする人がかなり増えていますが、卵子や精子を採取する必要があり、1日がかりの作業となります。

| 治療 | 月経周期ごとの通院日数目安 | |

|---|---|---|

| 女性 | 男性 | |

| 一般不妊治療 | 診療時間1回1~2時間程度の通院:2日~6日 | 0~半日 ※手術を伴う場合には1日必要 |

| 生殖補助医療 |

診療時間1回1~3時間程度の通院:4日~10日 + 診療時間1回あたり半日~1日程度の通院:1日~2日 |

0~半日 ※手術を伴う場合には1日必要 |

このように不妊治療は、身体的にも精神的にも負担が大きく、大変な治療です。特に、仕事との両立は大きな負担となるでしょう。

企業はどのような支援を行っていくべきでしょうか。

たとえば、厚労省が監修した「不妊治療連絡カード」というものがあります。不妊治療を受けている、あるいは受けたいと考えている従業員が会社にその旨を伝えることで、仕事と不妊治療の両立を支援してもらうために作成されたものです。残念ながらまだあまり活用されていないのですが、ぜひこのカードを活用してほしいと思います。

- 【参考】

- 不妊治療連絡カードをご活用ください!

また、私が委員長を務める厚労省の委員会で作った「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」では、企業が実際に導入している休暇制度や補助金、教育啓発活動など、いくつもの事例を紹介しています。たとえば、不妊治療用の休暇制度として活用できる「エル休暇」または「エフ休暇」。これは、月に2日、半日であれば月に4日、不妊治療に限らず、理由を説明せずに休めるというものです。

不妊治療のために使える制度があるのは非常に素晴らしいことですが、一方で、不妊治療は性にかかわることでもあり、「職場で言いたくない」と考える人が多いのが実状です。そこで、不妊治療に特化するのではなく、男女問わず理由を言わずに休むことができて、かつ残った社員がそのことを「普通」だと受けとめられる環境を構築することで、女性の満足度が非常に高くなることが分かりました。

このような制度は、余裕がなければ実現が難しいかもしれません。しかし長い目で見れば、会社に対する満足度を高めて離職率の低下や優秀な人材の確保につながり、企業の成長を実現するでしょう。

中小企業では、大企業よりも不妊治療支援を行うのは難しいのでしょうか。

確かに中小企業は、一人ひとりの果たす役割が大きい分、大企業より支援に踏み切るのが難しいと思います。国の支援にもっと期待したいところですね。たとえば「不妊治療連絡カード」を活用している企業を支援したり、従業員が不妊治療に通うほど企業に補助金が助成されたりする制度があれば、中小企業による支援が広がっていくのではないかと思います。

厚生労働省の委員会では、「不妊治療支援を行っている企業は採用にとっても良い影響がある」といった話も出ているので、ぜひそういった側面からも検討してほしいですね。

企業に求められる「五つのステップ」

企業はどのようなステップで支援を進めていくべきでしょうか。

私たちがまとめたマニュアルでは、五つのステップを紹介しています。

ステップ1は「取り組み方針の明確化、取り組み体制の整備」です。トップがはっきりと不妊治療を推進する姿勢を見せ、講じている両立支援制度とともに社内に周知することで、従業員も安心できます。

ステップ2は「社員の不妊治療と仕事との両立に関する実態把握」です。不妊治療を行っている社員の実態を把握している企業は、4割弱(※6)にすぎません。アンケートを活用したり、 社員からヒアリングを行ったりして、現状を把握することが求められます。

ステップ3は「制度設計・取り組みの決定」です。実態に応じた取り組みを検討し、制度設計を行います。ただ、そもそもハードワークが求められる職場では、不妊治療のことは考えられないほど疲れてしまうこともあるので、まずは不妊治療に特化した取り組みの前に、通常の働き方の見直しから始めることが重要です。

事例としては、不妊治療にかかる費用を補助している企業が多いですね。体外受精を行う「生殖補助医療」までに至ると非常にお金がかかってしまうのですが、タイミング法と人工授精による「一般不妊治療」であれば、そこまでお金はかかりません。ただ、費用の補助ももちろん大切ですが、病院に行くべきタイミングで休むことができる制度のほうが、まずは大事なのではないかと思います。

病院に通う時間を捻出するためには、年次有給休暇の半日単位・時間単位での取得やフレックスタイム制、テレワークなども効果的です。ただ、いろいろな制限があり、病院に行きづらいケースも多いようです。そのため、「使い勝手の良い制度になっているか」を確認してほしいですね。

ステップ4は「運用」です。制度を周知し、ハラスメントのない職場づくりを行う。円滑に進めていくためには、人事部をはじめとした部署が相談窓口になることも重要です。

そして最後のステップ5が「取り組み実績の確認、見直し」です。一定の期間が経過した後に、取り組み実績を確認し、評価や見直しを行うといったプロセスが必要です。

最後に、不妊治療支援に取り組む人事担当者にメッセージをお願いします。

まずは、トップが会社の方針として「不妊治療支援を行う」ことを打ち出していくことが重要です。その取り組みはいずれ、会社にとってプラスになるはずです。

昔は育児休暇についても「男性が取るなんてとんでもない」といった風潮がありましたが、いまは認められてきていますよね。不妊治療のための制度も同じで、「あったほうがいい」という風潮が世の中に広がり、不妊治療支援に取り組む企業が少しずつ増えていくことで、社会全体が変わっていくのではないかと期待しています。

人事の方には、まずは自社で何ができるのだろうかと考え、自分たちにできるところから始めていってほしいと思います。

出典

(※1)国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査)」

(※2)生殖補助医療による出生児数 公益社団法人日本産科婦人科学会「ARTデータブック (2022年 )」

(※3) 厚生労働省「令和5年度 不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」

(※4) 厚生労働省「令和5年度 不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」「平成29年度 不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」

(※5)日本受精着床学会・倫理委員会:非配偶者間の生殖医療に関する生殖補助医療に関する不妊患者の意識調査

(※6)厚生労働省「令和5年度 不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」