労働組合専従者の退職金

いつもお世話になっております。

専従者はその専従期間を休職として活動しますが、この期間を勤続年数としてカウントし、退職時には専従期間の分も積み立てて支払いをする場合、以下の点についてご教示ください。

退職金積立金(PBO)は賃金や賞与と同様に、専従期間中の分を組合に請求することが法的に見て妥当なのでしょうか。

法規則と運用についてご教示いただきたく、宜しくお願いいたします。

投稿日:2011/06/23 09:17 ID:QA-0044617

- *****さん

- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

組合専従期間において専従者に賃金を支払う事は労働組合法第7条における経理上の援助に該当し、不当労働行為に当たるものといえます。

それ故、専従期間における退職金積立金につきましても、労働協約等で特約が無ければ組合に請求するのが妥当といえるでしょう。但し、組合が定めが無いことを理由に負担を拒否すれば会社が負担することにならざるを得ないといえます。

こうした事からも、通常専従期間については基本的に退職金の勤続年数から除外するのが妥当ですし、取り扱いに関しても事前に組合と協議の上労働協約に定めを置かれるべきといえます。

投稿日:2011/06/23 09:42 ID:QA-0044618

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。

経理上の援助では、専従期間の対価として賞与等実質的に賃金とみなされるものを会社が支給することであると、専門書等ではなっていますが、後払いの退職金はここでいう賃金と同様の扱いになるのでしょうか。

どうぞ宜しくお願いします。

投稿日:2011/06/23 10:08 ID:QA-0044621大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました

組合員の専従員の福利厚生

賃金、賞与は組合負担でしょうが、退職金は会社が長期雇用の中で支給するべきものではないでしょうか。一般にそうなっていると考えます。

投稿日:2011/06/23 10:31 ID:QA-0044622

プロフェッショナルからの回答

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、後払いの退職金といえども就業規則で支給が定められている場合には労基法上の賃金に該当します。

但し、これを労組法上の不当労働行為となる専従期間に関する賃金と同様に解釈するか否かについては微妙な判断となります。判例では、労働協約に定められている場合に専従期間を退職金算定期間算入の上会社が退職金を支払うことが認められているものがございます(岡山電気軌道事件・1991.1・岡山地裁)ので、全く同視出来るとまではいえません。ただ判決理由では「このような取り扱いは、実質的にみれば、使用者が在籍専従者の賃金を一部負担するかのような結果になることは否定できないが、そうだからといって、労働協約においてこのような定めをすることが許されないものではない。」とされており、これを見る限り法的に明確な取り扱いにつきましては判然としていないといえるでしょう。

従いまして、そうである以上前回の回答の通り、実務上でトラブルとならない為にも労働協約で取り扱いを明確にしておくのが妥当といえます。

投稿日:2011/06/23 11:16 ID:QA-0044623

相談者より

ご回答ありがとうございます。

退職金を支払うのは専従期間でなく退職時であり後払いですが、労働協約に専従期間は勤続年数にカウントするとしていれば、退職積立金は専従期間中に生じます。

この退職金積立額はやはり、組合が負担しなければ経理上の援助にあたる、という理解でよいのでしょうか。

それとも、「実質的にみれば、使用者が在籍専従者の賃金を一部負担するかのような結果になることは否定できないが、そうだからといって、労働協約においてこのような定めをすることが許されないものではない。」という判例部分は、組合が負担しなくとも経理上の援助ではないということを意味しているのでしょうか。

何度も質問して恐縮ですが、宜しくお願いします。

投稿日:2011/06/23 13:31 ID:QA-0044627大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

PBOの請求は、法的に妥当(必要)

|※| やや紛らわしいポイントですが、判断材料として、次の事項があります。 .

|※| ① いわゆる、使用者による 「 便宜供与 」 としては、労働者は、使用者と協議・交渉するための労働時間中の賃金は失わない。裏を返せば、それ以外の専従業務に賃金を支給するのは不当労働行為に当たる ( 労組法2条但書2号及び7条3号 )。② 専従期間等を、出勤日数、昇給年限、勤続年数等に算入するか否かは、組合と使用者で自主的に決定されるべき問題であって、算入自体は 「 経理上の援助 」 には該当しない ( 労収及び判例 )。 .

|※| 以上から判断資料から、退職金積立金も請求すべきだと思います。請求しなければ、退職金の支給要件に、「 勤続年数 」 を反映する仕組みなっていれば、《 勤続年数を算入する限り 》、結果的には、請求しなかった不足分も、会社が負担することになります。

投稿日:2011/06/23 13:52 ID:QA-0044628

相談者より

ご回答ありがとうございます。

専従期間を勤続年数に含めることは違法でなければ、退職金積立分を会社が負担することは違反しないという理解でよろしいでしょうか。

投稿日:2011/06/23 14:55 ID:QA-0044630大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

PBOの請求は、法的に妥当 ( 必要 ) P2

いいえ、労使間の合意によって、専従期間を勤続年数に含めることは違法ではありませんが、そのことは、専従員が、専従期間を差し引かれることなく計算された退職金を受け取る権利を保証することになるだけです。その原資となる、PBOの負担問題は別です。専従期間のPBOを会社負担とすることは違法と解釈すべきです。

投稿日:2011/06/23 21:08 ID:QA-0044634

相談者より

再々のご回答ありがとうございます。

やはり、判例やコンメンタールの解釈では、専従期間を勤続年数と含めることは違法でないだけであって、会社がPBOを負担することとは別の問題であるということですね。

大変勉強になりました。

ありがとうございました。

投稿日:2011/06/24 08:35 ID:QA-0044641大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

再度お答えいたします

再度のご返事頂きまして感謝しております。

ご質問の件ですが、前回も申し上げました通り現状法的に明確な定めは見られませんので、確答は出来かねます件ご了承下さい。

その上であくまで私見を申し上げますと、引用の判例内容からすれば、一般的な意味での援助に当たるものの、それで直ちに違法となる経理上の援助になるとまでは言い切れないという理解になるものと考えます。理由としましては、労働協約における当事者間の合意がある事から、援助があっても組合運営への恣意的な介入の可能性が低いことが挙げられるでしょう。

従いまして、労働協約で定めがあれば経理上の援助に該当するとまではいえず、逆に協約等で定めが無ければ経理上の援助に当たり場合によっては違法性を問われる可能性も生じるというのが私共の見解になります。それ故、実務対応としましては労働協約上で負担取り扱いを明記する事で解決するのが最も適切と判断する次第です。但し、仮に協約の定めが無い場合でも組合に負担を断られるような場合ですと、法解釈上の問題は残りますが、現実問題としまして組合から不当労働行為を訴えられる可能性は殆どございませんので、当該積立金を会社負担としても実務上の大きな問題は通常であれば生じないといえるでしょう。

繰り返しになりますが、上記以外にも異なる解釈が生じるものといえます。もしより突っ込んだ法解釈等を求められるようであれば、労働法を専門とする大学教授や弁護士等の専門家に確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2011/06/23 22:40 ID:QA-0044636

相談者より

再々のご回答ありがとうございます。

やはり労働協約にPBOについて会社が負担する云々の一文がなければ、経費援助とみなされても不思議ではないということですね。

リスクヘッジとして組合とPBOについて会社が負担すると組合と合意し、協約化しておくことがポイントであると理解しました。

ありがとうございました。

投稿日:2011/06/24 10:06 ID:QA-0044642大変参考になった

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]

-

退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]

-

希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]

-

64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]

-

退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]

-

定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]

-

退職金の精算 現在ある退職金制度を今後、なくし... [2009/04/13]

-

退職金の支払い日について 通常、退職金は退職日あとにしはら... [2022/06/17]

-

退職(自己退職と合意退職の相違)について 以下、教えていただけますでしょう... [2008/12/22]

-

定年退職について 社員が定年で退職した場合は、一般... [2008/06/12]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

退職承諾書

退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。

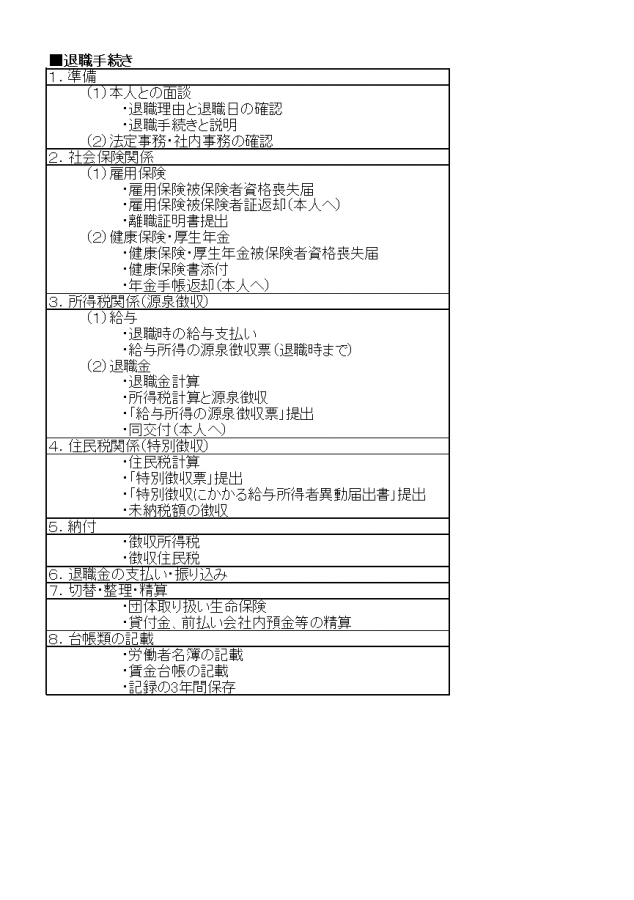

退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。