人事トップが考える2030年の採用戦略

梅崎 修氏(法政大学 キャリアデザイン学部 教授)

梅村 和希氏(株式会社Sales Marker、Recruit Marker事業本部長)

生成AIの発達などにより、5年後の2030年どころか2年先のことすら分からない時代。「未来の組織」にとって必要な人材は「今の組織」にとって必要な人材と同じとは限らず、むしろ変わっていくのが当然だろう。「未来の組織」にとって必要な人材とはどのような人物で、どのように採用すればいいのか。また、生成AIが発達していく中で、人事担当者は採用戦略や自身の仕事にどのように向き合えばいいのか。

8月1日に開催された「HRカンファレンス2025-夏-」では、法政大学キャリアデザイン学部の梅崎修氏とインテントリクルーティングのリーディングカンパニーであるRecruit Marker事業本部長の梅村和希氏による現状分析・問題提起を受け、日本を代表する企業の人事リーダーたちが、それぞれの経験に基づき「未来のために採用すべき人材」について語り合った。

【解説】

採用とは|人事辞典『HRペディア』

- 梅崎 修氏

- 法政大学 キャリアデザイン学部 教授

- 梅村 和希氏

- 株式会社Sales Marker、Recruit Marker事業本部長

梅崎修氏による現状分析:未来のための人材とは

まず、梅崎氏が創造的人材の採用をめぐる現状について語った。梅崎氏は、人材を「希少で模倣困難な、企業の経営資源」としたうえで、「硬直性、代替困難さ、固定費になる」といった危険性があると指摘した。

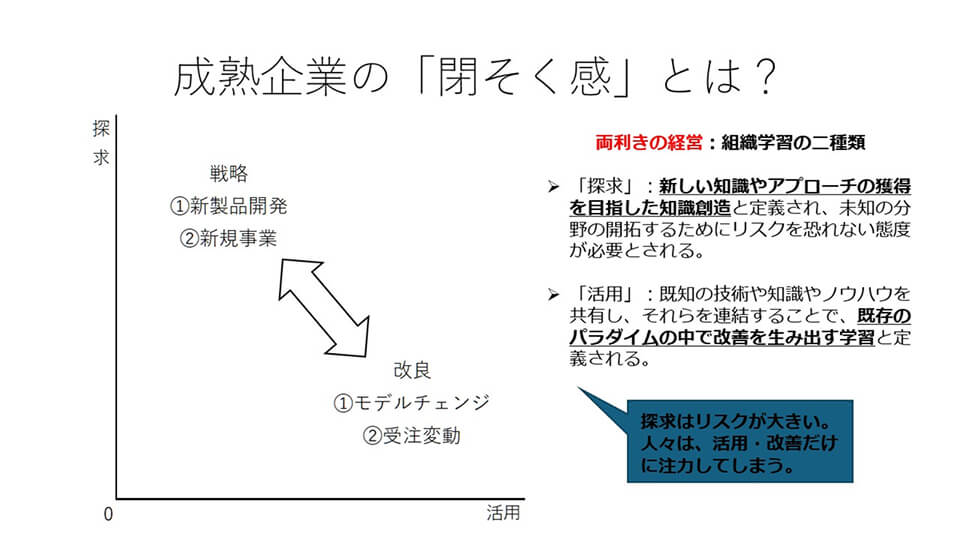

会社組織にとっては、「現在のもうかる仕組み」にとって必要な人材だけでなく、「未来のもうかる仕組み」を作れる人材の両方が必要だ。両方できる人材が良いと考えがちだが、その二つはタイプが違うことが往々にしてある。二つのタイプの人材をバランスよく採用できず、「現在のもうかる仕組み」に貢献する人材ばかりに偏ってしまうことが、成熟企業の「閉塞感」につながっていると梅崎氏は言う。

「新しい知識やパラダイムの獲得を目指す創造的な『探求』と、カイゼン活動などに代表される既存の知識や技術の『活用』の両方を目指す『両利きの経営』が流行しましたが、この二つはトレードオフの関係でもあります」

新製品の開発や新規事業の立ち上げといった「探求」領域の志向性と、モデルチェンジや既存品の改良といった「活用」分野での能力は、対極にあるものであり、両立は簡単ではない。梅崎氏は、現場の従業員の感覚も代弁した。

「経営側からすると20個新商品を作って一つ当たれば良くても、社員からすれば、自分が失敗したら給料が下がるかもしれないわけです。リスクをとらずに『カイゼン』を続けるというのは当然の発想です」

既存ノウハウの活用においては、「従業員の画一化」が「効率的」だが、画一化が続くことで「探求」に強い「創造的な人材」が足りない状況になる。既存の知識やスキルを活用した「カイゼン」が得意な日本企業が、創造的な「探求的人材」を採用することは、閉塞感を破る上でも重要であるとともに、腰を据えて考えるべき重要な視点であると、梅崎氏は認識を示した。

梅崎氏による解説:個人ではなく「組織のクリエイティビティ」に焦点を

そもそも「探求的な人材」とはどのような人物像なのか、より深く考えるべきだと梅崎氏はいう。

「ただ単に『クリエイティビティのある人材が2、3割はほしいよね』と計画するだけで終わってしまっているケースが多い。そもそも『クリエイティビティのある人材』とは何なのか、解像度をあげて考える必要があります」

そのうえで、クリエイティビティには「個人的なクリエイティビティ」と「チームのクリエイティビティ」があり、それらを分けて考えることが人材戦略を考える上でのキーポイントになると示した。

「芸術家などに代表される個人的なクリエイティビティは天性のものであり、人事にできることはあまりありません。できるのは『放っておいて好きなようにさせる』ことだけです。個人の才能より、チームや組織のクリエイティビティこそが企業にとって勝負どころ。そこに焦点を当てましょう」

組織のクリエイティビティについては、どういったチームやグループがクリエイティビティを持っているのかという研究も進んでいるとし、例を紹介した。

「集団によるクリエイティビティは、一人の天才によるクリエイティビティとは異なります。お祭り感覚の『集合的沸騰』です。コミュニケーション能力とアイデアの掛け合わせのようなものです。それを踏まえ、『あの人がいるチームは良いアイデア出すよね』と言われる人や、『あのチーム良いアイデア出すよね』と言われるチームにいる人はどんな人なのかを分析することが、創造的人材を採っていくために必要です」

一方で、そうした集団的思考には危うさもあるという。それは「満場一致」を優先させてしまおうとする思考のことで、「集団思考の罠」として先行研究でも指摘されている。

「チームワークを優先しすぎた結果、『ものすごく仲は良いけれど、パフォーマンスは低いチーム』となってしまうことがよくあります。そうならないためにはどうするのかも、考えなければなりません」

梅崎氏による解説:「自己開示力」「好奇心」がチーム・クリエイティビティを高める

これまでの話を踏まえ、いよいよ具体的に「組織のクリエイティビティを高める人材」について踏み込んでいった。

梅崎氏は、「チーム・クリエイティビティのための人材」と「個人クリエイティビティの高い人材」には違いがあるかもしれないという考えのもと、そもそも「アイデア創出力」と「コミュニケーション・スキル」は両立するのかという問いを立て、調査してきた。サイボウズ社を対象に共同研究を行い、「集団の創造性を生み出すコミュニケーション・スキルと集団特性に関する探索的研究」と題した論文を書いたことを紹介し、その骨子を解説した。

調査では、グループインタビューを行い、「良いチームワークと悪いチームワークについて」「良いチームワークを生み出すために行っていること」「コミュニケーション・スキルやチームの中での成長体験」などを調査。インタビューを基に質問紙調査を作成した。

調査の結果、チーム・クリエイティビティを高めるスキルは「目標設定力」や「共感力」といった基礎的で一般的に重要とされるコミュニケーション・スキルのほか、「自己開示力」「好奇心」がキーワードとして抽出されたという。

「目標設定力や調整力、共感力、コミュニケーション選択力は人間関係の基礎であり、その上で自己開示力や好奇心が共創を喚起するのではないかと考えられます。自己開示力は応報性があり、自分から開示することで、相手も開示してくれる。自分は開示しないけれど相手には開示してほしいというのは成り立たず、開示できない人には弱さがあります。逆に弱さを開示できる人の周りには、人が集まってきます。

また、集団思考の罠に陥ることを回避できるスキルとして、開示開放性があると考えられます。開示開放性を持っている人が、参加開放性を生み、集団思考の罠を回避しているのではないか。上下関係がガチガチのハードな組織を作ると、その中ではよくても、ほかの組織から孤立してしまうことがあります。チームの中では自己開示が進んでも、参加開放性がないからです」

これらを踏まえて梅崎氏は、「コミュニケーション能力が高い」という言葉のイメージを変える必要があるという。「この人と一緒に働きたい」という言葉が採用のキーフレーズのようになっているが、これも考え直すべきだとした。

「心地が良いことと、クリエイティビティは別の問題です。良い人ばかりを採用する必要はありません。むしろ、心理学において『ダーク・トライアド(サイコパシー・マキャベリズム・ナルシシズム)』と言われる、一般的に負の性質とされる人が成果をあげる可能性があります。特にマキャベリズムは注目です。駆け引きができる人なのです。駆け引きができた上で信頼を獲得できる人材について考える必要があります」

梅崎氏による問題提起:AIには「からだ」がない

さらに梅崎氏は「未来の人材を語るうえで生成AIは外せない」とし、生成AIの発達が「将来を見据えて採用するべき人材」に与える影響を考察した。

まず、井上智洋氏の著書『純粋機械化経済-頭脳資本主義と日本の没落』を引用しつつ、AIと人の関係性を整理。これまでの世界でも技術革新による「技術的失業」はたびたび起きてきたが、それらは道具の変化であり、新しい道具を使うスキルを身に着ければ、次の仕事に就くことができた。

しかし、これからはその「スキルの担い手」がAIに置き換わっていく可能性があり、これまでにない長期的な技術的失業が起こりえる。それを避けるには生成AIにできないことを多くの人間が身に着ける必要があり、企業としては「AIを使いこなす人」を採用する必要が出てくる。

また、人間にしかない「特殊な能力」として、梅崎氏は「アブダクション推論」を取り上げた。アブダクション推論の特徴は、「単純なパターンから跳躍して結論づけること」「因果関係など、今ここでは目に見えないメカニズムを考えること」「すぐには結び付かない離れた分野の知識を結びつけること」であり、科学的な発見やクリエイティビティにつながる反面、思い込みや偏見を生む可能性が高いものであるとした。

「例えば、一度遅刻した人を見て『時間管理ができない人だ』と思ったり、一人の外国人が逮捕されたのを知って『外国人に犯罪者が多い』と考えてしまうことなど、認知バイアスの一種。AIにはない、人間ならではの危険な能力とも言えます。一方、地球の全ての大陸はもともとつながっていたのではないかという大陸移動説というウェゲナー仮説がありますね。地球は一つしかないので、サンプル数は一つです。これこそが、直観的で精度が低いアブダクション推論です。もちろん、批判的で熟慮タイプの思考で制御する習慣が必要ですが、直観的で精度の高いアブダクション推論ができる人が、生成AIが発達した時代にも生き残れるのではないかと思います」

また、今井むつみ氏の論を紹介し、「AIは記号接地していない」とも説明。AIは一つひとつの言葉(記号)の意味を理解しているわけではなく、理解していない言葉を、やはり意味を理解していない別の言葉に置き換えているだけであり、AIの中では単語が経験や感覚に対応しておらず、身体感覚に「接地していない」と述べた。このことをAIには「からだ」がないと表現。直観的な身体知があるのが人間の強みであり、人事としては、身体知がある人材、つまり、体験から発想することができる人材の採用を考える必要があるという。

その前提として、自身が諏訪正樹教授と対話した時のことを紹介。諏訪氏によれば「こつ」「勘」「感性」などと呼ばれるものの正体は、身体に根差した「身体知」であり、頭でっかちな知識とは違うという。

「その人の生活体験のなかで養われ、身体や生活の実体に根差したものであす。身体知の学びは非常に創造的で、身体の存在を必要とするものです。論理的な頭の良さと、体験がひもづいていることが重要です。これは、身体を使ったメタ認知能力であるともいえます」

グループディスカッション:「空気」に「水を差す」人の必要性

梅崎氏の問題提起を受け、日本を代表する企業の人事リーダーたちがグループディスカッションを行った。

はじめに、梅崎氏からの問題提起を踏まえ、各自が会社の未来のためにどのような人材を採るのが望ましいのか、理想の人材像に関するキーワードをあげていった。つぎにメンバー全員でグループ化を行い、対立軸や比較軸を考えるという手順で人材像を探っていった。

続いて、現実的にそれらの人材を採用するための方法や、評価の基準について議論。面接担当者は採用候補者の何を見るべきか、面接担当者にどういった人材を置くべきか、採用基準を数値化できるかどうかなどについて検討した。

どのグループも活発な議論が行われ、大変な盛り上がりをみせた。ディスカッション後はグループごとの発表をあえて行わず、ディスカッションを聞いて回った梅村氏と梅崎氏が、議論内容を踏まえて総括を語った。

梅村:キーワードの一つは「人たらし」ですね。やや俗な言葉ですが、ここで言う「人たらし」とは、周囲の人との関係構築がうまく、精度は高くなくても直観的に動いて周囲を巻き込めるような資質や傾向を持った人のことを指しています。また、「創造性のためにはこういう人材が良いよね」と頭で理解していても、実際にそのような人を社内チームに迎えた際に空気感や文化との”摩擦(ハレーション)”が起きる可能性があるという点も懸念されると思いました。だからこそ、必要なときに空気を”あえて読まないことができる人”が求められているのだと思います。

梅崎:「小憎らしい」人であることもポイントですね。「空気は読まないけれど愛されている人」がいると思います。山本七平の『空気の研究』という本がありますが、そこで書かれているのは、戦艦大和が沖縄で沈没するんですが、なぜ沖縄に行ったのかというと「なんか行く空気だった」ということなんです。日本人にはそういう空気に対する感覚(臨在感的把握と定義される)があります。遺跡発掘に行って「呪われた」と感じるのは日本人だけという例が上がられています。何か悪いことをしているような感覚になりやすいんですね。日本人にとって「空気に流されるな」というのはそれくらい難しいこと。だから山本七平氏は、「水を差す」という言い方をするんです。そのくらいがちょうど良いのではないかと思います。

あと、中心と周縁(しゅうえん)という考え方も大事で、「うちの会社になじんでくれる人」ばかりを探していたら、創造的にはならない。境界領域を横断する揺らぎを楽しめる人材が必要ですね。

梅村:この「中心と周縁」のバランスは、企業によって最適解が異なりますよね。ただ、いずれにしても”狭間”を楽しめる感覚が組織にとって必要だと感じています。

梅崎:記号接地を書き換える必要もあると思います。人事の言葉はかなり固定化されていますが、同じ言葉を使っていても、それぞれイメージしているものは違っているはずです。例えば、あるグループで「素直さ」という言葉が出ていましたが、そこからイメージされるものは人によって違う。体感から言葉を再構築させることが、AI時代には求められると思います。

言語化のことを考えると、みんなが知っている言葉は伝達効率が良い。しかし、伝達効率が良い言葉は、表現とは対極なんですね。確かに、自分の体感に近い言葉を探せば探すほど、伝わりにくい言葉になっていく。ただ、伝達効率が良い言葉を使うのはAIが得意な分野です。人間は表現できる人が重要なのです。言葉にできないけれど、先に体が動いてしまう、それを熟慮して表現するという感覚です。

梅村:流暢に話せる人は、つい「頭が良い」と思われがちですが、クリエイティビティという観点で見ると、そうとは限らないかもしれません。伝達効率だけを重視し、言葉の正確性に終始している組織には、クリエイティビティが宿りにくいというのが私の実感ですね。

梅崎:先ほど「素直さ」の話をしましたが、私はこれを「積極的受動性」と言い換えたら良いんじゃないかとそのグループで話しました。1年目の社員には、学ぶことや経験することの何がどう仕事に役立つかがよく分からないので、積極的に受け身になる。それが「素直さ」という言葉が指している求める新人像なのではないかと思います。

梅村氏による事例紹介:採用成功の分かれ目は、転職活動前にある

最後に梅村氏は、理想とする「創造的人材」と出会うために、Recruit Markerのサービスが有効であると紹介した。

「募集をかけて、応募があった人を採用する、という従来のやり方では、理想の人材ポートフォリオを構築することはできません。市場に出てきた人をオークションのように奪い合うだけでは間に合わないからです。その問題を解決するのが『インテントリクルーティング』です」

インテントリクルーティングとは、企業が個人のキャリア形成をともに考える新しい採用戦略であり、Recruit Markerは日本で初めてインテントリクルーティングを実現したSaaSだという。

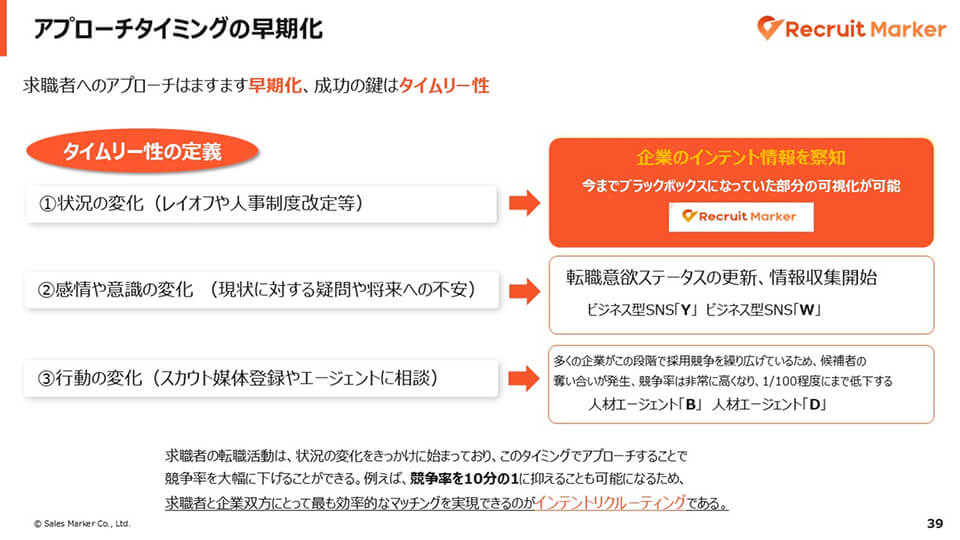

従来の転職市場では、すでに転職活動を始めている「転職顕在層」にアプローチするのでは手遅れで、限られた人材の奪い合いになる。重要なのは、市場に出る前の「転職意欲が高まり始めたタイミング」で接点を持つこと。Recruit Markerなら、それが可能になると梅村氏は語る。

さらに、「転職者の60%は「知っている企業を選ぶ」という調査結果を紹介。転職活動が始まる前からアプローチを行い、いざ転職を検討する段階では「知っている企業」として認識されていることが、採用成功のカギになると強調した。

「『転職意欲が高まる』という状態をより詳細に見ると、まず『レイオフや人事制度の変化』といった外部環境の変化があり、それを受けて『現状に対する疑問や将来への不安』といった感情や意識の変化が起こります。この段階で、情報収集を始めるなど転職活動に向けた最初の動きが現れるのです」

その先には、スカウト媒体への登録やエージェントへの相談といった、より明確な「行動の変化」」が続きます。Recruit Markerでは、この第一段階、つまり対象者を取り巻く「状況の変化」のタイミングで接点を持つことが可能になります。

「求職者との接点形成は年々早期化しており、第二段階に入ってからでは遅い。先ほど、皆さんに考えていただいた”採用したい創造的人材”を思い浮かべてください。そういう人たちは、毎朝どういうことを考えながら準備をして、どんな思いで職場へに行くのか。そこまで想像しなければいけません。

Recruit Markerを活用すれば、膨大なデータから即戦力になり得る人材をいち早く見つけ出し、理想の人材ポートフォリオを組み立てることができます。また、SNSでの情報発信と組み合わせることで、採用広報や候補者理解の観点からコンサルティングを行うことも可能です。ぜひご相談ください」

本セッションのまとめ

| 梅崎氏による問題提起 |

|

|---|---|

| ディスカッションを踏まえた二人の対話 |

|

| 梅村氏による事例紹介 |

|

|

|

当日知見をご共有くださった皆さま

※所属や役職は「HRカンファレンス2025-夏-」開催時のものです。

有識者・プロフェッショナル

-

梅崎 修氏

法政大学 キャリアデザイン学部 教授 -

梅村 和希氏

株式会社Sales Marker、Recruit Marker事業本部長

ご参加の大手・優良企業 (社名50音順)

- (株)アイエスエフネット

- アルテリア・ネットワークス(株)

- (株)医学生物学研究所

- 伊藤忠テクノソリューションズ(株)

- (株)ウエニ貿易

- SMBC日興証券(株)

- SCSK(株)

- (株)NTTデータフロンティア

- 社会医療法人河北医療財団

- 三興バルブホールディングス(株)

- CCCMKホールディングス(株)

- ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)

- 住友金属鉱山(株)

- ソニーグローバルソリューションズ(株)

- 日本キヤリア(株)

- 日本シグマックス(株)

- パナソニック(株)

- フューチャー(株)

- プラチナゲームズ(株)

- (株)ボードルア

- (株)ボーネルンド

- (株)ユニティ

- ローランド(株)

- (株)WorkVision

「全ての人と企業が、既存の枠を越えて挑戦できる世界を創る」というパーパスのもと、AIとインテントデータを活用したサービスを展開しています。採用サービス「Recruit Marker(リクルートマーカー)」は、「隠れた優秀層」に誰よりも早くリーチできるのが特長です。候補者の行動インテントを解析し、市場に姿を現す直前の最適なタイミングでアプローチできるため、スカウト精度と採用効率を大幅に向上させます。