人事の「勘」を「確信」に変える。定性データの活用が鍵

「現場の声×データ」で導く組織活性化戦略とは

石山 恒貴氏(法政大学大学院 政策創造研究科 教授)

西野 創志氏(テックタッチ株式会社 執行役員 VP of Sales)

人事データを収集する企業が増えており、定量データの活用は一般化しつつある。一方で、いわゆる「現場の生の声」である定性データは十分に活用しきれていない企業も少なくない。人事の勘や経験とデータを組み合わせ、組織活性化施策に反映させていくために、人事は何をすればいいのか。

8月1日に開催された「HRカンファレンス2025-夏-」では、法政大学大学院教授の石山恒貴氏と、テックタッチ株式会社 執行役員 VP of Salesの西野創志氏がデータ活用の重要性や現状を解説。日本を代表する企業の人事リーダーが、人事データの活用について語り合った。

【解説】

人事データとは|人事辞典『HRペディア』

- 石山 恒貴氏

- 法政大学大学院 政策創造研究科 教授

- 西野 創志氏

- テックタッチ株式会社 執行役員 VP of Sales

石山氏による解説:なぜ定性データが重要なのか

まずは石山氏が、人事業務における定性データ活用の重要性を解説した。

これまで企業は福利厚生や人事評価など目に見える人事施策を中心に、従業員満足度やエンゲージメント向上を目指してきた。しかし近年、従業員の真の気持ちや潜在的なニーズを理解し、従業員とコラボレーションしながら組織目標を達成しようとする考え方が広まりつつある。

「キーワードとなるのが、『従業員体験』です。従業員体験は勤務期間だけでなく、入社前のやり取りからオンボーディング、そして退職後のアルムナイまで、幅広く考慮する必要があります。従業員がそれぞれの段階で何を感じているのかを理解することが、従業員の真のニーズに応えるためには不可欠です」

従業員体験(EX)の概念は顧客体験(CX)から派生しているため、従業員体験の向上を追求する際はマーケティング的思考が役立つという。顧客体験を理解するために購入の瞬間だけでなく商品の利用前後までを含めて分析するのと同様に、従業員体験も一連の流れで捉える必要がある。そのためには、石山氏らが作成したEXジャーニーマップのような枠組みが参考になるだろう。また、マーケティングのトレンドが、顕在化した顧客特性の理解を図るスタンスから、潜在ニーズの把握に重きを置いたデザイン思考的アプローチに変わってきており、これも従業員体験の向上に応用できるという。

「多くの企業でエンゲージメントサーベイを実施し、数値で従業員の状態を把握しています。もちろん、数値から見えてくるものも多くありますが、それだけで気持ちの深層まで理解できるのでしょうか。ヘンリー・フォードが『顧客に欲しいものを聞いたら、もっと速い馬と言っただろう』と語ったのは有名な例です。真のニーズは馬ではなく、より迅速に移動できる交通の手段だったのであり、だからフォードは自動車をつくったのです。従業員についても同様で、潜在ニーズをつかむためには定性データからの深い洞察が求められます」

ただし、いきなり潜在ニーズを正確に捉えることは難しい。制度や仕組みをプロトタイプとして導入し、従業員と共に試行錯誤を重ねて改善していく柔軟な姿勢が求められる。

こうした試行錯誤が必要な背景には、「HRアトリビューション(HR帰属)※1」がある。たとえば、人事部門がキャリア支援策を導入しても、従業員が「リストラ対策ではないか」と受け止めてしまうと、意図した成果にはつながらない。従業員が施策をどう解釈するかを理解しなければ、エンゲージメントを上げることはできないのだ。

※1:人事施策が従業員にどう解釈されるかによって成果が変わる現象。

続けて、定性データの必要性について石山氏は、ウルリッチが提唱した人事部門の四つの機能(「戦略パートナー」「変革推進者」「従業員チャンピオン」「管理エキスパート」)に絡めて解説した。

「人事部門の方の多くは、管理することは得意でも、他の三つは重要だとわかっていても、繁忙であるため注力できていないとよく言われます。しかし、戦略パートナーとしてタレントの定性的なデータを把握する、変革推進者として文化の変革を担う、従業員チャンピオンとして従業員の気持ちに寄り添う、といった取り組みも、人事部門には求められます。そのためには従業員の声を定性的に把握し、理解することが大切なのです」

さらに石山氏は、定性データを理解・分析するための具体的な手法について言及した。数値だけでは実態を捉えきれないため、文化人類学で用いられているエスノグラフィ(現場に入り込み、調査対象者の行動を観察する手法)の活用が有効だという。現場に入って観察やインタビューを行うことで、従業員の声や文化を深く理解できる。

「これからの人事部門には、従業員ニーズを丁寧に把握するための情熱や、マーケティングセンス、対話の場をつくるファシリテーション力などが求められるようになるでしょう。その際、ただ経験と勘に頼るのではなく、定性データを科学的に分析することが不可欠です」

「ただデータを集めただけでは、何も起こりません。人事部門だけでなく、経営戦略部門や情報システム部門、カルチャー変革部門などと連携し、従業員を『社内の顧客』と捉え、マーケティングや文化づくりの視点からニーズを把握することが重要です」

西野氏による現状分析:大手企業の人事データの活用状況

続いて、テックタッチの西野氏が、日本企業の人事データ活用状況を紹介した。

まずは人事部門における人事データの集積と活用の現状。西野氏によれば、多くの従業員を抱える大手企業では、社員の状態を把握するためにエンゲージメントサーベイが積極的に行われている。その中でも特にエンゲージメントが高い企業ほど、年に一度ではなく、より高頻度で調査を実施しているという。

「ただし、データ活用に関しては課題が多いのが実状です。サーベイを実施している企業のうち、採用や人員配置に十分生かせていると回答した企業は半数もありません。せっかく収集したデータが活用されていないのです」

タレントマネジメントシステムは以前よりコストが下がっており、導入が広がっている。しかし、導入した企業の5割以上が「活用できていない」「データ収集に課題がある」と回答。評価データや所属情報、キャリアの意向などは集まっていても、現場のコミュニケーションや経営戦略に結びつけられていないのが実状だ。

次に西野氏は、ピープルアナリティクスの取り組み状況と成果について触れた。

エンゲージメントの高い企業は、ピープルアナリティクスにも積極的に取り組む傾向がある。具体的には、ハイパフォーマーの特性分析や、配置におけるスキルとジョブディスクリプションのマッチングなどが挙げられる。業績が良い企業ほどアナリティクスに対する関心が高く、積極的に導入しているという相関関係を示す調査もある。

「多くの企業でデータの収集は進んでいますが、それを分析・活用して、戦略や意思決定にまで結びつけている企業はまだ少ないと言えます。一方で、エンゲージメント向上は人的資本経営の大きなテーマであり、人口減少の中で従業員一人ひとりのパフォーマンスを高めることは、企業の持続的成長に直結します。だからこそ、すでに取り組みを進めている企業に事例を共有していただき、まだ十分に活用できていない企業はどうすれば戦略に結びつけられるのかを議論したいと思います。データを活用することで見えてくる未来の可能性についても話し合いましょう」

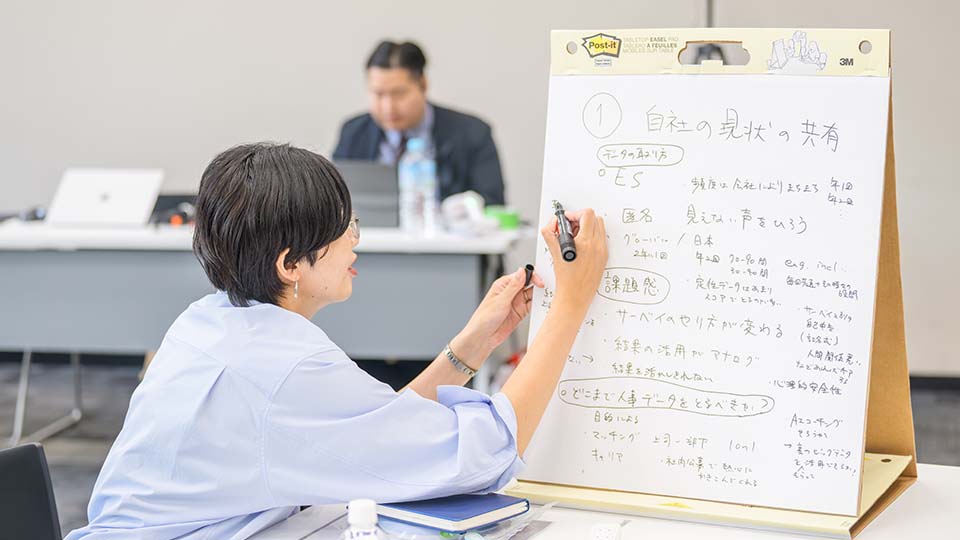

グループディスカッション1:従業員データ収集に関する現状の共有

続いて、参加者によるグループディスカッションが行われた。5グループに分かれ、「現状の共有」を目的に「データ、従業員の声をどのように集めているのか」「どこまでのデータを取るべきだと考えているか」「抱いている課題感」をグループ内で共有、ディスカッションした。

Aグループ

パナソニックインダストリー 岡田氏:エンゲージメントサーベイやパルスサーベイなどを実施している企業が多かったです。人事部門は「さまざまなデータを集めたい」という思いから多くの調査を実施するのですが、さらにストレスチェックや労働組合の独自調査まで実施すると、「多すぎる」という現場の不満につながってしまいます。そのため、サーベイに優先順位をつけて取り組んでいるという話が印象的でした。

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 佐藤氏:当社もこれまでは多くの調査を行なっていましたが、今年からはエンゲージメントサーベイと労働組合のサーベイに集約し、そこから必要なデータを引き出す形に変更しています。データを一元化しDXプロジェクトと連動させることで、 従業員負担を減らし、効果的効率的な分析を目指しています。

石山氏:組織が大きくなると多くのサーベイを実施しがちですが、設問が多すぎると設問を良く読み、正確に回答することをしないという、いわゆる不適切回答問題が起き、データの質が落ちるのです。だからこそ、必要な調査を部門間で精査し、絞り込むことが不可欠です。

Cグループ

AREホールディングス 岡田氏:Cグループでは、多くの企業が年1回や半年ごとにエンゲージメントサーベイを実施していました。しかし、半年に1回の頻度では、データを分析して解釈し改善策を打つ前に次の調査を実施することになり、データを活用しきれないこともあるようです。

興味深かったのは、ある会社でオフィスに喫煙室を設置したことでエンゲージメントスコアが上がった、というエピソードです。従業員エンゲージメントとは、という本質について考えさせられる事例の一つに感じました。

西野氏:非常に興味深いですね。単に喫煙ができるだけではなく、喫煙室という従業員同士のコミュニケーションの場ができたことが影響したのかもしれないですね。

石山氏:私も過去に人事を担当していたとき、喫煙室や飲み会で重要なコミュニケーションが発生するという場面によく遭遇しました。確かに、打ち解けて話すことはエンゲージメント向上につながるかもしれません。一方で、一部の人だけが情報を独占する場にもなりえます。会社の文化によって解釈は変わりますが、組織のあるべき姿かどうかは慎重に考える必要があるでしょう。

Eグループ

共立メンテナンス 佐々木氏:ハイパフォーマーやローパフォーマーに偏ってデータ活用が行われ、中間層の従業員が置き去りになりがちであることが課題だという話が挙がりました。また、経営戦略のためのデータ活用が優先される一方で、従業員それぞれの気持ちや心理的な状態などの文化醸成に必要なデータが正しく収集できていない、という声もありました。

一方で、集めたデータの中から定性情報として従業員が発するアラートをキャッチし、HRBPが解消や改善に行くという企業もありました。

MIC 一重氏:アラートをキャッチするために導入された仕組みではないのですが、当社では日報を全社員に提出してもらい、誰でも閲覧できるようにしています。アラートとみなされるような情報があれば必ず吸い上げ、必要に応じて人事や各部門で業務ヒアリング、面談などを行います。人事が一方的に管理するのではなく、全社員で情報を共有・確認する文化が根付いている点が特徴です。

石山氏:素晴らしいですね。重要なのは「人事部門による解釈」と「データの民主的アクセス」の両方です。情報を人事部門だけが抱え込まず、現場の肌感覚も交えて解釈することが大事なのです。イントラネットやチャットツールなどを使って、あらゆる情報チャンネルに社員全員がアクセスできるようにしている会社もあると聞きます。現場の感覚が反映されやすくなり、そのうえで人事部門が解釈や分析を担うというバランスが理想的です。

Dグループ

兼松 村上氏:各社の話を聞き、エンゲージメントの定義やサーベイの頻度が会社ごとに大きく異なることがわかりました。データの取り方もさまざまで、エンゲージメントサーベイだけでなく業務日報、キャリアデザイン関連の定性情報、1on1の記録など、多様な情報を収集し、活用している会社もありました。

どこまで人事データをとるべきかに関しては、経営指標を設定してそこからエンゲージメントサーベイを逆算して設計することで、従業員の行動変容に結びつけているヤマシタさんの取り組み事例が非常に参考になりました。

ヤマシタ 菅原氏:当社のビジョンにもあるのですが、EXの向上によりCXが向上し、ひいては会社の成長につながるというポリシーで取り組んでいます。そのため、人事データの指標は、経営戦略との関連性を重視しています。具体的には、まず経営の観点からロジックツリーを作り、因果関係を整理しました。そして、活動やKPIが収益にどう連動するかを、サービス・プロフィット・チェーン※2のモデルを用いて可視化し、バランスド・スコアカードを使ってKPI設定をしています。成果が上がった分、社員の報酬も上げることができ、さらにEXが向上するという成功循環モデルができつつあります。

石山氏:重要なのは単にツールの導入やKPIの設定をすることではなく、それをどのように運用し経営や人事とつなげて成果を出すか、ということです。ヤマシタさんの事例から学ぶことは多いと思います。

※2:従業員満足度 → 顧客満足度 → 収益向上につながる因果モデル。

Bグループ

日機装 大澤氏:各社とも、サーベイや360度評価、退職者面談など多様な方法で従業員の声を集めていますが、分析や施策への落とし込みには課題があるようです。

また、役職者にサーベイ結果などのデータを渡しても活用できない、あるいは活用しようとする意識が低く、組織開発に活かせていない、という実態も伺えました。管理職に負荷をかけすぎないように注意しながら、マネジメントスタイルを改革していく必要があると感じます。

従業員の本音を聞くには、一人ひとりに直接向き合う必要があるという話にもなりました。従業員が2500人いる当社では、人事部員20人で全員と面談するのは困難ですが、究極的にはこうした個別対応も必要だとあらためて感じています。

石山氏:管理職にデータを使いこなしてもらうには、ただデータを渡すだけでは不十分です。ワークショップや対話を通じて、活用方法を一緒に考え、支援することが重要となります。

直接一次情報を得る機会を設けることも有効です。感受性を高め、一次情報を自分の目で解釈するためにも、面談は不可欠だと考えています。

西野氏による事例紹介:人事データの活用の具体的なイメージ

続いてのグループディスカッションで人事データの活用について意見交換する前に、西野氏がテックタッチのソリューションをベースとした具体的な活用イメージを紹介した。テックタッチでは、「すべてのユーザーがシステムを使いこなせる世界」を目指し、クライアント企業の社内システムの定着・活用を支援している。

西野氏は「近年は人事データを蓄積する企業が増えているが、すべてのデータを統合して一つのシステムで管理するのは現実的ではない」と説明。評価や1on1の記録などは、Excelを含む複数のシステムに分散しているケースが多いためである。

「こうしたデータを一箇所に集約し、カテゴリーを付与して分類したうえで分析していくことが求められます」

西野氏は、自社で提供している支援内容を紹介した。たとえば、業績とエンゲージメントサーベイの結果を連動させて分析する、360度評価の自由記述テキストを要約して強み・弱みを抽出する、社長交代など大きなイベント時の従業員コメントを分析してポジティブ・ネガティブの傾向を見る、といったことが可能だという。

ただし、データを正しく活用するためには、「量」と「質」の担保が重要になる。特に従業員にデータ入力を依頼する場合、従業員が目的を理解していなければ入力のモチベーションが下がり、十分にデータが集まらなかったり、精度が低下したりする。

「ある会社では、当社が提供するDAP(デジタルアダプションプラットフォーム)※3を用いて施策の説明をシステム上で示す仕組みを整えました。これにより、従業員が『どのデータを、なぜ入力する必要があるのか』を理解しやすくなり、データの量と質が向上しました」

※3:Webシステムの画面上にリアルタイムでナビゲーションを表示させることでユーザーの入力・操作を支援するツール

グループディスカッション2:データをどのように活用すべきか

西野氏による事例共有を受けて、「集めた人事データをどのように活用すべきか」というテーマでグループディスカッションが行われた。

Bグループ

アグレックス 高木氏:人事が抱いている課題の仮説を検証するために活用するのはどうか、という話が出ました。たとえば離職防止を目的に設問を設計することで社員の意識を把握し、定着支援につなげられるのではないかと議論しました。

石山氏:自社課題に即したオリジナル設問を作ることで、真に知りたいことを把握できるでしょう。自社で「どんな課題があるのか」「何を知りたいのか」を議論しながら設問を作るため、そのプロセス自体が非常に有意義な機会になります。学術論文で調査をするときも、結果の分析より仮説を立てて設問を練るプロセスの方に多くの時間をかけています。

Dグループ

兼松 村上氏:人事の役割とは何かという話から始まり、「現場が顧客対応に集中し、サービスレベルを上げられる環境をつくること」にあると整理しました。そのためには経済活動と人事活動の関係性をしっかり捉え、それを強化するための設計が重要です。人事データと営業データを区別せず、私たち人事があらゆるデータに向き合う姿勢も大切だと思います。

組織が強くなれば従業員の幸福度は高まり、結果的にウェルビーイングな人生につながります。人事活動は単なる管理ではなく、組織と従業員、双方の成長と幸福を同時に支える営みであるという結論になりました。

石山氏:人事データと営業データを切り離さず総合的に見る観点は非常に大事ですね。Dグループの皆さんが原点に戻って議論を始めたことは意義深いと感じました。

Eグループ

共立メンテナンス 佐々木氏:データ活用を考える前に「なぜデータを集めるのか」を明確にする必要があると考え、組織課題を解決するためにデータを使うことが目的である、という結論になりました。

議論の中で特に印象的だったのは、人事部門のみでデータを活用しようとするクローズドな管理には限界がある点です。もちろん、個人情報など開示すべきでないものもありますが、開示可能なデータは可能な限りオープンにし、情報を民主化することが重要です。相互理解が深まったりけん制し合ったりすることで、組織の活性化につながるのではないか、という話がありました。

石山氏:データは人事のためだけにあるのではなく、現場や社員自身にとって意味があることが大切です。たとえばタレントマネジメントシステムは、人事だけが使う前提だと「やらされ感」が生まれますが、本人にとってもメリットがあれば、自然に活用されます。データの取り方や管理の仕方を考えるとき、誰のために、何の目的で使うのかを明確にしなければなりません。

Cグループ

テルモ 本庄氏:ビジネスにつなげるマクロの観点が重要な一方で、個々の社員の働きがいや成長、ウェルビーイングといったミクロの視点も大事であることが議論の主軸となりました。

データを活用することで、社員一人ひとりの「Can・Should・Want」が重なる部分を引き出すことができれば、やる気や成長を促し、適材適所を実現できます。逆に支援が不十分だとミスマッチやモチベーション低下が起こり、負のスパイラルに陥るため、それを早期に発見し防ぐ目的でもデータが活用できます。

石山氏:経営学の分野でも、人的資源管理と組織行動論という二つの研究領域があります。人的資源管理はマクロ的で、企業全体の施策や制度設計といった施策の束。一方、組織行動論はミクロ的で、個々人の行動や心理、意思決定といった視点で、着眼点が異なります。データを使う目的に合わせて、マクロデータとして全体を把握するのか、ミクロで個人の支援をするのかを、切り分けることが重要です。

Aグループ

フジテック 南坊城氏:エンゲージメントサーベイにおける定性データの必要性と、活用方法について議論を行いました。

当社では、2年前にサーベイを一新して自由記述欄を設けたところ、多くの建設的な意見が寄せられ、本部ごとの課題が浮かび上がりました。本部長や部門長により受け止め方はさまざまでしたが、定性データを丁寧に読むことで見えてくるものがあると感じました。そうして見えてきた課題を、人事がどのように施策につなげるかが重要だという話をしました。

石山氏:データの活用というと、生のデータを加工して分析し解釈するという議論になりがちですが、おっしゃる通り、一次情報を直接読むことには大きな意味があると思います。本部長の方が一言一句すべてに目を通すことで得られる実感は、加工した解釈とはまったく別物です。一次情報を読むことと、分析・解釈することを切り分けて考える視点は、データ活用を進めるうえで大切だと感じました。

全体総括

西野氏:当社がこれまで支援してきた人事部門の事例を見ると、エンゲージメントサーベイなどの調査データに加え、営業実績やコミュニケーションに関するデータも重要であることがわかります。たとえば、ある企業ではSlackやTeamsでのスタンプ利用数や出社日数が、エンゲージメントの状況と連動していることが確認できました。

人事部門のみなさんから事業部門に対し、「このような見方もできます」と情報提供することで、ディスカッションのきっかけになります。すぐにアクションにつながらなくても、こうした働きかけを継続していくことが、非常に大切なスタンスだと思います。

本セッションのまとめ

| 石山氏による解説 |

|

|---|---|

| 西野氏による現状分析 |

|

| ディスカッション1:従業員データ収集に関する現状の共有 |

|

| ディスカッション2:データをどのように活用すべきか |

|

|

|

当日知見をご共有くださった皆さま

※所属や役職は「HRカンファレンス2025-夏-」開催時のものです。

有識者・プロフェッショナル

-

石山 恒貴氏

法政大学大学院 政策創造研究科 教授 -

西野 創志氏

テックタッチ株式会社 執行役員 VP of Sales

ご参加の大手・優良企業 (社名50音順)

- アルプスアルパイン(株)

- AREホールディングス(株)

- 大塚倉庫(株)

- 兼松(株)

- (株)共立メンテナンス

- グラクソ・スミスクライン(株)

- (株)クレスコ

- コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株)

- (株)KOKUSAI ELECTRIC

- 国立公文書館

- (株)COSPAウエルネス

- (株)ダイナムジャパンホールディングス

- (株)DTSインサイト

- テルモ(株)

- 日機装(株)

- パナソニック インダストリー(株)

- フジテック(株)

- (株)ブレインパッド

- MIC(株)

- (株)三越伊勢丹ホールディングス

- 三菱電機エンジニアリング(株)

- (株)ヤマシタ

テックタッチ株式会社は、AI型デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)「テックタッチ」を提供、国内シェアNo.1を誇ります。600万人超に利用され、大手企業や官公庁などに多数導入。また、定性データを高精度で分析する「AI Central Voice」も提供開始。ユーザーのシステムやAI活用支援により、テクノロジーを通じて企業のポテンシャルを最大限に引き出せるよう、あらゆる業界を支援します。