経営と現場を戦略的に「接続」するマネジメントの探求

〜原則と実践知から学ぶ、次世代組織の設計〜

野田 稔氏(明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科 教授)

長村 禎庸氏(株式会社EVeM 代表取締役 CEO)

近年、マネージャーには組織やプロジェクトの管理に加えて、新たな価値を創造する能力が求められている。しかし、不確実性が高い現代において、多くのマネージャーは管理とプレイング業務の両立に追われ、疲弊しているのが現状だ。マネジメントが「罰ゲーム」と化している状況で、健全な組織の構築はありえない。では、真に機能するマネジメントの形とはどのようなものか。

8月1日に開催された「HRカンファレンス2025-夏-」では、明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科 教授の野田稔氏と、「型」を用いた新たなマネジメント手法を提唱するEVeMCEOの長村禎庸氏による問題提起を受け、日本を代表する企業の人事リーダーたちがこれからのマネジメントに求められることを議論した。

【解説】

マネジメントとは|人事辞典『HRペディア』

- 野田 稔氏

- 明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科 教授

- 長村 禎庸氏

- 株式会社EVeM 代表取締役 CEO

野田氏による問題提起:ミドルマネジメント層は「多重責務」で苦しんでいる

冒頭で野田氏は、「今、多くの企業のミドルマネジメント層が、問題を抱えています」と語った。野田氏はミドルマネジメント層を「多重責務者」と表現し、多くのプレイングマネージャーが疲弊している現状に警鐘を鳴らす。

「1987年の調査では企業の管理職の80%が専任マネージャーでした。2008年にはその数字が逆転し、プレイングマネージャーが80%を占めるようになります。興味深いのは、多忙なはずのプレイングマネージャーの中に、自身の役割を単なる『管理』ではなく、より『経営』に近い視点で捉え、いきいきと仕事に取り組む人が一定数いたことです」

野田氏はこの事実に、ミドルマネジメント層が抱える問題を解決するヒントがあるのではないかと語った。従来は「管理する人」と捉えられていたが、今後は「価値を生み出す人」としての役割が求められるのだ。

「当初、私は『管理』と『価値創造』を分離し、それぞれを別の人材が担うべきだと提唱していました。しかし、この解決策では状況が改善されるどころか、問題がより根深く、対処困難なものへと変化してしまうのです」

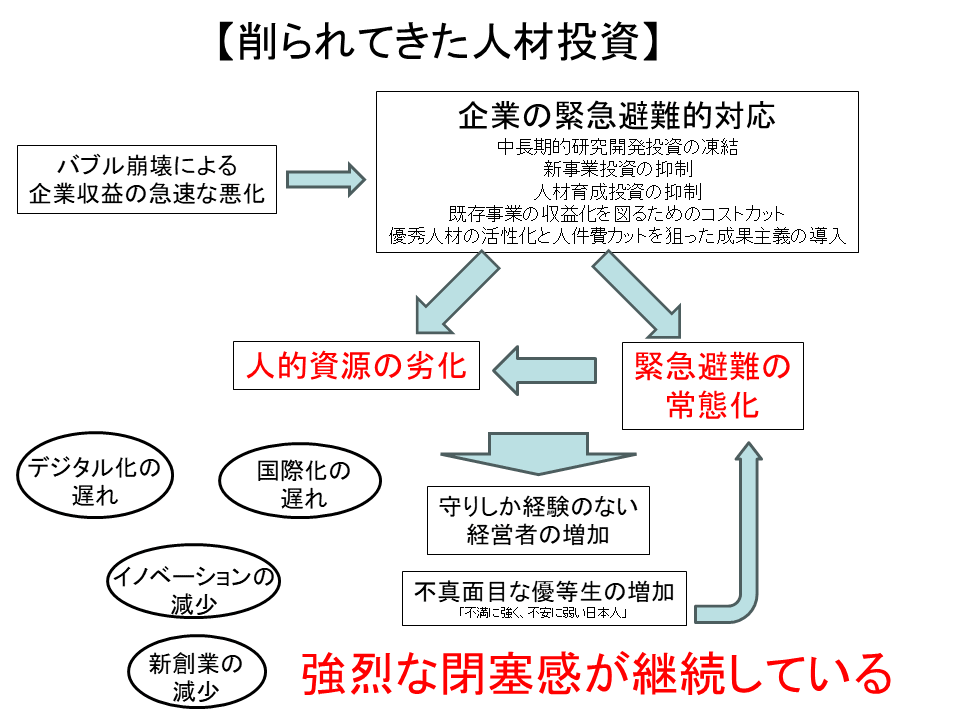

ミドルマネジメント層の問題が複雑化した原因の一つが、バブル崩壊後の経営の失敗にあるという。

「収益が悪化したことで、多くの企業が緊急避難的に研究開発や人材育成への投資を抑制しました。企業が生き残るために必要な判断であり、間違いではありません。問題は緊急避難が常態化し、人的資源が劣化したこと。『守りの経営』しか経験せず、目先の目標達成にばかり注力する人材が増えてしまいました」

現在のミドルマネジメント層は、新しい価値を創造する必要性が増しているにもかかわらず、本来不要な仕事や、リスク回避から生じる些末(さまつ)な業務に追われるようになっている。野田氏は、多くの役割を求められるミドルマネジメント層の現状を“多重責務”と表現した。

さらに、日本企業特有の文化もマネジメントの足かせとなっている。

「ミドルマネジメント層が『自分で決められない』問題も深刻です。権限を与えられても上司にお伺いを立て、その上司もまた時間をかけて考える。リスクテイクできない風土が、ミドルマネジメント層の自信を奪っています。これは、一人ひとりを叱咤激励しても解決できる問題ではありません。会社全体の風土を変える構造改革が必要です」

時代のニーズと現状に、大きな矛盾が生じている。それを最も強く感じているのが、現場のミドルマネジメント層に他ならない。

「今日本企業に求められているのは、自信を持てずに一歩が踏み出せないミドルマネジメント層を会社全体で支えることです」

トークセッションと問題提起1:マネジメントの目的を理解することが大前提

野田氏の問題提起を受け、長村氏とのトークセッションに移った。

長村氏:マネージャーが“多重責務”に陥って、疲弊した姿を部下に見せれば、誰もマネージャーになりたいと思わないでしょう。その結果、今のようにマネージャーが「罰ゲーム」と言われるようになってしまったのです。

一方で、私が見てきた優れたマネージャーは、常にリーダーシップを発揮し、やるべきことにフォーカスする技術を持っていました。組織の構造改革と並行し、多重責務を乗り切るための「マネジメントの技術」を身につけることが、重要ではないかと感じています。

野田氏:マネージャーの悩みの根源は「何をすべきか分からない」ことです。本来、現状を分析すれば自分の役割は見えてくるはずです。しかし、今のマネージャーは「何を分析するのか」さえも分からない状態に陥っています。戦略分析や環境分析の基礎を身につけるだけでも、いくらか自信を取り戻せるでしょう。

ただし、現状を分析できたとしても、次に「正しいリーダーシップとは何か」という壁に必ずぶつかります。体系的にマネジメントを学ぶ機会がなければ、当然発生する課題です。一つずつ課題をクリアすることで、次に進むべき道筋が見えてきます。

長村氏:私は誰かにマネジメントを教わった経験がありません。多くの企業でマネジメントが機能不全に陥っているのは、マネージャーが具体的にすべきことが、言語化・可視化されてこなかった結果ではないでしょうか。

野田氏:その通りだと思います。誰もマネジメントの技術を教わっていません。この30年間、日本企業が人材投資を怠ってきた結果、本来なら若手の模範となるべき部長や役員クラスでさえ、マネジメントの体系的な教育を受けていないのです。本来OJTで教わるべきものも、「自信のない連鎖」が起こったため全く受け継がれませんでした。

長村氏:マネジメントは、管理のための管理ではありません。マネジメントの目的は、突き詰めれば「生産性の向上」、すなわち一人ひとりの生産性を上げて企業が「稼ぐ」ことです。その本来の目的を正しく認識した上で、マネージャーに実践的な「武器」を渡す必要があるのではないでしょうか。

トークセッションと問題提起2:現代のマネジメントに必要なのは「衆議独裁」

構造的な課題を抱えるミドルマネジメント層に、どのようなリーダーシップが求められるのか。野田氏は、その答えが「衆議独裁(しゅうぎどくさい)」にあると語る。

野田氏:現代は変化が激しく、経営における予測可能性と管理可能性が著しく低下しています。一人の人間の経験や勘、能力で乗り切ることは不可能です。今求められているのは、チームで動く「総力戦」。全社員の知恵を結集させ、正しい意思決定に導く。私はそのアプローチを「衆議独裁」と呼んでいます。

「衆議」とは、できるだけ多くの視点から議論を尽くすことです。現場のリアルな情報をファシリテートしながら収集し、最後はリーダーが「独裁」で意思決定する。ここで大切なのは、すべてを民主的に決めるのではなく、最後は独裁的に意思決定をすることです。

私は、衆議独裁がこれからのマネジメントパターンの一つになると考えています。そのため、日々の定型業務はできるだけ効率化し、衆議に時間を割く意識を持たなくてはなりません。

長村氏:現実には「独裁」の部分が抜け落ち、「衆議」だけで終わる組織が多いと感じています。この背景には、360度評価やハラスメントへの過剰な懸念があるのではないでしょうか。「勝手に決めた」「意見を聞いてくれない」などと言われることを恐れれば、マネージャーは決断できなくなります。

したがって、会社や人事はたとえ結果が伴わなくても、衆議独裁を発揮したプロセスを評価するべきです。「衆議独裁」を貫いた結果、360度評価のスコアの一部が下がったとしても、項目によっては問題視する必要はありません。リーダーを守る仕組みがなければ、誰も最終決断ができなくなります。

野田氏:素晴らしい視点だと思います。さらに補足すると、衆議は単に皆に勝手なことを言わせることではありません。あまりに自由に発言させてしまうと、数時間のディスカッションが無意味になる恐れもあります。

マネージャーがすべき最も重要な仕事は、正しい問いかけをすることです。私はこれを「問いを立てるマネジメント」と呼んでいます。良い問いは、メンバーの思考の方向性を定め、議論を建設的なものへと導きます。自由にしゃべらせることと、質の高い衆議は全く異なります。

ディスカッション1:マネジメントに求められる役割とは

トークセッションを踏まえて「現代に求められるマネジメントの役割」についてグループディスカッションが行われた。その後、議論の総括として野田氏と長村氏がそれぞれの視点を語った。

野田氏:日本の未来は、企業が本気で「人的資本経営」に取り組めるかにかかっています。ただし、「人的資本経営」という言葉には誤解されている側面があるため注意が必要です。人的資本とは、ノーベル経済学賞を受賞したシカゴ大学教授のゲーリー・ベッカー氏が提唱した概念で、その本質は「個人が自らに投資することで、生涯にわたって何倍ものリターンを得る」点にあります。

つまり、人的資本は会社に蓄積されるのではなく、個人の中に貯め込まれるものなのです。この前提を忘れてはいけません。社員は企業の「持ち物」ではありません。企業は「人を主語」にした経営へと転換すべきです。

何に貢献するかを決めるのは個人です。したがって、会社はどのようにして個人を本気にさせるかを考える必要があります。すでに一人のリーダーが組織を引っ張るのは限界がきているため、イノベーションを起こすには人を主語にした経営が欠かせません。

また、企業が変わることと同じく重要なのは、社員一人ひとりが「大人になる」ことです。日本の社員は長らく子ども扱いされてきました。これからは、企業が社員を子ども扱いせず、自己責任を伴う大人として接し、個人の目覚めを促すことが重要です。

個人は自らを導く「セルフリーダーシップ」、ミドルマネジメント層は個の能力を引き出す「ファシリテーション型リーダーシップ」、経営トップは全員の能力が発揮される「仕組み」の構築、それぞれの役割を全うすることが求められるのではないでしょうか。

長村氏:おっしゃる通りだと思います。一つだけ付け加えるなら、マネージャーがすべてを犠牲にしてはならない、ということです。マネージャー自身も個人として目覚めることが、良いチームを作る上で欠かせないのではないでしょうか。

野田氏:そうですね。いきいきとリーダーシップを発揮できるマネージャーが、メンバーと一緒になって価値を創造する。そんな会社をたくさん作ることが理想だと思います。そのためにも、マネージャーには仕事の取捨選択が求められます。マネージャーに課される業務量は増えるばかりで、上司から言われたことを素直に全部やっていたらパンクしてしまう。

例えば、トヨタ自動車では部長と部下をつなぐ「室長」の役割を「連結ピン」という意味の「リンキングピンマネジメント」と呼びます。上からの指示をそのまま下に流すだけの「パイプラインマネジメント」であってはいけません。現場の状況に合わせて情報を取捨選択し、伝えるタイミングを調整する。この「蛇口の開け閉め」こそが、大人のマネジメントです。

長村氏:本来マネジメントとは、メンバーに対して貢献し、その結果メンバーが稼げるようになることで価値を生み出します。マネージャーの行動がメンバーの生産性を下げているのであれば、人事や経営は「今それをやるべきではありません」とマネージャーに伝える必要があるでしょう。

野田氏:マネージャーは経営と部下に挟まれる存在ではありません。経営にも部下にも適切に働きかけ、価値を創出していくことが大切です。あらゆる方向に貢献できる存在になることこそ、これからマネージャーが目指すべき姿ではないでしょうか。

ディスカッション2:マネジメントの状態を把握する「基準の型」

続けて長村氏は、マネジメントを難しくしている要因の一つに、「理想像の曖昧さ」があると指摘した。

「業績目標を達成していても、メンバーのほとんどが体調を崩して休職寸前であれば、マネジメントが成功しているとは言えません。『マネジメントができている状態』が多義的であるため理想像が曖昧になり、何をすべきかが分からなくなっているのです。その結果多くの会社では、マネジメントは経験や直感、センスでやるものと思われています」

長村氏は、それぞれの立場で異なる定義を述べている状態では、組織内でマネジメントに関する共通認識を作るのは難しいと語り、マネジメントの状態を正確に把握するための「基準の型」を提案した。

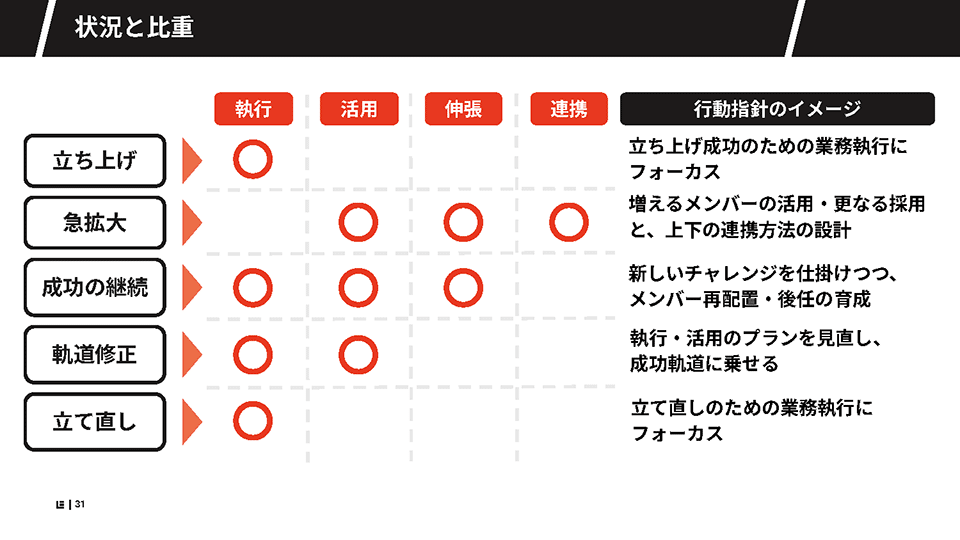

基準の型

- 執行:チームの成果(四半期や半期程度の目標達成)を出すための重要な業務を見極め、それを執り行う

- 活用:全メンバーが持続的にパフォーマンスを発揮し続けるために、そのリソース・意欲・能力をフル活用する

- 伸張:採用と、メンバーの育成(新しい知識・能力を得てもらう)を通じてチーム全体の力量を向上させる

- 連携:上司や他部署と適切に連携し、他部署や全社の業務執行がスムーズに行くよう取り計らう

上記の4項目はすべてを完璧にこなすのではなく、組織が置かれている状況によって比重を変えることが重要だという。

「会社が来月にも倒産しそうな状況であれば、マネージャーは活用も伸張も連携もせず、執行に専念すべきです。同様に、新規事業を立ち上げるときにマネージャーに求められるのは執行です。事業が急拡大するフェーズでは、執行よりも活用・伸長・連携の比重が大きくなります。組織の状況に応じてそれぞれのバランスを意識することで、マネジメントを多重責務から解放できると考えています」

この視点を踏まえて、参加者は自社の状況を見つめ直し、自身について各項目の採点を行った。採点後には、各グループ内で気づきを共有するディスカッションが設けられた。

基準の型について、野田氏は次のように述べた。

「私が課長のときにこの基準の型を知っていたら、もっと安心できたと思います。プレイヤーの時は売上が求められるので執行に専念すればよかったけれど、マネージャーになると何をすべきか分からなくなっていました。こうした基準はマネージャーの安心感につながります」

長村氏によると「市場が変化するスピードが増している昨今、マネジメントの比重は2週間程度のスパンで変化していくものだ」という。

「大手企業やスタートアップにかかわらず、今の自社のマネージャーは四つの基準がどれくらいの比重で求められているかを、定期的に現状把握を行う必要があります」

ディスカッション3:マネジメントの課題を解決する「動作の型」

次に長村氏は、課題を解決に導くための手法として、「動作の型」を提案した。

具体例として挙げられたのは、マネージャーだけが多忙で、メンバーが自発的に動いてくれないケースだ。この問題を、基準の型のうち「活用:全メンバーが持続的にパフォーマンスを発揮し続けるために、そのリソース・意欲・能力をフル活用する)」の観点から分析したところ、マネージャーが「これは自分にしかできない仕事」と思い込み、本来メンバーが担当すべき業務まで抱え込んでいることが原因だと考えられるという。

この分析を踏まえ、「自分ならどう行動するか」というテーマで、グループディスカッションが行われた。各グループにはマネジメントの具体的なアクションを示した「動作の型」のカードを配布。九つのジャンルに分類されており、特定された問題の要因に対して最適な「型」を選択し、解決策を考えるのに用いる。

- 動作の型

- A:現状認識

- B:目標設定

- C:方針策定と運用

- D:チーム体制

- E:組織図の計画

- F:業務権限管理

- G:活動精神

- H:評価

- I:ピープルマネジメント

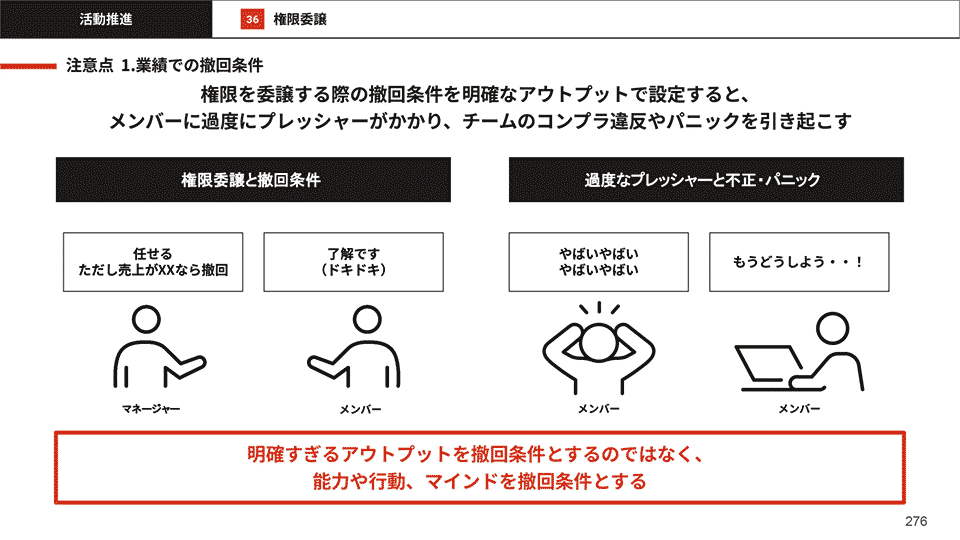

長村氏は、型を用いたマネジメントにおける重要な注意点について補足した。

日本語の「型」という言葉は、個人の創造性や思考を無視し、決まった手順を強制するニュアンスで捉えられがちである。しかし、長村氏が提唱する「マネジメントの型」は、あくまでアクションのヒントやきっかけとなるものであり、ただ型に従うだけでは意味がない。

「『型』があれば意図的にそれを破る『型破り』も有効な手段です。例えば『権限移譲』の型では、移譲した人に明確な目標を与えても、それを権限の撤回条件にすることは避けています。なぜなら、売上10億円という目標を設定し、あとわずかで達成できるとなったとき、当事者がプレッシャーから不正を働く可能性すらあるからです。

ただし、その人が明確な撤回条件を課された方が高い成果を出せるタイプであれば、あえて型を破ってその条件を設定するのもよいでしょう。このように、型を基本的なアクションとしつつ、状況に応じて柔軟な活用をすることが望ましいのです」

「動作の型」の活用法が説明された後、参加者はそれぞれ配られたカードを見ながら、自身に最適な型を探す時間が設けられた。

ディスカッション4:マネジメントの成功に欠かせない「心得の型」

セッションの最後に、長村氏はマネジメントの成功に不可欠な「心得の型」について解説した。

「マネジメント業務が他と決定的に違うのは、人が人を扱う点です。たとえ『型』をうまく活用しても、マネージャーがメンバーを『目的を達成するための道具』と見なしていては、マネジメントは決して成功しません」

この言葉を受け、参加者にマネジメントにおける40個の「心得の型」が書かれた資料が配られ、印象に残ったものについて議論する時間が設けられた。

「心得の型も単なる型にすぎません。40個全てをチェックしたからといって、人が変わるわけではないのです。これまでお伝えしてきたものは、あくまでマネージャーが自らのマネジメントを振り返るきっかけでしかないのです」

全体総括

最後に、長村氏と野田氏が本セッションを以下のように総括した。

長村氏:基準の型に照らし合わせて課題を言語化すれば、動作の型を使ってどのようなアクションを取るべきかが見えてきます。すべての型を覚える必要はありません。基準の型に照らし合わせて、自身に適切な問いを投げかけることができれば、取るべき手段が見えてくるはずです。

さらに、心得の型を生かして、常に自分自身を見つめ直すことが、マネージャーに求められるスタンスです。技術とスタンスが確立すれば、マネージャーは単なるゼネラリストではなく専門職になるでしょう。マネージャーが専門職として良いチームが作れれば、マネージャーの仕事はかっこいい仕事になる。かっこいい仕事になれば、なりたい人が増える。そして、その技術やスタンスを次の世代に伝えられれば、もっとかっこいいマネージャーが増えて、日本も変わるのではないでしょうか。

人的資本経営のセンターピンはマネジメントです。技術やスタンスを言語化し、「マネージャーってかっこいい」と思われる社会や文化を作っていきたいですね。

野田氏:社会でマネジメントが意識されるようになったのは、産業革命以降のことです。大規模工場ができ、人を動かすことの難しさに気付いたことで、属人的だったマネジメントが体系的に研究されるようになりました。

これまで多くの学者がマネジメントについて研究し、長村さんの「型」もその歴史の延長線上にあるものだと思います。今後、マネジメントに関する研究はさらに進められることでしょう。

本日参加された皆さんと一緒にマネジメントを進化させていくことが、企業のためになるはずです。日本企業のマネジメントをさらに高いレベルにし、日本が、社会が、そして世界が良くなることを目指していきましょう。

本セッションのまとめ

| 野田氏による問題提起 |

|

|---|---|

| トークセッション |

|

| ディスカッション |

|

|

|

当日知見をご共有くださった皆さま

※所属や役職は「HRカンファレンス2025-夏-」開催時のものです。

有識者・プロフェッショナル

-

野田 稔氏

明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科 教授 -

長村 禎庸氏

株式会社EVeM 代表取締役 CEO

ご参加の大手・優良企業 (社名50音順)

- (株)アイスタイル

- アストラゼネカ(株)

- アルプスアルパイン(株)

- インパクトホールディングス(株)

- (株)INPEX

- SCSK(株)

- (株)エスシーシー

- (株)NTTデータMSE

- (株)NTTデータグループ

- (株)NTTファシリティーズ

- OMデジタルソリューションズ(株)

- (株)オカムラ

- オリックス生命保険(株)

- カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)

- コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株)

- 参天製薬(株)

- (株)ジール

- 神鋼鋼線工業(株)

- ソフトバンク(株)

- (株)TMJ

- 中村留精密工業(株)

- 日本GLP(株)

- パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)

- 日置電機(株)

- (株)日立社会情報サービス

- (株)ポーラ

- ユニ・チャーム(株)

- (株)リハス

EVeMは、ベンチャー企業に必要な「マネジメントの型」を提供することを目的に、2020年8月に設立されました。設立以来、個人や法人を対象にマネジメントトレーニングを提供しており、現在までに約162社・2,000人以上の経営者やCxO、ベンチャーマネージャーが受講し、企業の成長に貢献しています。

また、ベンチャー企業から生まれたマネジメントノウハウをさまざまな業種に広げ、日本全体のマネジメントの質を向上させることを目指しています。