今までの枠組みを抜け出し、企業の持続的成長を促進する人材開発

Off-JTは従業員のニーズに合致しているのか検証することが必要

坂爪 洋美氏(法政大学 キャリアデザイン学部 教授)

小山 幸乃氏(コクヨ株式会社 イノベーションセンター 複業マッチング&伴走サービス『pandoor』事業責任者)

環境が変化する中で、従来の手法だけでは、企業が持続的成長を遂げるために必要な人材を育成することが難しくなっている。正解がない中で自ら考え、答えを導き出していく人材をどのようにして育成していけばいいのか。

1月28日に開催された「HRラウンドテーブル」では、法政大学 キャリアデザイン学部 教授の坂爪洋美氏と越境学習の実践に取り組むコクヨの小山幸乃氏を迎え、 社内・社外にかかわらず、複(副)業やダブルワークなど、今までの枠組みから抜け出して従業員の視野を広げ、視座を高める学びや人事の関わりについて、活発な議論が行われた。

【解説】

人材開発とは|人事辞典『HRペディア』

- 坂爪 洋美氏

- 法政大学 キャリアデザイン学部 教授

- 小山 幸乃氏

- コクヨ株式会社 イノベーションセンター 複業マッチング&伴走サービス『pandoor』事業責任者

坂爪氏による講演:社員の成長に必要な学びの形成

坂爪氏はまず、日本企業における人材育成の現状について語った。

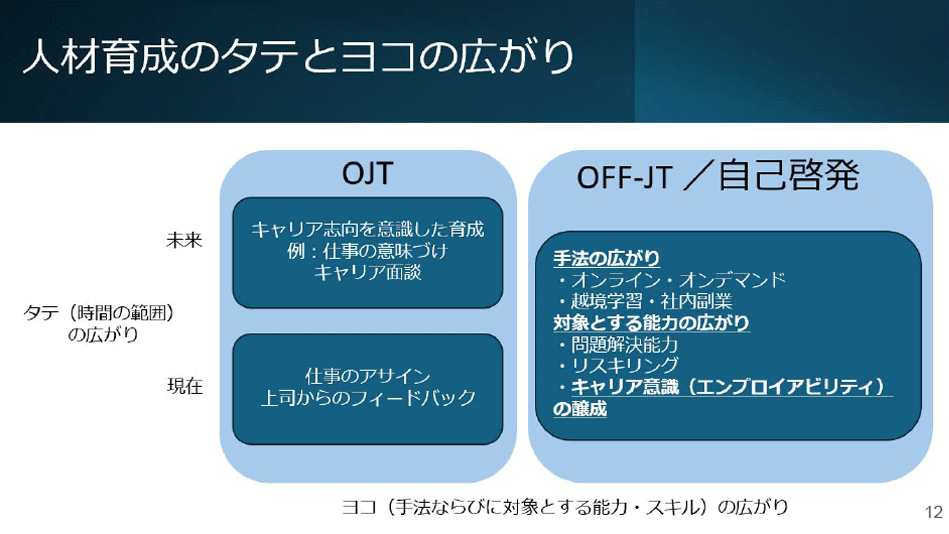

「人材育成の基本的な柱は、計画的なOJT、Off-JT、自己啓発の三つです。近年の傾向としてはOff-JTの比率が徐々に高まっています」

厚生労働省の能力開発基本調査の最新データ(2023年)によれば、企業はOff-JTや自己啓発に対する投資を過去3年間で増やしていて、今後の3年でもさらなる増加を計画している。

「人材育成の基本はOJTですが、仕事以外の場での育成方法の検討が喫緊の課題になっています」

次に坂爪氏は、実施されている研修内容について説明した。

「大企業、中小企業ともに、対人スキルやリーダーシップ、コミュニケーションに関する研修が多く実施されています。職場の人員構成の多様化が進むなど、コミュニケーションスキルがこれまで以上に求められていることが反映されていると言えます。さらに、業務遂行に必要な知識の習得も研修の重要な目的です」

しかし、人材育成の方向性は大きく変化してきていると坂爪氏は語る。

「もともと人材育成の中核は、今必要な能力をOJTによって獲得させることでした。しかし、近年は従業員の未来を意識した育成が求められるようになってきました。未来を意識するときは、会社としての期待だけでなく、個人がその会社でどんな仕事人生を送っていきたいのか、つまりキャリアの志向を考慮した育成が必要です。おそらく皆さんの会社でも、人事や上司がキャリア面談を行い、今の仕事が個人のキャリアにどうつながるのかを説明する場面が出てきていると思います」

このように、OJTによる人材育成がカバーする時間の範囲が大きくなってきたことも変化の一つだという。さらにOffーJTでは「研修手法についても変化が見られる」と坂爪氏は続ける。

「コロナ禍を経て、オンライン研修が一般的になりました。スマートフォンで視聴できる5分ほどの動画を制作する企業が増えています。また、社内での副業なども、育成の機会として活用されつつあります」

また、育成の対象となる能力についても広がりがある。企業はミドルシニア層を中心に、これまでの経験や知識に加えて新たなスキルの獲得を求めている。

「ミドルシニア層に自身のキャリアを考える意識を持たせるため、企業は現在、Off-JTに頼っている状況です。その状況を変えて、OJTや自己啓発においても、ミドルシニアの意識を高めていくことも考える必要があります」

Off-JTや自己啓発がより浸透するためには、時間の確保も重要である。昨今企業にまん延する人手不足の状況で、多忙な日々を送っている人たちは目の前の仕事に追われ、新たな学習に向けた時間を確保することすら難しいであろう。このような状況ではOff-JTや自己啓発の浸透は難しいことから、労働時間の管理も大事になる。

「ただ、Off-JTや自己啓発の活用には課題が残る」と坂爪氏は言う。

「従業員が主体性を持つのが理想ですが、そこまで至っていないのが現状です。自社の業種や人員構成・従業員の状況などを考えた上で、自社にフィットした取り組みを考えることが重要です。優れた取り組みを行っている企業は常にアップデートして、自社に合うように学びの内容を組み合わせていると感じます」

また、「制度があっても従業員が使ってくれない」という、よくある問題については「主体性を活用しようとすると『従業員任せ』になってしまう」と指摘。会社側が人材育成の場面で、主体性を大事にしつつも強制力を持つことが重要だという。

コクヨ・小山氏による講演:コクヨが考える未来の働き方

小山氏は、コクヨの人材育成の取り組みについて説明した。

「コクヨは今年で創業120周年を迎える会社です。長い歴史がありますが、そこにあぐらをかかず、常にお客さまのニーズに応えるために自分たちも変わり続けなければなりません。特に創業100年を超えてから、よりその意識が強くなり、人材育成の方法や仕事の進め方、考え方を大きく変えています」

近年では、事業ドメインに対する考え方を大きく変えた。三大事業である「文具」「空間・家具」「通販」を、「働く」「学ぶ」「暮らす」という新しい価値軸で再定義したのだ。

「私たちはただ文房具や空間を提供しているわけではなく、皆さまの働き方、学び方を変え、暮らしを変えていくお手伝いをしています。市場性だけでなく10年後、20年後、30年後を見据えて、皆さまにとって何が必要なのかを導き出したいと考えています」

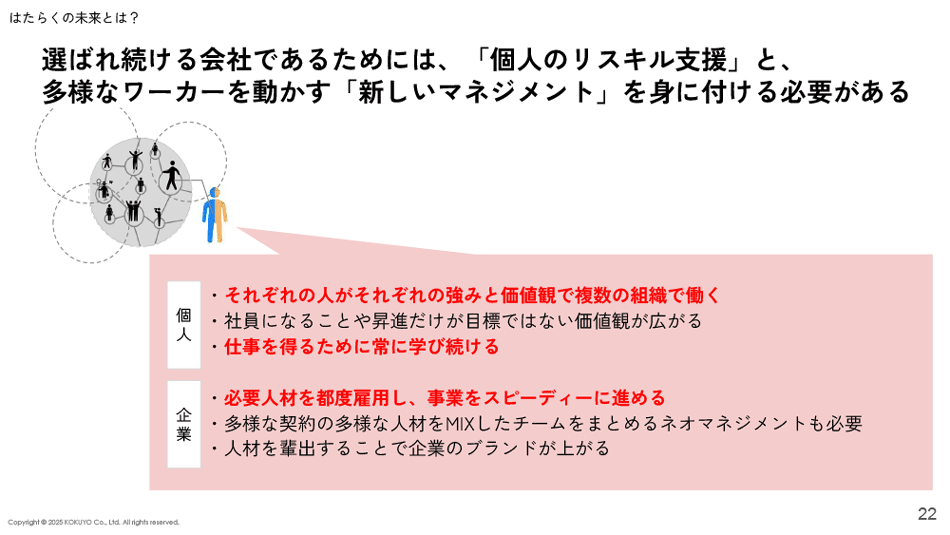

小山氏は、コクヨが考える未来の働き方についての展望を語った。

「『就社』、つまり一社で勤め上げるという考え方や在り方は終わっていくでしょう。転職や副業など、さまざまな人が複数の企業で働く時代が来ると考えています。例えば、私がコクヨの社員という立場だけでなく、培った経験を生かしながら、他社でも働くことが当たり前になってきます。週5日ではなく週3日だけ働くメンバーなども現れるでしょう」

「こうした状況下では、自己実現と他者貢献を両立させる必要があります。個人は仕事を得るために常に学び続ける必要があり、企業側は多様な個人を動かしてまとめる、新たなマネジメントが求められます」

また、小山氏は大手企業を中心とした200社へのヒアリング調査から明らかになった人材育成の現状について語った。

「多くの企業が、研修を座学から経験主体のものへと変えていこうとしています。副業や出向などの越境学習など、自社で学べないことを学べる機会を増やそうと考えているのです。44%の企業が、個人のリスキリングや人材育成の目的での社外越境を制度として導入しています」

越境学習が多くの会社で進んでいるように感じるが、「現状と潜在的なニーズの間にはギャップがある」と小山氏は言う。

「副業を解禁しても、実際に副業を始める従業員は多くて5%ほどにとどまっています。しかし、実は副業をぜひやってみたいと思っている人が33%、機会があればやってみたいという人が37%と、70%近くの人が関心を持っているのです」

小山氏は副業に関心はあるのに踏み出せない人が多い理由についても話した。

「『本業の労務時間を圧迫する』『同僚に迷惑をかける』など、本業の影響を考えて躊躇(ちゅうちょ)している方が多い。上司に嫌がられるのではないかと懸念しているのです。また、『自分のスキルは他社でどれくらい生かせるのか』『自分のレベルで役に立つのか』という不安から、踏み出せない人も3割ほどいます。制度を整備するだけでなく、こうした心理的なハードルを下げることも重要です」

続いて小山氏は、コクヨの自社の状況や課題である従業員の高齢化、若手の定着率の低下などについて、具体的な数字を示しながら現状を説明した。

「従業員の平均年齢は44歳を超え、離職率は2%程度と低いので長く働きやすい企業だと言えると思いますが、若手に着目するとここ最近では30歳前後で離職してしまう方が目立ってきました。理由としては『自分のやりたいことと違う』『今後のキャリアのために異動希望を出したけれど叶わなかった』『この仕事のやり方でいいのか、先を考えると不安』といった声を多く聞きます。では全員を希望通りに配置できるかというと、そうではありませんよね。やはり会社としては事業運営上で適切な人材配置が必要なので、全員の異動希望に応えることはできないという現状もあります」

このようにコクヨでは「30歳前後のモチベーション維持」と「45歳以上のミドルシニア層の自律」も大きな課題だ。

「事業と人材の同時成長を実現するには、新たな取り組みやチャレンジの機会が必要だと考えました。現在の事業を続けているだけではポストが増えないため、既存事業は効率的に進めながら、新たな取り組みを増やすことで、そのポストに成果と自己成長への意欲のある人をアサインしています」

こうした考えのもと、コクヨはさまざまなキャリア開発やキャリア支援の取り組みを行っている。中でも三つの取り組みを紹介した。一つ目は「マーケティング大学/大学院」だ。役員に対して新たなビジネスアイデアを提案できる場で、毎年25人程度を公募している。高評価を得たアイデアは、事業化に向けて継続検討できる。

二つ目の「KOKUYO DIGITAL ACADEMY」は、データやテクノロジーの活用による既存の課題解決や新たなビジネスの創出を目指した、アップスキリングプログラムだ。その中の実践プログラムである「GPT-Lab」では、3000以上のアイデアを基に、非エンジニア社員がさまざまな生成AIアプリを構築しているという。

三つ目の取り組みとして紹介されたのが、越境学習のプログラムである「pandoor(パンドア)」だ。従来の出向とは異なる新しいアプローチを採用している。

「複数の大手企業の人材を、中小企業やベンチャー企業に週1日、6ヵ月間派遣するプログラムを実施しています。週1日に限定しているので本業との両立が可能です。結果として、コクヨ社員では約300人が登録し、そのうちの7割が『タイミングを見てチャレンジしたい』という高い参加意欲を引き出すことができました。会社が支援をすることで社員は安心して実践的リスキルに踏み出せる。もちろんそれが会社に還元されることで会社も育成につながる形です」

実際にコクヨのメンバーが参加した越境学習の三つの事例についても紹介された。一つ目は老舗ホテルの遊休施設活用プロジェクトだ。参加者からは「自社内で従来のパターン、共通言語、同じ文脈で考えがちな点を見直すきっかけになった」「経営者の判断を間近で見られ、スピーディーな意思決定やその判断軸を学んだ」といった感想があったという。

二つ目の建設系企業の人材育成プロジェクトには、コクヨのマネジメントクラスや人事経験者が参加した。参加者からは「真剣に人のために為すことで働きがいを感じた」「自社の常識にとらわれない学びが得られた」という声も聞かれたという。

三つ目のオンデマンドプリント企業のデザイン業務の価値化(案件数UP・収益化)のプロジェクトでは、「最初はチームで始めたこのプロジェクトが少しずつ成果を結び、全社的な取り組みに発展した。受け入れ企業から評価していただいたことが自信になった」といった感想が寄せられた。

越境後各人が自社でこの経験を生かし、新たなプロジェクトに参画したり、日々の業務の取り組み方を変えたりしているという。

最後に、小山氏はpandoorの効果測定についても言及した。

「pandoorでは自己実現と他者貢献を同時に成し遂げられる人材かどうかを評価し、数値化しています。週1日という限られた時間でも、参加者の評価は確実に向上しました。特に「行動」「成果」における変化が大きい傾向にあります。一般的なコンピテンシーに置き換えると「問題解決力」ですが、自己評価・社内外からの評価も上がっています」

グループディスカッション1:「既存の枠組み」から脱却する際の阻害要因を考える

坂爪氏・小山氏の講演を受け、「既存の枠組みからの脱却の阻害要因」をテーマに1回目のグループディスカッションが行われた。各社の「枠組みから抜け出せる学び(越境)」の取り組み度合いによってグループが分けられた。

「越境を実行し、活用できている」と回答した企業がAグループ、「越境を実行しているが、活用できていない」「越境を実行できていない」と回答した企業がB・Cグループだ。発表はCグループ、Bグループ、Aグループの順で行われた。

Cグループ

Cグループで多く出ていた意見は、「越境学習のニーズがそもそも形成されていない」というものだ。個人がストレッチゾーンに向かう動機の形成ができていない、優先順位が低い、といった声が聞かれた。

auじぶん銀行株式会社 吉井氏:会社として人材開発の目的や育成体系の整理など全体像の設計が十分にできていないという意見が出ました。そのため、既存の枠組みから抜け出す学びについては会社として議論ができておらず、具体的な施策も検討できていない状況です。

Bグループ

Bグループには製造業の企業が多く集まった。「従業員自体が越境学習の必要性を感じていない」という声が多く聞かれた。地方の工場などでは地元で働くことを希望する従業員が多く、「外向きの思考に乏しい」という意見もあった。

住友金属鉱山株式会社 吉岡氏:既存事業が強い企業の場合、目先の利益のみを優先すると越境学習で新たなものを取り入れるよりも、既存の仕組みや枠組みの中で努力することが効率的と判断される傾向があります。従業員だけでなく、経営層も何かしらの明確な意図を持たなければ越境学習に興味を持ちづらいという意見がありました。

Aグループ

Aグループには既に越境学習の取り組みを行っている企業が集まった。効果的な施策の例として「外部出向」が挙げられた。新たなフィールドで従業員が知見を取り入れやすいというのがその理由だ。一方で越境学習が戦力の引き抜きになるという課題に対しては、「現場の上司に必要性を理解してもらう」「人事部門で強制力を働かせる」という意見が出された。

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 樺澤氏:社内副業制度を導入し、業務時間の20%を副業にあてられるようにしています。普段は事務部門で働く人が企画の仕事に挑戦するなど、スキル開発とエンゲージメント向上の両面で効果が出ています。

グループディスカッション2:課題の乗り越え方や具体的な施策とは?

2回目のディスカッションでは、「既存の枠組み」に捉われない人材開発を進めるときの課題の乗り越え方や、具体的な施策をテーマに話し合った。各チームの発表の後には、坂爪氏からのアドバイスや提言も行われた。

Cグループ

Cグループでは、個人の動機付けをするための一例として、異業種交流による刺激を活用するというアイデアが出ていた。そのうえで、キャリアプランやシートを作成して自身に必要なスキルを整理するという流れについて話し合われた。ディスカッションの後半では。トップのコミットメントの重要性についても議論された。

大同工業株式会社 安田氏:全社で一斉に取り組みを行うのではなく、まずは周知した上で、好事例をアピールするなどして徐々に浸透させていくのが望ましいという意見がありました。

坂爪氏:キャリアを考えていくときは、従業員の世代の特性に応じてアプローチを変える必要があります。「このままで良い」という現状維持の思考に陥りやすいミドルシニアに対しては、仕事をどうしていきたいかだけではなく、視野をさらに広げて「あなたのライフプランをどうしていきたいですか」とアプローチするといいですね。

Bグループ

Bグループは、社員と経営層の双方に越境学習の重要性を理解してもらう難しさについて語られた。職種別採用を採用していると「スペシャリストになるために入社した」という従業員もいる。一方、経営層に対しては、「採用への好影響をアピールするのはどうか」という意見も出た。

パナソニック インダストリー株式会社 岡田氏:当社ではOJTの強化という方向性も検討しています。3年目までの若手層に対して、より計画的で体系的なOJTを実施していきたいと考えています。

坂爪氏:越境学習をどの層に経験させるべきかという見極めも重要です。今後リーダーとなる層には、多様な人材をマネジメントするために知見や引き出しを増やす経験が必要です。OJTを通じて仕事に必要なスキルを獲得させつつ、OJTだけでは難しいスキルや経験を補完する方法や、特にどの層をターゲットとして補完を図るのか、自社の人員構成や職種に鑑みて、学びの内容やターゲットとする層を見極めることが重要です。

Aグループ

Aグループでは、育成に対するオーナーシップを事業部門にもってもらうことと、人事部門の介入のバランスについて議論が展開された。また、キャリア自律という大きな方向性がある中で、「従業員は本当に自律的なキャリアを望んでいるのか」という投げかけもあった。

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 樺澤氏:会社側がキャリアに介入するという観点で、軸となる部門・部署を明確にしながら、期間限定で他部署に出るといった人事運用が想定されます。

坂爪氏:大学で、キャリア自律が進んでいる企業の取り組みを紹介する授業を行うと、学生から「なぜ自分でキャリアを考えなければならないのか」「入社したら会社が育ててくれるのではないか」という意見が出てくることもあります。この意見には一理ある。キャリア自律は理想ですが、そこに至るまでの準備段階として、会社による適切なサポートと段階的な自律化が必要ですよね。

また、キャリア自律を実現するには、人事部門による一定の強制力、従業員の主体性、現場管理職の理解という三つの要素を調和させることも重要です。特に、日々の業務に追われる職場のマネジメント層に自律を意識した育成の重要性を理解してもらい、実践してもらうことが鍵だと言えます。

質疑応答

質疑応答では、活発な議論が展開された。

越境の意義や効果を経営層にどのように理解してもらえばいいのでしょうか。

坂爪氏:経営層に対しては、いわゆるリーダー層に注力した人材開発だけでなく、より幅広い従業員の育成が必要な時代になっていることを伝える必要があります。より多くの従業員を育成するために、機会や方法を広げていくことの重要性を伝えていくことが大事ではないでしょうか。

管理職、特に課長クラスに多くを求めすぎていると感じています。業績管理、人材育成、1on1など新たな取り組みを導入するたびに負担が増えています。越境学習など新しい施策を進めていく上で、管理職の役割をどのように整理すべきでしょうか。

坂爪氏:課長クラスへの過度な負担については、役割の切り分けが必要だと思います。負荷が集中すると、視野が狭くなり、俯瞰(ふかん)した見方ができなくなってしまうからです。OJTによる部下のスキルアップは課長が責任を負うべきですが、キャリア形成については部長や人事といった課長以外の方が担当することが望ましいように思います。例えば、「営業から企画に移りたい」と部下に相談されても、課長には異動権限がありません。キャリア相談は、異動権限を持つ部長や人事が担うというのも選択肢のひとつです。

全体総括

坂爪氏はディスカッションを振り返って、人材育成の課題について語った。

「人材マネジメントは基本的に個別化の流れにあり、一人ひとりに合った選択肢を増やすことが求められています。しかし、育成に関してはそれだけでは不十分です。『従業員のニーズがない』という話もありましたが、特にOff-JTの施策については、その選択肢が今の従業員にマッチしているのかを再確認する必要があります。また、現在はキャリア自律に向かう過程にあることを考えるならば、従業員のニーズを作り出すための働きかけも必要でしょう」

また、「経験からの学びには個人差がある」と坂爪氏は言う。

「経験から何も学ばない人もいます。今の仕事経験での学びが次の仕事にどうつながるのかを従業員が理解し、学びを自分のものにするためのサポートも必要です。現時点ではそのサポートは管理職に任されることが多いのですが、苦手意識のある管理職も多くいます。人事が別の仕組みを作る、もしくは管理職のスキルアップをはかるべくサポートすることが必要です」

本セッションのまとめ

| 坂爪氏による講演:社員の成長に必要な学びの形成 |

|

|---|---|

| 小山氏による講演:コクヨが考える未来の働き方 |

|

| ディスカッション |

「既存の枠組み」から脱却する際の阻害要因を考える

課題の乗り越え方や具体的な施策とは?

|

|

|

当日知見をご共有くださった皆さま

有識者・プロフェッショナル

-

坂爪 洋美氏

法政大学 キャリアデザイン学部 教授 -

小山 幸乃氏

コクヨ株式会社 イノベーションセンター 複業マッチング&伴走サービス『pandoor』事業責任者

大手・優良企業の人事リーダー (社名50音順)

- 櫻田 元子氏

株式会社ARISE analytics人事部 部長 - 吉井 常浩氏

auじぶん銀行株式会社 コーポレート本部 人事部長 - 田島 孝一氏

株式会社小松電業所 取締役 兼 執行役員 業務部長 - 條 晴一氏

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 コーポレートサポート本部 人事統括部 人材管理部 部長 - 吉岡 直緒紀氏

住友金属鉱山株式会社 人事部 人材開発室長 - 安田 充氏

大同工業株式会社 人事部 担当部長 - 岡本 広明氏

株式会社TMJ IT・DX/コーポレート部門管掌 執行役員 - 岡田 浩治氏

パナソニック インダストリー株式会社 人事戦略統括部 シニアエキスパート(人財開発) - 平山 利文氏

富士電機株式会社 インダストリー事業本部 フィールドサービス統括部 人事企画部 部長 - 佐藤 正裕氏

三谷産業株式会社 執行役員 人事本部長 - 樺澤 俊亮氏

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 人事部 DE&I推進室長 人事部 企画グループ 上席推進役

組織を越えた挑戦が、個人も企業も強くする。

あたらしい成長のカタチ コクヨの越境プラットフォームpandoor【パンドア】

“社外経験を求めるワーカー”と“事業課題を抱える企業”をマッチング&支援pandoorは、新規事業立ち上げや、事業・機能戦略の立案・実行などの課題を解決したい企業と、社員の成長のために社外経験をさせたいと考える企業のワーカーをマッチングし、社外経験を提供するサービスです。