人事業務DXの現在地と未来

~リーダーが構想する次世代人事組織とは

鈴木 智之氏(國學院大学大学院 経済学研究科 教授 / 國學院大学 経済学部経営学科 教授)

粥川 泰地氏(パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社 人事コンサルティング事業部 人事DXコンサルティング1部 部長)

人事業務のDXは、単なる業務効率化の手段にとどまらず、企業の競争力を左右する「戦略人事」への転換を加速させる。しかし、採用・労務・育成・評価といった各業務のデジタル化が進むことで、データの活用方法など現場レベルでの課題が顕在化している。

8月1日に開催された「HRラウンドテーブル2025-夏-」では、國學院大学大学院 経済学研究科 教授の鈴木智之氏と、人事DXの実践に取り組むパーソルワークスイッチコンサルティング株式会社の粥川泰地氏が先進企業の取り組みや失敗から得られた学びを紹介。人事リーダーがこれから構想すべき「次世代の人事組織」について議論した。

【解説】

DXとは|人事辞典『HRペディア』

- 鈴木 智之氏

- 國學院大学大学院 経済学研究科 教授 / 國學院大学 経済学部経営学科 教授

- 粥川 泰地氏

- パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社 人事コンサルティング事業部 人事DXコンサルティング1部 部長

粥川氏による問題提起:人事DXの現在地

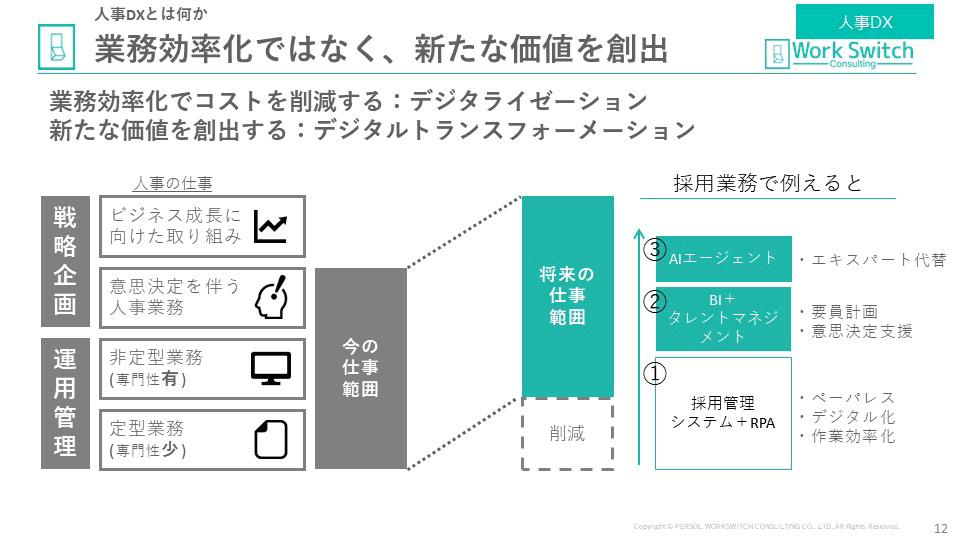

粥川氏は、人事DXを「データやデジタル技術によって、生産性向上と適切な意思決定を実現し、経営・事業サイドに新たな価値をもたらす人事変革」と定義した。

「主にシステム導入で業務を効率化してコスト削減を目指す『デジタライゼーション』とは異なり、DXテクノロジーの活用によって質の高い業務を生み出し、新たな価値を創出していくことが、『デジタルトランスフォーメーション』の目的です」

粥川氏は人事の業務を、ビジネス成長に向けた取り組みや意思決定を伴う「戦略企画」と、非定型・定型業務と言われる「運用管理」の二つに分類した。

「多くの企業は運用管理にリソースが割かれており、戦略企画に手が回っていないのが現状です。戦略企画の領域にテクノロジーを導入することで、より再現性のある意思決定や、データに基づいた説明責任を果たせるようになります」

たとえば採用業務では、すでに多くの企業が採用管理システムを導入し、ペーパレスやデジタル化、作業効率化を実現している。次の段階として、タレントマネジメントなどによる要員計画策定や意思決定の支援、さらにビジネス成長に向けた取り組みを進めるためには、エキスパートを代替するAIエージェントの活用などが考えられる。

粥川氏は二つの事例を紹介した。一つ目は5000人規模の会社で、要員管理計画の意思決定を支援したケース。その会社には「要員管理が不十分で、どの部門に何人社員がいるかリアルタイムで把握できていない」という課題があった。

「従業員の数が売上に直結するような労働集約型のビジネスモデルで、人事は経営層から『人材が足りないから売上目標に到達しない』と指摘されていたそうです。しかし、現場からの採用オーダーや採用数の目標はほぼ達成していました。経営層にその事実を伝えたいのに、根拠となるデータがない状況だったのです。そこで、予算計画からヘッドカウント情報、採用計画、給与計算や社会保険の業務に使用している発令情報や個人基本情報、勤怠情報などを活用して、ダッシュボード化しました」

その結果、入社や退職だけでなく、転籍や休職といった人員の増減要素を本部ごとに月次で把握できるようになったという。「ここは退職が多いから退職抑制を強化すべき」「この部署は採用オーダーを出せていないので採用が進んでいない」といった、個別の事情が浮かび上がった。経営層はそのデータに基づいた適切な意思決定が可能になったという。

「この事例を通じて、基幹システムで集めたデータを活用して何をしたいかという問いが大事だと感じました」

二つ目は、AIエージェントを活用して新卒採用の内定承諾につなげた事例だ。AIエージェントというと、出張時の旅券手配や会議依頼を自動で行うといった活用が多いが、粥川氏は「知的労働やナレッジワークの代替ができてこそのAIエージェントだ」と話す。

「内定承諾率を上げるためのアドバイスや動機づけにAIエージェントを活用しました。内定者に対して何をすれば承諾率が上がるのか、エキスパートであれば感覚でわかることもありますが、若手担当者が内定承諾までスムーズに進めるのは簡単ではありません。そこで、採用業務に10年携わる採用部長の判断基準や学生との会話、向き合い方をヒアリングし、エージェントに学習させました。これによって、若手担当者が次に取るべき行動について、AIエージェントがアドバイスする体制をつくりました」

学生が内定を承諾するまでに抱く懸念として、「自分の強みが本当に発揮できるのか」「高い専門性を身につけられるか」などがある。こうした内定者の心理についてもAIエージェントに学習させる。すると、内定者ごとに「〇〇という懸念を持っているので、現場社員との交流イベントに呼ぶべき」「個別の深掘り面談を設定したほうがよい」といったシナリオと申し送り事項がアウトプットされる。

他にも、どのように人材要件を決めるべきか、書類選考で良い人材を採用するために何を見るべきかといったシーンでも、AIエージェントを活用できるという。

最後に粥川氏は、戦略人事への転換の重要性を説いた。

「これからは、経営資源の中で人材が最も重要になります。人材のデータを持っていて、日々向き合っているのは人事部門です。従来の管理人事は経営層の指示を受け、実行し、経営層に報告するという関係でした。戦略人事は経営層と対等の立場で、データに基づいた提案などの価値を提供していく必要があります。

データ活用の目的は主に三つあります。経営や事業に対してより良い決断をするため、人事のオペレーションを向上させるため、そして従業員を顧客と捉えその理解を促進するためです」

グループディスカッション1:自社でどのような人事機能・組織が求められているか

粥川氏の講演を受け、グループディスカッションが行われた。テーマは、デイビッド・ウルリッチが人事の役割を「戦略パートナー」「変革エージェント」「従業員チャンピオン」「管理エキスパート」に分類した「人事の四つの役割モデル」の中で、自社の人事部がどのような機能・組織が求められているか。

パーソルワークスイッチコンサルティングの人事組織に関するベンチマーク調査によると、全従業員数に対する人事部門の比率は、大企業で平均0.98%だった。ただし、あくまで参考値であり、0~1000人規模の会社では人事が6%近くいるケースもある一方、1万人を超えると平均1%未満に。機能別に見ると、雇用契約や勤怠管理、給与計算、社会保険などの業務を担う「労務」が最も多く、平均6.8人。DXに取り組んでいる人事部門は5割を超える(取り組んでいる17.5%、やや取り組んでいる33.9%)。

参加者はまず、自社における四つの役割の「現状の優先順位」と「2030年の優先順位」、人材や予算確保状況などを整理した。その上で、自社ではどのような人事機能・組織が求められているか、どこに課題があるかを共有した

Dグループ

Dグループは、DXに関してスピード感を重視する企業や、慎重に検討を重ねる企業があった。

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 増井氏:会社の置かれている状況やステージによって、DXの優先順位に違いを感じました。例えばIT業界は「とりあえずやってみる」という姿勢が強い一方、生命保険業界などは比較的じっくりと考える傾向があることがわかりました。

Aグループ

Aグループでは、企業規模に対する人事の人員比率や役割について意見が交わされた。Aグループの参加企業の中には、全体の2割近くを人事担当者が占めているケースもあった。

日清製粉グループ本社 村田氏:約2割が人事という会社は、担当者がHRBPとして十分に機能できていない状況で、将来的にどうあるべきかという課題があるそうです。また、「海外×人事」や「人事×DX」などを経験すると人事として市場価値が高くなるという話題が出ました。

Bグループ

Bグループでは、「管理エキスパートの優先順位は、2030年には一番下になるだろう」という意見が出た。また、AIエージェントによる知的労働の代替に関して、活発な意見交換がされた。

テクマトリックス 沢口氏:先ほどAIエージェントについて「知的労働の代替」というキーワードが出てきましたが、本当に代替されるのだろうかという疑問が出ました。ナレッジの継続的な積み上げはどうなっていくのか、過度な依存によりナレッジの継承がなされない場合、AIに支配されるというシナリオもありえるのかなどについて意見を交わしました。

Cグループ

Cグループでは、DXやテクノロジーの活用が進んでも、従業員との対話や良好な関係構築には人の手が必要な領域が多く残るのではないかという議論があった。

ファストドクター 佐田氏:従業員満足度の向上という論点では、まだ人が介入する領域が広いのではないかという意見がありました。サーベイ後のコミュニケーションや対応すべき優先順位付け、どのようにメンバーの正しい認知を広げていくのかといった部分です。

鈴木氏による事例紹介:DXの“フェーズ・ゼロ”としての視座

続いて鈴木氏が、これまで世界中で行われてきた「データ×人事」の研究を紹介し、データ活用が人事に何をもたらすのかを紹介。そもそも何のためにDXを目指すのか、という「DXの“フェーズ・ゼロ”」に立ち返ることが重要だとした。

「ゴールドマン・サックス証券やGoogleなどは、自社が強くあり続けるために必要なことを定義し、人事データとして管理しています。例えばゴールドマン・サックスは『GRIT(グリット)』という『やりぬく力』を、採用、育成、人事評価のすべてにおいて重視しています」

鈴木氏によれば、グリットは生まれつきの要素もあるが、後天的に高めることが可能だ。DXを進めてグリットを測定・管理していくことで、教育の投資対効果を測ることもできると説明した。

「Googleでは人事担当役員が科学研究を自社の人事戦略の参考にしていると明言し、『GMA』を重視しています。GMAとは、日本語でいえば『地頭』のこと。地頭がジョブ・パフォーマンスに最も強く影響を与えるという研究は、1世紀以上かけて積み上げられてきました。このように自社で大事にしている指標が明確になれば、管理すべきデータが明らかになり、人事DXの軸ができて、方向性が定まります」

日本企業の採用基準として多く聞かれるのは、誠実さや協調性などだが、軸を決めてデジタルデータ化しようと決めるときに注意すべきことは何だろうか。

「採用基準として重視している要素が遺伝の影響を大きく受けるとしたら、何度調査しても結果が変わらず、そこに投資することにあまり意味がありません。そうではなく、変化していくものに投資して、社員の能力を高めて、デジタルデータとして管理し、DXのフローを作っていくことが大事です」

鈴木氏は、育成可能な特性をデータ化することを「グロース型DX」と定義し、人材育成目標の立案などに活用できると説明。可変的なので、随時更新し、組織がいつでも確認できるデータとなる。一方、育成困難な特性を収集・活用する「定点型DX」は、その人の本質を映すデータとして、サクセッションプランなど配置時に参照する。

では具体的に、どのような特性が変化する可能性が高く、逆に遺伝の影響が大きいのだろうか。鈴木氏は人間の非認知能力を構成する五つの特性「ビッグファイブ」を紹介した。

「五つの特性とは、外向性、協調性、誠実性、情緒安定性、開放性。その中でも誠実性がジョブ・パフォーマンスに大きく影響するという知見は、極めて数多くの実証を経てコンセンサスになっています。つまり、社員の誠実性に関わる特性を管理していないのに採用のプロセスだけをシステム化したり、研修を受講済か未受講かを管理するだけのシステムを導入したりしても、中身が入っていません。人事DXの“フェーズ・ゼロ”としては、誠実性に関するデータを管理すべきなのです」

誠実性と並んでジョブ・パフォーマンスに強い影響を与える要素として知られているのが、GMAだ。ただ、GMAは行動遺伝学研究の知見によれば、その80%程度が遺伝で決まっているという見解も存在するという。

「つまり、採用、育成、評価のプロセスをデジタル化して経営成果につなげていくというDXの大きな目標を達成するためには、誠実性に加えてGMAのデータも不可欠だということです」

次に、鈴木氏は企業が起こす不祥事や問題行動に触れ、こうした行動を引き起こす人間の個性とデータ管理についても語った。

「問題行動の源泉は低い協調性だとする研究成果が数多く提出されています。問題行動を防ぐためには『協調性』を管理する必要があります。人事DXにおいては、誠実性や協調性が管理すべきデータであると言えるでしょう」

こうしたパーソナリティ特性は、長年にわたり継続するという実証研究例がある。では、ビッグファイブはまったく変わらないのだろうか。鈴木氏は変化する可能性の高い特性として「情緒安定性」を挙げた。日本で採用時に測定されることの多い「ストレス耐性」と大きく関係する要素だ。

「面接でストレス耐性が低い学生がいたとします。何もしなければストレス耐性は低いまま。しかし研究によれば、集中的なトレーニングによってストレス耐性は改善できることがわかっています。ストレス耐性が低い学生でも、他の面で優れた輝きを放っているなら、不合格にするのは偏った見方といえます」

さらに、一度落ち込んだ後に回復する力である「レジリエンス」は、40代などのミドル世代になっても伸ばせる要素だという。最後に、人事DXのステップを2段階にまとめた。

「第1段階は『データとして何を管理すべきか』という個性の内容を定義すること。定義がなければDXはただの箱になってしまいます。第2段階は、人間の個性は生まれ持った要素もあるが成長の可能性もあると知ることです。この2点を踏まえた上でデータ活用を進めていけば、社員の隠れた可能性をデータで明らかにでき、上司が『もう育てられない』と勘違いしている社員でも、パフォーマンスが向上する可能性も大いにあります。組織側の成果にも、社員側のキャリアにも良いDX。こうしたポジティブなDXの実現を目指すべきです」

グループディスカッション2:採用・育成・評価のデータ活用の可能性

鈴木氏の講演を受け、「自社の採用・育成・評価におけるデータの活用可能性」というテーマでディスカッションが行われた。各チームの発表の後に、発言者からの疑問に鈴木氏が回答する場面もあった。

Cグループ

Cグループは「人事DXの現在と未来」について、情報の一元化がされていない現状を課題として挙げた。

三井住友海上保険 甘田氏:AIを活用する際、質の高い情報でなければ、いい結果も導き出せません。意義のある結果を出すためにはどういったデータを集めるべきかを考えることが重要だという意見が出ました。

Bグループ

Bグループでは、判断基準をどのように定め、数値化して育成につなげるかという視点で議論が行われた。

ウォッチニアングループ 渡久地氏:当社は採用の際の適性試験の見直しを行っております。そのため、各社が判断基準をどこに置いているのか、それをどうやってデータとして数値化しているのかが参考になりました。伸ばせる特性もあるという話を聞き、どう育成につなげるかも大きな課題だと気づきました。

Aグループ

Aグループでは、誠実性や協調性、地頭の良さをどのように数値化し、評価するのかが難しいという意見が出た。

田中貴金属グループ 坂本氏:地頭をどのように客観的に評価するかが難しいと思います。当社は採用において評価指標は設定しているものの、最終的に大事にしているのは「この人と一緒に働きたいかどうか」です。それは必ずしも間違いではないと思います。アナログな肌感覚も生かしながら、採用や育成につなげる方法を考えてもいいのではないかと感じました。

鈴木氏:誠実性や協調性を測る定型の質問があるので、面接時や適性調査で活用することができます。測定が難しいのは地頭です。地頭は「未知の問題を解く能力」と定義されています。一方、「既知の問題を解く能力」が学力です。適性検査などは対策本があるので、未知の問題には当たりません。例えば、ある先進企業はインターンシップで実業務に近い課題を与え、その課題解決のスピードとクオリティを見ることで、地頭を数値化しています。

また、採用には肌感覚も重要です。こうした採用基準は数値化しにくいので、面接で感じる肌感覚も大事です。

Dグループ

Dグループでは、採用時の評価と入社後の評価のトラッキング、評価と別のデータなど複数のデータを掛け合わせると何ができるかという議論に発展した。

日本シノプシス 寺本氏:採用プロセスの特性によって、データの取得方法や分析の深度には違いがあると感じています。皆さまの工夫されたデータ活用事例をうかがい、大変参考になりました。個人的な質問ですが、学力とパフォーマンスには相関関係があるのでしょうか。

鈴木氏:業務の性質によって、学力とパフォーマンスの相関が高いケースはあると思います。例えば、学力ではなく地頭を重視する企業は、ビジネスを進める上で未知の領域が大きいからだと思われます。ただ、既知の市場における競争優位性という観点では、既知の課題を解く能力の高さ、つまり学力が生きる場面もあります。

グループディスカッション3:チェックアウト

セミナー全体の感想と、今後試してみたいことについてディスカッションが行われた。参加者は今日得た情報や感想、直感で思いついた試したいことをシートに書き留めて、グループ内で共有した。

参加者からは「どうやって人材を育てるか、そのアプローチの一つとしてDXがあるのだと思った。事例で紹介された、内定辞退を防ぐためのDX活用は、ぜひ持ち帰って検討したい」といった声があがった。

全体総括

粥川氏はディスカッションを振り返り、こう語った。

「次世代の人事組織を考える上では、会社が社会にどのような価値を提供したいかというビジョンと、何を解決したいかという問いが重要です。DXはあくまでそのための手段。鈴木先生のお話を踏まえて、『DXを進めたい』ではなく、まずビジョンに向かって何が必要かを考えることから始めてください」

続いて、鈴木氏は次のようにセッションを締めくくった。

「日々、人事の重い責任を担っている皆さんと学び合う時間をいただけて光栄でした。人事DXを進める際、人間の特性をどのように測るべきか、それはデジタル化できるのかという疑問を持ったら、今日の話を思い出していただければと思います」

本セッションのまとめ

| 粥川氏による講演:人事DXの現在地 |

|

|---|---|

| 鈴木氏による講演:DXの“フェーズ・ゼロ”としての視座 |

|

| ディスカッション |

|

|

|

当日知見をご共有くださった皆さま

※所属や役職は「HRカンファレンス2025-夏-」開催時のものです。

有識者・プロフェッショナル

-

鈴木 智之氏

國學院大学大学院 経済学研究科 教授 / 國學院大学 経済学部経営学科 教授 -

粥川 泰地氏

パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社 人事コンサルティング事業部 人事DXコンサルティング1部 部長

ご参加の大手・優良企業 (社名50音順)

- ウォッチニアングループ(株)

- オリックス生命保険(株)

- グラクソ・スミスクライン(株)

- コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株)

- コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株)

- コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株)

- (株)田中貴金属グループ

- テクマトリックス(株)

- (株)日清製粉グループ本社

- 日本シノプシス合同会社

- (株)パスコ

- パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)

- ファストドクター(株)

- (株)ボーネルンド

- 三井住友海上火災保険(株)

- 三菱電機エンジニアリング(株)

当社は、主に企業のBPRを支援する「業務コンサルティング」、AIやAutomation技術を活用した「テクノロジーコンサルティング」の2つの領域で事業を展開しています。あらゆる人々と組織に向けて、パーソルグループが保有する人と組織に対するソリューションを活かし、「はたらき方の転換」をするための支援をします。