人的資本経営の「鍵」は、

世の中の動きと経営戦略に対する人事の理解

一守 靖氏(事業創造大学院大学事業創造研究科 教授)

山本 崇博氏(株式会社ヤプリ 取締役執行役員)

人的資本経営とは、従業員を「資本」と捉え、積極的に投資することによって企業価値の向上につなげる経営手法を指す言葉だ。2023年3月期の有価証券報告書から、上場企業には「人的資本経営の情報開示」が義務化された。これを契機に、人的資本経営に積極的に取り組み始めた大手企業も多い。

経営戦略と人材戦略を連動させる人的資本経営では、人事部門の役割が不可欠だ。経営陣と密接な意思疎通を図った上で自社なりの人的資本経営ストーリーを描き、従業員にわかりやすく語らなければならない。

1月28日に開催された「HRカンファレンス2025-冬-」では、国内880の企業やブランドの自社アプリ開発を支援する株式会社ヤプリの山本崇博氏がファシリテーターを務めるセッションを実施。事業創造大学院大学教授の一守靖氏からの問題提起を受けて、日本企業を代表する人事リーダーたちが語り合った。

【解説】

人的資本経営とは|人事辞典『HRペディア』

- 一守 靖氏

- 事業創造大学院大学事業創造研究科 教授

- 山本 崇博氏

- 株式会社ヤプリ 取締役執行役員

山本氏による趣旨説明

はじめに、山本氏による挨拶と本セッションの流れについて説明があった。

「ヤプリは2013年4月に創業した会社で、『デジタルを簡単に、社会を便利に』をミッションに掲げ、プログラミング不要でアプリ開発ができる『Yappli』と、アプリを起点にした顧客管理システム『Yappli CRM』の提供などを行っています。企業のさまざまなビジネス課題を解決し、モバイルDXの加速を目指してきました。

昨今非常に伸びてきているのが、従業員エンゲージメントを目的としたアプリをさまざまな分野で活用する取り組みです。例えば、経営層のメッセージをリアルタイムで配信したり、企業文化や価値観に日常的に触れたりすることができるプラットフォームとして活用していただいているケースもあります。

本日は従業員エンゲージメントにも深い関わりのある『人的資本経営』をテーマにセッションを行います。人的資本経営のストーリーをどのように作り、社内に浸透させるのかについて考えていきます」

一守氏による問題提起1:人材マネジメントと人的資本経営は何が違うのか

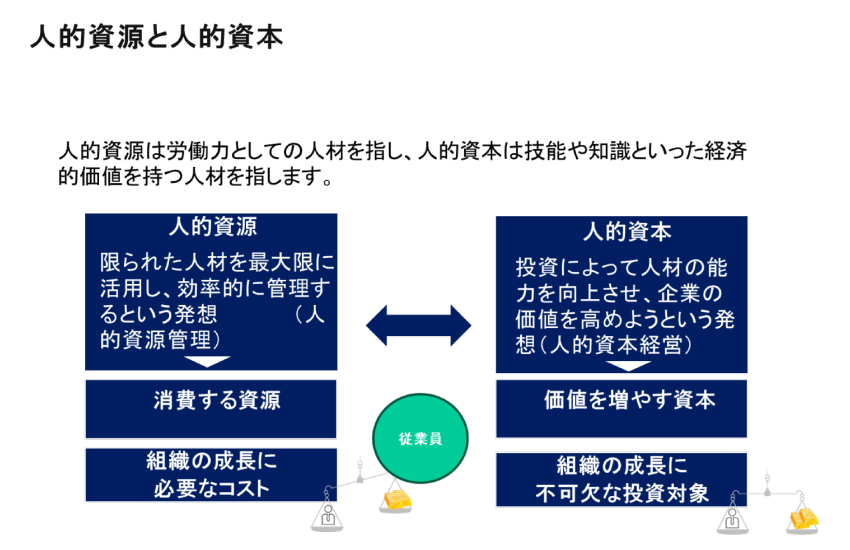

冒頭、一守氏は「人材マネジメントと人的資本経営の違い」および「人的資本経営の進め方」について、質問される機会が増えたと報告。その上で、「このセッションではこれらの内容を踏まえて話す」とした。「人的資源」と「人的資本」の言葉の違いに関する解説からセッションは始まった。

資源には限りがあるため、消費量を抑えながら効率的に使う必要がある。人的資源とは「限られた人材をいかに活用するか」という管理の発想であり、人件費はコストとして考えられることから「販管費の大きな割合を占める人件費は削る」という考えにつながりやすい。

一方、資本はうまく運用すると増えるものだ。下手に運用すると減ってしまうが、資本を元手に育てていけば思った以上に大きくなる可能性がある。人的資本は人的資源とは異なり、「なるべく優秀な資本を形成し、それに投資しながら増やしていく」という発想だ。

「同じ10%を運用するにしても、1万円と100万円では増え方が違います。これが人的資本経営であり、人材を『組織の成長に不可欠な資本』と捉えます」

とはいえ、人的資源と人的資本の考え方は「どちらがいい・悪い」ということではなく、大切なのは両者を融合させることだと一守氏は言う。

「『これまでの人的資源管理を、これからは人的資本経営にすべきだ』という話ではなく、今までやってきたことを土台にして人的資本経営を構築していく姿勢が大切です」

続けて一守氏は、経済産業省が定義する人的資本経営についてあらためて確認した。

「人的資本経営とは、人材を『資本』として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方」

【参考】

人的資本経営 ~人材の価値を最大限に引き出す~|経済産業省

「人的資源管理は、管理と実践の世界。今いる人をどう評価するか、人を育てるためにどういう研修を受けさせるか、といった発想になります。しかし経産省も定義しているように、人的資本経営は『企業の経営戦略と人事戦略を結びつける』という考え方です。実は20年前ぐらいから、人的資源管理の世界でも言われてきました。人的資本経営では、制度や仕組みが中心の人的資源管理の何を変えて、何を行うのか。それを考えた上で企業価値と結びつける必要があります」

また、人的資源管理と人的資本経営の違いは、企業内のマネジャーとリーダーの役割の違いに似ているという。

「マネジャーは与えられたリソースを効率的に使いながらその力を最大限に発揮し、企業のパフォーマンスを上げていく人です。一方、リーダーは基本的に変革を行う人。企業の方向性を決め、そこに向けてリソースを集めて、今の仕組みを変えながら方向性に到達するように導きます。

人的資本経営はまさにリーダーの役割で、企業がどういう方向に進むべきか、そのために現有リソースをどう変えていくのか、そしてどう新しいリソースを獲得していくべきかなど、企業戦略と企業価値が向上する方向性と仕組みを考えていく。そして決まった方向性をもとに制度や仕組みをどう考えるか、誰をどう配置するか――。そういった実践的な考え方が人的資源管理なわけです。

人的資源管理が人的資本経営にまるごと置き代わるわけではなく、人的資本経営という方向性を打ち立てて整理し、その中で戦略的人的資源管理を行うことが正しいのです」

一守氏による問題提起2:人的資本経営モデルとは何か

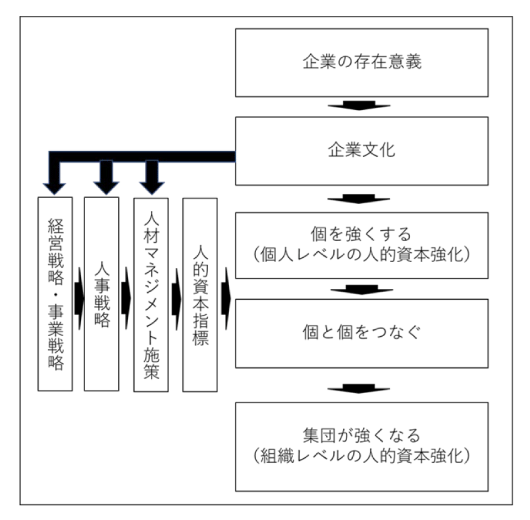

経産省による「人材版伊藤レポート」の公表(2020年)を皮切りに、人的資本経営という言葉が日本の大手企業に浸透した。企業によってやり方はさまざまだが、根底にある考え方は共通している。その考え方を一守氏がまとめたものが、下図の「人的資本経営モデル」だ。一守氏が、この図を用いて「人的資本モデル」について解説した。

図では、人的資本経営(右側)と戦略的人的資源管理(左側)の考えが合わさっている。ベースとなっているのは、「企業の存在意義」だ。企業のミッションやパーパスにあたるもので、あまり変化するものではなく、その基盤の上で「企業文化」が育まれていく。企業文化が、人的資本経営全体に与える影響は少なくない。

例えば、本社と子会社、大企業とベンチャー、あるいは都会と地方では、企業文化が異なる。ある企業にフィットしていたアプローチが、文化が違う企業では受け入れられないのはよくあることだ。そのため、これから打とうとする施策が企業文化に合わなければ、「企業文化を変える」という視点も必要になる。

図の「企業文化」からつながっている左横にある項目が、戦略的人的資源管理にあたる内容だ。経営戦略・事業戦略と人事戦略を連動させ、人事戦略を達成するために評価制度や研修、働き方の仕組み作りといった人材マネジメント施策を行う。ここで一守氏は、人材マネジメント施策について検討する際の注意点について言及した。

「例えばジョブ型雇用を取り入れると、一人ひとりがプロ意識を持つようになる一方、自身の今後のキャリアについて考える機会が増えたり、他の会社でも活躍できる力が伸びたりするため、退職率は高まる可能性があります。退職を防ぎたいなら、そこも含めて企業文化や人事戦略を考えなければなりません。いきなり施策から入ると、想定外のことが起こる可能性があるのです」

人材マネジメントの基本は、仕組みではなく、施策を運用して、経営戦略と人事戦略を結びつけ、その人事戦略が生きるような施策を取り入れることが肝となる。

「図の左側に記載した『人的資本指標』は、大きく二つに分けて考えます。一つは『人材マネジメント施策がきちんとできているか』、もう一つは『もともとの人事施策の狙いにたどり着いているか』。人材マネジメント施策は人事戦略を達成するためのもので、人事戦略は経営戦略を達成するためのものです。そのため、人事戦略と連動して経営戦略が達成できたかまで確認する必要があり、人事であっても経営戦略のレビューは見ておかなければなりません。そこで経営戦略がうまくいっていなければ、仮説を組み替えてPDCAを回していく必要があります」

一守氏の解説は、再び上図右側(人的資本経営)の縦の流れに戻る。

「その上で組織を強くするには、『個を強くする』必要があります。従業員、個人レベルで力をつける、ということですね。方法としては研修の受講などがありますが、大半は主体的に仕事に取り組むことで身につけていくものです。さらに『個と個をつなぐ』ようにします。社内の情報から従業員同士が互いにモデルとなって『褒められること』『怒られること』などについて、それぞれが学んでいきます。これらを通してゴールの『集団が強くなる』にたどり着けるのです」

図のように縦と横を組み合わせたものが「人的資本経営モデル」であり、縦と横の軸を自社なりに組み合わせていく姿勢が肝要となる。

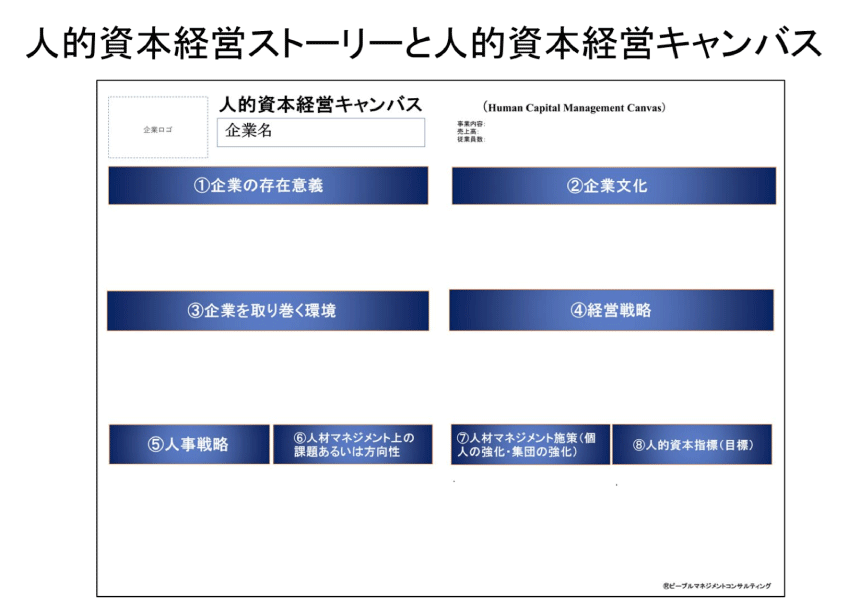

グループディスカッション1:「人的資本経営キャンバス」の作成と検証

グループディスカッションでは、最初に各自が「人的資本経営キャンバス」に書き込んでいった。人的資本経営キャンバスは一守氏が作成したもので、企業の存在意義から企業文化、企業を取り巻く環境、経営戦略、そして経営戦略と結びつく人事戦略、方向性、施策、人的資本指標(KPI)まで一気通貫で書くことで、それぞれのつながりを確認できるフォーマットだ。

その後、グループごとに分かれてディスカッションを行った。ディスカッションでは、各自がキャンバスに書いた「経営戦略」と「人事戦略」を中心に紹介し、このワークを通した学びについて共有。その後、グループの代表が発表を行った。

Aグループ

明治 山口氏:「事業の8割がグローバルなのに人材が追いついていない」「少子高齢化でドメスティックからグローバルに事業が移行する中で、どう人材を当てはめるのか」など、グローバルと人材というテーマで議論しました。自社の事業ではどれぐらいグローバル化が進んでいて、人材をどれぐらい育てなければならないのか。事業が先か、人が先か。それも事業ごとに特色があることがわかりました。

Bグループ

エーザイ 三瓶氏:まず共通して出てきたのが「エンゲージメントをどう高めるか」という話です。また、各社で苦慮しているのは「どう経営戦略と人事戦略を結びつけるべきか」という点。そもそも従業員に経営戦略を語れなければ、その後の人事戦略も打てないだろう、という話が出ました。各社で事業スタイルは違いますが、経営戦略を従業員に伝えることができて初めてストーリーも流れていく、次のステージにいける、という議論になりました。

Cグループ

ワークスアプリケーションズ 平山氏:それぞれ会社が置かれている状況は異なりますが、どの会社でも経営戦略が大きく変わろうとしている中、従業員をどのように追いつかせていくかが悩みどころになっていました。

Dグループ

Jストリーム 田中氏:皆さんの話を聞くと、どの会社も経営環境が変わってきているようで、だから戦略を変えなければならない。そのため、その戦略がとがってきて……、とすごくわかりやすい時期にきていると感じました。また、『経営戦略と人材戦略の連動は必要であり、当たり前である』と考えていることがよくわかりました。

一守氏のまとめコメント

一守氏:社会が大きく変わる中、企業はそれに対応するために経営戦略を変えなければなりません。でも一番変わりにくいのは「人」です。そういう変化の早さに合わせて、人も早く変わっていけるかが人事の大きな課題の一つです。今日作ってもらった人的資本経営キャンバスも、来年になれば中身が変わる可能性も十分にあります。人事が世の動きや経営戦略をいかに握るかが鍵になってくるのではないでしょうか。

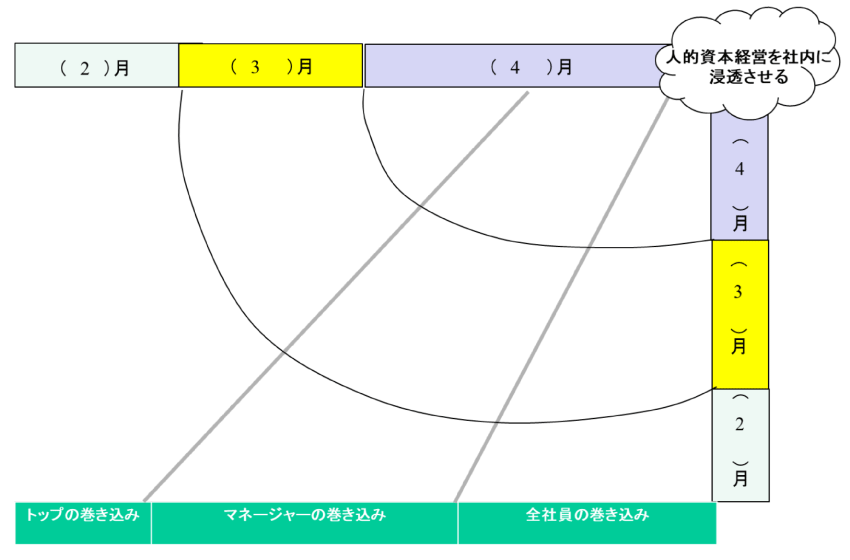

グループディスカッション2:「人的資本経営のストーリー」を社内に浸透させるには

山本氏:2回目のディスカッションでは、人的資本経営のストーリーを社内にどうやって浸透させるかを考えます。各自が考えた人的資本経営を社内に浸透させるためのアイデアを図に記載した上で、ディスカッションを行っていただきます。各グループの代表者は、話した内容を最後に発表してください。

一守氏:人的資本経営を推進する大きな鍵は、トップ、マネジャー、全従業員の巻き込みです。人事が絵を描いて、現場のマネジャーや全従業員をどう巻き込むか、2月、3月、4月、それぞれの時期に何をやるか書いていきます。早い段階でトップを巻き込むのがセオリーです。

このワークをなぜ行うのかというと、人的資本経営の理論的背景があるからです。「社会的交換理論」というもので、自分たちに投資してくれていると感じる度合いによってやる気の発揮度が異なる、というものです。簡単にいうと、ギブアンドテイクですね。良い仕組みを入れたり、うまい進め方をしたりしても、投資される側に伝わらないと意味がない。だからこそ、人的資本経営ストーリーは社内浸透が大事なのです。

Dグループ

中村留精密工業 北村氏:このグループでは、「肝となるのはマネジャーへの浸透」というのが一致した意見です。また、初期段階のトップとの意識共有にしっかりと時間を取る。次にマネジャーをどう巻き込むかが重要で、マネジャーを経営側視点で味方につけておけば、従業員への浸透をスムーズに進められる、という話になりました。またトップと従業員、マネジャーと従業員、あるいは従業員同士の対話を設けながら、全社に浸透させていくべきだと意見がまとまりました。

Aグループ

日立建機 山田氏:こちらのグループでは、二つのフェーズで考えていきました。最初のフェーズでは、トップと議論し、重要な点について合意を形成するのが大事です。人材委員会や執行役員会、取締役会などの会議体で合議をとって進めていきます。それからタウンホールミーティングやトップからのメッセージで、従業員に周知していくのがいい、という話になりました。

次のフェーズは、マネジャーの教育です。トップの合意を得たら、目標への落とし込みや、目標へのチャレンジを評価する制度の構築が必要になります。マネジャーは従業員に1on1などの場で人的資本経営をつないでいく役割があるので、マネジャー教育が重要です。また、目標に対する成果が出たら、報告書やレポートを作成して外部にアピールする、社内表彰制度を作って従業員の機運を高める、といったアイデアも出てきました。

Cグループ

インパクトホールディングス 蒔田氏:私たちのグループでは、トップ、マネジャー、従業員とセオリー通りに巻き込んでいくという話があった上で、会社によっては各会議体を通して従業員に落とし込む、トップのメッセージをフックにしていくといった、さまざまな意見が出ました。最後は、全従業員に浸透させるにはミドルマネジメントの巻き込みが重要になる、という意見で一致しています。

また、「その後の従業員の受け止め方も大事」という議論も盛り上がりました。果たして従業員にとってのメリットは何なのか。人的資本経営という言葉を「能力開発」「成長」など、従業員が受け止めやすい言葉に変えるといいのか。従業員のやる気スイッチが入りやすいよう進めていく必要があると、話が着地しました。

Bグループ

日本電信電話 山下氏:まずトップのメッセージ発信が重要だという話になりました。その方法は、メールやイベントなど、強制力が働いてきちんと従業員に伝わる形が望ましい。また、従業員それぞれにメリットがある制度や運用に組み込むこと、さらに評価やKPIが明示されることも重要な点として挙げられました。人事からの発信は硬くて、どうしても浸透しにくい。なるべくわかりやすく示し、端的に伝えることが大事だという話も出ました。

一守氏のまとめコメント

一守氏:従業員に語りかけるときも「人材資本経営キャンバス」がそのシナリオの土台になりますので、ぜひ活用してください。とはいえ「人材資本経営」は、従業員にとって実はどうでもいい話。人事や経営陣が、経営のあり方として進めるべきものであって、従業員は知っていても知らなくてもいい。だからこそ、人的資本経営に込めた思いが伝わることがポイントになってきます。そういう意味でも、人事が従業員に伝えるときには、「やさしい言葉遣い」が必要になるでしょう。

全体総括

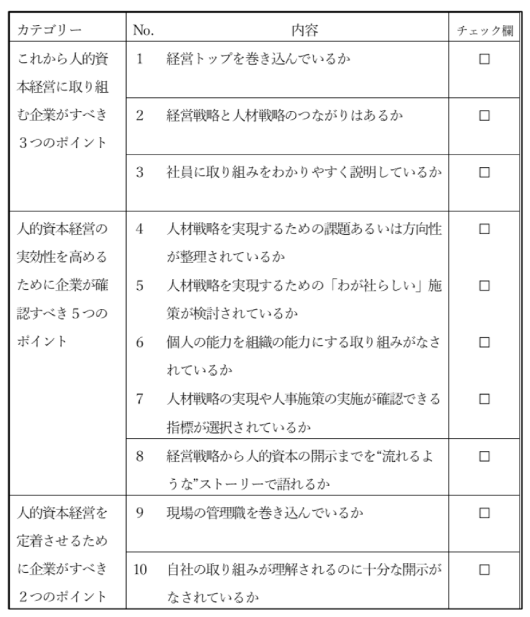

最後に本セッションの内容を受け、一守氏と山本氏が総評を行った。一守氏は「人的資本経営を効果的に進めるための10のポイント」を用いて全体を総括した。

一守氏:10のポイントは、「これから人的資本経営に取り組む企業」「人的資本経営の実効性を高めるために確認すべきこと」「人的資本経営を定着させるためにするべきこと」の3段階に区切っています。

最初のポイントは「1:経営トップを巻き込んでいるか」です。本日、参加されている方々は、すでに人的資本経営に着目し、経営トップを巻き込んで進めているようです。しかし現状として、トップが率先してやってくれないという会社もあります。その場合は、人事の方がトップを少し誘導するとうまく巻き込むことができます。

「2:経営戦略と人材戦略のつながりはあるか」については、人事戦略の3大打ち手は多様性、DE&I、ジョブ型雇用です。上場企業は2023年3月以降の有価証券報告書より「人的資本経営の情報開示」が義務づけられていますが、人的資本経営に関するサスティナビリティの項目の上位にあたるのが多様性です。しかし「従業員が多様だから、体制や仕組みを多様化する」「顧客が多様化しているから社内も多様化する」など、その重要性は企業によって違うはず。ジョブ型雇用もまた、各社で目的は異なります。つまり、多様性もジョブ型雇用も、それが何と結びついているのかをきちんと考える必要があるのです。

「3:社員に取り組みをわかりやすく説明しているか」「8:経営戦略から人的資本の開示までを“流れるような”ストーリーで語れるか」、これらは本日の2回目のディスカッションで行いました。浸透の順番について皆さんが「トップ、マネジャー、従業員」と段階的に考えていたのは良い点ですが、各社なりのやり方があると思います。例えば、eラーニングの活用、ランチ会や飲み会などで本音を語る機会を作る企業もありますね。そこで「わが社らしさ」が出せれば、エンゲージメントが高まって組織の一体感が出てきます。

人事は、机の上だけで仕事をしていてはいけません。従業員の息づかいや表情を見ることが大切なので、皆さんにはどんどん現場に出ていってほしいと思います。個人の能力を組織の能力にする鍵は、情報交換です。人と人の交わりを通して互いを知ることで、会社で起こっていることが伝播していきます。そのために、人事の方はぜひ自社の人的資本経営ストーリーを語れるようにしてほしいですね。

山本氏:本日のテーマである人的資本経営の話の中にも「従業員エンゲージメント」というキーワードが出てきましたが、会社自体が変革し成長していく中で、人事の方々は従業員への向き合い方について考えていらっしゃると感じました。

そんな中、一つのソリューションとしてアプリの活用があります。例えば、海外の従業員の声を聞くため、すきま時間に英語学習をするため、サンクスカードを送るため、あるいは従業員アンケートをとるため……。従業員エンゲージメントを高めるために、多くの企業でさまざまな用途でアプリが使われています。

すきま時間に何となく開いてしまうのが、アプリの特徴です。アプリを開けば、経営陣のメッセージや他部署の従業員の体験談といった情報が自然に目に飛び込むようにできます。中にはエモーショナルな動画や音声コンテンツなどで社長のメッセージを届けている企業も増えています。リアルとデジタルをうまく融合させれば、人的資本経営をさらに効果的に進められるのではないでしょうか。

本セッションのまとめ

| 一守氏による問題提起 |

|

|---|---|

| ディスカッション |

人的資本経営ストーリーを描くには

人的資本経営のストーリーを社内に浸透させるには

|

|

|

当日知見をご共有くださった皆さま

有識者・プロフェッショナル

-

一守 靖氏

事業創造大学院大学事業創造研究科 教授 -

山本 崇博氏

株式会社ヤプリ 取締役執行役員

大手・優良企業の人事リーダー (社名50音順)

- いすゞ自動車株式会社

- インパクトホールディングス株式会社

- エーザイ株式会社

- エプソンアヴァシス株式会社

- 株式会社MTG

- オリックス・システム株式会社

- 亀田製菓株式会社

- 株式会社Jストリーム

- 大和ハウス工業株式会社

- 株式会社電通ジャパン・インターナショナルブランズ

- 中村留精密工業株式会社

- 日本電信電話株式会社

- 日立建機株式会社

- ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社

- 株式会社ベネッセコーポレーション

- 株式会社三菱UFJ銀行

- 株式会社明治

- 株式会社ワークスアプリケーションズ

Yappliは、アプリ開発・運用・分析をノーコードで提供するアプリプラットフォームです。導入企業は650社を超え、店舗やEコマースなどのマーケティング支援から、社内や取引先とのコミュニケーションをモバイルで刷新する社内DX、バックオフィスや学校法人の支援まで、幅広い業界の課題解決に活用されています。