持続的成長を実現するサクセッション・プラン

~優れた経営人材を輩出し続けるために人事トップがすべきこと~

石川 淳氏(立教大学 経営学部 教授)

辰口 健介氏(株式会社マネジメントサービスセンター グローバルサービス部 チーフコンサルタント)

日本語で「後継者育成計画」と訳されるサクセッション・プラン。近年は「経営層の後継者育成」に加えて「人材をプールしておくための施策」全体を指し、外部役員を含めた指名委員会を設置してサクセッション・プランを策定する企業が増加している。しかし、次世代候補者の選定までは着手できていても、育成や5年後、10年後の候補者選び・人材プールまで落とし込めている企業は多くはない。

1月28日に開催された「HRカンファレンス2025-冬-」では、立教大学副総長であり経営学部教授の石川淳氏、人材アセスメントやリーダーシップ開発を行う株式会社マネジメントサービスセンター(以下、MSC)の辰口健介氏からの問題提起と現状報告を受けて、日本企業を代表する人事リーダーたちがサクセッション・プランについて語り合った。

【解説】

サクセッション・プランとは|人事辞典『HRペディア』

- 石川 淳氏

- 立教大学 経営学部 教授

- 辰口 健介氏

- 株式会社マネジメントサービスセンター グローバルサービス部 チーフコンサルタント

- 辰口氏によるキーワード整理:サクセッション・プランの6つのプロセス

- 石川氏による問題提起1:今の時代に求められるリーダーシップとは

- 石川氏による問題提起2:シェアド・リーダーシップを実現するにはトップダウンの施策が必要

- 石川氏、辰口氏の質疑応答

- 辰口氏による問題提起1:次の候補者選びの準備は進むも、仕組み化はされていない

- 辰口氏による問題提起2:課題はサクセッション・プランの各段階で発生する

- 辰口氏の提案:リーダーが取り組むべきことを現経営陣と特定することで、求められる要素が見えてくる

- グループディスカッション:各社のサクセッション・プランについて

- 感想・質問

- 全体総括

- 本セッションのまとめ

- 当日知見をご共有くださった皆さま

辰口氏によるキーワード整理:サクセッション・プランの6つのプロセス

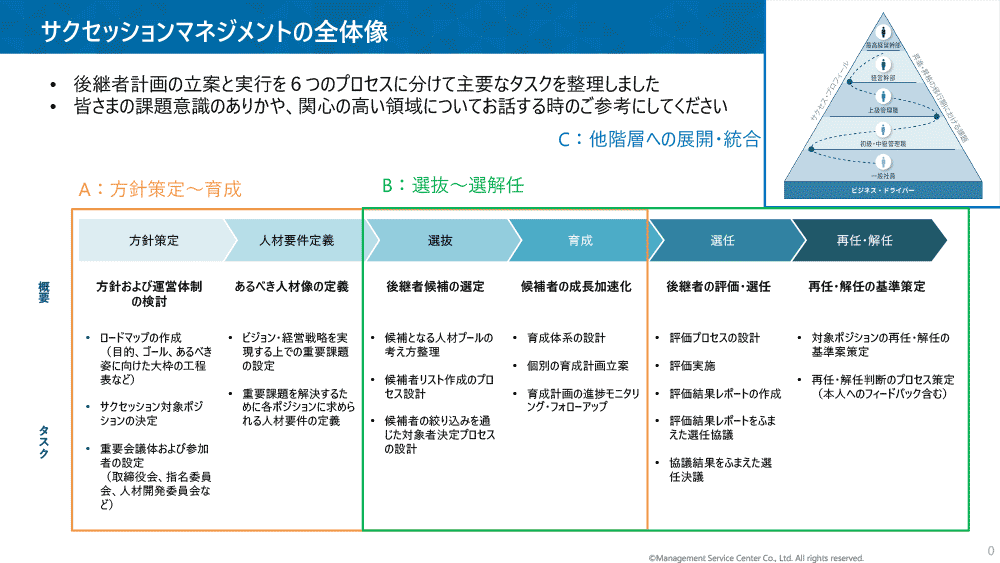

石川氏の登壇の前段として、辰口氏がサクセッション・プランにおけるプロセスの全体像を解説した。同社ではサクセッション・プランを「サクセッションマネジメント」と呼んでいる。なぜなら、プランは「=計画」とイメージされやすいためだ。

辰口氏は、計画を作って終わりではない点を強調した。

「大切なのは計画だけでなく、それを実行して回し続けることです。『継続的なサクセッション(継承・相続)を組織としてマネジメントできる仕組み』を作ることが重要なのです」

MSCではサクセッション・プラン(サクセッションマネジメント)を大きく6つのプロセスに分けている。

(1)方針をどのように策定して育成につなげていくのかという「方針策定」、(2)会社が求めるリーダー像を明らかにしていく「人材要件定義」、(3)プロセス設計を含め候補者を選定する「選抜」、(4)選定した人材をどのような育成プールに乗せていくのか、また候補者の優先順位を設計する「育成」、そして評価プロセスの設計やフィードバックなどの(5)選任、(6)再任・解任の6つだ。

加えて重要なのが、これらのプロセスを他階層へも展開し統合していく必要性である。

「今後、労働力人口が減少する中でプールできる人材の枯渇が予想されます。直近の候補者を選定するだけではなく、5年先、10年先の会社を担う人材を計画的に育てていくには、課長層や一般職のレベルからポテンシャル人材を早期に発掘していくこと、専門的な要素をエッジを利かせて育成していくことを視野に入れなければなりません」

これらのプロセスをもとに、各テーブルで参加者それぞれが抱える課題などを話し合う時間が設けられた。

石川氏による問題提起1:今の時代に求められるリーダーシップとは

サクセッション・プランでは、最初にロードマップを策定し、その企業にとって必要なポジションやそのポジションに求められるリーダーシップと人材要件を定義していく。リーダーシップと多様性を研究する石川氏は、リーダーシップについて以下のように問題を提起した。

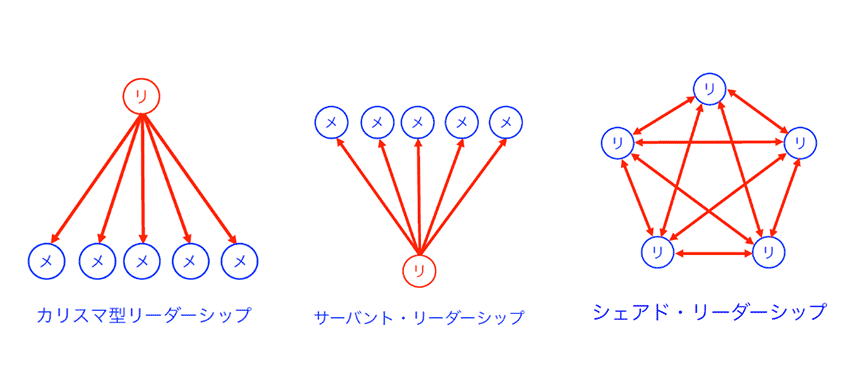

「時代により、求められるリーダーシップは変化します。一般的にリーダーシップは上司が持つものであり、誰にでも発揮できるものではないと考えられがちです。さらには、『性格的に向いていない』といった見方をされることもあります。ここで想定されているリーダーシップは、多くの人の上に立つカリスマ的な能力や、役職による権限があって発揮されるもの。これまでの研究でも、カリスマ型リーダーシップ、サーバント・リーダーシップなど、人の上に立つリーダー像が研究されてきました。しかし、今の時代にこれらのリーダーシップだけで組織をけん引できるでしょうか」

現代のリーダーシップを語るときに、着目したいのが「VUCAの時代」である点だ。VUCA は、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字から成る、将来の予測が難しい状態を指す。こんな時こそ適切なビジョンを示すことができる力強いリーダーが求められるが、VUCAの時代では過去の成功体験が通用しないことが多い。

「新型コロナなどのようなパンデミックが起こる可能性は今後もあり、企業が想定していない事態に直面することも考えられます。過去の成功体験が通用しない事態においては、トライ&エラーを繰り返して学習を重ねていくしかありません。しかし、一人の学習能力には限界があります。状況に合わせて、その事態の対処に適した強みを持つ人材がリーダーシップを発揮する――『全員によるリーダーシップ』という考え方が、シェアド・リーダーシップです」

複数のリーダーが存在することに対して、疑問や否定的な反応があることを述べた上で、石川氏は「そもそもリーダーシップとは何か?」と問いかけた。

「1920年以前、リーダーシップ論ではまず権力が強調され、次にリーダーシップを発揮する人の資質が着目されるなど、リーダーは選別されるものでした。そこから組織を導き維持する行動に焦点が当てられ、リーダーが育成されるようになります。1980年代から90年代には組織の貢献意欲を引き出す行動が注目されましたが、2000年代以降は周囲への影響力に目が向けられています。今、リーダーシップの世界的な定義は『共通の目標達成に向けてリーダーがメンバーに及ぼす影響力』なのです」

ここで言う「影響力」には、困っているメンバーの話を聞いたり手を差し伸べたりすることも含まれており、目標達成に資する影響力がリーダーシップであるとされている。

石川氏による問題提起2:シェアド・リーダーシップを実現するにはトップダウンの施策が必要

石川氏は、シェアド・リーダーシップは「ある・なし」ではなく、レベルの問題だと語る。若年層のうちからリーダーシップは育成できる、そして、組織のシェアド・リーダーシップのレベルが上がるとエンゲージメントも上がる、というのが石川氏の見解だ。

「シェアド・リーダーシップは、自転車の運転のようなものです。練習をせずに乗れる人もいますが、基本的には練習しなければ乗ることは難しい。しかし、練習をすれば多くの人が乗れるようになります。若年層のうちから練習、つまり育成されれば、多くの人がリーダーシップを発揮できるのです。

ただし、メンバーのリーダーシップを育成したからと言ってシェアド・リーダーシップが自然発生するわけではありません。逆説的ではありますが、シェアド・リーダーシップを発揮できる組織を作るリーダーが必要です。経営者でなくとも、部長層、課長層がトップダウンでシェアド・リーダーシップのある組織にしようと行動しなければ、実現は難しいでしょう」

では、シェアド・リーダーシップを実現するためにリーダーはどのようなリーダーシップを発揮する必要があるのか。

「効果的なリーダーシップを発揮するためには、まずは基本を抑える必要があります。その基本は五つあります。一つ目は、自分を知ること。特に『自分では気づいておらず、他者は気づいている自分の苦手なところ』を知ることが重要です。二つ目は、周りを知ること。相手がどのような価値観を持っているのかを知らなければ、リーダーシップは発揮できません。三つ目は、方向性を共有すること。無理強いではなく、『こちらの方向にみんなで向かっていこう』と話せるスキルが求められます。四つ目は、評価をするだけでなく自らも行えること。五つ目は、良心に従うこと。私は、これがとても大切だと思っています。

五つの基本に加え、リーダーシップが効果を発揮するためには、事業といった外部環境要因、企業カルチャーなどの内部組織要因という二つの影響を受けている本人の性格を含めた要因が関係してきます。

これらの要因にマッチした人材を育成するには、まずは経験が必要です。成功時と失敗時の要因を追究し、学習機会を計画的に与えていくことでリーダーシップが育つのです」

石川氏、辰口氏の質疑応答

石川氏の発表を受け、辰口氏から二つの質問があった。

辰口氏:シェアド・リーダーシップを発揮させるためには、トップダウンでなければならないのはなぜでしょうか。

石川氏:若い方はものすごく空気を読みます。リーダーシップを発揮できる人でも、「今は発揮しないほうがいいんじゃないか」と感じると動きません。組織内に「自由に発言してよい」「ダメなことは理由をきちんと説明する」「リーダーを育成する」といったカルチャーがなければ、自然にリーダーシップを発揮することはあまりないでしょう。このカルチャーを作るのが組織内のトップにとって重要な役割なのです。

辰口氏:シェアド・リーダーシップを発揮するにはどのような力に着目し、伸ばしていくとよいのでしょうか。

石川氏:育成する側が気を付けるべきなのは、育成が自分の重要な仕事であることを意識することです。どんな人でも苦手なことはあります。それは部下に任せて、きちんと敬意を払う。自分の得意な領域も、少し部下に任せられるといいですね。

一方で、育てられる側にとって大切なのは、自分の強みを生かすことです。最新の調査では、「〇〇型リーダーシップ」をまねするよりも自分の強みを影響力として生かしたほうが効果的という結果が出ています。ただ、若い人は自分の強みを知らないことが多いため、上司がそれを生かせるように動かなければなりません。ダメなところを指摘するだけではなく、強みを引き出すことが大きな効果を生みます。

辰口氏による問題提起1:次の候補者選びの準備は進むも、仕組み化はされていない

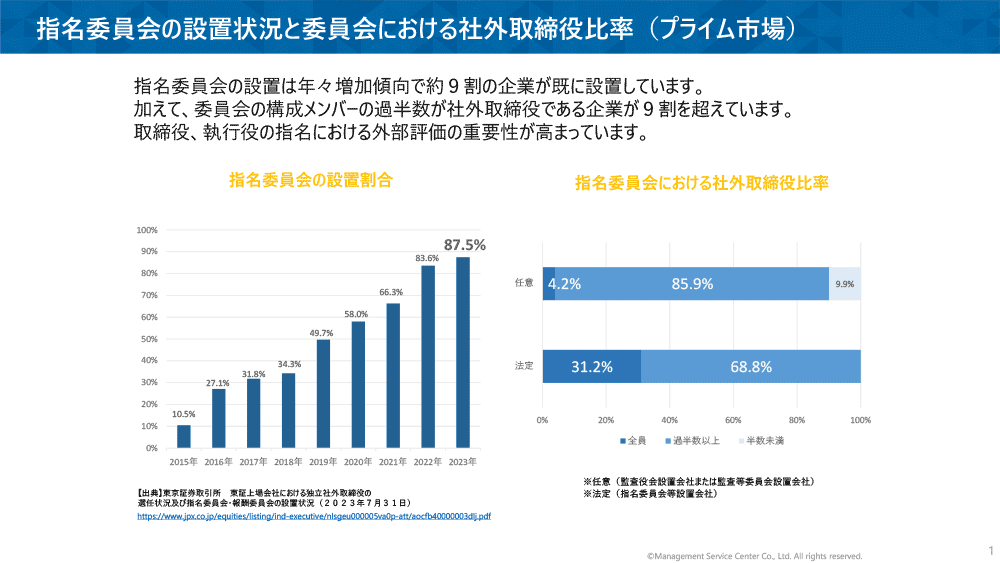

辰口氏は、サクセッションを取り巻くマクロ環境として、企業が取り組んでいるサクセッション・プランについて解説。プライム市場のデータを参考に、現状の課題を掘り起こした。

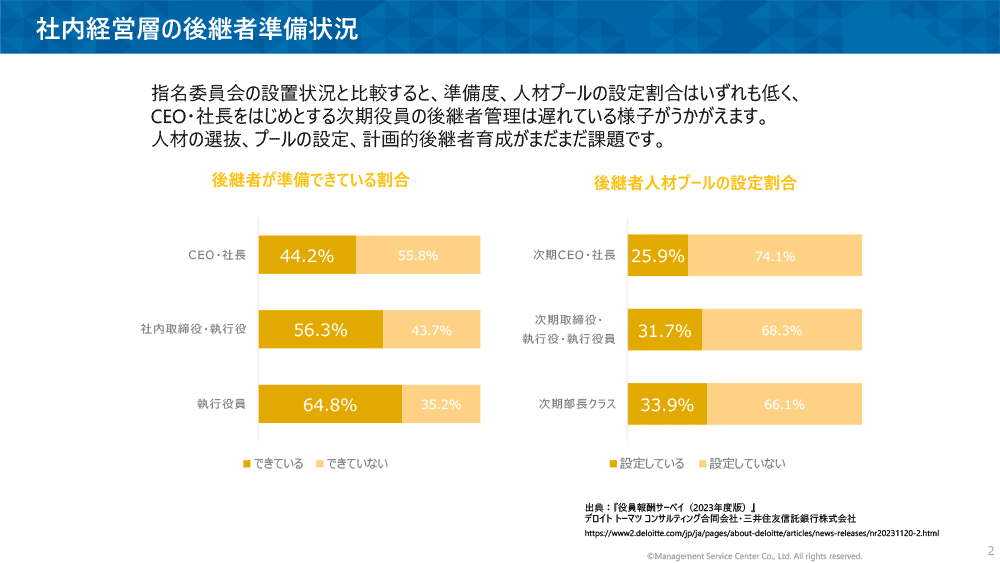

サクセッション・プランにおける指名委員会の設置事例は年々増加傾向にあり、2023年7月時点で約9割の企業がすでに設置を完了している。そのうち9割は、社外取締役が過半数を超えた委員会となっている。経営層の後継者の準備状況は、執行役員の候補者が6割以上、CEO・社長が5割前後という結果だった。

ここで辰口氏が着目したのは、「プール人材の準備度」だ。

「次の次の後継者候補を複数名準備できている企業は、3割前後。次の候補者は見えていても、この仕組みを回し続けて、またその次の候補者までプールするところまではできていません。プール人材をどのように増やしていくのか。スピード感を含めて、難しい課題を抱えていると言えるでしょう。

加えて2040年の労働力人口を見ると、35~44歳というこれからの経営人材になり得る層の母集団が減っていきます。人材の流動化がさらに進み、候補者が自社に居続けてくれるのかといった課題も出てきます。今の段階から計画的に仕組みを作り、磨いていかないと、人材環境はさらに厳しくなっていくと予測されるのです」

辰口氏による問題提起2:課題はサクセッション・プランの各段階で発生する

MSCが整理するサクセッション・プランは6つに分かれるが、MSCがコンサルティングを行う各企業からは、それぞれの段階で悩みが寄せられている。

「(1)方針策定」と「(2)人材要件定義」では、合併や中長期計画の策定といった段階で発生する人材要件の見直しが課題に。また、ミッション変更に伴い人材要件が毎年変わるため、運用が回らないという組織もある。

「(3)選抜」の段階では、役員によって考え方や力の入れ方にばらつきがある点が課題となる。それぞれの役員の目線合わせに苦労する企業も多いようだ。

「(4)育成」に関する相談は最も多く、辰口氏は「ベストの施策はないかもしれません」と言う。予算が限られる中で、個別や集合での能力開発をどのように行うのか。多くの企業が着目するストレッチミッションについても、ゴールの設定に課題を抱えている。

「(5)選任」に関しては、候補者をよく知らない社外取締役にもわかりやすいロジックで、いかに納得性の高い選任プロセスにするのかも考えなければならない。

「(6)再任・解任」も同様だ。現任の経営幹部が納得いく形でポジションを離れ、サポートに回る体制を築くために、人事は何をすべきか。再任・解任の段階に至ってから考えるのではなく、次の経営人材の育成が今の経営陣の役割である点をコミットしておくことが肝要だ。

辰口氏の提案:リーダーが取り組むべきことを現経営陣と特定することで、求められる要素が見えてくる

各段階で発生する課題は企業によってさまざまだが、最初の段階で「ビジネス・ドライバー」を特定することを辰口氏は推奨する。ビジネス・ドライバーはMSC特有の言葉で、簡単に言うと「リーダーが解決しなければならない課題」を指す。

「漠然とした状態で人材要件を定義しようとすると、意見のすり合わせが難しくなります。なぜなら、ビジネスに対する認識が人によって異なるほか、短期を重視するのか長期を重視するのかで意見が変わってくるからです。

中長期でリーダーは何に取り組み、何を解決しなければならないのか。その点にフォーカスして特定するプロセスを経ると、次のリーダーに求められる要素がわかりやすくなります。経営陣との進捗確認もしやすくなるでしょう。個別の育成は人事が主導して進めていく形で、経営戦略と人事戦略を連動させることが可能です」

グループディスカッション:各社のサクセッション・プランについて

Aグループ

学研ホールディングス 小林氏:Aグループでは人材要件の策定について議論しました。当社の事例として、他社事例を参考に人材要件を選出してみたところ、一般的なリーダー像になってしまったことから、自社の独自要件を言語化することに注力したことを報告しました。グループ内からは、策定した人材要件をブレイクダウンし、職務に応じた専門性を加えることで下の階層も作れるのでは、とのアドバイスをいただきました。

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 東氏:当社では経営人材の候補者を役員会でレビューする年3回の人材会議を実施しており、1回目では候補者の特定と育成プランのディスカッション、2回目では女性候補者の可視化と人数拡大のための施策の検討を行い、3回目では育成の進捗と成果を共有し、翌年の施策につなげています。その間、育成プランの立案と実行を人事がサポートしています。候補者が計画的に育成され、次のステップに進めるように、人事としてプロセスを作るだけでなく、実行の支援と、その進捗を見て改善していく予定です。

Bグループ

日清製粉グループ本社 村田氏:Bグループでは2社が実際にサクセッション・プランを回しており、人材要件の策定、育成計画への落とし込みなどが参考になりました。「人材要件はあくまでも要件であり、策定に時間をかけるのではなく、具体的に人を当てはめて育てていくことを考えるべき」との話が非常に印象深かったです。育成に関しては年間で計画を立ててシステマチックに進めており、計画を計画で終わらせないために中間レビューを設け、計画通りに進んでいない箇所を指摘することも行っているとのこと。また、役員の処遇・報酬の変動にもつながるようにして責任を持たせるなど、実効性をいかに高めていくかが重要であるということが良くわかりました。

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 東氏:当社のサクセッション・プランでは、本人が経営人材の候補者であることを認識した上で上席者と共に育成プランに取り組み、その達成度を評価しています。候補者としての自覚があることで達成率は上昇し、育成プランが未達成となるリスクを軽減することができました。さらに、コンサルタントによるインタビューなどにより定性的にも評価できるようにしています。

Cグループ

サッポロビール 吉原氏:育成方法について議論しましたが、アサインメントの話に収れんしていきました。指名委員会でCEOや執行役員クラスを指名する場合、どの業務に狙いをつけてアサインするのか、その肩書のままでストレッチミッションを設定するのか。例えばCFOが次期CEO候補となる場合、現場を経験してほしいが実務がある状況でそこまでできるのか、といった点です。

育成会議の中で「この人は今忙しいからアサインは難しい」と反対意見があったとき、「では来年は必ずお願いします」と伝えれば、1年という期間があったのにアサインできる状態にできてない、という言い訳はできないだろう、といった具体例も上がりました。加えて「シェアードFTE」という考え方も話題に上り、フルアサインが難しい場合に「20%だけ経営企画の業務を経験させる」という考え方が、興味深いと思いました。

Dグループ

カルチュア・コンビニエンス・クラブ 熊田氏:次世代リーダーの育成をテーマに、グループ内で議論いたしました。スピード感を持って育成する場合は海外拠点での経験や事業をまたいだタフアサインメントなどの手法が有効であるが、該当部署が候補者を抱えてしまうこともあるため、トップダウンで決めていくことが重要だという意見をいただきました。

同時に、中長期の育成については、レイヤーごとに異なるものの、自主的に研修に行かせることが肝であることや、進捗状況を可視化すること、課題感を明確にした上でのコーチングやフォローアップも有効であるなどの声も聞くことができました。いずれにしても、どのレイヤーをターゲットとしていつまでに何をゴールとするか、そのためにどのような手法を使うのかをまずは整理、検討していくことが重要である、という話になりました。

Eグループ

GMOペイメントゲートウェイ 稲山氏:次世代リーダーの人材要件と基準を誰がどのように決めるかをテーマに議論しました。最近社長交代を経験された企業の事例では、サクセッション・プランを策定していくというよりも、緊急措置的に候補者からベースとなる人材要件に沿った人を選出して見極めていったとのこと。対外的な説明責任を果たすためにも、しっかりとした人材要件の議論や選抜は必要なので、要件定義についても議論しました。ベースの要件には共通項がありつつも、ビジネス経験や実績、求心力といった企業ごとに重視すべき項目は異なることがわかりました。

育成施策として、社内ベンチャーの起業・子会社立ち上げによる創業体験や、それらの成功度合いによって実績を見ることも有効との議論がありました。また、候補者にはビジネスのトップの経験をしてほしいけれど、ローテーションは企業にとって難しい面があり、機会作りの重要さと難しさが議論となりました。

感想・質問

グループディスカッションの後は、質疑応答が行われた。

サッポロビール 吉原氏:経営者の具体的な育成方法を教えてください。

石川氏:経験を積んでいくことが大切ですが、まずはその企業を成功に導く要件を確定することが先決です。成功要件はビジネスや企業によって異なり、成功するにはどのような組織になるべきなのか、いわゆるビジョンやカルチャーを実現するための要件を明確にする必要があります。また、経験後のフィードバックも大切ですが、ここが欠けているケースが意外に多い。失敗でも成功でもフィードバックしていくことが育成につながります。

天満屋 元治氏:タフアサイン後にうまくいかなかった場合のフィードバックで、次のチャンスをつかんでもらうための仕組みや留意点はありますか。

石川氏:いくつかありますが「本当にフィードバックになっているか」は留意すべき点です。1on1は良い機会ですが、一方的な説教や言い訳で終わっていることも少なくありません。フィードバックの目的は、たった一つ。相手の成長です。フィードバックに特別な才能は必要なく、訓練を積むことで「成長を促すためのフィードバック」ができるようになります。

また、「上から下へ」だけではなく「下から上へ」のフィードバックも有効です。それができるカルチャーがあり、それをシステムに落とし込むことが重要です。

全体総括

辰口氏が「皆さんが直面している課題は、個別具体的な話であるにもかかわらず、それぞれに学べることが多い」と感想を述べた上で、石川氏が総括した。

石川氏:サクセッション・プランはジョブディスクリプションが明確なアメリカから入ってきた考え方です。自社がどこまで職務要件を明確化できるのか。または、する必要があるのかを、あらためて明らかにしていく必要があります。

また、人事から見るサクセッション・プランは、従業員側から見ると自らのキャリアプランです。そのポジションに就くにはどの能力をいつまでに身につければよいのか。明確な目標を若年層や中堅層に提示できる点も、サクセッション・プランの効果です。選別のためのプランではなく、育成や能力開発に結びつけた施策としてほしいですね。

本セッションのまとめ

| 辰口氏によるキーワード整理 |

|

|---|---|

| 石川氏による問題提起 |

|

| 辰口氏による問題提起 |

|

| 辰口氏による提案 |

|

| ディスカッション |

|

|

|

当日知見をご共有くださった皆さま

※所属や役職は「HRカンファレンス2025-冬-」開催時のものです。

有識者・プロフェッショナル

-

石川 淳氏

立教大学 経営学部 教授 -

辰口 健介氏

株式会社マネジメントサービスセンターグローバルサービス部 チーフコンサルタント

大手・優良企業の人事リーダー (社名50音順)

- 株式会社ARISE

- 株式会社NTTファシリティーズ

- 大塚化学株式会社

- オリックス生命保険株式会社

- 株式会社学研ホールディングス

- カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

- カルビー株式会社

- 株式会社グリーンズ

- 株式会社ゲオホールディングス

- コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社

- サイボウズ株式会社

- サッポロビール株式会社

- 参天製薬株式会社

- GMOペイメントゲートウェイ株式会社

- ジャパン マリンユナイテッド株式会社

- ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

- 住友商事グローバルメタルズ株式会社

- ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

- テクマトリックス株式会社

- 株式会社 天満屋

- 株式会社日清製粉グループ本社

- 株式会社日立社会情報サービス

- BIPROGY株式会社

- 株式会社ベイシア

- 株式会社三井住友フィナンシャルグループ

弊社は1966年の設立以来、科学的知見に基づく専門性を活かし、企業の人材育成やリーダーシップ開発に取り組んできました。

50年以上の研究と実績をもとに、リーダーの選抜・育成や後継者計画を推進し、企業価値の向上に貢献しています。さらに、米国DDI社と連携し、グローバルに活躍する人材の発掘・育成を支援しています。