人事トップが今こそ向き合うべき「人事ポリシー」

"攻めの人事"を加速させるための"自社らしさ"を問い直す

島貫 智行氏(中央大学大学院 戦略経営研究科(ビジネススクール) 教授)

大矢 雄亮氏(株式会社グロービス グロービス・コーポレート・エデュケーション ディレクター)

経営と現場をつなぎ、人事施策やマネジメントに一貫性と納得感をもたらす「人事ポリシー」。曖昧なままでは、各種施策の矛盾や現場の判断にばらつきが生まれ、結果として従業員の会社への信頼を損なう可能性がある。その重要性を認識しながらも、多くの企業が「明確に言語化できていない」のが現状である。企業は今後、人事ポリシーをどのように捉え、策定し、浸透させていけばよいのだろうか。

8月1日に開催された「HRカンファレンス2025-夏-」では、中央大学大学院教授の島貫智行氏、人材育成と組織開発の両面から企業の経営戦略の実現を支援する株式会社グロービスの大矢雄亮氏による現状分析・問題提起を受け、日本を代表する企業の人事リーダーたちが人事ポリシーについて語り合った。

【解説】

人事ポリシーとは|人事辞典『HRペディア』

- 島貫 智行氏

- 中央大学大学院 戦略経営研究科(ビジネススクール) 教授

- 大矢 雄亮氏

- 株式会社グロービス グロービス・コーポレート・エデュケーション ディレクター

大矢氏による問題提起:自社の人事ポリシーを言語化できている企業は多くない

冒頭、大矢氏は自社の人事ポリシーについて「実際のところ、明確に言語化できている企業は多くない」と語った。企業の人事担当者から、「当社のこれは人事ポリシーになるのか?」といった質問を受けることもあるという。「重要なテーマでありながら、まだ世の中に浸透していないからこそ、注目すべきです」と人事ポリシーについて考える必要性を伝えた。

各テーブルで自己紹介を終えた参加者に対して、まず自社の人事ポリシーの有無について質問した。全20名に挙手してもらったところ、以下のような結果となった。

- 明確に人事ポリシーと言えるものがある:3名

- 「これかもしれない」といったものならある:4名

- 人事ポリシーと言えるものはない:半数以上

大矢氏の予測通り、人事ポリシーが明確でない企業が多いという現状が浮かび上がった。

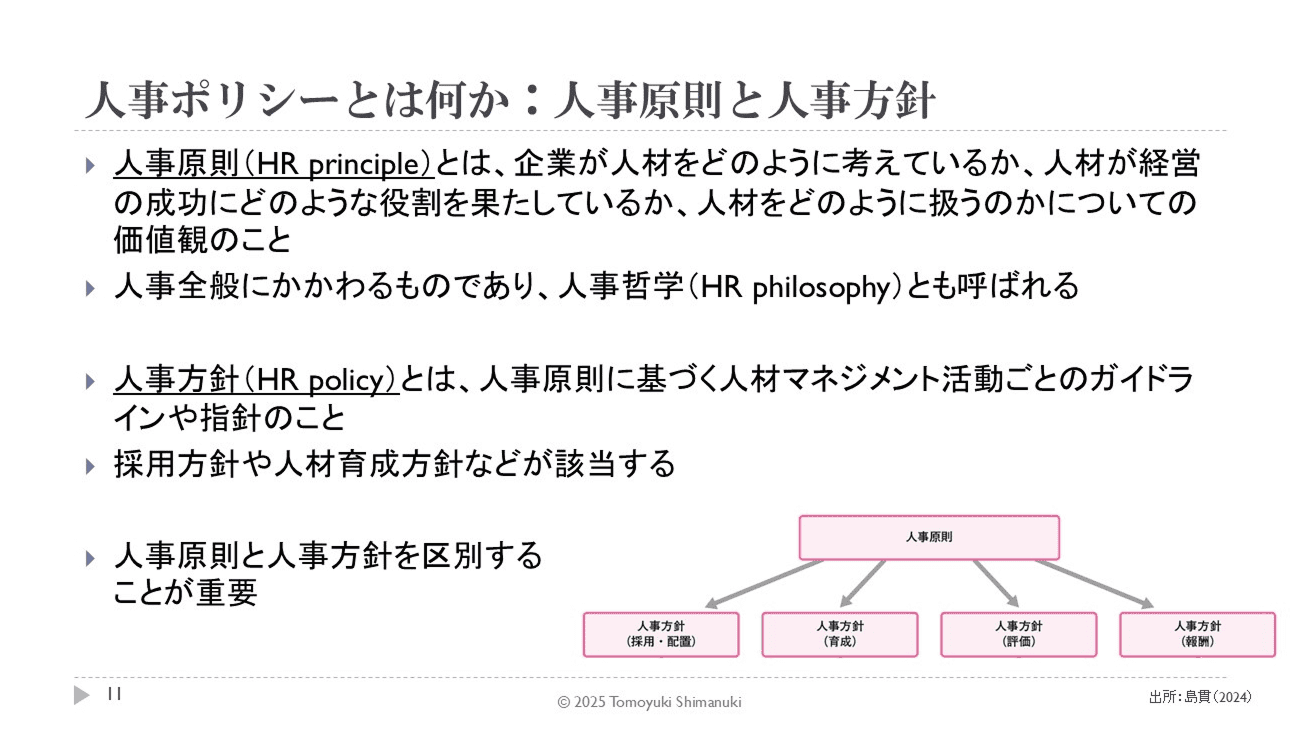

島貫氏による問題提起1:人事ポリシーを人事原則と人事方針で捉える

続いて中央大学大学院教授の島貫氏が、「人事ポリシーとは何か」という問いから始め、人事ポリシーに対する考え方をあらためて解説した。

「実務では『人事ポリシー』という用語がよく使われますが、アカデミックな観点からは、『人事原則(HR principle)』と『人事方針(HR policy)』の二つに区別されています。

人事原則(HR principle)は、人材に対する価値観にあたり、会社として人材をどのように扱っていくのかを言語化したものです。人事哲学(HR philosophy)と呼ばれることもあります。

人事方針(HR policy)とは、人事原則に基づいた人材マネジメントの機能ごとの指針となります。例えば、採用方針、育成方針、評価方針、報酬方針と呼ばれるものです。

企業によって人事ポリシーの呼称や意味がやや異なるかもしれませんが、本日は『人事ポリシー=人事原則+人事方針』と捉えて議論を進めましょう」

基本的な位置づけを確認した上で、島貫氏は「現状の課題」を挙げた。

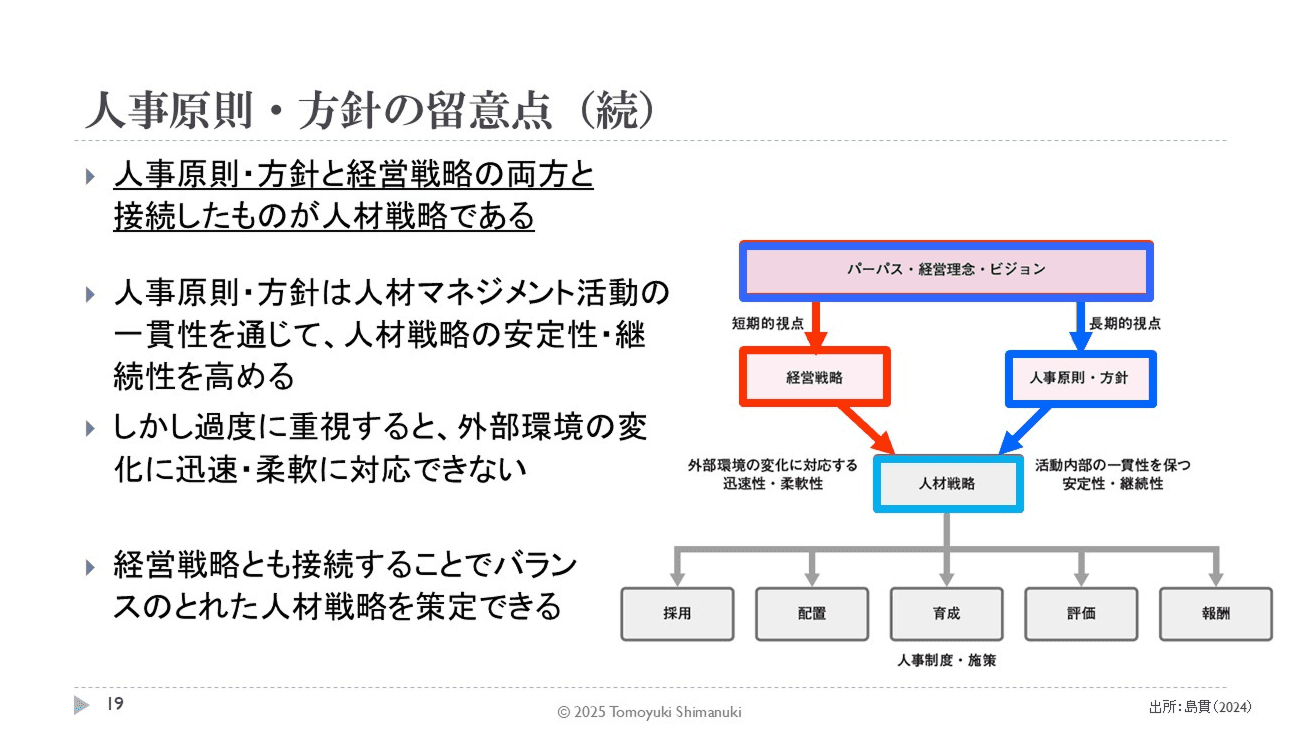

「経営戦略と人材戦略の連動は、企業成長に欠かせません。しかし、短期視点で策定される経営戦略と人材戦略を連動させ過ぎると、経営戦略が変わるたびに人材戦略も変わってしまう可能性があります。そこで長期視点から人材戦略の軸足となるのが、人事ポリシー(人事原則と人事方針)です。経営陣と従業員、組織と個人の関係性に対する企業の考え方を示すものでもあります。

新入社員研修やローテーションの方法、1on1の設計などはあくまでも制度であり施策。幹の部分から枝葉に向けて『原則→方針→制度・施策』と考えていくことで、一貫性のある人事制度・施策を実践することができます」

島貫氏による問題提起2:人事ポリシーは、経営戦略ではなく、パーパスや理念とひもづける

島貫氏は続けて人事ポリシーの意義を五つ挙げた。

- (1)期待貢献の明確化

- (2)人事施策の相乗効果

- (3)人材ポートフォリオ

- (4)現場主導による全社最適化

- (5)人事部門の組織能力

「一つ目の『期待貢献の明確化』は、人事ポリシーを策定することで、会社や経営層から従業員への期待が伝わるようになることです。もし人事制度や人事施策が一貫性を欠いて従業員が矛盾を感じると、会社への信頼を低下させてしまいます。人事原則から人事方針に落とし込んで一貫性のある制度・施策をつくることで、従業員は人事制度・施策から自らへの期待貢献を明確に理解できるようになります。

二つ目は『相乗効果』です。ローテーションやインターンシップ、1on1、ボーナスなどの人事施策どうしの整合性を図るのはかなり難しいことです。しかし、人事ポリシーのレベルで整合性をとっておけば、個々の施策に展開しても一定の整合性が図られるので、相乗効果も生まれやすくなります。

三つ目は『人材ポートフォリオ』としての意義。正規雇用やパートタイムなど、異なる就業形態における制度の関連性を意識している企業は少ないですが、人事原則・人事方針に基づいた制度設計は極めて重要です。会社全体の人事原則に基づいて就業形態ごとの人事制度が設計されていれば、現場の店長が、正社員とアルバイトから給与制度や評価制度、人材育成に関する質問をされても一貫性のある対応ができます。

四つ目は『現場主導による全社の最適化』です。昨今、HRBPに代表されるように現場主導の人事管理が増えています。事業部の特徴に合わせて人事制度を変えるなど、現場からは運用の自由度を高める要望もあるでしょう。人事原則・方針は、現場における運用の何を許容し、何を認めないのかの判断基準になります。

そして最後は、『人事部門の組織能力』。会社が大きくなると人事部門は細分化され、機能分化します。その中で人事部門全体としての意思統一を図る上では、人事ポリシーが有効です。人材に対する価値観を共有・継承しやすくなり、人事の組織力も維持されていきます」

五つの意義に加え、島貫氏が挙げたのが「人事ポリシーは経営戦略から導かれるものではない」という点だ。人事ポリシーは安定性・継続性が重視される長期的なものであり、経営戦略は外部環境の変化などに応じた柔軟性が重視される短期的なものである。

「経営戦略と人事ポリシー(人事原則と人事方針)の双方から考えることで、安定性と柔軟性のバランスのとれた人材戦略を策定することができます」

質疑応答1

島貫氏の発表を受け、参加者との質疑応答が行われた。

アイスタイル 勝並氏:頻繁に変わるものではありませんが、パーパスやビジョンは時代とともにゆるやかに変化し、あるタイミングで刷新されることがあります。人事ポリシーはどのタイミングで変わるのでしょうか。あるいは、変わらないのでしょうか。

島貫氏:パーパスやビジョン、経営理念が変われば、人事ポリシーも変化していきます。

エプソン販売 青木氏:人事ポリシーは、経営戦略や人材戦略の影響を受けない独立したもの、という話でした。しかし、同列レイヤーにある経営戦略や下部レイヤーにある人材戦略などの影響を受けて、変わらざる得ない場合もあると思います。その場合のバランスはどうとるのでしょうか。

島貫氏:経営戦略や人事戦略に揺さぶられても、人事の価値観としての人事ポリシーがブレてはいけません。人事ポリシーは、パーパスやビジョン、経営理念にひもづけて考えることが重要です。

大矢氏による事例紹介:その会社の文化が見える4社の人事ポリシー

大矢氏からは、WEBサイトに人事ポリシーが紹介されている三つの企業と自社の事例が紹介された。

成果重視の企業や従業員の幸福を最上位に掲げる企業など、複数企業の人事ポリシーを見渡す中で、それぞれに各社の「らしさ」が表現されていることを確認した。

大矢氏は最後に、自社の人事ポリシーにも触れた。グロービスでは人事ポリシーがうまく機能しており、基本精神に書かれている「自由と自己責任」というキーワードを、経営層や従業員がよく理解しており、制度や施策にもその精神が落とし込まれているという。

「当社では何かを決めたり考えたりするときに、従業員間で『自由と自己責任の観点から考えるとこうだよね』という会話をよくします。制度や施策にもその精神は反映されており、例えば我が社には出張申請がありません。自分が必要だと思ったら、上司の許可を得ずに出張に行くことができます。それは人事ポリシーで『自由と自己責任』が謳われているからです」

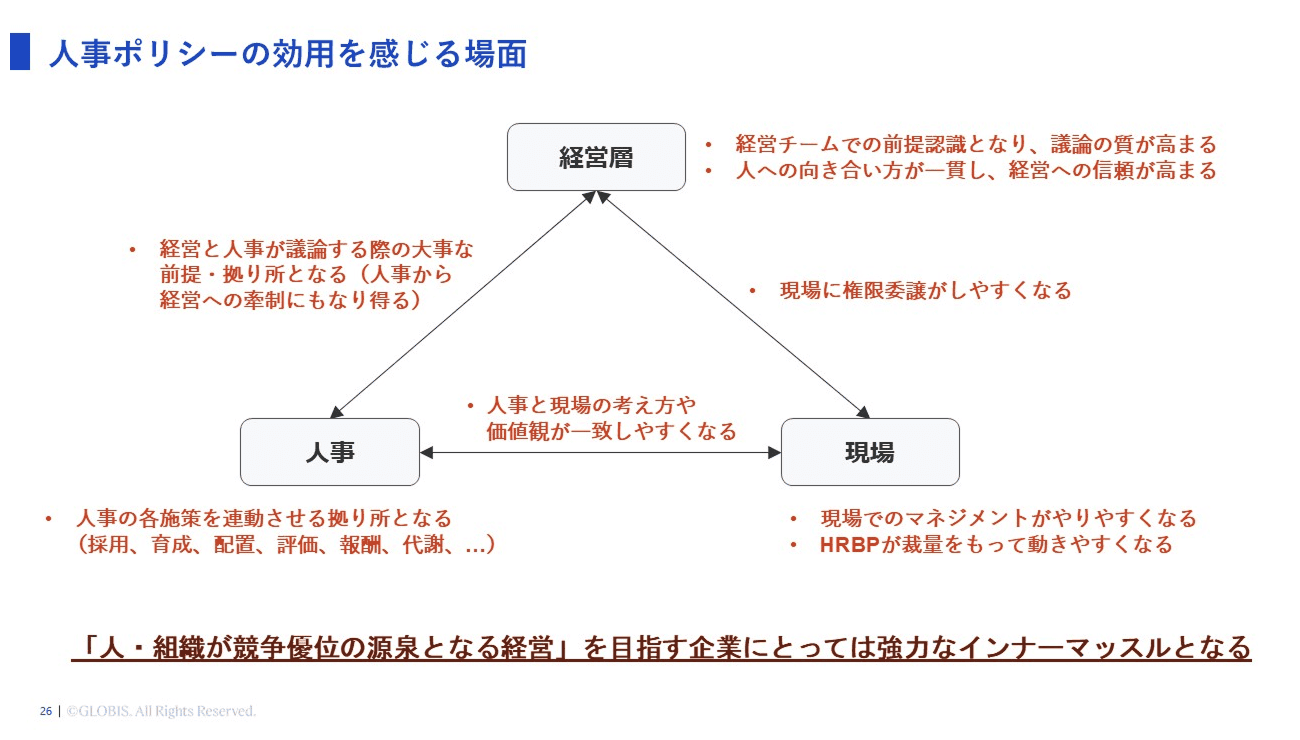

その後、大矢氏は「人事ポリシーにどのような効用があるか」を参加者に質問。「例外が発生したときの判断基準になる」「現場から施策に対して納得感が得られる」「人事は経営者側、社員側、どちらかにより寄り添うタイミングがある。その場合でも公平性を保つことができる」といった声が挙がった。

続いて大矢氏は、上記の補足や追加の利点を紹介した。

「人事ポリシーがあると『ポリシーに沿えば自由に判断していい』という効用があり、権限移譲もしやすくなります。また、経営陣からは議論の質が高まるという利点が挙がっています。経営陣同士での議論はもちろん、人事と経営陣との話し合いにおいても同様です。人事から経営陣に対して『人事ポリシーに照らし合わせると、それは少し違うのでは?』と指摘できる武器にもなるのです。

組織の理念を損なうことなく、人事に関して現場が適切に判断できる。そして、組織内で人事に対する建設的な議論ができる。こうした状況は、企業にとっての競争優位につながります。人事ポリシーはその力を安定して支えるもので、人の身体で例えるとインナーマッスルのようなものだと考えています」

質疑応答2

続いて、質疑応答に入った。

AREホールディングス 岡田氏:人事ポリシーが経営陣の意思決定におけるバランスになるという効用は、非常に重要だと感じました。そのためには、そもそも人事ポリシーに経営陣がコミットメントしていることが必要です。「人事が勝手に決めた」と言われないために、いかに経営陣を巻きこめば良いのでしょうか。

大矢氏:人事ポリシー策定の前に、まずは経営陣が思っていることを語ってもらう場をつくると良いかもしれません。「人、組織に対して大事にしていることは何か?」という内容についてディスカッションをし、その中から人事ポリシーに関連するような意見を引き出します。それらを紡いで形にしていくことで、必然的に経営陣にとっても納得感が高い人事ポリシーができていく。そういったしたたかな進め方も必要です。

グリーンズ 鈴木氏:人事ポリシー策定の過程で、経営陣それぞれの過去キャリアや経験、育ってきた文化が異なる中で、議論が止まってしまった場合、どのように落としどころを持っていくと良いのでしょうか。

大矢氏:昔話が出てきた時は逆にチャンスです。過去から続く、その企業の競争優位となる部分を人事ポリシーに含めることができます。しかし、昔の方法がすべて正しいわけではありません。「その方法、考え方は今後も適用できるものですか?」と議論することも重要です。

もともと最終決定のフェーズは、人事ポリシーに限らずビジョンや中長期計画などでも同様に難しいもの。大切なのは、関わる全員が議論を尽くしたと思えることです。一つのポイントとして、状況が許すようであれば「人事ポリシー策定の期限を区切らない」ほうが良いでしょう。期限があると、そこに合わせるために議論をし尽くせないまま収束させざるを得ないということが起こるためです。

ディスカッション1:人事ポリシー策定・見直しのポイント

続けて、「人事ポリシーの策定・見直しをする際に大事なポイントと考えられることは?」というテーマでグループディスカッションが行われた。5グループに分かれて付箋やフリップチャートを用いながら意見を出し合い、ディスカッション後は参加者が各グループのフリップチャートを見て回り、代表者がディスカッション内容を発表した。

Aグループ

日機装 大澤氏:最初に、自社が大切にしているDNAや価値観、現場で大切にしているものを把握する必要性が挙がりました。個人的に難しさを感じたのは、策定プロセスです。経営陣を巻き込み経営陣の考えを言語化する必要がある一方で、人事部門や現場の考え方をどう伝えて理解してもらうのかがポイントになると思います。また、従業員に腹落ちしてもらうには、現場の人たちにも策定プロセスに参加してもらい、わかりやすい言葉で言語化していくことが欠かせないと話し合いました。

Bグループ

TMJ 岡本氏:経営陣を巻き込んで想いや意思を反映させること、現場も巻き込んで納得性を持たせられるプロセスにする重要性について意見が一致しました。また、人事ポリシーの必要性についても話し合いました。昨今、会社と従業員との関係性が変化しており、「今」の会社と従業員の関係性・考え方をあらためて言語化できる側面があるという声もありました。

Cグループ

テルモ 本庄氏:大事なポイントとして、ビジョンとの整合性がとれているか、外部環境に対する視線がそろっているか、価値観とストーリーに一貫性があるか、といった点が挙げられました。一方で、バリューや理念がすでにある企業であらためて人事ポリシーをつくり込む必要があるのか、といった疑問も出ました。

Dグループ

ADKホールディングス 北本氏:人事ポリシーの作成を経営にコミットしていただくには、何が有効なのかを議論しました。役員報酬に入れるなどのメリットのほか、人事ポリシーがないことで起こるデメリットを見せる、資本家や社外取締役などの外圧を活用するなどして、半ば強制的に興味を持っていただく仕組みづくりが必要だろうという話になりました。また従業員に理解してもらうことも必要であり、そのためには制度・施策で示していくべきといった話も出ました。

Eグループ

参天製薬 斎木氏:長期間にわたって使えること、実効性があること、自社らしさが含まれていること、ミッション・ビジョン・バリューとの整合性があることなどが挙げられました。また、明確に人事ポリシーが言語化されていない企業では「人事の中にあるフワッとしたものを本当に言語化できるのか」といった悩みが生まれましたが、こちらについては結論が出ていません。

質疑応答3

グループごとの発表を受け、島貫氏や大矢氏への質問だけではなく、各グループの内容について気になったことなども活発に議論された。

大矢氏:理念やビジョン、バリューなどがある中で、人事ポリシーが必要かといった意見がありましたが、これについてはどのように考えますか。

参天製薬 斎木氏:理念やビジョン・バリューが報酬制度・昇給制度などと連動し、機能していれば、なくても良いと思います。ただ現実的には連動しておらず、従業員の納得感が得られないから人事ポリシーの必要性が議論されるのだと思います。

テルモ 本庄氏:採用競争力を高めるという論点でいくと、若手でも昇進や昇給の機会がある企業は人気があります。制度を実現するには昇格・昇進に関してクリアなルールが明文化されていないと難しく、その明文化には人事ポリシーが必要だと感じています。

島貫氏:人事ポリシーなしで、採用、昇進、評価、育成といったさまざまな人事制度・施策を整合的にデザインしたり、パーパスやバリューから直接的に人材戦略を策定したりするのは、現実にはかなり難しいのではないでしょうか。それゆえに、今人事ポリシーへの関心が高まっているのだと思います。

参天製薬 斎木氏:当社では現在、EVP(企業から従業員への価値提案)についても話し合っています。人事ポリシーとの関係性でいうと、どちらが上のレベルになりますか。または対等なのでしょうか。

大矢氏:内容は同じでも、企業によって呼び方が異なる可能性はあります。最終的には、自社においてはこの定義であると決めればどちらが上位の方針でも良いと考えます。

AREホールディングス 岡田氏:人事ポリシーはハイレベルな領域であるため、どのように言語化をすれば良いかをつかめていません。抽象度が高いと従業員には伝わりにくく、具体的にすると施策の話になってしまいがちです。どのような粒度で考えるべきでしょうか。

大矢氏:正解は組織ごとに異なりますが、抽象度は高くても質感を出すことが大事だと考えています。「〇〇したい」のほかに「〇〇したくない」を記載したり、基本的なポリシーを述べた後に補足で微妙なニュアンスを追記したりすることで、そうした質感が出てくると思います。

島貫氏:人事ポリシーは、企業として従業員をどのように扱うのかという価値観なので、経営層や部門長、ラインマネジャー、従業員という全体に向けて提示します。一方、従業員価値提案は、従業員体験の向上のために提供する価値を考えるものなので、人事ポリシーと区別することが多いと思います。

大矢氏:あらためて当社の人事ポリシーを読んでみても、経営陣を含む全社員に向けたものだと感じています。皆さんの議論を聞いていると、経営陣に必要性を感じてもらえるかどうかが鍵になるように思います。中長期計画を出すとき、人事制度を変えるときなど社内のイベントにひもづく形で組み込むのは、方法として有効ではないでしょうか。

全体ディスカッション:人事ポリシーの浸透・運用におけるポイント

続いて「人事ポリシーの浸透・運用におけるポイント」について参加者から意見を挙げてもらい、全体でディスカッションした。

参加者からは 「社員の理解が先にあり、そこから浸透が進む」「入社のタイミングに、腹落ちできるように伝える」「人事からの発信物には『人事ポリシーに基づき』を必ず入れる」「オールハンズミーティングやチームビルディングで、クイズのように楽しみながらの浸透プランが有効」「人事ポリシーに人事考課に関する内容を入れることで注目が集まり、全員が同じ方向を見ることが可能になる」といった具体的なアイデアや事例などが発表された。

それぞれの発言を受け、大矢氏は「人事ポリシーを浸透・運用するには、特効薬のようなものは無く、愚直な積み重ねが大切です。入社時や管理職になった時などに研修のような形で共有していくことや、何より重要なのは現場のマネージャークラスが日々言葉にし、繰り返し伝えていくことです。こうした積み重ねが浸透を促します」と伝えた。

全体総括

最後に、島貫氏と大矢氏がそれぞれ全体の議論を以下のように総括した。

島貫氏:自社の人事ポリシーや、人材に対する価値観を理解している従業員は多くないと思います。経営層や人事部門は、ラインマネジャーや従業員との普段の対話やメッセージの発信など、人事施策について話をする際には必ず人事ポリシーに触れ、社内の共通言語としていくことが大切です。

大矢さんの言葉にあったように、人事ポリシーは組織にとって強力なインナーマッスルとなります。言葉や形になりにくい、人材に対する価値観を人事ポリシーで表すことでより「筋肉質な組織」になるでしょう。

大矢氏:当初、人事ポリシーとは「人事にとっての強力な武器である」と考えていましたが、皆さんと議論をしていく中で「表面上はあまり目立たないのに会社全体にしっかり効いていること」がわかり、あらためてインナーマッスルという表現が人事ポリシーの真髄であると実感しました。

日本企業がこれまで成長してきた背景として、技術力が大きな推進力となっている部分がありましたが、人や文化も大きく寄与してきました。人事ポリシーの策定過程で、どのような文化を作りたいのか、どんな人が報われる組織にしたいのか、などの観点から組織内でポジティブにディスカッションしていただきたいと思います。自社の組織文化を見つめ直し、人や文化の力で成長していく会社が増えれば素晴らしいと考えています。

本セッションのまとめ

| 大矢氏による問題提起 |

|

|---|---|

| 島貫氏による問題提起 |

|

| 大矢氏による事例紹介 |

|

| ディスカッション1 |

|

| ディスカッション2 |

|

|

|

当日知見をご共有くださった皆さま

有識者・プロフェッショナル

-

島貫 智行氏

中央大学大学院 戦略経営研究科(ビジネススクール) 教授 -

大矢 雄亮氏

株式会社グロービス グロービス・コーポレート・エデュケーション ディレクター

ご参加の大手・優良企業 (社名50音順)

- (株)アイスタイル

- アルテリア・ネットワークス(株)

- AREホールディングス(株)

- (株)ADKホールディングス

- (株)NTTデータグループ

- (株)NTTデータ先端技術

- エプソン販売(株)

- (株)学研ホールディングス

- (株)グリーンズ

- サカタインクス(株)

- 参天製薬(株)

- GMOあおぞらネット銀行(株)

- (株)セプテーニ・ホールディングス

- 千(株)

- (株)TMJ

- テルモ(株)

- 東亜建設工業(株)

- (株)ニコン

- 日機装(株)

- ル・クルーゼジャポン(株)

これまで約6,700社(年間約3,300社)への多種多様なサービスとソリューション提供を通して、国内外の各業界をリードする企業様の人材育成と組織開発の両側面から、企業の経営戦略の実現を支援をしております。現在お持ちの人・組織に関する課題感に合わせて、最適な人材育成ソリューションを導きます。