人事トップは組織文化をどう捉え、変革すべきか

現状と理想から実践論を探る

伊達 洋駆氏(株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役)

山本 崇博氏(株式会社ヤプリ 取締役執行役員COO)

目的達成やビジョン実現のため、暗黙のうちに企業やチームの中で共有されている価値観や行動規範。それが「組織文化」だ。企業の成長に不可欠な要素でありながら、捉えどころがない側面もあるため、変革は一筋縄ではいかない。人事リーダーたちは、この「見えざる力」とどう向き合い、変革を導いていけばよいだろうか。

8月1日に開催された「HRカンファレンス2025-夏-」では、多くの企業が変革の必要性を感じながらも実践に悩むこの難題について、株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役の伊達洋駆氏による問題提起、従業員エンゲージメントプラットフォームを提供する株式会社ヤプリ取締役執行役員COOの山本崇博氏による事例紹介を受け、日本を代表する企業の人事リーダーたちが議論を交わした。

【解説】

組織文化とは|人事辞典『HRペディア』

- 伊達 洋駆氏

- 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役

- 山本 崇博氏

- 株式会社ヤプリ 取締役執行役員COO

山本氏による事例紹介と趣旨説明:EXプラットフォームがひらく、新時代の組織文化づくり

まず山本氏は、株式会社ヤプリが提供する従業員エンゲージメントプラットフォーム「 UNITE by Yappli(ユナイト)」を例に、テクノロジーが組織文化の醸成・浸透にどう貢献できるかという視点を示した。

「株式会社ヤプリは『デジタルを簡単に、社会を便利に』というミッションを掲げ、ノーコードで誰でも簡単にスマートフォンアプリやWEBを開発できるソフトウエアを提供しています。その中で2023年から提供しているのが、組織づくりを支援するアプリ『UNITE by Yappli』です。

本セッションのテーマである『組織文化』という、目に見えず、言語化しにくいものをいかにシームレスに組織内に流通させていくか。この大きな課題に対して、テクノロジーの面から課題をサポートできないかと日々考えています」

山本氏は「UNITE by Yappli」が、本セッションのテーマである組織文化の醸成・浸透に貢献できる新時代の従業員エンゲージメントプラットフォームであると語る。その核心は「楽しむ」「伝わる」「つながる」という三つのキーワードを循環させる仕組みにあると説明した。

組織文化浸透のサイクル:「楽しむ」「伝わる」「つながる」

まず「楽しむ」は、従業員が自発的に使いたくなる体験の入り口だ。

「研修にエントリーしたり、誰かに表彰されたりするとポイントがたまる『社内ポイ活』のような仕組みです。組織の戦略や方針に応じて柔軟にポイント制度を設計し、たまったポイントを福利厚生などに転換できます」

次に「伝わる」。「楽しむ」仕掛けをフックに、従業員がアプリを日常的に利用する習慣を醸成し、経営メッセージや社内報、各種マニュアルといった情報を届ける。

「多くの従業員にとって最も身近なデバイスであるスマートフォンにアプリが入っていれば、ワンタッチで情報にアクセスできます。プッシュ通知で特定の属性の従業員にだけメッセージを送ることも可能です」

そして最後が「つながる」。離れた拠点の社員同士がプロフィールや興味・関心でつながったり、社内イベントでQRコードを使って気軽に連絡先を交換したりできる機能だ。これらの体験を通じて部署や役職を超えた偶発的なコミュニケーションを創出し、組織の一体感を醸成する。

「『楽しむ』『伝わる』『つながる』を循環させることが、我々が目指す新時代の従業員エンゲージメントプラットフォームです。言語化しにくい組織文化に対して、テクノロジーを通じて理念浸透や行動変容の面でサポートします。本日のディスカッションで、皆さまの課題解決のヒントとなるような実践論を一緒に探っていきたいと思います」

山本氏の発表の後、参加者は各グループに分かれて、自社の課題に向き合うワーク「あなたの会社の組織文化とは?」に取り組んだ。それぞれが「自分の会社が外からどう見えているのか」「実際にはどうなのか」「変えたい文化」「変えたくない文化」についてワークシートに記入し、グループ内で共有した。

伊達氏による問題提起1:組織文化の本質と、変革を成功に導くアプローチ

続いて、ビジネスリサーチラボの伊達氏による発表が行われた。伊達氏はまず、組織文化は企業にとって競争優位を左右する重要な要因の一つでありながら、直接的に管轄する部署がどこかわからない場合が多い点を指摘。「人事の皆さんが、健全な組織文化をつくる旗振り役になってほしい」と、人事部門が果たすべき役割の大きさを訴えかけ、解説に入った。

伊達氏は、組織文化を「社内で共有されている価値観や行動規範の体系」と定義した上で、その本質は企業の「学習の産物」であると語る。

「企業は市場で生き残るための『外的適応』と、社内で一丸となるための『内的統合』という課題を解決する過程で、独自のルールや価値観を定着させていきます。現在、問題だと感じている組織文化も、生まれた場面では合理的だった可能性があるのです。人間は、特に集団では『全くの無駄なもの』を生み出しません。何かしらの合理性があって作られた、いわば学習の産物なのです」

また、組織文化の芽は驚くほど短期間で形成されるという。

「ある研究によれば、子どもたちを集めてサマーキャンプに行くと、ほんの数週間でグループごとにさまざまな文化ができたそうです。例えば、『痛くても泣くべきではない』といった文化などです。もしかすると、ここにいらっしゃる皆さんにも、グループごとに微妙に異なる文化の芽ができあがっている可能性があります」

集団ができれば、そこには必ず文化の芽ができる。つまり、文化のない企業は存在しない。では、現在の日本企業の組織文化にはどのような共通点が見られるのだろうか。

伊達氏は『日本の人事部 人事白書2025』の調査結果を引用し、日本企業の多くが「人間関係の調和を重視」しつつも「慣習や上下関係といった旧来的な階層」が残っているという特徴を取り上げた。また、90%以上の企業が文化変革の必要性を感じながら、うち44%が現状を「好ましい」と回答している矛盾に触れ、「深刻な問題はないが、将来を見据えて変革の必要性を感じている企業の姿が浮かび上がります」と分析した。

伊達氏による問題提起2:なぜ組織文化が重要なのか

では、なぜこれほどまでに組織文化が重要視されるのか。伊達氏は、その理由を大きく三つに分類して解説した。

・組織における「正しさ」を規定する

・人材の定着に関わる

・ 文化の強さは業績に影響を与える

「一つ目は、文化が組織の正しさを規定し、戦略の実行可能性を左右すること。欧米的に言うと『Culture eats strategy for breakfast(文化は戦略を朝食として食べてしまう)』、日本語では『文化は戦略に勝る』という言葉の通り、優れた戦略でも文化と乖離(かいり)していては機能しません。

文化は、その組織における『正しさ』を規定し、従業員の行動を方向付ける影響力を持ちます。例えば、協調性を重んじる文化の企業が他社を徹底的に打ち負かす攻撃的な競争戦略を立てても、従業員の行動が伴わず、でその戦略は十分に機能しません。

二つ目は、人材定着への影響。個人の価値観と文化が合致する『カルチャーフィット』が、従業員のエンゲージメントや仕事の満足度に直結します。会計事務所に勤務する新入社員を対象にした追跡調査によると、入社時に測定した組織文化との適合性が低い社員ほどその後の離職意図が高く、実際に2年以内に企業を去る確率も高いことが明らかになっています。

一方で、カルチャーフィットの難しさもあります。カルチャー変革のために、あえて価値観の異なる人材、いわゆる『新しい風』を呼び込みたいと考えることもあるでしょう。そうした人が文化になじめず、周囲の反発にあい、辞めてしまう可能性もあります。文化にフィットしていることは重要ですが、変革を考える上では難しくさせる場合もあるのです。

そして三つ目は、業績への影響。『強い文化』、つまり価値観が広く浸透している企業には共通したルールや価値観があるので、行動指針が明確となり、効率性が高まって業績が安定します。

一方で、環境変化が激しい時代にはその強さが『知の探索』を阻害し、柔軟な対応の障害になり得るという両義性を持ちあわせています。環境が変わるとかつて正解だったルールや価値観が通用しなくなる事態が起こり、その結果、事業が不安定になってしまうのです」

伊達氏による問題提起3:いかに文化は形づくられるか

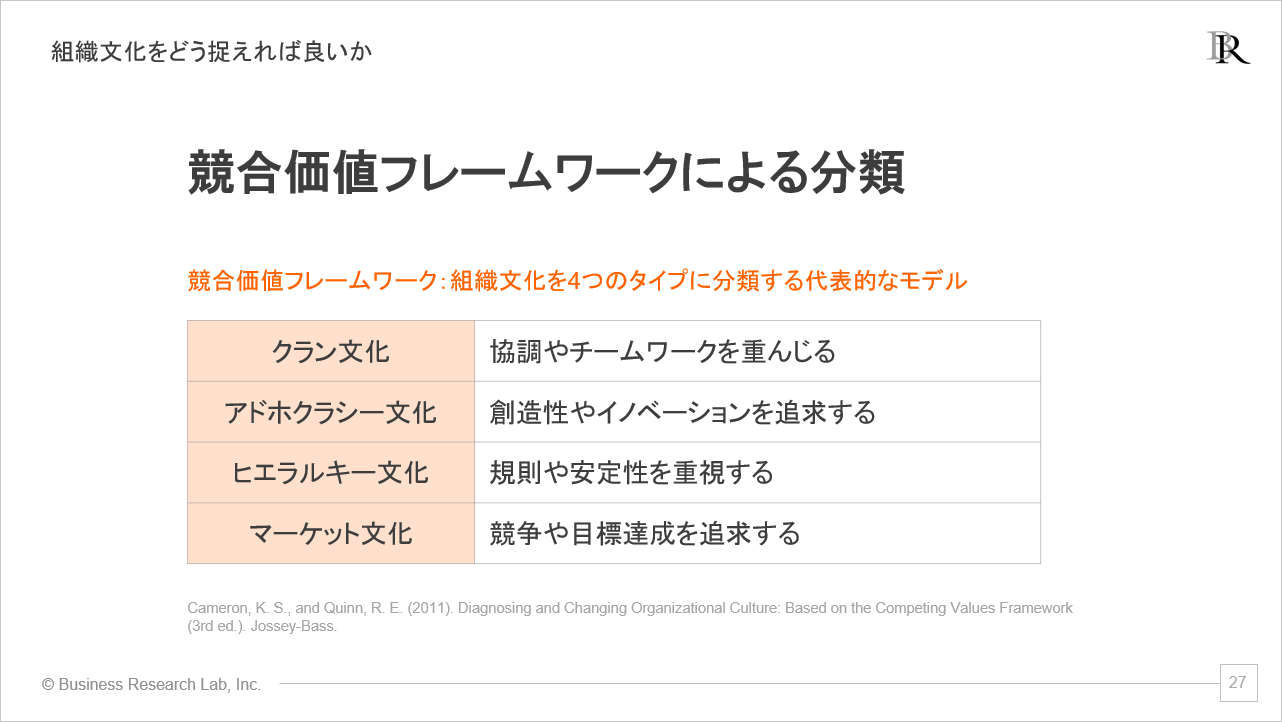

自社の文化を客観的に捉えるフレームワークとして、伊達氏は「競合価値フレームワーク」と「日々の行動様式」の二つを紹介した。

一つ目の競合価値フレームワークは、文化を「クラン(協調)」「アドホクラシー(創造)」「ヒエラルキー(規則)」「マーケット(競争)」の4タイプに分類するもの。日本企業はクランとヒエラルキーが多い傾向にあるという。

「興味深いジレンマを一つ紹介します。従業員の満足度や組織に対する愛着を高めていくなら、クラン文化、つまり家族的で協調性を大事にする文化が最も効果的です。

一方で、イノベーション創出や市場でのパフォーマンス向上を目指すのであれば、マーケット文化、つまり競争や目標達成を重視し、常に市場に目を向けている文化のほうが強い成果を出す傾向にあります。

社員にいきいきと働いてもらいたいという願いと、市場での競争に打ち勝たなければ企業が存続できないという現実があり、そこにジレンマが生じます」

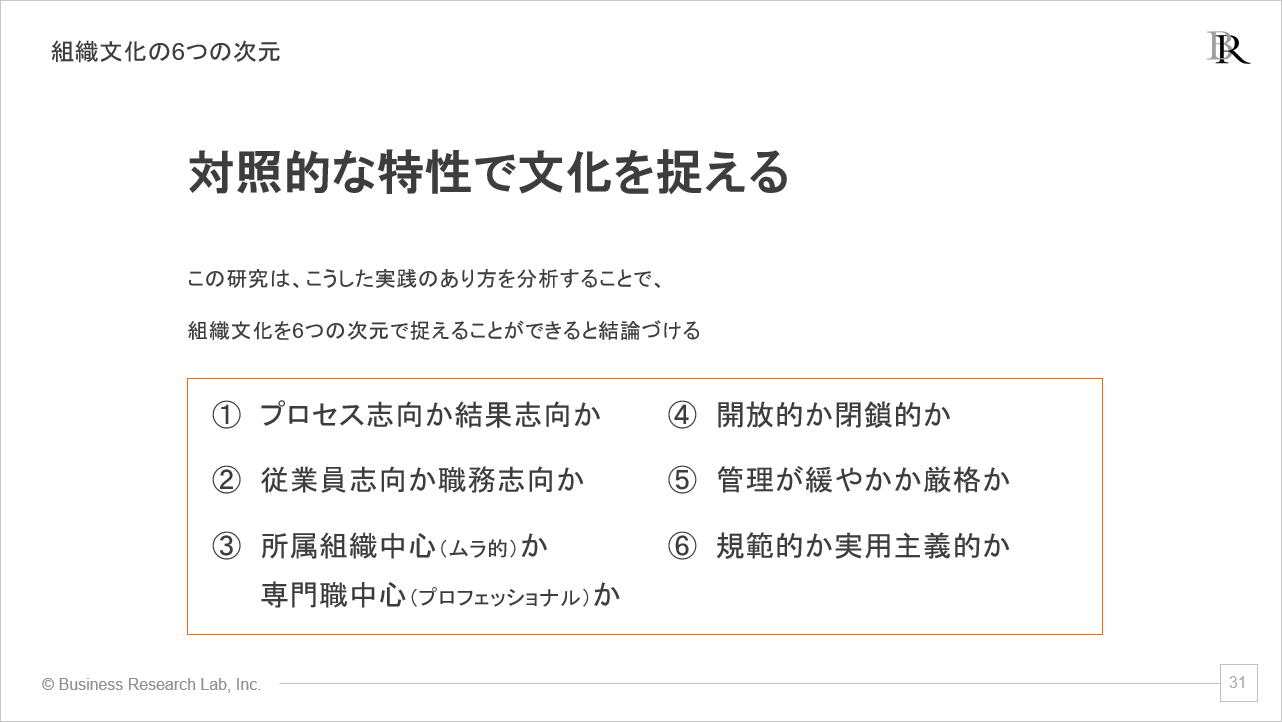

二つ目の「日々の行動様式」は、社内で使われている言葉やメールの文面、ロールモデル、社内イベントといった日々の「実践」から、文化を六つの次元で分析するアプローチだ。

「オランダとデンマークの20の組織を対象に行った研究では、文化の核となるのは、組織内で日々繰り返される行動様式であると発表されています。つまり組織文化は、日々の『実践』を通じて形成されます。

例えば、専門用語や服装など組織特有のシンボル。企業によって独特な言葉を使うところもありますし、メールの文章が長いか短いかなどにも特徴が表れます。ロールモデルとして掲げられる人や、朝礼や社内イベントなども文化を反映していますね。

こうした実践のあり方を分析することで、組織文化を以下の図の六つの次元、対照的な特性で捉えることができます」

伊達氏による問題提起4:組織文化の変革をする上でのヒント

参加者からの事前のアンケートに「なかなか変わり切れない」「どう実践していくか悩んでいる」という声が多数あることからも、組織文化を変えることは容易でないことがわかる。そこで、伊達氏より文化変革を成功に導くための三つのヒントが示された。

・変革の設計(Why&What):理想の文化と変革の目的を明確にする

・推進体制(Who):誰が変革のエンジンとなるか

・浸透のプロセス(How):いかにして組織に根付かせるか

一つ目は「変革の設計(Why & What)」。事業戦略と連動させ、「なぜ変えるのか」という目的を伝えることが原動力になる。その際、「変革が従業員自身の成長や働きがいにどうつながるか」を、従業員を主語に語ることが重要だという。

二つ目は「推進体制(Who)」。経営層が自ら変わる姿勢を示すことが不可欠であり、推進役の人事部門が「まず隗より始めよ」の精神で新しい文化を体現することが、変革の本気度を示す上で欠かせない。

三つ目は「浸透のプロセス(How)」。全社一斉ではなく、特定部門からスモールスタートで成功事例を作る。そして、一方的な伝達ではなく、対話の場を設けて進める。伊達氏はさらに、「今までの文化や貢献に敬意を払う姿勢が、変化への心理的抵抗を和らげます」と、円滑な変革のコツを語った。

グループディスカッション:理想の文化像と実現するための短期・中長期の施策

山本氏による事例紹介と伊達氏による問題提起を受け、セッションは参加者によるグループごとのディスカッションへと移った。最初のワークで行った「変えたい文化だが、実行が難しいこと」をテーマに、理想の文化像を実現するための短期・中長期の施策について議論した。

四つのグループに分かれ、活発な意見交換が行われた後、各グループの代表者がその内容を発表した。

Aグループ

モバイルケアテクノロジーズ 岡森氏:グループ内で共通した現状の文化として出たのは「安定志向」「トップダウン」「数字に追われている」です。一方、理想の文化では「成長」「新しいことを創造する」「変化を許容する」というキーワードが共有されました。また、私が重要だと感じたのは互いに「リスペクトする」こと。上下や横の関係の人が役割を互いに理解し、認め合うということです。

具体的な施策としては、短期的にはワークショップや人事主催のイベントで対話と交流の機会を増やすこと。もう一つは、企業によっては短期・中長期と実施スケジュールはさまざまですが、評価制度への反映や各部署への権限委譲といった制度への落とし込みが挙げられました。

また、グローバル展開していく中では企業の成長だけでなく、一人ひとりの成長につながる施策と連動することで、理想の文化の形成につながるのではないかという意見も出ました。

Bグループ

富士通ゼネラル 難波氏:各企業とも、これまでの成長を支えてきた「マーケット文化」や「保守的で慎重な姿勢」など、それぞれ大切にしている「キーワード」があることを確認しました。「変えたくない文化」を大事にしながらも、変わるためには目指す姿を言語化し、共通認識としてみんなでシェアする必要があるという話が出ました。

施策としては、キーパーソンを巻き込んだワークショップや、変革に前向きな組織からスモールスタートで始めることなどが挙げられました。

また、経営陣など、発信力のある人の活用も重要です。実際に「呼び方を役職名ではなく『さん付け』に変えたい」と皆が思っていても実現できなかったところ、CHROに「フラットな組織文化のためにも呼び方を変えよう」と発信してもらった結果、あっという間に浸透した、との事例もありました。

Cグループ

日本アクセス 西川氏:私たちのグループは、金融、ホテル、メーカー、物流など業界はさまざまでしたが、共通していたのは「チャレンジしない」「上意下達」「提案しづらい」「失敗を怖がる」でした。各社ともルールに従順で、変化を拒むカルチャーが強く、トップも含めて過去の成功体験にとらわれている傾向にありました。

では、どう変えていけばいいか。まず評価や表彰といった仕組みによる動機づけと、安心・安全に提言できる環境作りをしなければ、改革やチャレンジをする気持ちは芽生えません。そのための仕組みや研修も必要という話が出ました。

心理的安全性につながるところですが、経営や現場のトップが「聞き入れます」「受け入れます」というメッセージを繰り返し発信することも重要だという話になりました。さらに、互いに開示していく。組織も、社員一人ひとりもそう。組織と個人が相互に自己開示し、理解を深めることが文化醸成や変革につながるという結論になりました。

Dグループ

河合塾 西村氏:当グループもいろいろな業種の企業が集まっていましたが、「安定志向」や「トップダウン」が共通の課題として認識されました。製造業の企業からは「業種特性からか、上司のやり方に従い正しくオペレーションを遂行する意識が強く浸透している」という現状認識が挙げられました。また、企業合併があり旧組織の企業文化が根強く残る中、「すべてを融合させるのには時間がかかる」という問題も見えてきました。

変革を推進する人事施策については、行動変容を評価要素に組み込むことや、よりソフトな施策として「アワードのような全社イベントを開催し一体感を醸成する」「釣りや卓球といった、社内サークル活動(気軽に参加できるコミュニティー)を組成し、同部門の上司・部下、先輩・後輩ではないナナメの関係の対話を深める」ことなどが重要だという意見も出ました。

折しも、当社では育成研修の90%を立候補型に切り替え、スタッフ自らが、自身のキャリア伸長を意識する文化を醸成しようと一歩踏み出したところです。そのような事例も紹介させていただきました。

全体総括

各グループの発表を受け、伊達氏と山本氏がセッション全体を総括した。

伊達氏は、ディスカッションで特に印象に残った言葉として「リスペクト」「言語化」「心理的安全性」の三つを挙げた。

「まず『リスペクト』。組織文化を変えるとき、非常に重要です。新しい文化をリスペクトすることはもちろん、これまで組織を支えてきた文化や人々にも敬意を払うことが、変革の土台です。変革のストーリーは『過去は悪く、未来は良い』と捉えられがちですが、そこには、今まで自分たちが信じてきたものがあります。過去に敬意を払ったほうがむしろ変わりやすいのです。

『言語化』については、今後、こういう文化を変えていきたい、こんな行動が望ましいということを言葉で伝え、それがどんなポジティブな未来につながるのか、ストーリーテリングで語ることが重要です。文化を変えるメリットを社員一人ひとりに共有し、共感してもらえば、自ずと進みやすくなるだろうと思います。

また、かつては『組織を変える最初のステップは危機感の醸成』といった議論もありましたが、近年はそうでもないと言われています。危機感を醸成するため、企業が従業員に対して『わが社はここがダメだから、危機感を持ってください』と『ホラーストーリー』を語るのですが、人は危機感をあおられるとネガティブな感情が出て、萎縮します。そうではなく、『この方向に進めば、楽しく良い未来が待っている』というポジティブなストーリーを語ってほしいですね。

そして『心理的安全性』は、新しい提案や失敗を許容する風土づくりに不可欠です。どの企業にも共通しているのが、今は安定志向にあるけれど、変革の必要性があると感じていること。そのためには提案や意見など新しいことをしていく必要がありますが、今のルールや価値観から外れた意見が出るとたいていの人は抵抗を示します。これまでの勝ちパターンや成功パターンなどがあり、規範やルールなどの学習の成果があるからです。

そのため、新しい提案をする風土や失敗を許す風土を実現するには、『ネガティブな気持ち』と付き合っていくことが重要です。そこで重要なのが『クールダウン』です。例えば、部下から『この会議は本当に必要ですか』といった意見が出ても、即座に反応しない。人間の心理は新しいものを拒絶する傾向があることを意識して、まずはいったんクールダウンしてから返答することが大切ですね。

また、心理的安全性で特に有効なのが、リーダーが自らの失敗体験や欠点を語ること。完璧で強いよりも、等身大の姿を見せるほうが部下に安心感を与えます。リーダーの振る舞いが、組織文化に与える影響は絶大なのです」

続いて山本氏は、「感情設計」の重要性についても触れ、本セッションを締めくくった。

「仕組みを作る『制度設計』はもちろん大切ですが、組織は人の集まりです。従業員がいきいきと働ける『感情設計』ができることも重要だと考えます。

我々はアプリ会社として、例えばスポーツチームのアプリも手掛けていますが、感情を設計してファンになってもらうことを追求してきました。企業の目指す組織文化に従業員が共感する感情を設計することも、同じです。

理念浸透が上からの押し付けにならないよう、いかに『使いたくなる』体験を設計できるか。我々もテクノロジーの力で、皆さまの挑戦をサポートしたいと思っています」

本セッションのまとめ

| 山本氏による事例紹介 |

|

|---|---|

| 伊達氏による問題提起 |

|

| ディスカッション |

|

|

|

当日知見をご共有くださった皆さま

※所属や役職は「HRカンファレンス2025-夏-」開催時のものです。

有識者・プロフェッショナル

-

伊達 洋駆氏

株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役 -

山本 崇博氏

株式会社ヤプリ 取締役執行役員COO

ご参加の大手・優良企業 (社名50音順)

- (株)アストロスケールホールディングス

- オリックス銀行(株)

- 学校法人河合塾

- コミスマ(株)

- ゾエティス・ジャパン(株)

- 東洋鋼鈑(株)

- (株)日本アクセス

- ノバルティスファーマ(株)

- (株)パスコ

- (株)ファンケル

- (株)富士通ゼネラル

- 富士フイルムビジネスエキスパート(株)

- ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株)

- (株)ProVision

- 三菱地所ホテルズ&リゾーツ(株)

- モバイルケアテクノロジーズ(株)

- (株)菱友システムズ

ヤプリは「デジタルを簡単に、社会を便利に」をミッションに、ノーコードでアプリ開発・運用ができる「Yappli」や、次世代Web構築プラットフォーム「Yappli WebX」を提供しています。主力の「Yappli UNITE」は自社アプリを通じて組織と従業員を簡単・セキュアにつなげ、エンゲージメント向上と強い組織づくりを支援します。