事業戦略と人事戦略の連動を担うHRBP。人事と現場のバランスをとるための育成ポイントとは

島貫 智行氏(中央大学大学院 戦略経営研究科(ビジネススクール)教授)

大矢 雄亮氏(株式会社グロービス グロービス・コーポレート・エデュケーション ディレクター)

企業が変革し成長を遂げる過程において、HRBP(HRビジネスパートナー)の重要性が高まっている。HRBPは事業戦略と人事戦略を結びつけて行動に移さなくてはならないが、人事と現場のバランスをとることが難しいため、適切な人材を見つけにくいのが実状だ。また、HRBPは比較的新しい役割・機能であることから、必要な人材要件が明確になっていない企業も少なくない。HRBPをうまく機能させるには、まずはHRBPの理解を深めることが必要だ。「経営」と「現場」の双方を理解するHRBPを機能させるためには、人事リーダーはどのような教育制度を整え、どのように全社にHRBPの概念を浸透させるべきなのか。1月28日に開催された「HRカンファレンス2025-冬-」で、中央大学大学院教授の島貫智行氏、人材育成と組織開発の両側面から、企業の経営戦略の実現を支援する株式会社グロービスの大矢雄亮氏からの問題提起を受けて、日本企業を代表する人事リーダーたちが語り合った。

【解説】

HRBPとは|人事辞典『HRペディア』

- 島貫 智行氏

- 中央大学大学院 戦略経営研究科(ビジネススクール)教授

- 大矢 雄亮氏

- 株式会社グロービス グロービス・コーポレート・エデュケーション ディレクター

大矢氏による問題提起1:HRBPの導入フェーズは企業によって異なる

グロービスの大矢氏は、三つのテーマを提示した。一つ目は「なぜHRBPが重要なのか」、二つ目は「HRBPには、どのようなスキルやマインドセットが必要なのか」、そして三つ目は「どのようにHRBPを育成すればよいか」だ。

「本セッションは事業会社で人事を推進している皆さまと、俯瞰(ふかん)的にコンセプトを発信している島貫先生、そして多くの企業を人や組織の面から支援しているグロービスという、さまざまな立場の人が集まってディスカッションできる唯一無二の場です」

参加者同士で自己紹介を終えたあと、大矢氏が全体に対してHRBPの導入状況を確認。「導入を検討している企業」が約4割、「1年以内に導入した企業」が数社、「導入して1年以上たっている企業」が約5割、「まだ導入を考えていない企業」が数社、という結果となった。

島貫氏による問題提起1:HRBPは「事業部人事の発展形」ではない

島貫氏は、HRBPの定義から解説した。

「多角化経営をしている企業が、本社人事部門と分けて、事業部門にHRBPを設置するケースがあります。HRBPとは、主に事業部門において人材マネジメントの観点から、事業目標の達成に貢献するポジションのことです」

この考えは、1980年代後半から1990年代にかけて「人事部門は企業の業績に貢献しているのか」とアメリカで提唱されたことが起源となっている。島貫氏はあらためてHRBPが「Business Partner(ビジネスパートナー)」であることを強調した。

「事業部門長の言うことを聞いているだけでは、ビジネスパートナーとは言いません。『パートナー』とは、対等な関係のことです。経営が多角化している企業では、事業戦略と人事戦略をどのように連動させるのかがポイントです。『事業部門の人事業務部』という管理的な役割から、より戦略的な役割への転換が求められています。従来の事業部人事のオペレーショナルなタスクを切り離して、HRBPが戦略的役割に専念できるように業務内容を抜本的に見直さなくてはいけません」

海外には、人事の機能を「ビジネスパートナー」「センター・オブ・エクセレンス(人事の専門性を集約した機能)」「シェアードサービス」の三つに分けた「三脚椅子モデル」という考え方がある。「ビジネスパートナー」という側面からもわかるように、HRビジネスパートナーであるHRBPは、人事機能の一つとして事業戦略への貢献が求められていると言える。

HRBPが「事業部人事の発展形」でないことに加え、島貫氏はHRBPのカウンターパートが事業部門長を筆頭に、現場のラインマネジャー、本社の人事部と多方面にあることも重要な点として強調した。

島貫氏による問題提起2:HRBPの課題はカウンターパートとの均衡

島貫氏はHRBPの役割として、以下の三つを挙げた。

- 事業戦略に基づいた人事戦略を経営陣と協力して策定し実行すること

- 事業戦略の策定に対して、自社の人的資源や組織能力の観点から助言すること

- ラインマネジャーと協力し、事業戦略の実行を支援すること

「一つ目に挙げた『事業戦略に基づいた人事戦略』とは、顧客や競合、市場、ビジネスモデルなどを含めた事業を起点とし、自社の人的資源によってどのような付加価値を生み出せるのかを考えることです。

二つ目の『事業戦略の策定に対する助言』には、事業部門長のサポート役になるだけではなく、人事の専門家として事業戦略に助言することも含まれます。自社の組織能力や人材ポートフォリオから、どのような事業戦略を作るべきかを考えることが重要です。

三つ目は、現場で業務全体を統括しながら個々の部下に対する指示も行う『ラインマネジャー』と協力して、事業戦略の実行を支援していくことです」

以上を前提として、島貫氏はそれぞれの企業で事業部門として人事戦略を作っているかという問いを投げかけた。

島貫氏は最後に、HRBPの留意点を述べた。HRBPには事業部門長、ラインマネジャー、本社人事部といったカウンターパートがいるが、これらのバランスをとることは非常に難しい。

HRBPはラインマネジャー寄りの立場に偏ると、戦略的な役割を果たせず日々のオペレーションに対処する割合が大きくなってしまう。一方で、本社人事部の立場に寄りすぎると、事業部門に貢献する意識が薄くなり本社人事部の単なる出先機関になってしまうという課題がある。

「HRBPは事業部門長と対等なパートナーシップを持ちながら、ラインマネジャーと本社人事部のどちらにも寄りすぎることなく、均衡を保って活動しなければなりません。HRBPが事業目標の達成に貢献できるようにするには、センター・オブ・エクセレンスやシェアードサービスなどを活用し、人事部門全体の機能を整理することが求められます」

- 【参考】

- ラインマネジャー|『日本の人事部』

グループディスカッション1:HRBPに必要なスキル・マインドとは

グループディスカッションでは「HRBPに必要なスキル・マインド」に対して各グループで議論し、その内容を1枚のフリップチャートにまとめた。議論の後は、参加者が互いのグループのフリップチャートを見て回り、グロービス大矢氏のファシリテーションのもと興味を持った内容についてさらに議論が進められた。

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 橋本氏:デジタルと言われる現代ですが、度胸や精神力も大切だと感じています。「Noと言える力」と書いているグループがあり共感しましたが、なぜ「Noと言える力」が出たのか、お聞かせいただけますか。

PAIG Japan Automobile Investment G.K. 福井氏:HRBPが「御用聞き」になってはいけないという話から、「Noと言える力」が出ました。さまざまな立場の人と関わるのでバランスをとるのは難しいかもしれませんが、HRBPが価値を発揮するには、相手にとって耳が痛いことでも正しいと思うことを言うべきタイミングがあります。また、「Noと言える」ということは、ビジネス全体を理解している必要もあります。つまり、スキルを身につけながら事業の全体像を把握して意見を出すことが大切です。

大矢氏:まずは十分なスキルがあって、その後にマインドセットへ連動していく、ということですね。私は「営業マン」と書かれているグループが気になりました。

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 鈴木氏:HRBPの育成では、机上の業務だけでなく、あらゆる現場に飛び込んで信頼関係を築く営業マンのようなスキルを身につけることも必要です。人事の知識は後からでもインプットできるので、まずは人間力を高めなくてはなりません。

大矢氏:「事業戦略」「人事戦略」「人柄」「現実」とグルーピングした企業も興味深いですね。この「現実」は、どのような文脈で出てきたのでしょうか。

ウルシステムズ 植松氏:HRBPは、事業戦略や人事戦略に携わらないといけませんが、どうしても人事寄りの採用業務などに追われてしまい、現実的には事業部門長と対等な立場になりづらいという実情から出てきました。特に人手不足に悩んでいる場合は、5年後を見据えて戦略的に採用するのではなく、「今、必要な人材」の採用で頭がいっぱいになってしまう。また、現場が強い企業も多く、HRBPがなかなか対等な立場になりづらいという声もありました。

TMJ 岡本氏:HRBPの役割に関する共通認識がない企業も多いと思っています。その結果、期待値が人によって異なり、人事と現場の適切なバランスをとるのが難しくなっていると感じます。

大矢氏:事業部からHRBPに対して「どう貢献してくれるのかと聞かれる」という議論もありました。HRBPが事業部と対等な関係性が築けているのか、それともバランスがとれていないのでしょうか。

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 橋本氏:立場的には対等だと思っています。純粋に期待値を確認しているのだと認識しています。私の場合は外国人がカウンターパートなので、まずは実績を求められました。

大矢氏:橋本様のケースは事業部から人事へのリクエストでしたが、反対に人事から事業部へリクエストをするとしたら何と伝えるでしょうか。

LINEヤフー 中野氏:HRBPの主な役割が事業戦略や人事戦略への貢献であれば、本来は経営や事業責任者が「事業成長のためにHRBPが必要だ」と感じてHRBPを設置する方が自然です。つまり「事業側のニーズでHRBPが組成される」というのが本来の流れです。しかし実際は、人事側が組織規模の拡大などに応じて、管理や制度運用の面から「各事業部へHRBPを作る必要がある」とHRBPを設置する企業が多い。そうなるとHRBPのべき論はあれど、社内で実際にHRBPに与えられる業務や役割とは噛み合わず、うまくバランスをとれていないケースが多いように思います。

SCSK 篠原氏:SCSKではHRBPを導入しておらず、現在は検討段階にあります。同業他社とHRBPについて情報交換したところ、各社で目的が異なっていると感じました。HRBPを置く目的を弊社内で統一することが必要と思いますが、人事出身と現場出身のどちらの人材がHRBPに適しているのか皆さんに意見を伺いたいです。

SMBCコンシューマーファイナンス 植松氏:私の会社では、昨年7月に人事出身の人材を抜てきしてHRBPを新設しました。人事出身を選んだ理由は、人材ポートフォリオに対して全体最適の観点で現場とすり合わせできるからです。そもそもHRBPを新設した理由は、現場からの人事に対する定性的な不満の声が挙がっていたからです。会社全体の視点で人材を捉え、現場のマネジャークラスに説明できるのは人事出身だと考え、選出しました。

大矢氏:HRBPの上司は誰が務めるのが適切なのか?、というのは興味深くて重要な論点ですね。人事の長なのか事業部側の長なのか。それともまた別の組織の長なのか。島貫先生からも、今の議論を聞いて感じたことをお聞かせいただけますか。

島貫氏:HRBPを導入する背景や事情は会社ごとに違いがあると思いますが、大切なのは、HRBPを置く目的が経営陣や事業部門長をはじめとして社内で共有されていることです。

私が議論を聞いていて感じたことは三つです。一つ目は、各グループで話していた「事業理解」をもう一段階分解して考えること。自社のビジネスモデルやバリューチェーン、競争優位性などを理解するとよいでしょう。二つ目は、人への理解に対する考え方。従業員一人ひとりの課題に加え、職場や組織での課題も挙がっていたのが印象的でした。三つ目はコミュニケーション方法。現場の情報をどのようにつかむのか、どのように良質な情報をとるのかといった観点がありました。各社でエンゲージメントサーベイなどを活用していると思いますが、HRBPにはデータによる定量的な情報と現場での定性的な情報を合わせて人事課題を理解することが必要です。

大矢氏:ありがとうございました。私も、皆さんと同じようにHRBPにはどのようなスキルやマインドが必要かを考えました。ハード面では、皆さんが議論された事業や人への理解に加えて、難しい概念を理解する「思考力」や、仕事を進める上での「実務能力」も必要だと感じています。

ソフト面として、まずは多くのステークホルダーからの「信頼を獲得できるコミュニケーション能力」が挙げられます。さらに、実際にHRBPが機能している企業から話を聞くと「能動的な姿勢」に重きを置いているのが共通点として見えてきました。私はソフト面が鍵を握ると感じています。

グループディスカッション2:HRBPを育成するための重要な取り組み

続いてのテーマは、「HRBPを育成するための重要な取り組み」について。ここでも各グループがフリップチャートに内容をまとめ、そのあとに他グループの内容を回覧するという流れで進められた。

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 橋本氏:「HRBPとしてのキャリアを示す」と挙げたグループに興味を持ちました。

富士電機 平山氏:HRBPとしてのキャリアを示したり、ロールモデルを複数パターン作ったりしておけば、将来の目指すべき姿が明確になってモチベーションが高まると考えています。事業理解をより深めて難易度の高いビジネスに挑戦する、人事の専門性を高めていくキャリアを選択する、現場に入って一緒に事業を推進していく、といったパターンがあります。

大矢氏:キャリアモデルがあると目標が明確になって頑張れますし、「今は大変だけどステップアップのために頑張ろう」と思えそうですね。

ウルシステムズ 植松氏:「経営会議へオブザーブさせる」と挙げたグループがありました。具体的な取り組み内容を伺えますか。

SMBCコンシューマーファイナンス 植松氏:実際に人事に異動してきた人には、経営会議にオブザーブ参加してもらいます。人事はどの事業部にも共通して関わる部門なので、会議の場では全ての部門の壁打ち相手になります。その光景を見て、人事として必要な知識などをイメージしてもらっていますね。人事に異動してくる人は採用や教育といった業務を想像してくるのですが、会議に参加することで他にも知っておくべき知識があると認識してもらえます。

大矢氏:企業の人事担当者と話をしていると、HRBPが「経営陣が何を議論しているのか分からず、仕事を進めづらい」と感じているケースが多くあります。実際に、経営会議に参加するのは素晴らしいアイデアですね。SMBCコンシューマーファイナンスでは、HRBPを新設したとのことでしたが、古くから設置している企業はありますか。

富士電機 平山氏:富士電機では、20年以上前からHRBPを設置しており、階層ごとの人事研修でHRBPの役割や事業部門との対等な関係性も交えながらあるべき姿を伝えています。そうすることで、企業文化の面で理想的なHRBPの立場が確立できています。

大矢氏:20年間、継続的にHRBPを担える人材が育ってきたことがうかがえます。具体的にどのような取り組みをしているのでしょうか。

富士電機 平山氏:HRBPを育成するための取り組みとして、ローテーションを積極的に実施しています。約3年に1回を目途に、事業本部や工場、関係会社を含めた事業部門へ実際に異動することで事業に対する理解を促進しています。

大矢氏:平山様のグループでは、ロールモデルを作るのが大切という議論をしていました。富士電機には、まさにロールモデルとなる人材がいるからこそ、育成効果がしっかりと表れているのだと思います。自社にHRBPのロールモデルがいる、ある程度理想像が見えている、という方はいらっしゃいますか。

日立製作所 小林氏:海外企業の買収など、グローバルの場で経営戦略や人事戦略について対等なレベルでやりとりができるHRBPが、当社では尊敬されています。若い人材を大きな案件の場に投入していくことが、このようなやりとりができるHRBPを育てることにつながると考えています。

大矢氏:経験のほかに、研修といった場作りの重要性もあると思います。どのような場があるとHRBPへのモチベーションが高まったり、有益だったりするのでしょうか。

J.フロントリテイリング 今津氏:まさに今日のような他社で同じ仕事をしている人との交流が効果的だと考えています。また、一度きりで終わらせるのではなく、ネットワークが構築されるように複数回会って議論をすることで学びが深まると思います。

大矢氏:確かにCHROの集まりはよく聞きますが、HRBPの集まりはあまり聞きません。交流はスキルや知見を共有する場なので、今後増えていくと良いですね。他に育成に効果的だった事例はありますか。

NTTデータグループ 矢口氏:HRBPを育成する取り組みとして何が大切なのかを考えたとき、「自発的に学ぶことが前提」という意見がありました。自発的なマインドを醸成するには、周囲から期待を伝えたり、自社に興味関心を持てるような話し合いの場を設けたりすることが大切です。

また、HRBPには現場の理解が欠かせませんが、実際に現場に入ってしまうと慣れない業務で支障が出る恐れがあります。そこで重要なのが、現場業務や現場の課題を想像しながら対等に会話できること。HRBPに必要なのは、現場の人と同じことができることではなく、現場が持っていないスキルで価値を発揮することです。

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 橋本氏:当社では、事業部のリーダーに評価をしてもらっています。「お客さまの声」を聞いて、営業がアップデートしていくのと同じような構造です。私たちが提供したものが、事業部に対してどれほどの効果をもたらしているのか、反対にどこに改善の余地があるのかを誠実に受け止めることを重視しています。

大矢氏:非常に興味深い2社の事例でした。ここまでHRBPの役割が明確になっていると、地に足ついた育成支援ができそうです。また、それらの取り組みによって、HRBPだけでなく会社全体が前に進みやすそうな印象を受けました。

ここまで、「HRBPを育成するための重要な取り組み」について各社の考えを聞いてきました。島貫先生はどのように感じましたか。

島貫氏:HRBPの育成には、「人事の専門家として、事業部門で何を実現したいのか」という自身のビジョンを描けるようになることが重要だと考えています。事業部門長やラインマネジャーにアドバイスできる能力やスキル、専門性を身に付けるだけでなく、当事者意識をもって戦略的役割を果たすマインドセットを含めてHRBPの育成を進めていくことが大切です。

大矢氏:今回のテーマについても、私なりの見解をお話させていただきます。1つ目は富士電機の平山様もおっしゃった「ローテーション」は時間がかかって大変ではあるものの、一流のHRBPになるためには必要だと感じます。また、事業部リーダーで経営層の対応経験がある人は強みにできると思いました。先ほどコカ・コーラの橋本様が発表してくださった「フィードバックをもらうこと」もその一つだと考えられます。HRBPは、相手が何を期待しているのか、人事として何をすれば喜んでくれるのかを理解しないといけません。

2点目に、これからHRBPを新設する企業では、社内のプレゼンスをどうつくるか、も重要です。HRBPが社内で重宝される立場なのか、何となく作られた立場なのかによって、組織内にもたらす影響が変わります。しっかりとプレゼンスを高めるためには、優秀な人材を配置したり、ソフトスキルを伸ばして活躍してもらったりすることが重要だと考えます。

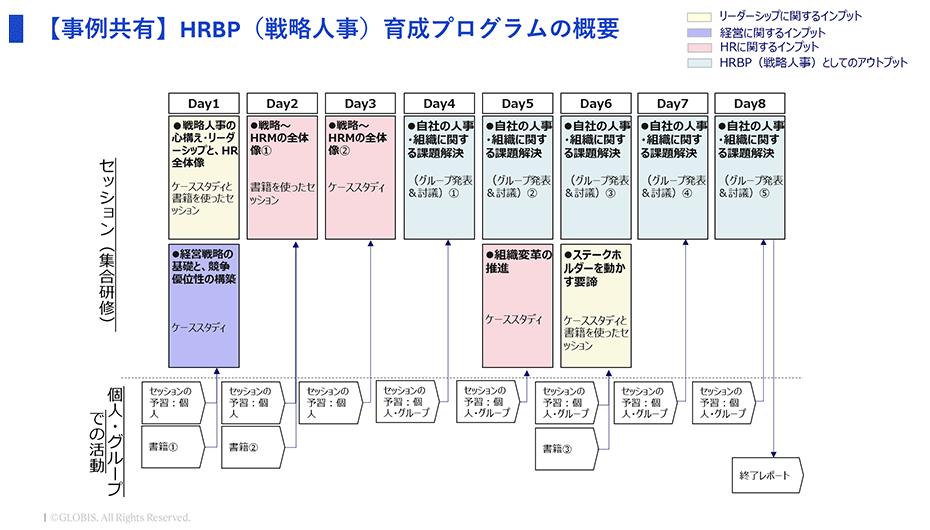

私も挑戦段階ですが、OJTやトレーニングによってHRBPのスキルを獲得・補完し、早期に組織の底上げを図る取り組みを行っています。HRや戦略の知識や考え方、リーダーシップを学ぶのはもちろん、プログラム後半では自社の人事制度を題材にHRBPとしてどのような戦略人事の取り組みを提案・実行できるのかを考え、時には人事のトップや経営層とのディスカッションの場を設けていくことも予定しています。

全体総括

最後に、島貫氏と大矢氏が全体の議論を以下のように総括した。

島貫氏:現場での課題や、それに基づいたHRBPの在り方を考える貴重な機会となりました。今日の議論を踏まえて、今後皆さんに考えていただきたい点を三つお伝えします。

一つ目は「コアコンピテンシー」です。HRBPに必要な基礎能力の中でも、「自社で必須のスキルと優先度の高いスキルは何か」を意識してみてください。

二つ目は「配置」です。HRBPに必要とされるすべてのスキルを身につけた人材はそう多くないでしょうから、むしろHRBP一人ひとりの強みや特性を重視して、実力を発揮できる事業部門に配置してください。

三つ目は「人事プロフェッショナルの育成」です。経営にとってHRBPの育成はゴールではなく、人事プロフェッショナルを育成するための通過点です。人事プロフェッショナルの育成方法に、HRBPの経験やキャリアをどのように位置づけるのか考えていってほしいです。

大矢氏:本セッションは、皆さんの考えや取り組みを聞きながら解決策を探る、学びの多い場となりました。私の原動力となっているのは、かつての経験から「日本には優秀な人材が多いのに、なぜ経営が強くないのだろう」という無念に近い気持ちです。本日は日本企業をより良くしていきたい志を持った方に集まっていただきました。これからもつながりを大切にして、人事と日本の経営を良くしていきましょう。

本セッションのまとめ

| 大矢氏による問題提起 |

|

|---|---|

| 島貫氏による問題提起 |

|

| ディスカッション |

|

|

|

当日知見をご共有くださった皆さま

※所属や役職は「HRカンファレンス2025-冬-」開催時のものです。

有識者・プロフェッショナル

-

島貫 智行氏

中央大学大学院 戦略経営研究科(ビジネススクール)教授 -

大矢 雄亮氏

株式会社グロービス グロービス・コーポレート・エデュケーション ディレクター

大手・優良企業の人事リーダー (社名50音順)

- 六浦 圭美

アルプスアルパイン株式会社 人事総務・法務担当 部長 - 植松 隆

ウルシステムズ株式会社 常務取締役 - 植松 篤

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 執行役員 人事総務担当 - 篠原 貴之

SCSK株式会社 人材戦略本部 リクルーティング部長 - 藤本 勝則

株式会社SBI新生銀行 グループ人事部 部長 - 矢口 武史

株式会社NTTデータグループ コーポレート統括本部 コーポレート統括推進部長 - 菊田 良子

株式会社クレスコ 人財開発室 室長 - 橋本 淳

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 人事総務本部 ストラテジックHRビジネスパートナー統括部 ストラテジックHRビジネスパートナーSCM部 部長 - 今津 貴子

J.フロントリテイリング株式会社 人財戦略統括部 執行役 グループ人財開発部長 兼 グループ福利厚生部長 - 鈴木 良

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 人事部 HRBP 担当部長 (兼) 人事部 熊本人事課 統括課長 - 岡本 広明

株式会社TMJ IT・DX/コーポレート部門管掌 執行役員 - 福井 茂貴

PAIG Japan Automobile Investment G.K. 人事部 ダイレクター - 小林 雅宏

株式会社日立製作所 人財統括本部 グローバル人財開発部 部長 - 岩本 恵子

株式会社Finatextホールディングス CHRO - 平山 利文

富士電機株式会社 インダストリー事業本部 フィールドサービス統括部 人事企画部 部長 - 笠木 智映子

株式会社ベイシア 人事・管理事業部 人事企画部 部長 兼 人財戦略部 労務G マネジャー - 北居 晶子

三井海洋開発株式会社 人事部 部長 - 中野 康裕

LINEヤフー株式会社 人事総務統括本部 ピープルパートナー本部 HRビジネスパートナー1部 部長

これまで約6,700社(年間約3,300社)への多種多様なサービスとソリューション提供を通して、国内外の各業界をリードする企業様の人材育成と組織開発の両側面から、企業の経営戦略の実現を支援をしております。

現在お持ちの人・組織に関する課題感に合わせて、最適な人材育成ソリューションを導きます。