掲載:2025.09.25

2025年8月1日開催「HRコンソーシアム」全体交流会レポート

人事が「会社を動かす存在」になるための変革論

木村 達也氏(三菱重工業株式会社 HR改革推進室 室長)

影山 光博氏(株式会社ドミノ・ピザ ジャパン HR部 部長)

田中 秀樹氏(同志社大学 政策学部 総合政策科学研究科 教授)

企業の持続的成長において、人事部門が果たすべき役割は、もはや管理やオペレーションにとどまらない。事業戦略と緊密に連携し、組織と人の力を最大限に引き出す戦略的パートナーへの変革が、今まさに求められている。三菱重工業の木村氏とドミノ・ピザ ジャパンの影山氏の事例を基に、同志社大学の田中氏のファシリテーションで、具体的な取り組みやその根底にある思想、そして変革を阻む壁を乗り越えるための方法について議論した。

- 木村 達也氏(きむら たつや)

- 三菱重工業株式会社 HR改革推進室 室長

1999年、三菱重工業株式会社に新卒入社し、エアコン製作所でカーエアコン営業を担当。2002年本社人事部に異動。2014年からヨーロッパ法人のHR責任者を務め、2019年グローバルHR部戦略グループ長。2022年HR改革推進室タレントマネジメント計画グループ長、2024年から現職。

- 影山 光博氏(かげやま みつひろ)

- 株式会社ドミノ・ピザ ジャパン HR部 部長

1989年日本マクドナルド株式会社に入社。米国シカゴで店舗経営を学んだ他、HR統括マネジャーとして戦略人事、HRBPロールなどを経験。株式会社シャノアール(カフェ・ベローチェ)を経て、2019年株式会社ドミノ・ピザ ジャパンへ入社。2024年からはグローバルのHRBPとして台湾のドミノ・ピザも担当。

- 田中 秀樹氏(たなか ひでき)

- 同志社大学 政策学部 総合政策科学研究科 教授

同志社大学⼤学院総合政策科学研究科博⼠後期課程、⻘森公⽴⼤学経営経済学部講師、京都先端科学⼤学経済経営学部准教授などを経て、現職。日本企業におけるタレントマネジメント、人事部の役割を中心に、海外も含めて様々なフィールドで調査・研究を行っている。主な著作に,『人事管理のリサーチ・プラクティス・ギャップ:日本における関心の分化と架橋』(有斐閣:2024年度日本経営学会賞受賞),"Effects of talent status and leader-member exchange on innovative work behaviour in talent management in Japan”(Asia Pacific Business Review),“Protection for the self-employed in Japan:Needs and measures” (International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations)など。

木村氏によるプレゼンテーション:

事業戦略と深く連動する三菱重工業の「HRイノベーション2030」

セッションは、三菱重工業株式会社の木村達也氏によるプレゼンテーションから始まった。

同社はエネルギー、基盤産業、航空・防衛・宇宙といった多岐にわたる事業をグローバルに展開し、連結売上高5兆円、社員数約7万7000人を誇る。木村氏は、巨大で多様な組織において、人事部門の変革をどのように推進しているかを語った。

同社が掲げるHR戦略の根幹は、「HRイノベーション2030」と名付けられている。2030年を見据え会社と社員が同じ未来を描き、共に成長していくことを目指すものだ。木村氏は、戦略策定における基本方針を次のように示した。

「重要なポイントは二つあります。一つ目は、事業戦略とHR戦略の緊密な連携です。価値創造を具体化する事業戦略と、人の力を最大限に生かすHR戦略を連動させることで、様々な社会課題の解決に挑んでいきます。二つ目は、社員一人ひとりが実現したい未来と三菱重工グループが目指す未来を重ね合わせて、協働する組織を作っていくことです」

この基本方針に基づき、「HRイノベーション2030」は四つの主要な取り組みを明示している。取り組みの具体的な内容は、未来を導くリーダーを育てる「Leadership」、未来をつくりたい人が集まる、育つ、活躍することを目指す「Talent」、未来の変化に適応し続ける組織をつくる「Organization」、そして未来が育つ環境を整える「Engagement(社員エンゲージメント)」の四つである。そして、この四つの戦略を実現するための土台として、「HR Responsibility(HR部門の体制強化)」が位置づけられている。

木村氏は、戦略策定プロセスにおいて、従来のやり方からの脱却を強く意識したという。

「これまでのHRのプロセスは、短期的かつオペレーショナルな思考で運営されていました。どうしても目の前の課題解決を優先してしまい、場当たり的な施策が中心になってしまう。そうなると事業戦略から懸け離れてしまい、手段が目的化するケースも起きていました。これを長期的思考と戦略的施策中心の運営へと変革し、事業戦略の実行にむけて本質的な課題解決を行うことを目指したのです」

そのためのアプローチとして、「将来のありたい姿を描き、そこからバックキャストして考える」という思考法を徹底。2030年のあるべき姿を起点に、今何をすべきかを具体化していったという。この長期的な視点と事業戦略との連動こそが、同社の人事の変革の第一歩であった。

【三菱重工業】HRBP強化と組織能力開発:「HRが変わって、HRが変えていく」

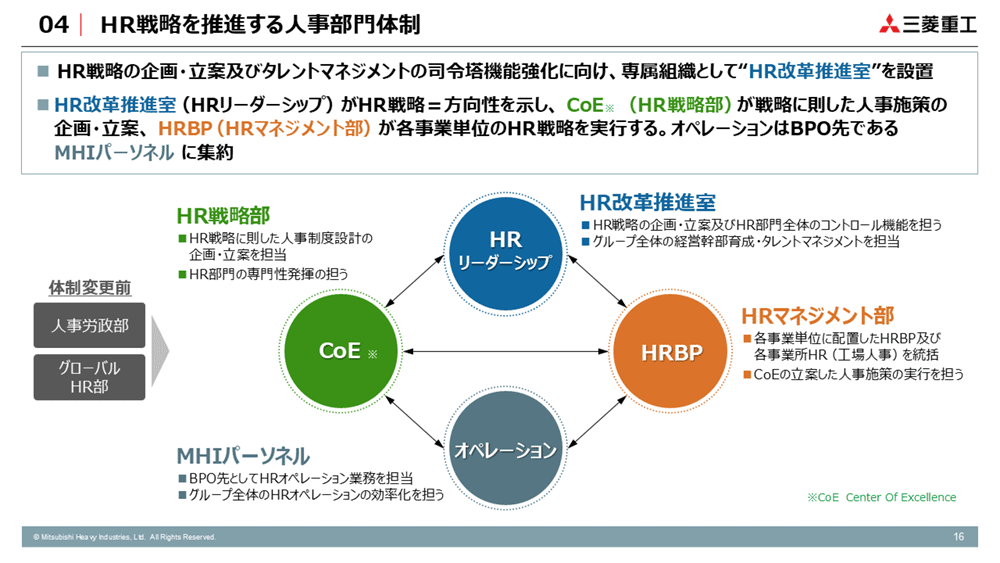

戦略を実現するには、それを実行する組織体制が不可欠である。木村氏は、三菱重工業が構築した新しいHR部門の体制について説明した。組織は、HR戦略の企画立案を担う「HRリーダーシップ(HR改革推進室)」、人事制度の設計を行う「COE(Center of Excellence:HR戦略部)」、各事業部門のHR戦略を担う「HRBP(HRマネジメント部)」、そしてオペレーションの効率化を担う「オペレーション(MHIパーソネル)」という四つの機能に再編された。

この中で特に強化を進めているのが、事業単位のHR戦略を担うHRBPである。従来の中央集権的で全社一律の管理思考から脱却し、各事業の特性に応じたHR機能を確立することを目指している。

「これまでは、本社主導で全社一律を重視した管理指向のHR機能でしたが、今後は、事業単位で事業を支えるHR機能が重要です。今後は各事業が、それぞれのHR戦略を推進できるようにするための取り組みを、進めていきたいと考えています」

そのための具体的な施策として、各事業部門の「HR責任者」を明確化し、各HR責任者と本社HR部門の部長が年4回、個別にHR課題について直接対話する「HR課題会議」を設置。HRBPの育成・増員についても、HR課題会議などで議論しつつ推進している。

さらに、HRBPをはじめとするHR部門全体の能力・意識向上を目的としたプロジェクトが「HRXプロジェクト」である。木村氏は同プロジェクトの「HRから変わって、HRが変えていく」というスローガンのもと、HR部門の「心・技・体」を鍛える多様な取り組みを紹介した。

【HRXプロジェクト】

- 心(マインド分科会):HR人材育成のプログラムである次世代HRリーダー育成ワークショップやHR部門の一体感を高めるための1泊2日の「HRキャンプ」を実施。

- 技(HRイノベーションサイクル分科会):HR領域の外部情報・データなどを収集し、HRメンバーに定期配信するHRインテリジェンス活動や、人事の発信力・広報力強化のための取り組みを実施。

- 体(コミュニケーション&DX分科会): HRメンバー間の知見を共有するウェビナー「HRラーニングカフェ」や、HRデータを可視化する「HRダッシュボード」の整備などを実施。

木村氏は、「HR部門が主体性を持って、全社を引っ張っていく気概でやっていきたい」と語り、戦略策定だけでなく、それを実行するためのリソースや体制を整えることの重要性を強調した。

影山氏によるプレゼンテーション:

「Pay for JOB」「ノーレーティング」を軸とした人事思想と変革

続いて、株式会社ドミノ・ピザ ジャパンの影山光博氏が登壇。宅配ピザチェーン店を展開する同社のドラスティックな人事変革について語った。

影山氏は冒頭で、「当社の施策は、多くの会社にはフィットしないかもしれません。今日持ち帰っていただきたいのは、そこに至る過程や、なぜ実行するのかという思考プロセスです」と述べ、単なる施策の模倣ではなく、その背景にある思想を理解することの重要性を投げかけた。

現在、同社の人事制度は三つの人事ポリシーを軸に構成されている。

【三つの人事ポリシー】

- Pay for JOB:給与は前年の成果ではなく、その人が担う仕事の大きさ、役割、責任に応じて決定される。

- No Rating:個人の目標設定や、それに基づく人事評価(レーティング)を行わない。

- One Team/Profit Sharing:会社は個人戦ではなく団体戦であるという思想のもと、チームで得た利益を分かち合う。

「企業とは、団体戦です。ワンチームで戦い、得たプロフィットをシェアするという考え方にのっとれば、レーティングをする必要はありません」

ユニークな人事思想が確立される大きなきっかけとなったのが、会社の管理ツールとして導入された「OKR(Objectives and Key Results)」であった。

OKRの導入により、個人の目標設定はチームの目標設定に変わり、年次の人事評価制度は完全に廃止した。評価面談は、過去を振り返るのではなく、未来に焦点を当てる「キャリア面談」へと姿を変えた。

「人事評価面談の代わりとなるのが、どんな仕事をしていきたいかを上司と語り合うキャリア面談です」と影山氏は語る。評価ランク付けや、それに伴う管理職の膨大な事務作業は一掃された。個人の業績が給与や賞与に直接反映されることもなくなり、「No rating」と「Pay for JOB」を実現したのである。

カルチャーを体現する施策と、変革を成功させる四つの心得

影山氏は、これらの人事思想を体現するユニークなプログラムをいくつか紹介した。

【人事思想を体現するプログラム】

- GO Gemba:本社の経営陣を含めた全役職員が、定期的に店舗で一日働くプログラム。経営陣が現場で汗を流す間、店舗の社員はバーベキューを楽しむというユニークなもの。本社と現場の一体感を醸成する重要な施策となっている。

- International Work From Home(WFH):外国籍の社員が、年に1ヵ月間、母国でリモートワークできる制度。「在宅勤務なら、別に日本にいる必要はない」という発想から生まれた。

- Welcome Box:新入社員のオンボーディング施策の一環。会社のロゴが入った箱に、ユニフォームや備品、ピザの無料券などを詰めて初日に手渡す。自宅に持ち帰り、家族にも会社を知ってもらうことで、定着率の向上を狙う。

- つながるPizza:社員の福利厚生の一貫として、ピザを無料で食べられるというもの。ピザは一人で食べるものではなく、複数人で食べるものという考えに基づく。

「全ての施策はバリューや人事ポリシーにひも付いています。たとえどれほど優れた提案であっても、バリューや人事ポリシーとマッチしないものは採用されません」

最後に影山氏は、自らの経験から得た「変革を考える上でのポイント」を、人事部と人事パーソン個人の両方の観点から四つずつ提示した。

【人事部として】

- 「守りの人事」から「攻めの人事へ」:人事オペレーションという守りに加え、常に戦略的な攻めの視点を持つ。

- 変革期がチャンス:トップの交代など、会社に変化の波が来た時に、それにうまく乗る。

- 「ピザが冷めない」スピード感:実行のスピードを重視する。人事は企画よりも実行が重要。

- スモールスタート:完成形ではなく、プロトタイプの段階でトップと対話し、修正を重ねながら進める。

【人事パーソンとして】

- 「インサイドアウト」の発想:他社の事例を鵜呑みにせず、自らの視点で考え、発信する。

- 「人事バズワード」から入らない:流行の言葉に踊らされず、WHYから考える。

- 「関心の輪」ではなく「影響の輪」:自分が直接影響を与えられる範囲から変革を始める。

- 「スキル」ではなく「センス」を磨く:スキルだけでなく、ひとりのビジネスパーソンとしてのセンスを磨く。

最後に影山氏は、変革に挑む多くの人事担当者に、現実的かつ力強いメッセージを送った。

「会社を変えようと思っても、一人の力では簡単には変わりません。しかし、自分自身は変えられる、自分のチームは変えられる。この範囲から始めるのが現実的です」

ディスカッション:

変革における課題と乗り越え方

続いて、田中氏が学術的な視点から、人事変革を捉えるための重要な概念を提示した。

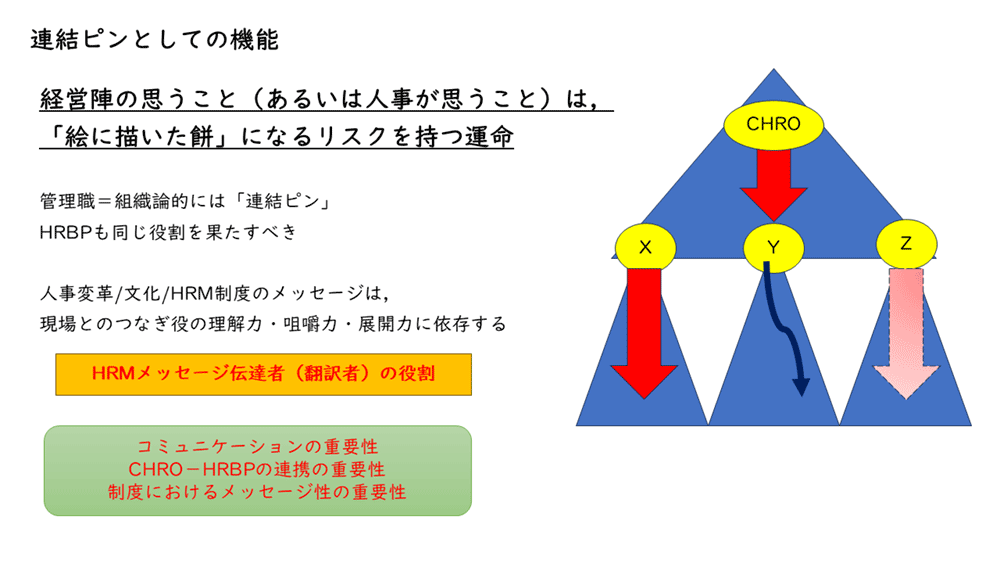

第一に、人事制度に込められた「メッセージ」が、人事の意図通りに社員に伝わっているとは限らない点だ。例えば、会社が「公正な評価」のために導入した成果報酬制度が、社員には「人件費抑制のため」とネガティブに受け取られる可能性がある。ギャップを埋めるためには、CHROやHRBPといった組織の「連結ピン」となる存在が、メッセージを正しく翻訳し、現場に展開するコミュニケーションが不可欠となる。

第二に、変革への抵抗は必然であることだ。

田中氏は組織変革に関する考え方として、「解凍(Unfreeze)」「移行(Change)」「再凍結(Refreeze)」の3段階モデルを紹介した。組織を「氷」に例え、固まった氷(現状の組織)を溶かし(解凍)、形を変え(移行)、再び固める(再凍結)というイメージである。

田中氏によると、再凍結や移行段階で変革が失敗することが多いという。その原因の一つとして、人が現状維持を好むことが挙げられる。人間の習慣を変えることは難しく、意思決定には労力が必要なため、今までの惰性で現状維持を選んでしまうのである。

さらに、変革に際して学習が必要になっても、それが身につかないかもしれないという不安を抱き、アンラーニングができないという側面もある。これらを乗り越えるには、「このままでは生き残れない」という「生き残りの不安」が「学習/変革する不安」を上回る状況を作ることが重要だ。

第三に、制度的同型化だ。これは、特定の制度的環境に置かれた組織が、その環境から正当性を認められるために、組織のあり方を似せていく現象を指す。

【制度的同型化の三つの種類】

- 強制的同型化:法律の改正など、外部からの圧力によって制度を変えざるを得ないこと。(例:育児休業制度の変更に伴う社内規定の改定)。

- 規範的同型化:業界団体によるルールや方針など、業界の規範に従わざるを得ないこと。

- 模倣的同型化:同業他社が成功している制度をベンチマークとして、自社もまねして導入しようとすること。

田中氏は、特に模倣的同型化には注意が必要だと強調する。

「単なる模倣で人事変革を起こそうとしても、誰も幸せになれません。そこで重要になるのが、守・破・離です。基本の型を「守」り、それを応用し発展させる「破」、そして独自の革新を生み出す「離」というプロセス。人事変革もこの視点を忘れてはいけません。この観点を踏まえ、お二人と議論したいと思います」

田中氏の解説後、3名によるパネルディスカッションが実施された。

田中:他社のまねではなく、自社に合う人事制度を構築する上で、どのようなことに注意すべきでしょうか。

木村:以前、360度評価が流行した際、他社のベンチマークを基に導入したことがあります。しかし、導入の目的や自社の体質や強みを深く議論せずに詳細な実行要領だけを決めてしまいました。結局は数年で施策が凍結されてしまいました。この経験から、「今の自分たちには何が必要か」という本質的な問いから出発し、それが明確になるまでは動かないという選択肢も重要であると考えるようになりました。

影山:私にとっての「守」は、ドミノ・ピザの創業者トーマス・モナハン氏の思想です。その原点に立ち返り、彼がどのような思いで事業を始めたのかを深く理解した上で、海外法人の先進的な取り組みを「破」として参考にしつつ、最後に日本独自の施策、すなわち「離」を考えるようにしています。

田中:事業特性が多様な組織や、グローバルに展開する組織において、変革の障壁はありましたか。

木村:当社の製品は、オーダーに基づいて生産する「受注品」が中心ですが、大量生産を前提とした「量産品」もあります。事業特性の全く異なる事業が共存しているのです。全社一律の施策を導入しようとすると、必ずどこかの部門から反対意見が出て、施策が丸くなって骨抜きになってしまうことがあります。グループ全体としての企業文化の醸成など全社共通の取組みも必要ですが、それだけでは限界があると感じています。今後は各事業部門が主導する取組みを強化していきたいと考えています。

影山:当社の事業は宅配ピザのみの単一事業のため、人事制度を導入する際は「ワンチーム」という考え方を大切にしています。したがって、私は「公平」という言葉をあまり使いません。サッカーに例えると、フォワードとゴールキーパーに同じ役割を求めないように、それぞれの役割と責任を果たし、チームとしてゴールを目指すことが重要だと考えています。

田中:変革を進める上での困難を、どのように乗り越えましたか。

木村:HR戦略は、ゼロから作り上げていきました。経営陣や各事業のキーマンとも対話を重ねてきました。なかなか意見が噛み合わないこともありますが、根気よくコミュニケーションしていく他ありません。一番難しいのは「最初の骨格」を作り上げることで、これに時間がかかりました。いろいろな意見を踏まえて修正を繰り返しつつも、骨格がぶれないよう気を使いました。

影山:施策を導入する際は、トップからの指示を理由にせず、必ず「私たちHRが、皆さんのためにこうしたい」と自分たちの言葉で伝えることを徹底しています。また、変革を進める上では、転職や異動直後の90日間が勝負だと考えています。この期間はトップの期待を背負っているので、多少の失敗は許される。このチャンスを逃さないことが重要です。

グループディスカッション・質疑応答:

参加者との議論から見えた、変革のリアル

三人の話を受け、参加者がグループに分かれてディスカッションを行った。ディスカッション後は、参加者からの発表や質問に対し、それぞれが見解を述べた。

参加者1:当社では、人事は一時的なポジションと捉えられがちで、長期プロジェクトにリソースを割けません。三菱重工の「HRXプロジェクト」では、人事を専門職として長期的に育成し、人材を増やしているのでしょうか。

木村氏:人事部門には事業部門出身の人と人事部門が長く人事の専門知識を持った人、両方が必要だと考えています。特にHRBPはその両方の知見が求められます。人事の専門知識を身につけてもらうためには、それを念頭においた育成が必要であり、本社の人事権で配置をコントロールしていくべきだと考えています。

間接部門である人事では、メンバーを増やすことは難しいのも事実です。事業が成長していくタイミングでは、人事メンバーを増やす必要です。この点、当社ではある程度理解は得られていると思っていますが、人数を増やした結果、人事がしっかりと成果を出せたのなら、そのポジションは定着するのではないでしょうか。

参加者2:経営から降りてきた施策が、現場では経営の意図通りに伝わらず、反発が生まれることがあります。どのように工夫されているのでしょうか。

影山:経営が現場に伝えたいメッセージと、私たちHRが現場に伝えるメッセージを二つに分けて考えています。例えば、「有休を取りましょう」というメッセージをトップから伝えることはありません。なぜなら、社員に強制することになってしまうからです。

施策を展開する際は、部署ごとの特性を考慮し、現場の中間管理職に対して施策の背景にある理念を丁寧に伝えます。コミュニケーションのルートを複数持ち、どのルートにどのメッセージを乗せるかを判断することが重要です。

参加者3:人事部門の能力開発は素晴らしい取り組みだと思います。始めたきっかけと、経営の理解はどのように得たのかについて教えて下さい。

木村:きっかけの一つは、十数年前の組織改編でした。事業所と呼ばれる工場を中心にした事業運営を見直して事業毎の運営に移行しましたが、事業所の人事機能の多くが新組織に移管されず、特に人材育成機能が弱体化しました。そのような中でHR部門も自信を失い、事業からも頼りにされなくなっているとの危機感があったように思います。そのような危機感が原動力となり、自分たちがしっかりと学び、事業の役に立つことを実現していこうという力に跳ね返ったのだと思います。

最後に登壇者の三人からメッセージが送られた。

木村:皆さんが熱心に議論している姿に感銘を受けました。人事は経営陣と社員の双方から理解を得ながら物事を進めて行く立場であり、時にはつらい場面もあるでしょう。しかし、事業を成長させて社員に利益を還元する重要な部分をわれわれが担っています。だからこそ、人事は主体性を持ち、言うべきことはしっかりと口に出して事業を動かしていく、その気持ちが大切だと思います。今日は、私も皆さんからエネルギーをいただきました。

影山:人事は常に「経営者の隣にいる部門」だと考えています。会社が大きくなるにつれて、CEO一人では組織を見切れなくなる。その時にCEOの横で支えるのが人事の役割です。そのポジションを行動で示す必要があり、私のチームでは意識的に「CEOの近くに座る」「CEOの部屋への出入りを増やす」ことを実践しています。そういったことから変革を始めてみるのはいかがでしょうか。

田中:アカデミアの視点からも、影山さんのおっしゃる「ポジショニング」や木村さんのおっしゃる「主体性」は極めて重要です。「人事は経営戦略に寄与していない」と思われがちですが、今「人的資本経営」というチャンスが来ています。皆さんのように視座の高い方々が戦略的な役割を果たすことで、人事部は今後さらに経営から求められるポジションになるはずです。

セッションのあとは会場を変えて懇親会を開催。参加者同士による活発な意見交換や、ネットワーク作りが行われた。